我是在孤獨中不經意遇見米歇爾·亨利的,先是在網站上讀到一篇書摘,然後買回這本《走向生命的現象學:米歇爾·亨利訪談錄》。閱讀的時候,並不能完全懂得他在講什麼,但一段一段的觀點在我胸中激起潮湧般的熱浪。那是一種暗自挺過許多無人的夜晚,心緒翻起又歸於平靜,終於習慣了一個人待着,突然從一個遠方的陌生人那裏得到的深深的理解和耐心的寬慰。對我身上的這些反應,他一無所知,但他大概不會感到意外。

亨利的思想爲孤獨者提供了堅實的支柱,他以先知一般的語言說:“個體的拯救不可能來自世界。”這像是解放了我們,又像是宣判了不死不休的勞役。

01 在地中海的邊緣沉思

米歇爾·亨利,20世紀下半葉法國最爲著名的現象學家之一,1922年出生于越南的海防市。父親是一位海軍軍官,但是在亨利出生後不久就因車禍而去世。1929年,爲生活所迫的母親帶着亨利和另一個兒子回到法國,定居在巴黎。

這是一個簡單的生平介紹。但是當記者問“這些環境是否以某種方式影響了您”時,亨利斷然表示,這些外在的東西對於理解他並不重要。一個人的歷史,以及周邊的環境,只是造就了一副面具,“這副面具無論多大程度上討人喜歡,都只是他本人與其他人以某種方式協商一致從而加之於他的”。

亨利在意的是內在自我的覺醒與展開。這讓我們想起心理學家榮格在自傳中說的:“我的一生是一個潛意識自我充分發揮的故事。”

引導亨利走上哲學道路的,是中學哲學老師勒內·貝特蘭。從第一堂課開始,課程就是完全抽象的,大家都聽不懂,大部分同學竊竊私語,玩打仗遊戲。但是亨利坐在第一排,只能一直聽課,所以他最終聽懂了,“因此進入一個令人目眩神迷的觀念世界”。

哲學逐漸變成他的唯一學術興趣。但是很快二戰爆發,法國被佔領,哥哥去了英國,加入“自由法國”。亨利則留在法國,加入了遊擊隊,抵抗德國佔領者。在遊擊隊的這段地下經歷,對亨利發展自己的思想起到了關鍵的催熟作用,其情形正如裏爾克《秋日》一詩中的詩句:“把最後的甘甜釀入濃酒。”

“這種地下狀態,每一天都強烈地讓我感受到某種匿名狀態的意義。在這整個時期,人們都必須隱瞞自己的想法,甚至自己的行爲。歸功於這種持續的僞裝,真正的生命的本質向我揭示出來,也就是說,真正的生命是不可見的。在最糟糕的時刻,儘管世界極爲殘酷,我在自我之中體驗到了真正的生命。如同一個有待保護的祕密,這一祕密也保護着我。這是比世界的顯現更深刻、更古老的一種顯現,規定着我們的人之爲人的條件。”

有了這樣一種深刻的、親身的體驗之後,亨利發現把人定義爲“政治動物”(亞裏士多德),是不對的。在政治之下,還有更基礎的東西,就是生命本身。

戰爭結束後,亨利與他的大多數戰友分道揚鑣,他決定效仿卡夫卡,“始終以自我爲中心,而不是加入歷史和社會的宏大運動之中”。就這樣,他返回學術研究,並且下定決心,“在公共空間之外來尋找我的生命意義”。

亨利花了10年時間,寫了一本書《顯現的本質》,孤獨,貧困,彷彿被世界遺棄,但是“持續不斷地受到寫作的支持和激勵。”書完成之後,受到法國哲學圈的熱情歡迎,亨利贏得了一席之地,但是他卻選擇了去遠離巴黎的法國南部城市蒙彼利埃去任職。他說:“在地中海的邊緣,我只須靜靜地等待時尚的消失。”

刻畫了戰後重建時期,在巴黎動盪不安中人們短暫的相會。

02 回到生命自身

亨利的全部主張,可以概括爲一句話——回到生命自身。這似乎是人人都可以講出口的正確的空話,但很少可以比他講得更犀利:“生命已經不再成爲我們社會的基礎。”

在他看來,問題從上溯到現代社會的開端,也就是伽利略、笛卡爾等科學天才那裏。這些天才創建了現代科學,但是創建的方式是“對生命加以排除”。這不是源於對生命的敵視,而是純粹的方法論要求,因爲生命是感性的,不穩定的。科學只能處理物質的、非感性的對象。

從這時起,整個現代科學就走上了一條“去生命化”的快速路。現代人獲得的知識都是客觀知識,“我們不再關心我們自身的問題,即關於主體性和生命的問題。”這是現代社會獨有的問題。因爲在過去的偉大文化中,“生命本身既是能量又是力量,投入各種生產,包括文化的生產,這些生產與生命相適合。”現代的科學知識並不是這樣與生命融合在一起的,而是高傲地矗立在生命外部,宣稱自己是唯一的知識。

有人可能會說,現在前沿的那些生命科學、腦科學、神經科學,不是已經回到生命本身了嗎?科學發展的方向確實在向生命迴歸了,但是離情感、意識、主體性這些最根本的事物,還有遙遠的距離。

澳大利亞認知科學家大衛·查默斯(David Chalmers)提出,雖然科學可以解釋意識的功能(比如信息處理和行爲反應),但這並不能解答“主觀體驗”是什麼。換句話說,儘管我們可以理解大腦如何工作,但我們仍然不知道爲什麼或如何這些神經活動會伴隨主觀體驗,比如感覺痛苦、快樂或顏色的感知。

亨利認爲,我們必須回到內部視角去認識生命:“我就是這種觀看、這種聆聽、這種感覺、這種運動或這種飢餓。我完全沉浸於它們的純粹主體性,及至不再能夠將我自身區分於這種飢餓、這種痛苦,等等”。他相信肉身是第一位的,“我們自身的一切都無法用客觀性加以解釋。”

難道我們不是時不時就會大夢初醒般地意識到,自己變成了龐大機器上的一個齒輪,只能感受到系統想讓我們怎麼轉,卻很難感受爲什麼要這麼轉?

亨利並沒有要求我們放棄一切技術,他不是那種浪漫派。畢竟智人本身就是技術性的,語言、文字、建築、火、農業,都是技術。亨利只是提醒我們說,技術並非一直如此,比如人類最早掌握的技術不是別的,而是自己的身體。以前技術與人的生命相聯,與人的工作、身體活動協調一致,但是現在的技術變成了科學所構想的無數客觀程序的集合,生命則被棄置在一旁。

與生命逐漸脫離開來的技術,一開始是僕人,後來卻想要僭越成爲主人。隨着數字技術以及各種智能穿戴設備的發展,我們的身體指標正在被深度數字化、理性化,我們其實越來越搞不清誰在管理誰,誰在控制誰了。

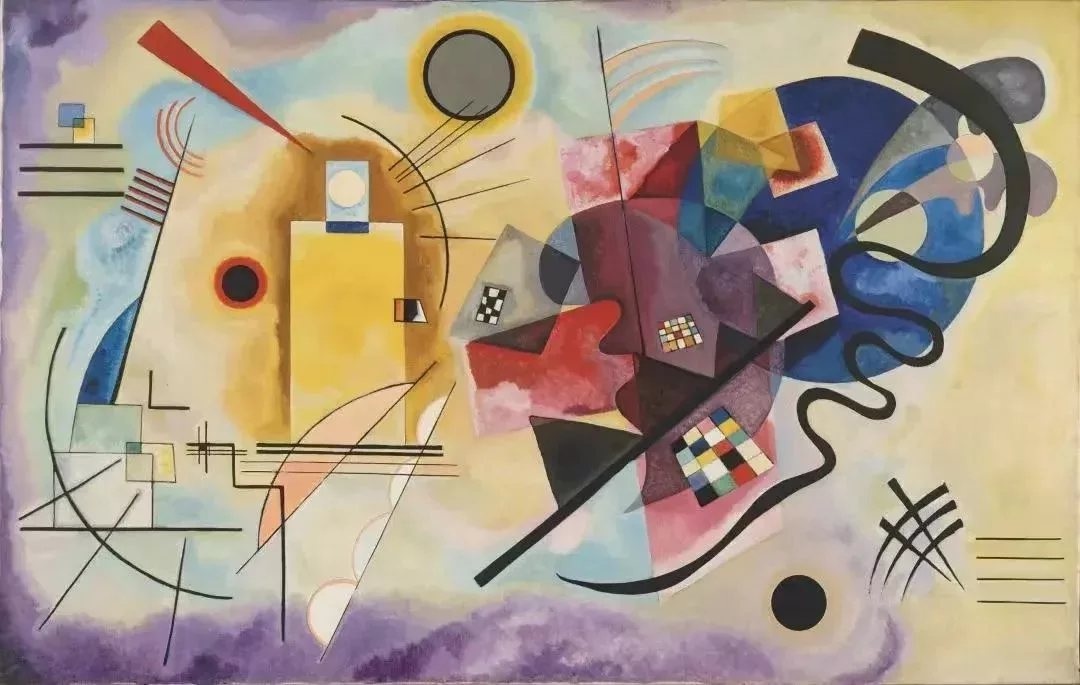

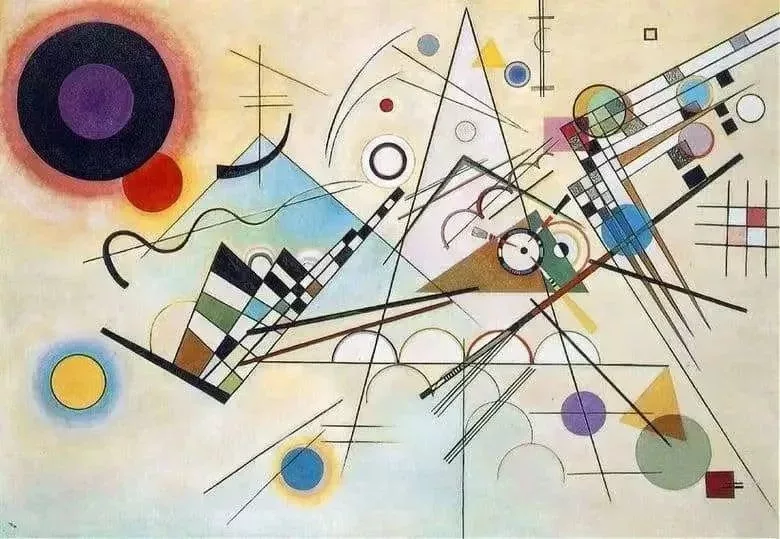

人們會越來越體會到亨利所言的“主觀身體”的重要性,他說要用感受性來取代理性,因爲通常所說的理性只是事物的理性,感受性纔是真正的理性,也就是屬於人的理性。他認爲只有感受性的基礎上,人類社會纔可能消弭衝突,實現聯合。康定斯基是亨利經常提到的藝術家,他援引康定斯基的話說:“對人們而言,問題不再是描繪世界,而是描繪焦慮、對於死亡的恐懼、對於生命的愛,正是他的生命在體驗自身,生命是他與世界的關係的鑰匙。”

03 生命會戰勝一切想要碾碎它的力量

亨利數十年如一日在角落裏安靜地思考、著述、講學,更重要的當然還有,就像他自己說的,感受自身的存在,感受生命內部的激情與衝動。但是他對重大事件的判斷和分析,卻格外準確有力。

蘇聯東歐劇變發生後不久,亨利說,這些制度的失敗要歸因於一個更基本的事實:個體的危機。政治混亂只是經濟蕭條的後果,而經濟蕭條是因爲不再有人願意做任何事情。一個否定生命個體的社會,不可能取得繁榮,道理再簡單不過,“每當人們不再鼓勵個體,不再承認個體的貢獻,例如以恰當的價錢支付他的勞動,個體就會放棄他的努力,變得裝模作樣,這就導致整個經濟和社會的裝置停止運行。”

對個體的打擊最終會毀滅制度本身,但地球上不同時間的不同地方,似乎總在重複類似的悲劇。“以一種總體的名義,個體被貶低,最終被碾碎,人們宣稱總體高於個人,這個總體可能是國家、人民、社會、階級……然而,所有這些現實,都是由個體組成的,並且只能通過個體才能存在。”

亨利對現代傳媒文化也憂心忡忡。那時他還無緣見識網絡的巨大威力,他談的是電視,但他的觀點對我們仍有很大啓發。他說電視讓人們獲得了每時每刻自我逃逸的機會,逃逸到毫無價值的圖像之中。電視圖像代表的是一種虛無,是無意義的、不自洽的、無用的,迫使我們不斷轉到另一個圖像。

亨利推崇的是從前那種溫情脈脈的大衆文化,“在鄉下,農民們到了晚上就互相聚集起來”,因爲這種大衆文化迫使每個人進入一種真正的個人活動。而現代人接受文化的方式是,一個設備負責提供所有的圖像、夢想、幻想、思想。在人與設備的關係中,受衆成爲被剝奪的對象,人的心理內容是由非人格的、無名的、刻板的東西產生的,人們習得的是越來越模式化、越來越貧乏的語言。

但是對於未來,亨利卻並不絕望。他說:“我相信,因爲生命本身就承載着最偉大的力量,例如愛的力量,生命最終會戰勝一切想要碾碎它的力量,包括生命本身所製造出來的力量,如經濟、政治等。在今天,唯一的、真正的危險,無所不在的危險,就在於生命喪失了對自身的信心……”。

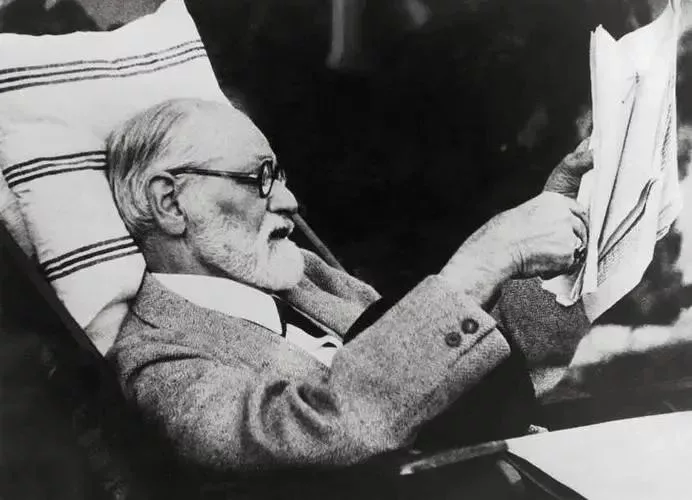

換言之,只要我們對生命本身有信心,所有焦慮與痛苦都不是可怕的。弗洛伊德有句話:“焦慮是我們所有感受的必經之所。”亨利把這個命題整合到了自己的哲學中,將先驗的感受性視作生命的基礎。

他還說,虛無主義的產生源於對痛苦的拒絕:“因爲痛苦屬於生命,痛苦內嵌到生命的本質中,作爲其可能性之一,生命對痛苦的拒絕就是生命的自我否定。”

或許不是每個人都會認可這樣的分析,但是當你下一次感覺生活被卡住的時候,可以嘗試一下這種進路:迫使自己在負面情緒中多停留片刻,不要急於用便捷的方式去躲避它、忽略它、忘記它,看會不會有新的東西在體內滋生、匯聚。

大約在一年之前,我發了一條朋友圈,那是我持續數年在體內艱苦跋涉之後一個小總結:

“這個世界的遊戲規則裏有一種殘酷的溫柔。那就是當痛苦將你逼得無處可走,你不得不返身面對,卻會意外地發現痛苦是一種養分。你的視覺在黑暗中變得靈敏,於是看見原本以爲的黑壓壓密不透風的牆其實有那麼大的縫,風能進雨能進你也能進。在你返身面對痛苦之前,所有的機會都是不存在的。”

生命比你想象的更強大。從充滿生機的自我,重新出發。

阿拉斯加的圓圈 / 北極圈白令海峽浮木 / 1977