之前多次提過二戰時期那些很有精神的昭和男兒,他們能夠如此瘋狂,當然跟幾十年如一日的洗腦分不開關係,比如日本孩子從小上學就得宣讀天皇的教育敕令,忠君愛國,稍微有點不同意見的就馬上被打入非國民的另冊,等等等等,這些都是對國民全方位的忠君愛國洗腦。

光以上這些一個普通的昭和男兒已經是很難招架了,可是所謂“很有精神”這件事畢竟牽涉到很多情感上的東西,而這些情感最好的載體莫過於歌曲這樣的藝術,而不是單純的洗腦說教。關於這一點,日本那也是遙遙領先,從明治維新到二戰最終戰敗,日本的軍歌花樣翻新,一直都是洗腦的重要手段,今天就來聊聊這個話題。

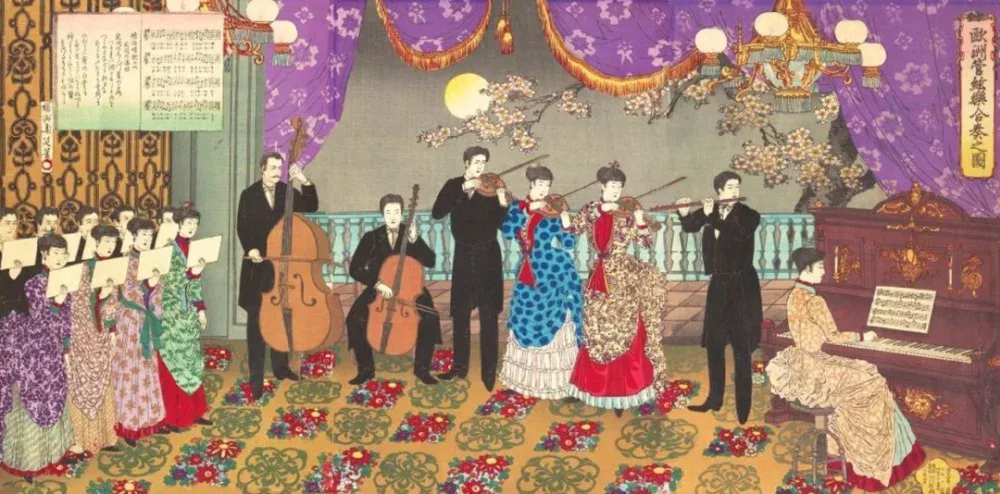

自從黑船來航之後,各種西洋玩意兒就慢慢傳入日本,這其中也包括西方的樂隊樂理。相比於東方傳統音樂,這些西洋音樂在表達情緒上有着更好的表現。幕府時代末期,幕府軍隊就把一首很古老的神奈川民謠給重新填詞修改作曲給自己軍隊唱上了,這就是日本有史以來記錄最早的一首軍歌《野毛節》。這首歌大體上保持了很多日本舊民歌的樣貌。

到了明治維新之後,日本政府大力推進建立近代軍隊的步伐,但這些軍隊一開始的戰鬥力卻一言難盡。1877年,西南戰爭爆發,叛軍首領是當年明治維新的元勳西鄉隆盛,其手下多由舊武士組成,戰鬥意志和近身白刃戰能力都比明治政府的徵召兵不知道高到哪裏去了,所以到戰場上反而是明治政府軍被打的節節敗退,明治政府實在沒辦法,動員了舊士族出身的警察上戰場,臨時組成拔刀隊,這才能跟叛軍勉強一戰,穩住了局勢。

此戰過後,日本人邀請法國人勒胡作曲寫成了《拔刀隊》這首軍歌,它是日本最早完全一首西洋樣式的軍歌,開始的部分有人覺得跟著名歌劇《卡門》神似,而日本人一開始接觸這些當然會覺得不適應。不過用西洋音樂的曲調演唱忠君愛國的歌詞,比如“守護武士之魂,乃皇國之傳統”,還是非常讓人上頭的。所以這首歌曲一直流傳下來,也被普遍認爲是日本近代軍歌真正的鼻祖。

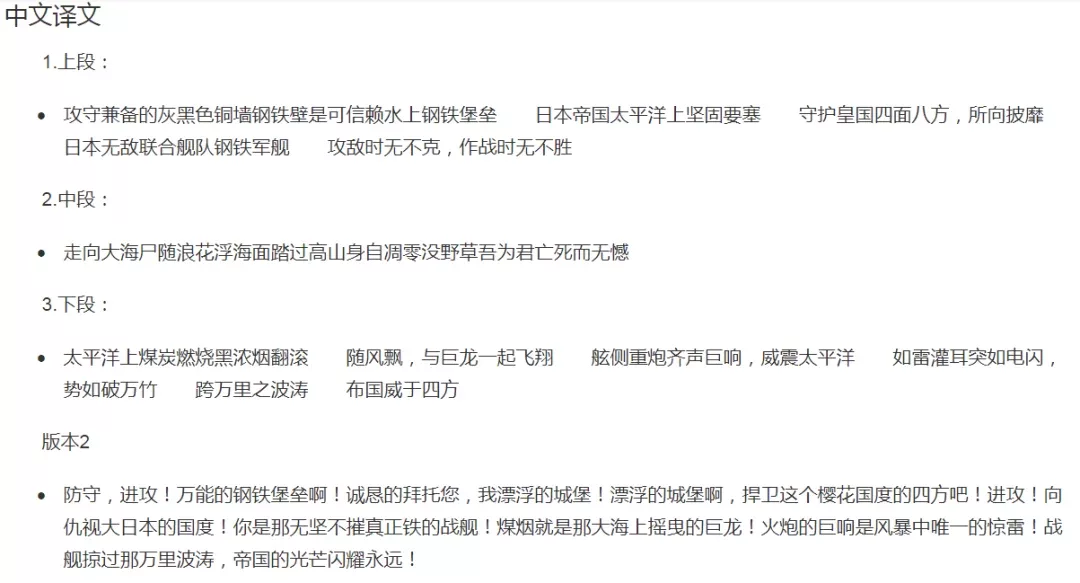

隨後的日本經歷明治維新,國力蒸蒸日上,軍人成了日本男兒最嚮往的未來職業,日本民間自發填詞作曲,歌頌軍人,軍隊和戰爭的軍歌層出不窮,比如傳唱了幾十年的《軍艦進行曲》,其作曲者是日本海軍的軍樂師,而作詞者鳥山啓則是民間的博物學者,他給《軍艦進行曲》寫的歌詞上來就很有精神,“守攻兼備的黑鐵,是可信賴的水上之城,鎮守皇國四方,擊潰仇敵的國家”。此時的日本回顧自己的歷史充滿自豪,也要把全亞洲的事務管起來,這自然也反映到了軍歌創作之上。

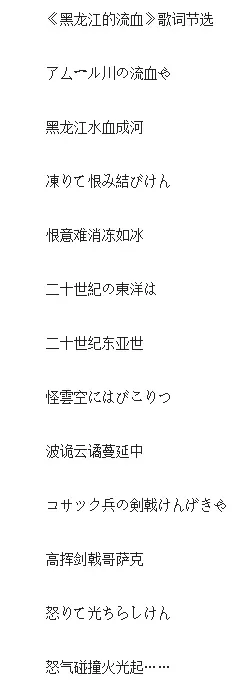

甲午戰爭之前日本民間誕生了一首名叫《元寇》的歌曲,其歌詞基於13世紀時元世祖忽必烈兩次進攻日本而失敗的事實,如此神蹟當然值得大書特書,此歌一齣很快成爲了軍歌。到了1900年,俄國藉口義和團事件大舉入侵中國東北,釀成了江東六十四屯的慘案,日本這邊很快創作出了歌曲《黑龍江的流血》,不但聲討俄國人,更是擔心日本將來可能會步大清的後塵。1904年日俄戰爭爆發之後,這首《黑龍江的流血》旋律被重新填詞,變成了《徵討俄國之歌》。

當然啦,此時的日本在甲午戰爭和日俄戰爭中接連獲勝,從民間到軍隊,這種“忽如一夜春風來,大家都在寫軍歌”的場面也只能是油門踩到底一路狂奔。根據統計,甲午戰爭之後所謂的《徵清歌曲集》就已經有一千三百多首了,而當時的日本也就四千萬人左右。

此情此景讓一些中國人心生羨慕,比如戊戌變法失敗之後,梁啓超流亡日本,親自看到了日本軍歌對他們尚武精神的塑造作用,再跟大清一對比,不禁感慨道,“中國曆代詩歌皆言從軍苦,日本之詩歌無不言從軍樂。”這話說的其實也未免絕對了些,從軍,尤其是在舊日本軍隊當兵,從來就不是歡樂的事情,且不說海軍的精神注入棒之類的肉體懲罰,有時候僅僅是訓練長官也會讓士兵去送死,所以日本也有表現厭惡從軍,反戰的軍歌。

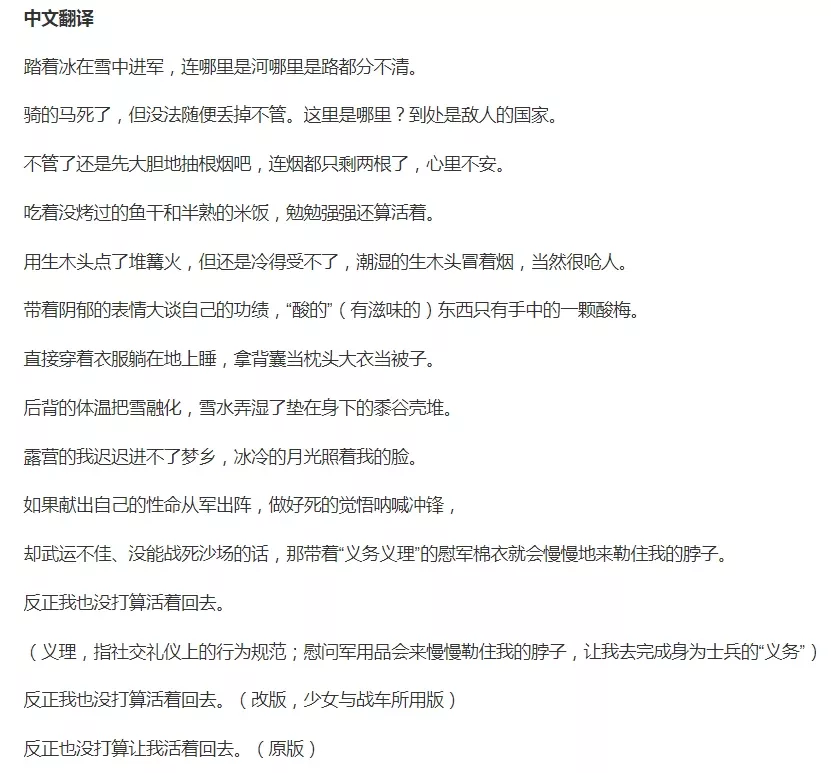

甲午戰爭後期日軍攻打威海衛正值冬天,前線日軍後勤補給不足,凍傷凍死多有發生,於是前線的軍樂員就譜寫了一首滿腹牢騷的軍歌,這就是《雪之進軍》,這首歌是不折不扣的反戰歌曲,最後一句更是畫龍點睛,“反正上級也沒打算讓我活着回去”。這歌問世之後引起了日軍上下一致的強烈共鳴,據說日本陸軍元勳大山岩在臨終之際堅持要求播放的就是這首歌。

按理說,軍歌裏有點這樣的反戰元素也沒什麼,何況這樣的反戰軍歌還那麼受歡迎呢,但是隨着日本進入昭和時代,爲日本和天皇捐軀已經成了不容置疑的精神信仰,敢在這個信仰面前稍有動搖那就是罪過,反戰的靡靡之音怎麼能如此傳唱呢,於是,《雪之進軍》最後那句被暗搓搓地改成了“反正我也沒打算活着回去”,爲國捐軀的豪情油然而生。隨着日本自己主動發動的戰爭越來越難以收場,一位位軍神被塑造出來,而軍歌在越來越有精神的同時,也就越來越反人性了。

1932年一二八事變爆發,三名日本兵手持爆破筒衝向中國軍隊陣地被打死,日本事後把他們大肆宣傳爲“爆彈三勇士”,還創造了“爆彈三勇士之歌”,鼓勵大家多多向這幾位炮灰學習,早日去靖國神社。1937年,一首名叫《海行兮》的軍歌被創作出來,它的歌詞充滿了對死亡的讚美,“願爲海中浮屍,願爲草下腐屍,爲天皇而死,視死如歸”。無數的昭和男兒聽着這麼有精神的歌曲踏上戰場,再也沒有回家,而對於日本軍國主義而言,軍歌越瘋狂就越得加大力度,甚至之前寫的軍歌都得重新改過。

比如之前提到的《軍艦進行曲》,後來就給加上了海行兮的這麼一段。1941年底,日本同英美開戰之後一開始也是贏贏贏,他們的“大本營發表”每次慷慨激昂播報戰果,必然伴隨着軍艦進行曲的慷慨旋律,彷彿萬衆一心爲天皇效死的日本會永遠贏下去一樣。

不過日本這樣贏贏贏沒持續多久戰局就急轉直下,1944年末,昭和男兒已經要考慮用神風特攻一機換一艦的辦法挽救日本了。雖然平時軍國主義宣傳中“爲天皇而死”是要毫不動搖堅持的,但真輪到自己就難免退縮猶豫,總得給自己的死找個理由吧,至少找個浪漫的託辭也好。

於是一首名叫《同期的櫻花》的歌開始傳唱起來,“你我都是海軍兵學校的櫻花,一同盛開一同凋謝,爲國而死,靖國神社再見”,這樣的歌詞。差不多每一小節都用暗喻提到了死。這要是擱到以往,如此提及死亡肯定會傷士氣,但既然大家都要去特攻,那就無所謂了。當時的特攻隊員出發之前,也不唱《元寇》了。也不唱《軍艦進行曲》了,大家會齊聲高唱《同期的櫻花》,然後踏上不歸的航程。這首《同期的櫻花》也因此成爲了日本海軍和日本帝國的鎮魂曲。

戰爭結束之後,很多過於精神的舊日本軍歌一度被禁止傳唱,當後來這些軍歌因爲各種原因被恢復之後,後來的人們往往會忽視它所誕生的那個殘酷的年代,以及它無形之中給聽者洗腦的力量。就比如那首《軍艦進行曲》,在相當長一段時間都是電子遊戲廳彈子機的音樂,人們聽着聽着也就習慣了,這些軍歌的可怕之處,也只有深刻的反思之後才能洞察。

比如日本動漫《螢火蟲之墓》當中,主角少年的上一輩在海軍服役,少年一聽到軍艦進行曲就歡樂無比,但這樣的軍歌,給亞洲和世界帶來了無盡的苦難,最終普通的日本人也深受其害,這段洗腦的苦澀歷史,實在是值得後世警醒的。