19世紀法國偉大的文學家雨果,他的代表作《悲慘世界》,裏面的流浪兒童有兩句有意思的歌詞:這是伏爾泰的罪過!這是盧梭的罪過!雨果借用流浪兒童的嘴,想表達的意思是,伏爾泰和盧梭應該爲法國19世紀的悲慘命運負責。

《悲慘世界》成書於1862年,距離法國大革命過去不到70年。70年間,法國頻繁經歷屠殺、動亂、戰爭,而民主共和卻遙遙無期,那是法國曆史上最黑暗的一段時期。

雨果爲什麼要伏爾泰和盧梭來負責。這不僅僅是雨果個人持有這樣的觀點,整個19世紀都認爲伏爾泰和盧梭的觀念導致了法國大革命,不管人們對這些觀念是詛咒還是讚頌。比如法國曆史學之父米什萊就寫道:當這兩個人故去之後,大革命已經在人們頭腦的高地中完成了。

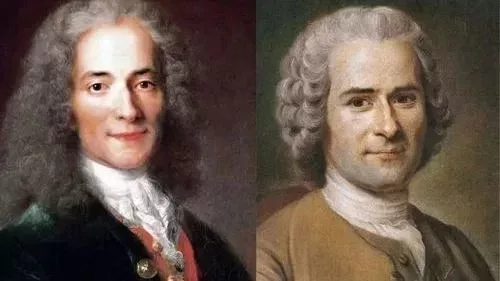

歷史學家們把他們兩個放在一起,又和法國大革命聯繫在一起,難道他們關係非常親密,觀點非常一致嗎。事實上,伏爾泰與盧梭是冤家對頭,互相仇視、互相攻擊、至死不休。

1755年,盧梭把他的論文《論人類不平等的起源和基礎》寄給了伏爾泰。這篇文章表達了這樣一種觀點:人類的不平等是人類自身在社會化進程中造成的,私有制是人類文明的基礎,也是人類不平等的基礎。人類從自然狀態到社會狀態,是從平等到不平等,既是進步又是退步。而直接民主政體是最接近自然狀態的一種政體,因此他主張用革命推翻君主政體。

伏爾泰不同意盧梭的觀點,他稱盧梭是想讓人四肢爬地。盧梭反擊伏爾泰背信棄義。從此之後,兩人口誅筆伐、論戰不休。

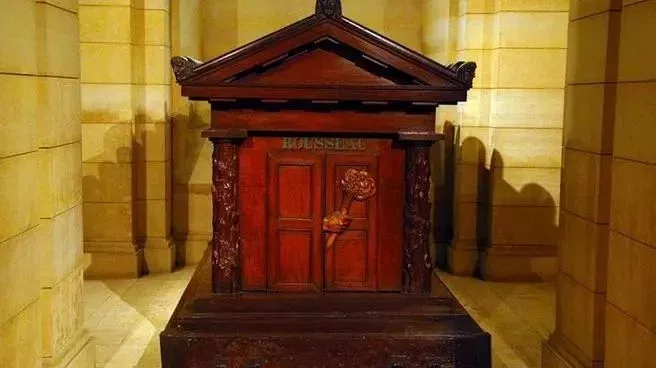

伏爾泰與盧梭這對冤家,吵了一輩子的架,卻又不約而同地選擇在同一年閉上了嘴,他們在同一年去世。生時互不待見,死卻同穴而眠。他們都被請進了法國先賢祠,棺槨在通道兩側相對而立。

伏爾泰的棺槨上刻着這樣一行字:他拓展了人類的精神,使人類明白精神是自由的。

盧梭的棺槨上雕着一隻手,手裏握着一支火焰濃烈的火把。這支火把曾經點燃了巴黎,點燃了法國,甚至點燃了世界。

那他們的思想有什麼不同?

在政治哲學上,伏爾泰寄希望於開明君主,他主張君主立憲制。而盧梭認爲,人民至高無上,他主張通過革命推翻君主政體,用全體或多數人的公意去壓制個體,從而建立直接民主的政體。

在文學趣味上,伏爾泰屬於古典主義,但他的作品觀念卻又驚人而大膽。而盧梭屬於自然的讚美者,文字中更多地透露着浪漫主義的格調。

在看待社會的發展上,伏爾泰傾向於進步主義,而盧梭則更崇尚迴歸自然。

在對制度的批評上,伏爾泰推崇儒學的中庸之道,而盧梭則顯然非常激進。

正是出於這些差異,伏爾泰和盧梭始終堅持自己的觀點,爲此不惜犧牲友誼,他們通過批評他人的觀點來闡述自己的思想,這也是啓蒙時代、百家爭鳴的一大特色。

但站在法國大革命的門檻上,伏爾泰和盧梭這兩位導師級的人物,似乎建立了一種合作對等的關係,這兩人分別承擔了大革命兩方面的工作。伏爾泰的自由精神,盧梭的平等主義,都是法國大革命的口號。伏爾泰承擔了人道主義的工作,盧梭挑起的則是博愛的重擔。伏爾泰是大革命的智慧,盧梭是大革命的動力。伏爾泰關注實際上的權利,盧梭則側重形式上的權利。雨果認爲,伏爾泰負責撥動普世價值的心絃,盧梭則負責撥動愛國主義的心絃。

法國大革命不是一天完成的,所以他們兩個的分工也有階段。伏爾泰的階段是在大革命之前,盧梭的階段是在國民公會之後。

歷史學家通過計量的方法統計得知,法國大革命提到伏爾泰的次數隨着大革命的進展而不斷下降,提到盧梭的次數卻隨着大革命的進展而不斷提升。1791年之前,法國大革命期間發表的小冊子,提到伏爾泰的頻率比盧梭高。1792年兩位大體持平。1793年之後盧梭就超過了伏爾泰。

這種變化高度契合了他們兩個的政治主張。在1791年之前,大革命處於君主立憲階段,這是伏爾泰的主張。而在1793年之後,雅各賓派專政,大革命進入了大屠殺階段,這是盧梭政治主張帶來的意想不到的可怕後果。

那他們爲什麼要對法國的悲慘命運負責?

19世紀法國偉大的哲學家、政治學家托克維爾,曾經深度總結了大革命的經驗與教訓。

在他的經典鉅作《舊制度與大革命》之中,托克維爾認爲,路易十六的開明君主,只是局部的開明,舊制度政府推行的立憲君主制不徹底、屢試屢敗、半途而廢,從而刺激了大革命的爆發。所以托克維爾認爲:對於一個壞政府來說,最危險的時刻通常就是它開始改革的時刻。

改革無法避免,改革必須慎重,改革一旦開始就萬萬不可中止。

對盧梭式民主的批評,在托克維爾的另一鉅作《論美國的民主》中,托克維爾揭示了多數民主的一個弊端,也就是大名鼎鼎的多數人暴政。盧梭主張人人平等,人人具有天賦不可剝奪的權利,又主張用公意壓制個體。難道少數人的權利不需要被保障嗎?那100個人中多少人可以代表公意?51個人?67個人?還是80個人?所以,忽略了對個體權利的保護,去追求多數人的權利自然就是緣木求魚。因爲對一個人的不公,就是對所有人的不公。

那法國大革命就沒有正確的道路可走嗎?

當然有。政治深處的真相,不在於由誰掌權,也不在於由哪個階層掌權,無論他是一個人,是少數人,還是多數人。

政治深處的真相在於,任何掌權的人都不值得被信任。而人類能想到的最不壞的辦法,就是分權制衡,把權力關進制度的籠子裏。

不過可惜的是,法國大革命時期的法蘭西人,並沒有想起他們民族的另外一個先賢,也是分權制衡理論的集大成者——法蘭西啓蒙三傑之一的孟德斯鳩。