1989年12月29日,捷克斯洛伐克舉行了第一次民主選舉,出獄僅42天的哈維爾,當選爲捷克斯洛伐克聯邦總統。

哈維爾在就職演講的結尾強調:人民,你們的政府還給你們了!

一句話就概括了哈維爾窮盡畢生的追求——公民社會。

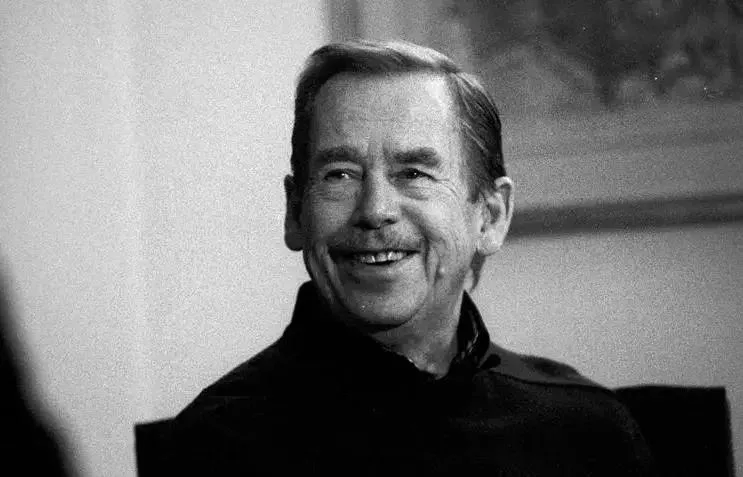

瓦茨拉夫·哈維爾,是20世紀以來最偉大的政治思想家之一。從劇作家、異己者,再到階下囚、總統,他窮盡畢生追尋公民社會。從布拉格之春到天鵝絨革命,他推動了捷克從專制到民主的巨大轉折。

提到哈維爾,很多人會想到這樣一句名言:我們堅持一件事情,並不是因爲這樣做會有效果,而是堅信,這樣做是對的。

哈維爾的命運十分坎坷。1936年10月5日,他出生在布拉格一個富裕的家庭,但二戰結束後,捷克被蘇聯的陰影籠罩,越是出身條件優渥,就意味着成分越不好,所以雖然他的文學創作天賦極佳,但只能報考經濟專業,而且中途被迫輟學。

他長期生活在惡劣的政治氣候下,但從未放下手中批判的筆,爲此不惜丟掉工作、失去自由。

但哈維爾又是幸運的,儘管他多次入獄,但他並沒有被同胞嘲諷爲“捷奸”,他的背後一直站着大量的同胞。這可能是文藝復興和啓蒙運動的遺澤,因爲布拉格雖然是一個小城,但卻憑藉戲劇,在歐洲大陸的啓蒙運動中熠熠生輝。

1968年“布拉格之春”被蘇聯碾碎。爲此,哈維爾丟掉了劇院的工作,還被捷克作協開除,被禁止從事文藝活動,成爲了一個啤酒廠的滾筒工。

新上臺的總統胡薩克,成功地製造了一個麪包時代。爲了安撫人心,胡薩克與捷克民衆達成了一個默契。捷克當局盡力爲公衆爭取消費品,不幹預公衆的私事,但公衆也不能關心公共事務,只能沉溺於消費。

所以彼時的捷克,一方面,大多數人都只關注個人的利益,每天考慮的是自己的房子、車子、妻子和孩子。另一方面,整個社會充滿了恐懼、冷漠、懦弱和順從。民衆擔心失去工作,對公共事務和他人的悲慘遭遇漠不關心。

在僵化的社會控制之下,恐懼、冷漠、麻木吞噬着捷克民族的精神。

正是在這樣難以掙脫、幾乎看不到任何希望的困境當中。哈維爾痛苦地指出:這樣的世界,它沒有姓名,沒有面目,沒有個性化的人,沒有“我”。“人民”代表了一切,頂多再加上“祖國”和“階級”這幾個詞。

1975年4月,他寫下了那封著名的公開信:越來越多的人變得什麼都不相信,除了已經到手和即將到手的利益,這種情況對於一個民族的傷害是久遠的。

哈維爾當然明白,寫這封信既有風險,也不會有任何效果。但他沒有忘記自己作爲一個公民、作爲一個知識分子的責任。在後來的採訪中,記者問哈維爾爲什麼要寫此信時,他解釋道:我相信,說出真實總會有意義。

哈維爾的政治哲學觀,就是他的一句口號:生活在真實中。哈維爾認爲:生活在真實中,具有獨一無二的不可估量的爆炸性的政治力量。

哈維爾強調:假如社會的支柱是謊言,那麼真話必然是對它最根本的威脅。真理的細胞會逐漸浸透充斥着謊言的軀體,最終讓其土崩瓦解。

哈維爾指出:如果允許人們說真話,那麼時機一旦成熟,一個赤手空拳的平民就能解除一個師的武裝。

真話的威力如此巨大,所以在蘇聯籠罩下的捷克,說真話是一種嚴重的罪行,哈維爾因此多次入獄。

“布拉格之春”之後的二十年,捷克斯洛伐克人不僅失去了自由,經濟發展更是停滯不前。

1988年,時隔20年之後,布拉格又爆發了規模最大的遊行示威。哈維爾面對50萬羣衆進行了公開演講。在民衆的強大呼聲下,捷克當局被迫答應舉行選舉,哈維爾領導的“公民論壇”大獲全勝。

這場聲勢浩大的民主化運動,從頭至尾都沒有打碎一塊玻璃,沒有點燃一輛汽車,也沒有任何衝擊政府機關部門的激烈行爲。就像天鵝絨一樣絲滑,史稱——天鵝絨革命。

天鵝絨革命之後,哈維爾當選爲總統。1993年,捷克斯洛伐克聯邦解散,哈維爾又當選爲捷克的第一任總統。

2006年,捷克被世界銀行評爲發達國家。從民主轉型,到成爲發達國家,捷克僅僅用了16年。

客觀地說,作爲劇作家的哈維爾,其實並不懂得如何治理國家,或者說,哈維爾根本就沒有振興捷克的雄心壯志。

他的任務,只是確保公衆的利益不受國家的侵害,僅此而已。