要滅殺一個人,不外乎兩招:一是罵殺、二是捧殺。過去的半個多世紀,胡適被罵殺,魯迅被捧殺。

罵殺的結果是,胡適被不斷的妖魔化,以至於很少人敢引用胡適的論述,否則反動勢力的帽子就要被戴上。

捧殺的結果是,魯迅被不斷的神化,以至於大部分人熟知的魯迅,只是一個被簡化的政治臉譜而已。

現在又流行一種說法:20世紀是魯迅的世紀,21世紀則是胡適的世紀。

這彷彿成了一個魔咒:要麼罵、要麼捧。就是不能平和地面對一個人,瞭解一種學說,看待一段歷史。

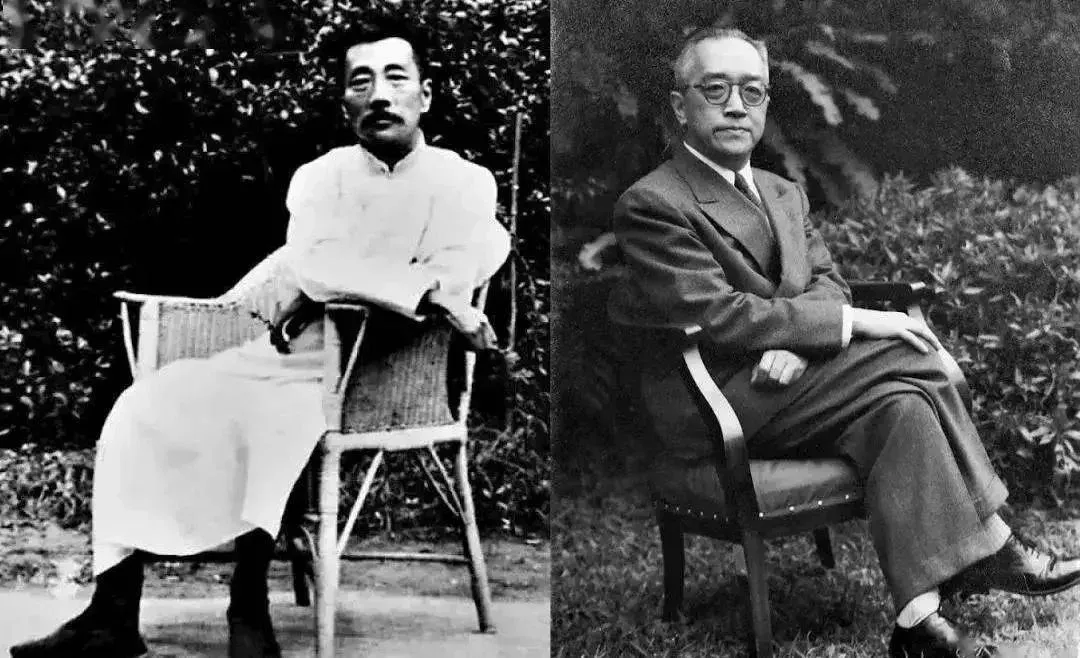

胡適與魯迅,是近代史上突兀聳起的兩大對峙的奇峯。

同爲民國一代大師,他們有着太多的相同:

一樣的出生於崇文重教之地,一樣的來自於文脈世家,一樣的青春年少便出門求學,最終又一樣的漂洋過海留學深造,甚至一樣的被守寡的母親以同樣的謊言誆騙回家,同樣的娶了一個沒有文化的小腳太太。

這太多的相同背後,又有着根本的不同:

首先是學習方面。

他們一個求學金陵,一個求學上海。在金陵,魯迅過的比紹興還要保守,還要封閉。在上海,胡適接觸到了兼收幷蓄的海派文化,開闊了他的心胸,拓展了他的視野。

他們一個東渡日本,一個西渡美國。日本的主流思想界,師從“德意志啓蒙”,強調國家主義,魯迅同情蘇聯,甚至爲了蘇聯的理想而登臺辯論,但自己卻無黨無派,始終孤身一人戰鬥。美國的主流思想界,源於蘇格蘭啓蒙,自由主義和保守主義兩條腿走路,胡適既是個自由主義者,也是個保守主義者,但同時他又強調實用主義,因此胡適也不避諱劃一塊地來試驗蘇聯模式。

其次是性格方面。

以魯迅文章所展示的激情,他似乎是一個擅於革命的活動家,但現實中他卻不善應酬,知心好友更是寥寥無幾,他連一個教育系統的小職位都保不住,是一個真正靠自己文字站立的巨人,是過去百年來文壇最高大的獨行者。

以胡適溫文爾雅的性格,他應該是一個終日待在書房的學究,但現實中他卻更善交往,一路都是引領風潮的士林領袖,到哪裏都是賓客盈門,無論是販夫走卒,還是達官貴人,誰都可以說一聲:我的朋友胡適之。

再次是對待傳統文化的態度。

魯迅明說文化喫人,甚至說:漢字不滅、中華必亡。魯迅想要衝破黑暗的吶喊句句誅心。

胡適力推全盤西化,直到死前的最後一次演講。胡適想要儘快融入文明的疾呼字字泣血。

他們兩個的態度都很激進,但我們不能咬文嚼字的去理解。他們兩個要做的是對過去徹底的絕斷,哪怕歷史一切重來,國民精神從零重塑,也在所不惜,因爲彼時再塑的過程,失去的只有枷鎖。

兩者雖然側重點不同,但卻相互呼應,一個想打破黑暗,一個欲引進光明。

胡適和魯迅最根本的不同,是看待近代中國落後的根源問題上。

魯迅認爲是國民的劣根性導致了國家落後,國民的精神醜陋,比如麻木不仁、不講誠信、不守規則、奴性深重等等。魯迅認爲想讓制度真正有效,須先徹底改變人的思想。

胡適卻認爲千年的專制制度纔是萬惡之源,統治者長期忽視人的基本權利和尊嚴,運用法家之術,讓百姓長期積貧積弱,無法獲得真正的教育,從而無法進行理性的啓蒙。

胡適認爲,只要建立起自由民主的制度,賦予人民以自由的權利,提供真正的教育機會,國人定然能夠爆發出卓越的潛力。

魯迅和胡適,儘管風格迥異,儘管都不是完人,但都是民族人格的典範,是國人精神的雙子塔。

魯迅有話直說,文風犀利,對錯誤的東西毫不留情。

胡適謙恭溫和,寬容待人,對正確的觀念堅持到底。

當然,無論魯迅認爲胡適多有道理,他也不會成爲胡適。反之,無論胡適多麼欣賞魯迅,他也做不成魯迅。

魯迅與胡適,兩人的是是非非,牽涉到太多複雜的哲學問題、政治問題、歷史問題、人性問題。

魯迅與胡適,不管誰對誰錯,人難免有所偏愛、有所傾向,但前提是我們可以判斷、可以選擇、可以爭論。道理很簡單,各種主張、各種主義,有的成熟、有的稚嫩,最關鍵的是都能夠發出聲音。

如果獨尊魯迅、廢黜胡適,那麼最終我們將只知魯迅其人,而不知其思,最後會讓我們喪失衝破藩籬的智慧。

如果獨尊胡適、廢黜魯迅,那麼最終我們將只知胡適其思,而不知其人,最後會讓我們喪失直麪人心的勇氣。

所以,幸虧有一位胡適,也幸虧有一位魯迅。否則,我們就會缺少常識、無法判斷,我們思想的土壤也會迅速荒蕪,讓我們失去選擇、失去記憶,最終失去歷史。

如果說胡適是近代史上那塊溫潤的玉,那麼魯迅就是那把鋒利的刀。

好玉在於精雕細琢,好刀在於時時磨礪。

但願,刀常有、玉常在。