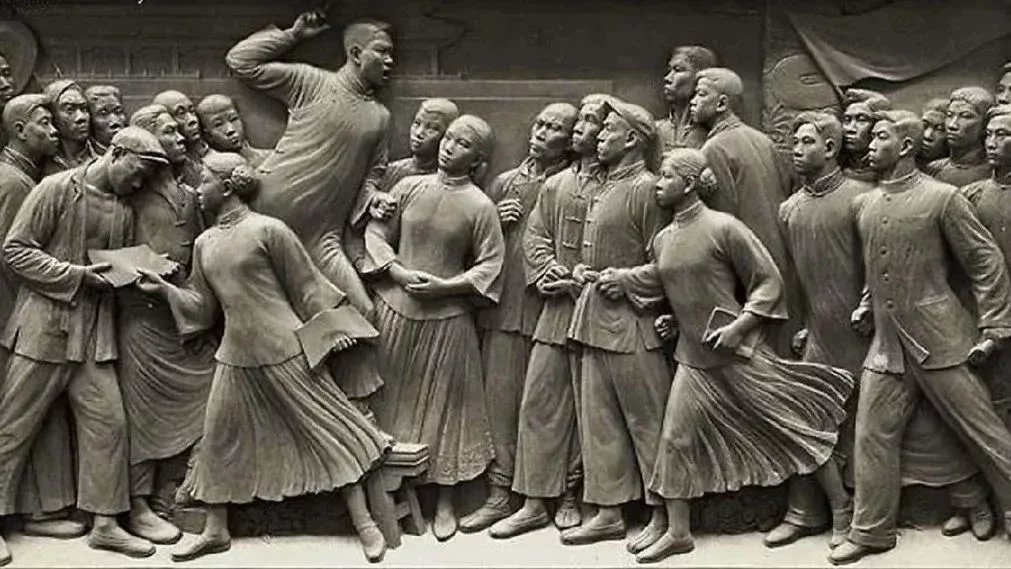

1919年7月25日和1920年9月27日,蘇俄兩次發表加拉罕宣言,宣佈廢除一系列對華的不平等條約,歸還侵佔的其中154萬平方公里的領土。

消息傳來,俄國一夜之間從八國聯軍的首惡,變成了首善。無數的知識分子開始爲蘇俄吶喊,爲蘇俄的主義傾倒,甚至以有一個俄語的名字爲榮。

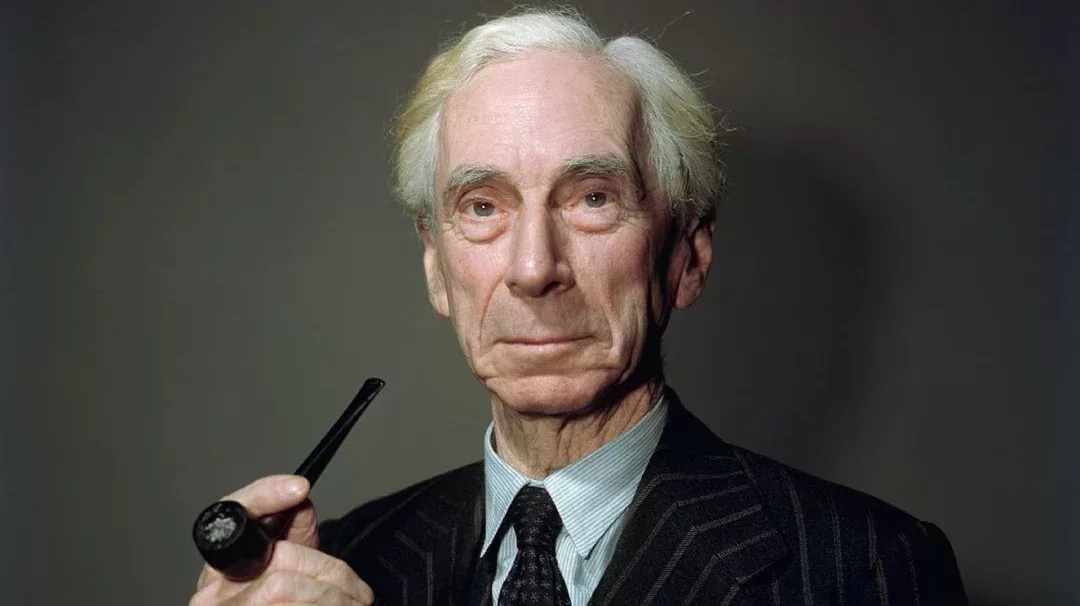

可是,僅僅不到兩週之後,英國的大學者羅素,便親臨中國給他們潑了一盆冷水:蘇俄在騙你們,蘇俄的主義更充滿着謊言。

1920年10月12日,羅素應邀訪問中國。

在這一天之前,在國人的敘事體系之內,羅素是個著名的邏輯學家、數學家、哲學家,最主要的還是一個偉大的民主主義者。

可是在這一天之後,羅素在國人的敘事體系之內,便成了一個自大狂、一個好色鬼、一個叛徒、一個走狗。

不過羅素並不生氣,反而覺得中國的知識分子可憐。爲此,他有一句經典名言:如果你聽到一種與你相左的意見就發怒,這就表明,你已經意識到自己的看法並沒有充足的理由。如果某個人硬要說二加二等於五,你只會感到憐憫而不是憤怒。

羅素的一生,一方面不斷的破除世俗觀念,一方面又不斷的挑戰自己,審慎適度的懷疑一切信仰,絕不盲目的固守己見。

1872年,羅素出生在英國一個貴族家庭。但羅素成年後便“背叛”了自己的出身。羅素認爲,政府權力是一種必要的惡,所以應該被嚴格限制。羅素同情支持工人維護自己權益的鬥爭,他時常自稱是一名社會主義者。

11歲時,羅素開始攻讀邏輯學、幾何學、數學,22歲時便發表了《幾何學的基礎》,讓他早早成名。

三十而立之年,羅素寫出了《數學原理》,讓他聲名大躁,這本書被公認爲是現代數理邏輯的基礎。

四十不惑之年,羅素開始進攻哲學,他建立了邏輯原子論,成爲了分析哲學的創始人。

五十天命之年,羅素連續發表多篇文章,正式向蘇俄的主義開炮,比如《論自由思想》《布爾什維克主義》等等。

六十耳順之年,羅素開始研究經濟學,提出了人爲鼓勵消費的消費主義,他甚至鼓勵有錢人花天酒地、奢靡無度,羅素認爲這樣可以帶動就業。羅素的觀點極大的啓發了凱恩斯,隨後凱恩斯發表《利息、就業和貨幣通論》,提出了影響人類半個多世紀的凱恩斯主義。

七十不逾矩之年,羅素開始發表他的歷史著作,羅素雖然對歷史和歷史理論終生嗜之不倦,但年過70.他才發表第一部歷史通俗著作《西方哲學史》,隨後又發表了《西方的智慧》。

八十耄耋之年,羅素開始進軍小說界,寫了很多篇寓言小說,在英國文學界聲譽很高。

羅素學識淵博、著作等身,在邏輯學、哲學、數學、社會學等等領域都有着超人的成就。他出身貴族,但關懷弱勢,更重要的是,羅素是一位有良心的公共知識分子。

羅素早早便投身社會活動,他積極提倡女性投票權、自由主義、和平主義。他的這一主張,與蘇布最早宣稱的主張一模一樣,所以羅素最初也支持蘇布,還是第一個出訪蘇俄的大學者。

1920年5月,羅素出訪蘇俄,受到了蘇俄極其隆重的款待,所有的行程都是精心謀劃,所有的大人物都與之親切交談,但羅素對蘇俄的態度卻來了一個180度的大轉彎

親身考察過蘇俄之後,羅素如冰水澆頭、熱情驟滅。蘇俄的鬥爭哲學,與羅素的理念格格不入。在羅素看來,蘇俄的主義存在兩大謬誤。

第一、人性上的謬誤。羅素認爲,一種哲學主義,應該是給人帶來福祉,它的出發點應該是善意,而不是死亡。而蘇俄強行把人劃分爲兩種階級,並通過宣揚仇恨,讓他們彼此鬥爭。這種階級劃分存在很大的邏輯漏洞,具體的劃分標準是什麼?稍有儲蓄的農民和手工業者,又被劃分到什麼階級?他們原本也是社會的底層,可人性之惡一旦被激發,那些養成仇恨習慣的人,就會馬不停蹄地把他們也定爲仇恨目標,最終帶來死亡和奴役。

第二、理論上的謬誤。蘇俄的理論家們堅信,一切剝削來源於資本,如果國家成爲唯一的資本家,就能馬上消除剝削和壓迫。但羅素卻認爲,這種做法只能造出更加可怖的怪物,那就是絕對的權力。權力是終極的誘惑,世界上最可怕的怪物便是人的權力慾,一個人的權力慾一旦被激活,不達無限權力便永不罷休。一個人宣泄的權力慾,便意味着更多人的被奴役,因此它非常的危險。

羅素苦口婆心的勸誡知識分子們,不要被這種狂熱的意識形態所裹挾,否則必將深陷謬誤而迷失自我。

顯然,羅素的勸誡毫無作用,而且一石激起千層浪,羅素成了國內輿論的靶子,很多人開始攻擊他的私生活,還給他起了無數個埋汰的外號。

作爲全世界第一個公開否定蘇俄的大學者,作爲全世界第一個精確預言蘇俄命運的公共知識分子,那種“義之所在、雖千萬人吾往矣”的氣概,又豈是些風言風語可以撼動的。

1950年羅素榮獲諾貝爾文學獎。瑞典皇家學院給他的頒獎詞是:從羅素包羅萬象的著作中,我們知道他始終是一位人道主義與自由思想的捍衛者。

的確,羅素畢生都在提醒世人:人們總是幻想醫治百病的靈丹妙藥和畢其功於一役的社會革命,這樣的想法當然不錯,但只是癡人說夢。因爲無數的事實已經證明,給人類帶來最慘烈災難的,正是那些高尚而狂熱的信仰。

羅素滿懷憂慮的發出吶喊:我希望任何一個國家、民族或主義,都屈服於個體的自由、價值與尊嚴之下,而不是相反。