爲了安全,蘇聯的歷屆領導人都高度重視軍用技術。斯大林就曾說過:技術決定一切。

斯大林通過瘋狂剪刀差,在農民身上汲取了鉅額的原始積累,然後在美國大肆採購高精技術設備,從而迅速完成了第一代工業化。

只不過路徑依賴一旦形成,錯誤就無法避免。因爲全新的第二代高科技工業——信息工業,即將迅猛而來。

所以當1947年,人類第一個晶體管橫空出世時,斯大林還在糾結二戰中損失的700萬匹馬、1700萬頭牛和2000萬頭豬,並以此爲由拒絕歸還美國援助蘇聯的100多億美元。

第二次世界大戰期間,神槍98K闖出了赫赫威名,不是槍本身,而是槍身上的瞄準鏡。生產瞄準鏡的公司,就是大名鼎鼎的蔡司。

1945年4月,美國打算用600輛卡車將整個蔡司搬遷到西德,但蘇聯同樣也瞄準了蔡司,因此美國只用兩輛卡車帶走了願意走的45個技術人員,然後在西德成立了西德蔡司。

而蘇聯則將剩餘的蔡司整體打包,並籠絡了蔡司的前員工,然後成立了一個東德蔡司。

一眨眼幾十年過去。在最頂尖的光學領域,西德蔡司依然一枝獨秀。除了商業領域,西德蔡司在生物製藥、軍工製造、航天科技等等方面,都爲人類前言科技的發展做出了不可磨滅的貢獻。比如最頂尖的光刻機,蔡司便是唯一合格的光學供應商。

反觀東德蔡司,不僅技術沒有迭代,產品線還停留在幾十年前,甚至只能跨行去生產雷達。東德蔡司的特點就是人員衆多、負債誇張。柏林牆倒塌時,東德蔡司有員工近7萬人,其中一線員工不足1萬,行政員工竟然高達6萬。

西德蔡司和東德蔡司的發展對比,非常具有代表性。可以說,他們就是美蘇兩國芯片產業發展模式的縮影。

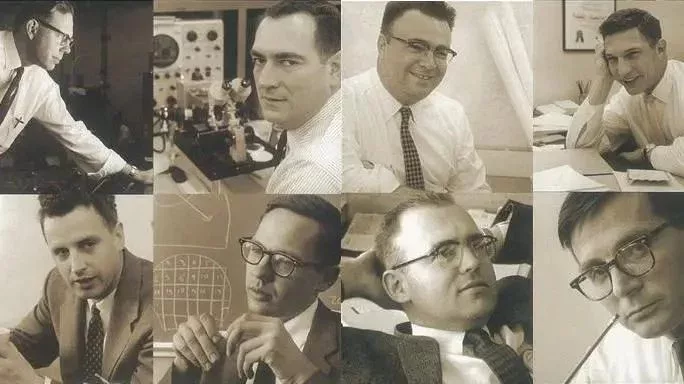

西德蔡司成立後,很快便成爲了一家名爲仙童相機的供應商。1957年10月4日,蘇聯發射了第一顆人造衛星。三天後,仙童相機的子公司“仙童半導體”成立,主營集成電路,集成電路也就是芯片。

仙童的創始人摩爾,也就是大名鼎鼎“摩爾定律”的摩爾,以及德州儀器總裁哈格蒂等等,都紛紛意識到,在不遠的未來,芯片將不僅僅用於軍方的電子產品,在民用更會大放異彩。

就在美國商界精英磨刀霍霍之際,蘇聯的舉國體制也開始了轟轟烈烈的芯片產業。

1962年5月4日,赫魯曉夫訪問蘇聯芯片研究所。幾個月後,赫魯曉夫批准了一個超級大項目——蘇聯半導體城。

這座城被設計成一個科學城,裏面有研究院、工廠、學校、託兒所、電影院、圖書館、醫院等等,五臟俱全、應有盡有。這座城被稱爲——蘇聯硅谷。

蘇聯的舉國體制,陣仗之烈、規模之大,令人側目,卻沒有在芯片史上留下一筆。爲何會這樣?

第一、逆向工程,永遠落後。

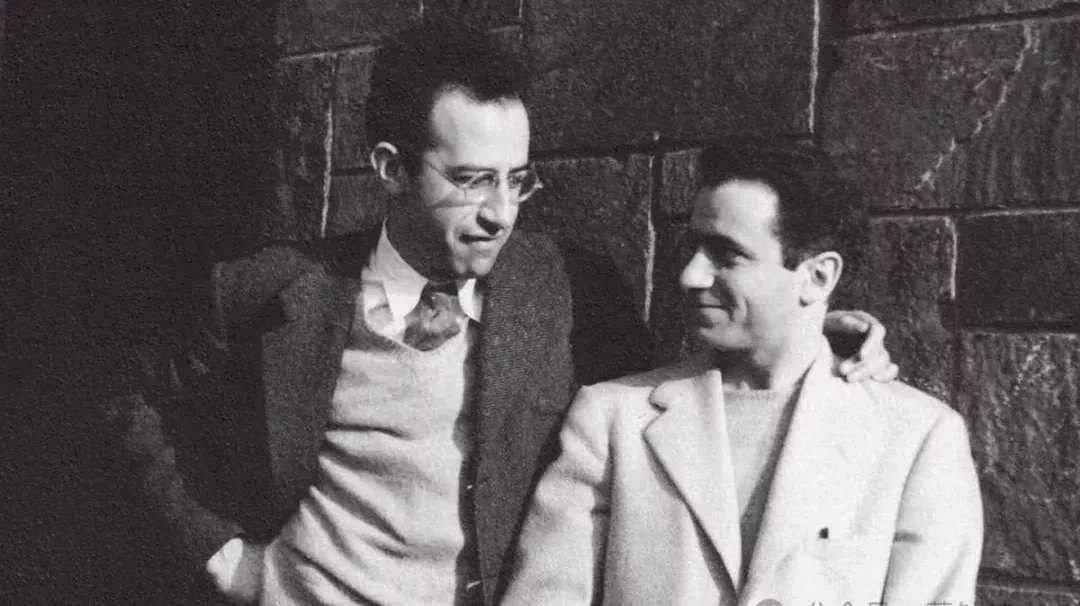

爲蘇聯芯片事業立下汗馬功勞的喬爾和薩蘭特,是克格勃的祕密聯絡人。他們原本是俄羅斯猶太人,僞裝成被迫害者避難移民到的美國。他們在美國尖端技術公司潛伏了十幾年,掌握了大量電子設備的專業知識。20世紀40年代末,他們返回蘇聯,幾年之後喬爾和薩蘭特便爲蘇聯製造出了第一臺電腦。

克格勃也成立了一個新的部門——T局,任務就是獲取西方設備和技術,爲蘇聯生產芯片保駕護航。克格勃T局僱傭了1000多人來蒐集美國的半導體技術。

即便蘇聯的逆向工程非常厲害,可隨着時間的推移,蘇聯的芯片技術仍舊被遠遠甩在後面。因爲德州儀器和仙童半導體,按照摩爾定律每年都在迭代,蘇聯疲於奔命的逆向工程,效果猶如牛車追趕汽車。

第二、蘇聯體制,壓制創新。

雖然蘇聯成立了以半導體技術權威——尤里,以及喬爾和薩蘭特組成的專業技術領導班底,但芯片研發的人事權、財政權,甚至研究技術方向的決策權,都在行政官員手裏。

蘇聯高層認爲,芯片不適合核戰爭,所以要求走電子管小型化的道路。

其實,蘇聯在發展電子管小型化的同時,一部分團隊並沒有放棄晶體管的研發。

上世紀70年代,蘇聯5家單位分別完成了晶體管樣品的研製,並可以用於180多種工業設備和生活用品。不幸的是,蘇聯中央計劃委對這個不屬於計劃經濟的“產物”持否定態度,並勒令他們停產。

而且,蘇聯連續不斷的意識形態鬥爭,很多技術天才因爲所謂的“政治錯誤”,被逐出蘇聯硅谷,甚至被判刑或者勞改。

20世紀80年代初,蘇聯芯片界的技術權威——尤里,因爲不同意懲罰“思想不正確”的技術人員,也被逐出蘇聯硅谷。沒有人才的支持,蘇聯的芯片產業可想而知。

第三、計劃經濟,缺乏市場。

蘇聯的芯片過度依賴軍事訂單,幾乎沒有民用消費市場,而西方的芯片消費市場蓬勃發展,爲半導體供應鏈的專業化提供了資金,誕生了從使用超純硅片到光刻設備的各種專業公司。

而且西方的芯片產業,形成了一種高效的全球化分工,日本主導了存儲芯片的生產,美國生產了微處理器,荷蘭在光刻設備市場舉足輕重,東亞的廉價人工則完成了半導體的最終裝配。

蘇聯的計劃體制,導致它無法開展廣泛的國際合作,除了東德蔡司外,蘇聯的芯片產業再無其它分工。1980年,東德蔡司的生產工藝與西德蔡司相比,早已不可同日而語。

20世紀80年代,一位克里姆林宮官員自豪地宣稱:同志們,我們已經製造出了世界上最大的微處理器。

蘇聯芯片的落後,迫使蘇聯的武器設計儘可能地限制電子系統在軍事上的應用,使得蘇聯的武器系統繼續保持“愚笨”,也就是粗大快,而美國的武器則正在學習“思考”,也就是靈活機動。

1990年5月,戈爾巴喬夫出訪美國硅谷,在同斯坦福大學的師生們交流時說:我們不用爭論誰輸誰贏。

三個月後,海灣戰爭爆發。海灣戰爭是繼五次中東戰爭之後,蘇式科技與美式科技的第六次對決,結果依舊不言而喻。蘇式武器的慘敗,實質上是蘇聯芯片技術的失敗。海灣戰爭結束十個月後,蘇聯解體。

所以,誰輸誰贏,已經無需贅言。0比6之後,的確沒臉再去喫一個0比7.