在很多人的敘事體系中,美國的政治充滿了骯髒、黑箱、交易、血腥、無恥。這麼說,當然有一定的道理,因爲政治是現實利益和價值觀的集中體現。

我們的歷史一再告誡我們,關於政治的討論,都是權力說教的操弄技藝,或者宮廷政治的生存指南。就像餘秋雨所說,我們的歷史太長、權謀太深、兵法太多、黑箱太大、內幕太厚、口舌太貪、眼光太雜、預計太險,因此對一切都構思過度。

無獨有偶,在1787年美國製憲會議之後,美國製度的設計者漢密爾頓,就表示了這樣的擔憂:人類社會是否可以通過深思熟慮和自由選擇來建立一個良好的政府,還是他們永遠註定要靠機遇和強力來決定他們的政治組織。

1818年,美國參衆兩院通過決議公開了制憲會議的記錄,將美國國父們的密謀公之於衆。

第一、他們不相信人性。

蘇格蘭啓蒙思想家大衛休謨,曾經提出了一個大名鼎鼎的“無賴假說”,也就是要使一個制度和規則有效,就必須假定所有的人都是無賴之徒。不縱容人性,才能設計出最不壞的制度。

美國國父們也毫不客氣地指出:那些假設某個人或者某個羣體是聖人的政治藍圖,毫無疑問是天方夜譚、千篇一律是胡說八道。

美國政治架構的邏輯起點之一就在於人性之惡。他們對人性從不抱樂觀的態度。尤其是,一個有權力的人做壞事的能量會更大。

正如美國憲法之父麥迪遜所說:如果人人都是天使,就不需要任何政府。如果是天使統治人間,就不需要對政府有任何外來或內在的控制。

麥迪遜的意思簡單直白:普通人不是天使,統治者也不是天使,既然都不是天使,那就必須接受制度和規則的制約和防範。

第二、他們不相信權力。

“權力只對權力的來源負責”,法國啓蒙思想家孟德斯鳩的這一論斷,無數次迴響在美國製憲會議的大廳裏。“任何有權力的人,都容易濫用權力,這是萬古不易的一條經驗。有權力的人使用權力,一直到有邊界的地方纔停止。”

沿着這一思路,美國的國父們提出了權力制衡的原則:只有權力才能制約權力,只有野心才能對抗野心。

權力制衡是唯一的出路,這也是美國政治架構的邏輯起點之一。因爲權力的誘惑幾乎無人能夠抵禦,將國家託付於某個人或者某個組織的自律,是極不負責的行爲。

第三、他們不相信政府。

美國總統里根在1987年的講話中說他讀過蘇聯的憲法,一些人可能會喫驚,原來蘇聯也有憲法。實際上,如果只看蘇聯憲法的文本,人民被捧到了天上,人間天堂也不過如此。

對比之下,美國憲法並無任何感人之處,那美蘇之間的現實差異又爲何如此巨大?里根總統一語道破了真諦:蘇聯的憲法,是政府告訴人民可以做什麼。而美國的憲法,是人民告訴政府可以做什麼,

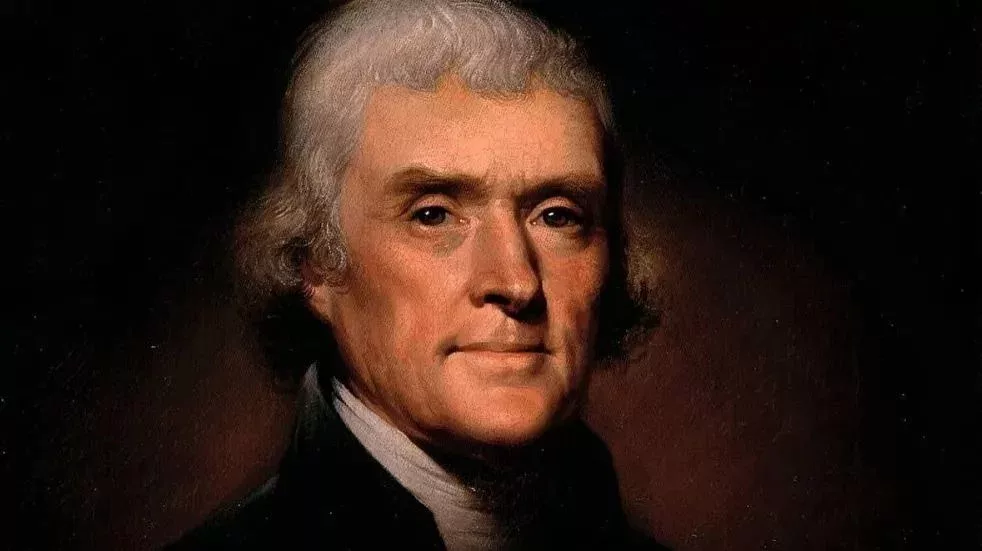

正如託馬斯·潘恩在《常識》中所說:政府在最好的情況下也只是必要的惡。美國的國父們不相信政府,所以政府做什麼都要經過人民的授權。民授的就是民主,神授的就是君主,自授的就是專制,不授的那是土匪。

道理非常簡單,只有主人才有權告訴僕人做什麼?而不是僕人命令主人做什麼!

第四、他們不相信國家。

美國的國父們主要從縱向和橫向兩個維度設計國家制度:縱向是聯邦自治,橫向是三權分立。

美國國家的制度設計,雖然強化了聯邦政府的權力,但同時對州權做了非常高度的保留。

橫向方面,他們認爲,立法權、行政權、司法權的互相獨立與牽制,是制約權力不被濫用的最佳保障。

縱向方面,他們不相信統一的聯邦。他們支持州政府的一切權利,把州政府當作管理內部事務最有效的行政機關,以及抵制專制傾向的最可靠保障。

第五、他們不相信民主。

從啓蒙運動中走來的美國國父們,應該認同民智,可他們卻對這一理念嗤之以鼻,並毫不客氣的指出:人民終日受那些別有用心的寄生蟲和馬屁精的欺騙,受那些野心家和貪污犯的坑害,受那些不值得信任之人的矇蔽,受那些巧取豪奪之人的耍弄。如果人民在如此之多的幹擾下還不會犯錯,那就是個徹頭徹尾的神話。

歷史的經驗告誡了美國的國父們:表面主張民權之徒,走的實爲專制之路。顛覆共和的民賊,政治生涯伊始時,都曾討好百姓。他們以蠱惑家開局,最終以專制者收場。

所以美國的國父們,借鑑了古羅馬共和政體的思想,在各個政治因素之間尋求平衡。比如,平衡聯邦權與州權,平衡公民自由與政府力量,平衡人民主權與精英治理等等。

對任何一個國家來說,制定憲法都是重大的政治機遇。甚至不客氣的說,一個國家只有一次機會。一個民族能否把握這個機會,很大程度上取決於這個國家政治精英的政治能力。

美國的制憲時刻,就如同上帝把國家再造的機會交到了人的手上。1787年,美國國父們的密謀,毫無疑問是人類政治史上的一座里程碑。甚至迄今爲止,人類只要討論制度的建構就無法迴避它。

是沉溺於美輪美奐的宏大口號,還是開展切實可行的制度建構,這纔是一個真問題。