提到基督教傳入中國的歷史,往往要從明末時期的天主教耶穌會傳教士入華開始講起,比如利瑪竇和徐光啓的故事,南懷仁和康熙皇帝的故事,等等等等。在此之前,似乎基督教跟中國並沒有交集。其實這個看法並不完全準確。

早在隋唐甚至北魏時期,就已經有一支基督教進入中國,在中國古代文獻中,這支基督教被稱爲景教。景教在中國繁榮發展了數百年,卻因爲種種原因而最終衰落了。今天就簡單講講它到底是怎樣的一支基督教,以及它在中國發展的歷史。

景教是基督教中的一個分支,名曰聶斯脫利派,起源於如今的敘利亞,創始人是曾經的君士坦丁牧首聶斯脫利。這位關於耶穌基督到底是人還是神的問題,提出了“基督二性連接說”,認爲耶穌的神性是上帝授予的,所謂聖母瑪利亞只是生育耶穌肉體,沒有賜予他神性,這麼一來就完全沒必要對她進行神化。

在五世紀早期的拜占庭帝國,聶斯脫利的教派是衆多教派當中的一支。而在公元431年,拜占庭皇帝狄奧多西二世在小亞細亞召開以弗所公會議,試圖調和境內各基督教派之間的矛盾,這次會議之後聶斯脫利派被宣佈爲異端,聶斯脫利本人被革除主教職務,日後更是被驅逐出拜占庭帝國,最終客死埃及。

然而,聶斯脫利的追隨者把他的教派發揚光大,前往美索不達米亞和波斯傳教。當時波斯的薩珊王朝雖然主要信仰的是拜火教,跟拜占庭也不對付,不過這聶斯脫利派既然已經被拜占庭掃地出門,當然是可以拿來噁心拜占庭的工具,於是對他們禮遇有加,公元498年,聶斯脫利派正式脫離東正教會,成立了自己的教會,在基督教歷史中被稱爲“亞述教會”。

聶斯脫利教派從此以中亞爲中心傳教,並可能在不久之後就傳到了北魏都城洛陽。《洛陽伽藍記》曾記載說:“百國沙門,三千餘人,西域遠者,乃至大秦國,盡天地之西垂。”這大秦國是當時中國古人對羅馬帝國和後續拜占庭帝國的稱呼,能從這裏來的宗教,大概率也就是聶斯脫利教派了。當時的人們稱其爲“波斯經教”或者“大秦教”。

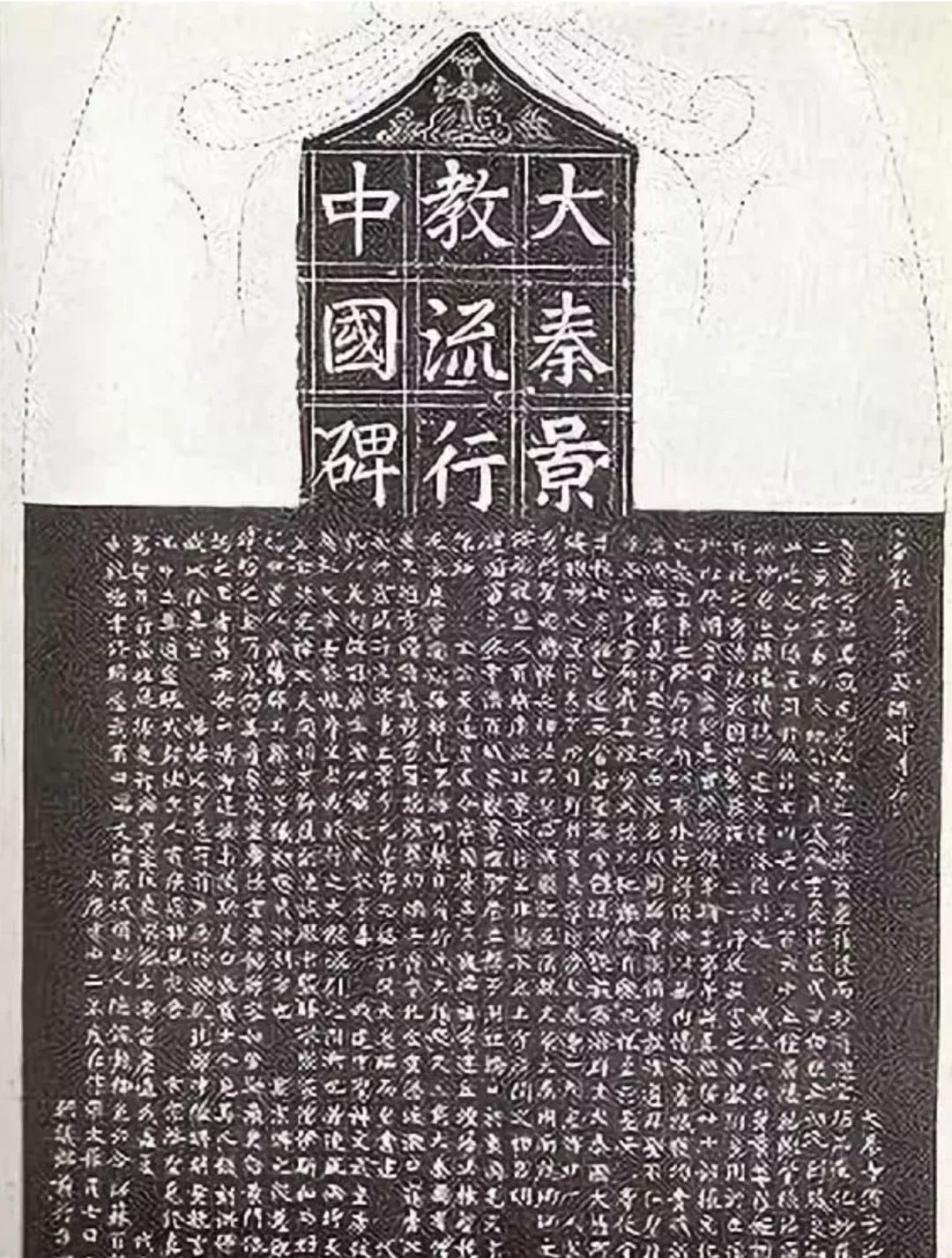

現如今西安碑林博物館藏有一方《大秦景教流行中國碑》,記載了唐太宗貞觀九年之時,大秦國有大德阿羅本帶來經書到長安,由名相房玄齡迎接,獲唐太宗李世民接見之事。這裏的“大德阿羅本”,其實就是“主教亞伯拉罕”的意思。也就是在這時,爲了在東土大唐境內傳教,聶斯脫利教派將自己稱爲“景教”,太宗曾批准教徒在長安興建廟寺一所,初稱“波斯寺”,後更名爲“羅馬寺”、“大秦寺”,這也就是景教的教堂了。

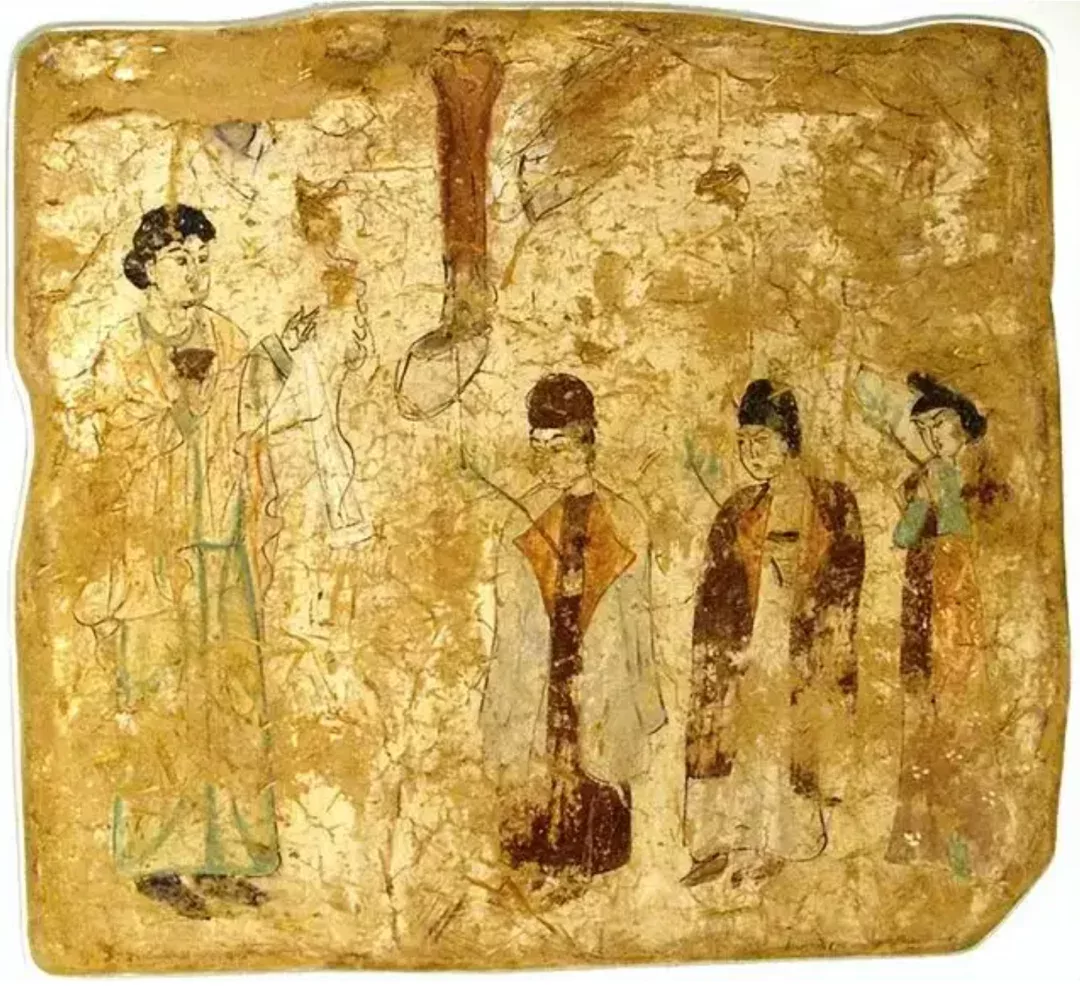

高宗之時,賜號阿羅本爲“鎮國大法主”,並下詔於諸州建景寺,景教也入鄉隨俗,在教堂掛上唐朝歷代皇帝像,以博得朝廷的好感,當時的景教與祆教及摩尼教並稱“唐代三夷教”,發展勢頭十分迅猛。

當然,作爲一個外來宗教,景教在中國的發展勢必要遭到阻力,這裏不但有土生土長的道教,還有早就根深蒂固的佛教。李唐王朝爲了顯示自己的統治正當性,把自己說成是老子李耳的後裔,道教在唐朝非常受到尊崇,而到了武則天時期,朝廷又把佛教抬到了很高的位置,此時僧道聯合起來一起攻擊景教,幸有景教教士集資億萬於洛陽建“大周頌德天樞”,而且當時的教士阿羅撼將景教教義佛化,比如當時的一些基督教經典翻譯,“創世紀”被譯作“混元經”,“摩西五經”被譯作“牟世法王經”,一些典型的基督教人物,比如耶和華被翻譯成阿羅訶,使徒約翰被翻譯成瑜罕難法王,大衛王被翻譯成多惠聖王,等等等等。

武則天看到這個宗教自覺向佛教靠攏,自然是內心喜悅,景教得以擺脫佛道的詰難,繼續發展。唐玄宗時,主教佶和親自率領十七名景教士到興慶宮演唱祈禱儀式上的敘利亞語基督教讚美詩,甚至邀請玄宗親自題寫教堂匾額,以此博得皇帝好感。玄宗統治末年,安史之亂爆發,景教的傳教士們堅定地站在朝廷這邊,沒有跟着粟特人的叛亂集團,當時的準主教伊蘇隨從郭子儀南征北戰立有大功,隨後朝廷論功行賞,伊蘇被授予金紫光祿大夫、同朔方節度副使、試殿中監、賜紫袈裟等榮譽頭銜,剛纔提到的《大秦景教流行中國碑》,就是他作爲施主刻出來的。

可見這景教在東土大唐一直堅定不移地走上層路線,這爲它的傳播打下了良好的基礎。但在大唐,外來宗教能活下來就很不錯了,景教爲了傳教也做了很多違背祖宗的決定,比如說基督教的任何教派都是禁止偶像崇拜的,就算想冊封聖人那也得教會批准,景教卻把幾位唐朝皇帝的畫像掛進教堂裏,這是對自己規矩的褻瀆。

另外,景教的經典既然在翻譯時借用了大量的佛教元素,所以勢必會對經文的原意產生扭曲。而且這景教本身隸屬的教會,也就是亞述教會,一開始是在薩珊波斯,可是公元七世紀時阿拉伯勢力藉助伊斯蘭教迅速崛起,薩珊波斯竟然被滅亡了,這亞述教會早早就被基督教宣佈爲異端,又肯定不能爲伊斯蘭教所容,其艱辛可想而知。景教在中國如果按照之前的規定,是要每隔五年左右派使者前去教會彙報工作,交流信息,與時俱進的,如今這些也就沒指望了。種種因素加起來,到了中晚唐的時候,景教雖然在中國還算繁榮,但不論是教義還是教規,都已經成了無源之水,非常脆弱,稍有風吹草動就容易被摧毀。

果不其然,唐武宗會昌滅佛之時,雖然他的重點打擊對象是佛教,但在當時凡是不屬於道教的宗教均遭遇了滅頂之災。景教當時在大唐境內有傳教士三千餘衆,經此打擊元氣大傷。此後朝廷試圖讓這些傳教士回去,可問題是他們傳教的大本營早就伊斯蘭化,再加上東西方道路爲吐蕃所阻,實屬有家難回,只能繼續在大唐傳教了。到了唐僖宗黃巢之變時,當時有一位名叫蘇萊曼塔吉爾的阿拉伯商人回憶,黃巢在廣州城屠殺了於當地經商的猶太人、回教徒、基督徒等達十二萬人之多,可見唐末景教徒也還是存在的,只不過經歷這一次次的折騰,景教也就幾乎斷絕了。

之後不久的宋朝,景教已經成了一個遙遠的傳說,當時人們援引唐人筆記,說到在過去的成都,“昔有胡人,於此立寺,爲大秦寺,其門樓十間,皆以真珠翠碧貫之爲簾”,也就是這樣了。

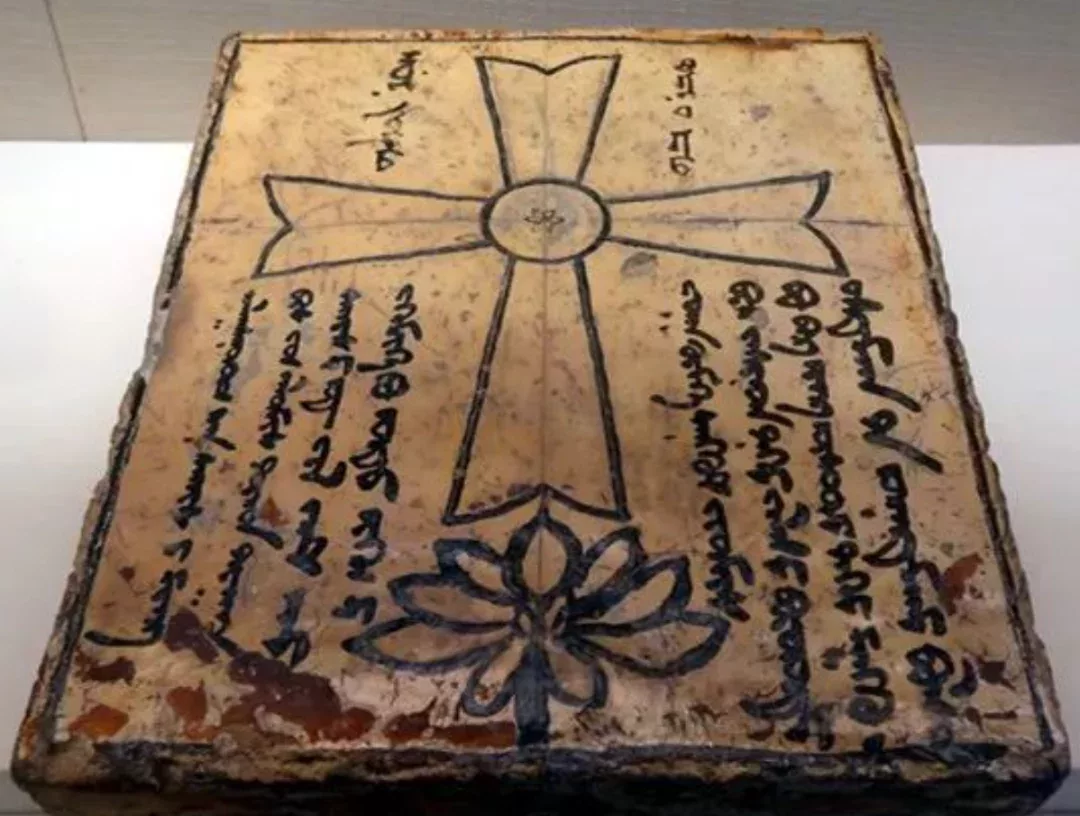

景教在中國古代最後的一次迴光返照發生在蒙元時期,當時亞述教派還在頑強存在,而大量色目人來到中國之後,景教出現了復興之勢,當時有許多信奉景教的突厥人小團體存在,甚至在蒙元的都城北京,還有景教主教的存在。

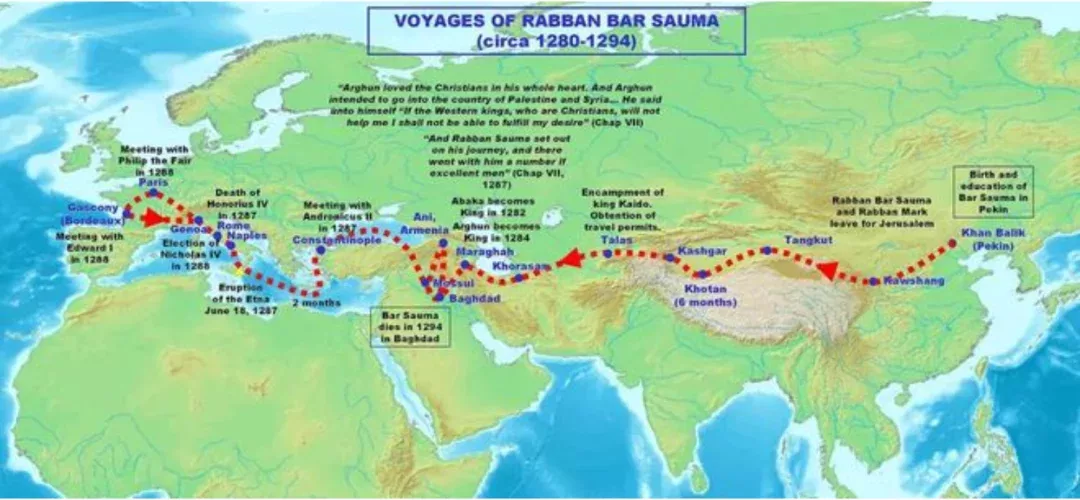

當時的羅馬教皇派遣傳教士來傳教,跟這裏的景教主教發生了嚴重衝突,根據馬可波羅的記錄,當時的泉州是景教在中國傳播的中心,而出生於北京的景教傳教士拉班·掃馬,足跡更是遍佈整個歐亞大陸。他見到了英格蘭和法國的國王,也會見了當時的羅馬教宗,景教獲得了羅馬教會的承認,他的旅行也使西方人堅信東方的皇帝是篤信基督教的,是可以友好通商的,這在相當大程度上也決定了後世歐洲對東方的興趣。

只不過蒙元時期的景教復興時間很短,朱元璋建立明朝之後禁止一切景教的活動,從此這個宗教在中國的歷史也就畫上了句號,它的歷史也就慢慢被人遺忘。明末天啓年間,當時已經有天主教傳教士來華,西安出土大秦景教碑,在當時來華傳教士中引起轟動,世人才得知,原來中國跟基督教的關係那麼早就有了。

作爲一個外來宗教,景教在古代中國能夠頑強生存下來,實屬不易,但由於古代中國特殊的國情,它在傳播過程中已經和原來的宗教差別巨大,即使如此,由於它外來的屬性,終究也還是湮沒人間,實在是可悲可嘆的事情,而它最終的悲劇,也是外來宗教在中國命運的最真實寫照了。