歌舞片並不都是成雙成對,圓滿光明。回顧經典香港歌舞片,流離失所,所託非人,橫刀奪愛,隱瞞欺騙,出軌背叛,由愛生恨,生離死別纔是常態,再現爲“歌舞團解散”和“有情人不得終成眷屬”的欠缺遺憾。

身處發軔於好萊塢,席捲全球的反性騷擾反性侵MeToo運動時代的我們,不應將歌舞片僅僅視爲逃避主義娛樂商品消費,更有責任關注歌舞昇平也難以遮蔽的女性主體性,能動性,掙扎求存的任性與韌性,及男性中心父權困境導致的悲劇。

後臺歌舞片由表演(戲中戲)與愛情(戲假情真)推動劇情,表演成功與否和男女主角戀情息息相關,故事是歌舞的藉口而非目的。學者Rick Altman認爲有兩種情況,一是因戲定情,化解差異,因爲合作演出,成爲天作之合;二是無愛不成戲,唯有相愛的人共同努力,演出才能皆大歡喜。

上海香港雙城的歌舞片多三角戀愛,男主善嫉,女主被壓迫,常以悲劇作結,收尾於悵然若失的缺憾情緒。女性無論表演或愛情,都得演戲,戲裏戲外都是戲,方能成功扮演好自己的角色。在外,登臺亮相冒着拋頭露面的道德風險;在內,又被期待結婚生子迴歸家庭。

於是,事業與家庭,表演與愛情,此事古難全。女性在銀幕裏外,幕前幕後,舞臺與人生,虛構與現實,過去與現在,中西之間的辯證,成爲香港歌舞片不斷重複探索的母題。

歐美日滬港的歌舞連繫

2018年5月30日在香港電影資料館有一場香港演藝學院電影電視學院與創造社主辦的“紀念黃愛玲放映會”,放映雅克·德米(Jacques Demy)《柳媚花嬌》(The Young Girls of Rochefort,1967)的35mm拷貝,懷念年初去世的她。

五十年前1968年香港公映的是英文版,九十年代創造社發行法文修復版,由香港資深影評人黃愛玲翻譯出妙筆生花的中文字幕。中文片名《柳媚花嬌》呼應林黛主演,陶秦導演的邵氏首部綜藝體弧形闊銀幕七彩歌舞片《千嬌百媚》(1961),牽引出一段歐洲、美國、日本、上海、香港因歌舞片類型產生的連繫。

香港四十到七十年代初的國語歌舞片源於上海三、四十年代的歌舞片,最早可追溯到邵氏前身天一公司攝製的第一部聲片,有情節而非遊藝大會式的歌舞片《歌場春色》(李萍倩,1931)。

邵醉翁派三弟仁枚赴日考察收音機器,最後決定用美國機器慕維通(Movietone)片上發音,禮聘美國攝影師、收音、樂隊領導協助。明星有紫羅蘭,楊耐梅,宣景琳,吳素馨,徐琴芳,陳玉梅,陸劍芬,陶雅雲,蔣奈芳,陳一棠,嚴重男女失衡。

片中歌曲由黎錦暉,裘芭香特編制。歌舞則包括吳素馨的“蘇三起解”,已故上海歌舞皇后浦驚鴻的“舞伴之歌”,紫羅蘭的新式舞蹈“紫羅蘭舞”。中樂西樂兼容幷蓄,中樂由中華音樂會負責,西樂由美國樂隊領導亨利(Henry Nathan)擔綱。國語歌舞片一起頭便衆星雲集,跨國製作,千嬌百媚。

同樣由天一齣品,李萍倩導演的有聲歌舞片《芭蕉葉上詩》(1932)命運多舛。黎錦暉編劇,親自改編同名歌曲成影片。副導演是黎錦暉的弟弟黎錦光,主演是黎錦暉主持的明月歌舞社社員王人美,黎莉莉,胡笳。

《開麥拉》電影圖畫日報第五十八期批評電影“劇情簡單”,“敘述一個兵艦上一男一女的戀愛”,服裝裸露,“完全肥肉美”,讓觀衆眼睛喫冰淇淋。“淺薄無聊黎錦暉”編的劇情雖簡單,《女朋友》圖畫雜誌三日刊署名“萍”的作者卻諷刺沒人看得懂,邵醉翁看不懂,李萍倩看不懂,“連黎錦暉自己也說不懂不明白”,邵醉翁含淚主張暫不公演。

歌舞片難拍,因爲缺乏歌舞人才和導演,足可稱爲集大成的是“歌舞片權威導演”方沛霖上海淪陷時期拍攝,李麗華主演,與東寶歌舞團合作的《萬紫千紅》(1943) 。

黃愛玲提醒我們,要理解南來導演方沛霖、陶秦、嶽楓在香港拍攝的歌舞片,“好萊塢的歌舞片和日本的歌舞團是兩條重要線索”。“阿方哥”做佈景師之前是電影演員,佈景優則導,導演第一部作品《化身姑娘》(1936),是軟性電影代表作。

上海淪陷時期(1941年12月8日—1945年8月15日),方沛霖在“中聯”鉅獻《博愛》(1942)中,李麗華主演的〈團體之愛〉小試歌舞場面。接着拍中聯成立後的第一部歌舞片《凌波仙子》(1943),同樣由李麗華主演。

《凌波仙子》取材於日本小說《人獸之間》,作者是伊藤紅綠,陶秦根據張資平譯本改編,減弱故事,誇大歌舞場面,創作具有社會意識的後臺歌舞片,隱晦批評如果“社會好,這種事情也就不會發生”,但被批評“販賣色情大腿”。

開場是歌舞女郎何碧娜(李麗華)舞臺上演出歌劇《凌波仙子》跳海,戲外何碧娜愛馬團長(嚴俊),馬團長卻視她爲搖錢樹,指使她誘惑王老爺,王老爺兒子不忍母親痛苦,去後臺要打死何碧娜卻愛上她,父子同愛一女。

電影結束在何碧娜即將和馬團長私奔結婚之際,在船上發現馬團長竟已捲款潛逃,生無可戀之下,用“最熟習的姿態一躍入海”,假戲真做,結束生命,留下早知如此何必(何碧)當初的缺憾。

回到《柳媚花嬌》。片中歌舞團成雙成對來到法國小鎮遊藝會表演,排練期間兩位男主的女友卻因爲水手的藍眼睛跑了,只能請能歌善舞姐妹花相助,整部電影瀰漫失落錯過悲劇絕望。

作曲家姐姐的男性友人“師奶先生”,原來是媽媽失散十年的情人,一不小心就會上演父女亂倫悲劇。芭蕾舞者妹妹的畫廊老闆男友有暴力傾向,對藝術品開槍,說謊拆散有情人。詩人畫家水手Maxence衆裏尋她,芳蹤杳然,離開小鎮前與夢中情人不斷擦身而過,令人扼腕。不會切蛋糕看似無害的老頭,竟是肢解Lola(德米第一部作品的女主角名)的兇手。

《柳媚花嬌》歌舞姐妹花的設定,勾起第一部歌舞片《百老匯旋律》(1929)中姐妹花闖蕩百老匯的記憶。陶秦戰後南來香港導演“電懋”伊士曼七彩歌舞片《龍翔鳳舞》(1959)的姐妹,井上梅次導演“邵氏”伊士曼七彩歌舞片《香江花月夜》(1967)的三姐妹,都屬於後臺姐妹花系譜,連結美國日本上海香港。

《野玫瑰之戀》:“真!善!美!”歌舞戀情文藝鉅片

華語電影自第一部蠟盤配音有聲片《歌女紅牡丹》(張石川,1931)開始,“歌女”和“無歌不成片”傳統方興未艾直到六十年代末,但一直重歌輕舞,歌唱片遠比歌舞片興盛。說起香港歌舞片,不能不提五十年代中竄起的“曼波女郎”葛蘭。

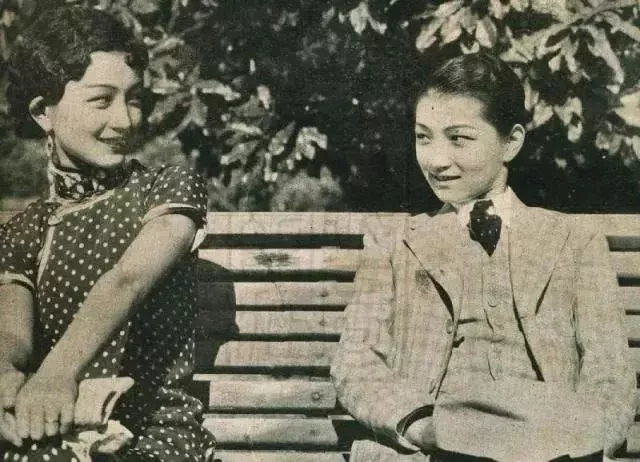

葛蘭中學開始學聲樂,不僅能歌,而且善舞。五十年代卜萬蒼導演介紹她跟俞振飛學習京劇,2015年我有幸在香港看82歲的葛蘭演出《葛蘭呈獻:京韻薈萃之夜》中《西施》及《瓊林宴‧鬧府》選段。

《野玫瑰之戀》(王天林,1960)的音樂和劇情取材於比才歌劇《卡門》(1875)和約瑟·馮·史丹堡(Josef von Sternberg)的《藍天使》(1930),《藍天使》裏高中老師到夜總會教訓迷戀歌女Lola Lola(瑪琳·黛德麗)的學生,不料自己深陷情網。

羅卡稱在五十年代北角麗池夜總會駐唱的野玫瑰鄧思嘉(葛蘭)爲“北角卡門”;何思穎說這是“歌舞黑色電影”,揭露香港夜生活黑暗面;李歐梵認爲野玫瑰外表野性內心善良,更接近小仲馬筆下自我犧牲的茶花女(1848)。

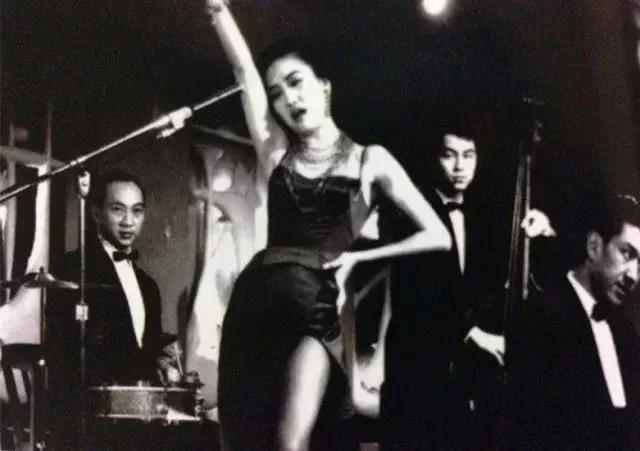

《野玫瑰之戀》的音樂教師梁漢華(張揚)爲了生活,在“人品雜,漂亮的壞女人多”的夜總會當“洋琴鬼”,遇見和良家婦女教師未婚妻截然不同的野玫瑰,野玫瑰一再展現高尚人格,漢華卻墜入墮落的深淵。野玫瑰的狂野來自於葛蘭不同於以往柔弱歌女,大膽在恣意字意之間遊走肉慾的唱腔。

漢華思嘉第一次見面,野玫瑰唱調寄歌劇《卡門》選曲 HABANERA(古巴舞)的〈卡門〉“男人不過是一件消遣的東西 有什麼了不起”,唱出“男”字的前戲是女中音的媚惑。

片尾野玫瑰不再唱歌,以男裝表演佛朗明哥舞,跨越民族與性別界線,卻過不了情關。或許是劇情過於黑暗缺憾,廣告宣傳特意強調“真!善!美!”的正能量。值得一提的是,杜琪峯的歌舞片嘗試《華麗上班族》(2015),以香港最後的華爾茲,向恩師王天林的《野玫瑰之戀》致敬。

《香江花月夜》:華語片首部唯美歌舞片

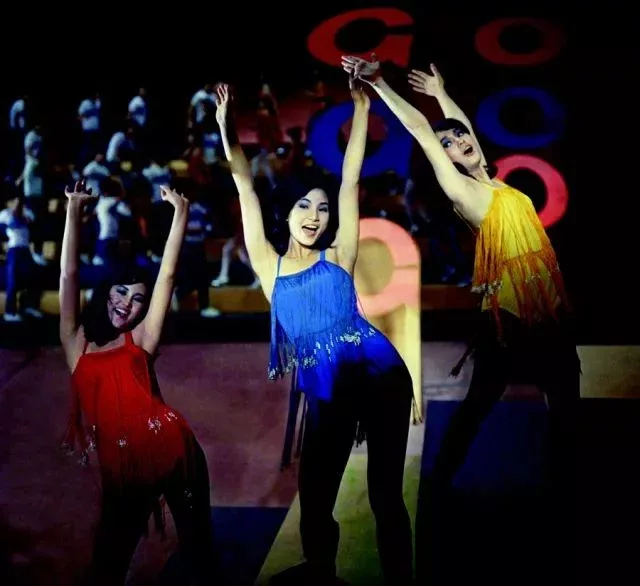

日本導演井上梅次爲“邵氏”拍攝的首部歌舞片《香江花月夜》(1967),翻拍其“松竹”舊作《翩翩起舞的晚上》(1963),何莉莉、鄭佩佩、秦萍飾演三姐妹,爲父親賈似真(蔣光超)的魔術秀唱歌伴舞,豈料父親把四人薪水全花在小舞女身上,三姐妹各分西東,唯有孝順的鄭佩佩留在父親身邊。

小妹追求理想,學習芭蕾;虛榮的何莉莉爲圓星夢去日本,被騙去拍色情電影,繼而淪落到臺北表演脫衣舞;父親因演出不再受歡迎,要鄭佩佩脫衣吸引觀衆,她毅然加入作曲家陳子青(陳厚)的香江歌舞團。理想與現實,表演與愛情之間透過歌舞辯證,卻是悲劇多於歡樂。

電影裏提及電視臺十週年紀念,反身指涉1957年5月29日麗的映聲有線電視啓播後,香港進入電視時代,如何改變舞臺、夜總會、電影、電視媒體生態。

《夜半歌聲》:歌劇名伶系譜學

《夜半歌聲》(于仁泰,1995)北京實景翻拍1937年華語片首部恐怖片馬徐維邦導演的《夜半歌聲》,左翼革命政治已不合時宜,毀容亦不能減損張國榮魅力。

雖然故事設定在1936年,劇團表演革命歌曲“熱血滔滔”卻門可羅雀,韋青(黃磊)重演十年前宋丹平(張國榮)膾炙人口的《羅密歐與茱麗葉》,唱不了“只能在夢中尋找和回味”的高音,乾脆低頭不唱,讓宋丹平幕後“回味”演出成功的滋味。

黃磊2005年自編自導三十集電視劇《夜半歌聲》,除了致敬離開的張國榮,再次模糊戲裏戲外,藝術與人生。

《如果.愛》:寶萊塢歌舞失憶

上海車墩拍攝,Farah Kahn舞蹈設計的《如果·愛》(陳可辛,2005)開場羣舞接馬戲的〈人生蒙太奇〉令人目眩神馳。池珍熙全片分飾Monty,記者,司機,酸辣面老闆,放映員。

孫納(周迅)、 林見東(金城武)、導演(張學友)戲裏戲外三角戀,戲外孫納不願記得老孫的三里屯歌舞團回憶,戲裏《毋忘我》班主編了美麗回憶給失憶的小雨。

齊秦〈外面的世界〉是《如果.愛》的情動關鍵,“在很久很久以前,你擁有我,我擁有你…你離開我,去遠空翱翔”,從歌星到明星到好萊塢的世界不一定精彩,但聆聽周迅磨牙聲的親密細節很可愛。

戲假情真,說都忘了但全記得。如果這就是愛,香港歌舞片總帶着缺憾。