不說太沉重的話題了,最近重讀了莫泊桑的一些短篇小說,今天就聊聊莫泊桑。

01

關於莫泊桑,先說說他生活裏的幾件事:

1、他在海軍部當小職員的時候,和幾個夥伴成立了一個極其YD的會社。他們划船,縱酒,分享女人。有位不起眼的同事也想加入,莫泊桑不喜歡這個人,就獨出心裁發明瞭入會儀式,先是用下流手法擺佈這個人,然後把一個尺子塞進他下體。(反正龔古爾是這麼說的)幾天之後,這個倒黴蛋死在了辦公室裏。海軍部有人懷疑這件事跟“入會儀式”有關,莫泊桑給夥伴們寫信說:“特大消息!!!B號呆瓜死了!!!…..有人聲稱是我們迫害導致的,我對他說,滾你的!……他身體居然差成這樣!”

2、在二十歲左右的時候,他染上了梅毒。他的弟弟也有梅毒,所以有人說也許是家族遺傳的。但不管怎麼說,這沒有妨礙他在那方面過一種極其活躍的生活,而且經常和多人開party。有人估算,他一生與三百多人有染,不清楚他把病毒傳染給了多少人。幾乎可以肯定,莫泊桑不是單純的好色,而是一種上癮似的心理疾病。在大約三十歲的時候,病毒開始發作。他一邊繼續保持活躍的私生活,一邊靠吸食乙醚止痛。大約四十歲的時候,病毒逐漸侵蝕他的大腦。莫泊桑死得極其痛苦,嘗試了開槍自殺,也嘗試了割喉自殺,最後被送入精神病院,死在了那裏。

3、莫泊桑對母親極好,對弟弟也很好,對恩師福樓拜也很好。但除此之外,他就是個相當冷血涼薄之人。用傳記作家特羅亞的話來說:“除了那幾個讓他使用麻醉品的女人之外,他誰都不喜歡。”他有三個私生子,平時也補貼供養他們,但是在遺囑裏並沒有承認他們的存在,更沒有留給他們一分錢。

跟我們想象的偉大作家不太一樣,是吧?

02

莫泊桑一生寫了幾百個短篇小說,經常出現下列主題:

慳吝的農民、自私的小老闆、虛僞的小市民、毫無心肝的貴族、貪婪的遺產繼承人、戴綠帽子的丈夫、被遺棄的私生子,還有善良的妓女。

莫泊桑特別喜歡妓女,他也非常熟悉這個羣體,他筆下的妓女幾乎個個都是好人,就算不好,至少也有人情味。

莫泊桑並不相信愛情。他也寫過讚美愛情的小說,比如《幸福》就描寫了一個“有情飲水飽”式的愛情,但是人物寫的很虛,模模糊糊像個符號。但是他一旦寫到彼此背叛的情侶,就能寫得活靈活現。他有點相信愛國主義,主要是因爲年輕時受到了普法戰爭的刺激。不過莫泊桑的愛國主義主要體現在恨普魯士人,除此之外他很少想到這個話題了。

他年輕時候趕時髦,歌頌過底層人的善良,比如《西蒙的爸爸》就是一個例子。但是他骨子裏並不相信世上有大好人,尤其不相信窮人裏有大好人,因爲他童年時候在諾曼底鄉下就沒有見過這樣的大好人。

所以,莫泊桑筆下的窮人大部分都小氣、貪心、愛算計、感情麻木。他們會把收麥子看的比母親的生死更重要(《魔鬼》),他們爲了省下幾個法郎會把家裏的小狗扔進坑裏餓死,(《皮埃羅》)他們會抓住機會訛詐別人,他們會虐待乞丐(《一個乞丐》),等等等等。

教科書上一提到經典作家,都會說他們“批判了腐朽的社會,讚美了底層的勞動人民”,可是從莫泊桑身上,真是看不出他想讚美底層人民。這一點他和契訶夫、歐亨利他們不一樣。

歐亨利是真心讚美小人物,深信窮人內心深處蘊藏着美德;契訶夫對底層人物的道德水準比較悲觀,但是他對此極其焦慮,憂心忡忡,認爲這是社會造成的,必須加以改變。而莫泊桑對此無動於衷。他不覺得這是什麼社會問題,就算是社會問題,他也沒什麼興趣。莫泊桑沒有多少社會責任心,他把這些事情當八卦看,當奇聞軼事看,當人性標本看,充滿了好奇,但毫無焦慮和憤怒。

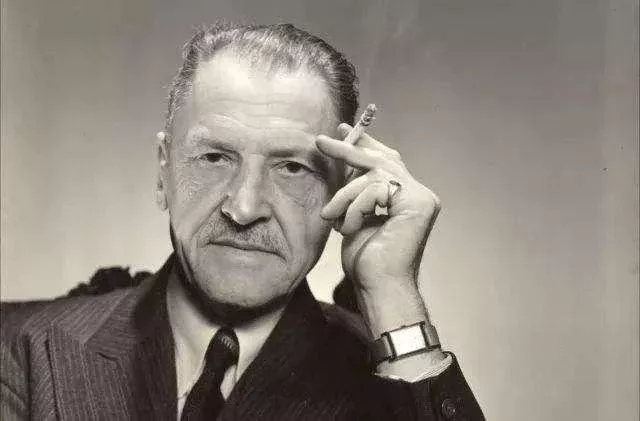

這一點他有點像毛姆。毛姆看世界的眼光差不多也是這樣。毛姆寫過一篇論莫泊桑的文章,他說,“莫泊桑小說人物身上,最強烈的人類情感也許就是貪心。莫泊桑雖對它表示厭惡,但心底裏卻是暗暗同情的。他有點庸俗。”這話有點刻薄,但大致不差。不過如果把“貪心”改成“勢利”,那也完全可以用在毛姆自己身上。毛姆特別喜歡描寫人們的勢利,表示厭惡,但心底裏也是暗暗同情的。

莫泊桑和毛姆大致屬於同一類型的作家,他們對人性估計不高,但也不因爲苦惱。他們大部分作品都給人一種“人嘛,不就那麼回事”的感覺。在很大程度上,這正是他們小說的魅力所在。讀他們的小說,讀者感到輕鬆有趣,沒有心理負擔,而且很容易獲得潛在的優越感。

03

莫泊桑寫過一篇小說《珠寶》,主人公是個戴綠帽子的丈夫。他的薪水只有每年三千五百法郎,卻過得非常舒適,一點沒有拮据的感覺。他自己也不明白怎麼回事,就單純地認爲是太太持家有方。等太太去世後,他按照原來的方式去生活,卻很快把錢花光了。他沒有辦法,就把太太生前買的一些假珠寶拿去典當,可是隨便一件就值上萬法郎!

他明白怎麼回事了。於是他傷心地躺在了牀上,神經錯亂了一個晚上,嗚嗚咽咽地哭。等到第二天早上,他在街上走着走着,卻不由自主地開心起來。他跑到當鋪把珠寶賣了十九萬六千法郎,然後直奔大飯店,給自己開了一瓶香檳。他還忍不住心頭的喜悅,跟陌生人攀談,說自己剛繼承了四十萬法郎(!)的遺產。他也知道這麼說不太得體,但不說就心裏癢癢。

這當然是毛姆說的“貪心”,莫泊桑對此當然是批評的,如果這篇文章讓語文老師分析的話,肯定是“批判了資產階級金錢至上的腐朽墮落”,但實際上,莫泊桑雖然覺得這個人有點淺薄滑稽,但並不覺得他有什麼不對。如果這個人憤怒地把珠寶扔進塞納河,莫泊桑反而會覺得這個人腦子有毛病。莫泊桑寫了上千個人物,其中沒有一個能幹出這種事兒的。

如果契訶夫接手這篇文章,那肯定不一樣。他會花上個十幾頁描寫主人公躺在牀上的思想活動,對愛情的懷疑,對生活的苦悶,對眼前一切是否堅實存在的考問……寫到最後大家可能都忘了這一大筆錢怎麼處理了。但那是俄國人的作風,莫泊桑絕不會忘了十九萬六千法郎——哪怕是虛構出來的十九萬六千法郎。

毛姆也絕對不會忘。

04

在中國,莫泊桑最有名的小說是《項鍊》,因爲被收進了語文課本,所以大家都很熟悉。瑪蒂爾達出於虛榮心,借了一條鑽石項鍊參加舞會,結果弄丟了。她湊了三萬五千法郎買了條一模一樣的項鍊還了回去,然後兩口子用十年的時間辛辛苦苦地工作,才還清了這筆錢。最後朋友卻告訴她,那條項鍊是假的,只值五百法郎。

莫泊桑就像一切節儉的小說家一樣,經常反覆寫同一個主題。他寫的《騎馬》就和《項鍊》的主題很接近。主人公也是出於虛榮(裏面關於虛榮心的描寫,都和《項鍊》非常相像),租了一匹馬去騎,結果由於不熟練,撞倒了一個老女傭。莫泊桑筆下的老年窮苦人大多都是貪心狡詐的,這個也不例外。她訛上了主人公,明明身體一點事都沒有,還非躺在牀上大喫大喝,紅光滿臉,就是不肯下地。主人公只好承擔起養她的任務,生活變得一塌糊塗。

這兩篇比較起來,當然是《項鍊》寫的更好,裏面不經意地閃現出一些人性美好的地方,比如瑪蒂爾達的老公就表現得很出色,她的閨蜜也很仗義,並沒有昧下這個項鍊,老老實實地告訴她那是條假項鍊。但是它的主題到底是什麼?

主題其實很簡單:虛榮會招來厄運。

就跟《騎馬》一樣,它表達的主要就是這麼個主題。傳統課本分析裏,對此的說法是正確的。而且這種災難主要和錢有關。莫泊桑小說裏核心內容就是錢,其次是性。幻想體驗高階層的生活,很容易帶來經濟上的災難。莫泊桑對此提出了預警。

畢飛宇老師分析《項鍊》裏的時候,挖掘出很多微言大義。他說《項鍊》體現出的是“對契約精神的無限忠誠”。契約精神也是法國的集體無意識,莫泊桑本人毫無意識地描寫出來了,卻絲毫沒有意識到其中的偉大。

這麼說確實很有意思,但並不符合事實。莫泊桑寫過很多踐踏“契約精神”的故事。比如在《魔鬼》裏,拉貝大媽和農民達成了一個協議,幫助他照顧垂死的母親,代價是六個法郎。但是爲了省時間,拉貝大媽本該好好照顧老太太,但是爲了縮短服務時間,她故意把老太太活活嚇死了。很難說這是“對契約精神的無限忠誠”,也很難說這種忠誠已經成了法國國民的集體無意識。

莫泊桑批判拉貝大媽的貪婪了嗎?莫泊桑批判瑪蒂爾達的虛榮了嗎?也許批判了,但這肯定不是他創作的動機。他只是覺得這樣的故事很有趣。莫泊桑沒有做道德說教的習慣,“虛榮可能會招來厄運”,不錯。那濫交還會招來梅毒呢,莫泊桑也沒有停止濫交啊。莫泊桑在《項鍊》、《騎馬》這樣的小說裏,表達的與其是道德說教,不如說是生活經驗,就像教導現在年輕人不要接付朋友的賓利一樣,一旦撞了你賠不起。

就跟毛姆一樣,莫泊桑在道德上非常模糊。說他是道德黑洞也許有點誇張,但他確實對道德問題不感興趣。他喜歡萬花筒的世界,但不喜歡考問它的意義與是非。從文字裏就能看出來,他並不討厭那個可怕的拉貝大媽,甚至覺得這個人能想出這樣的鬼點子,真是蠻有意思。

05

說到這裏,我還想說說一篇莫泊桑的小說《在鄉下》。

在某個鄉下,有兩戶貧窮的人家,各有四個孩子。養孩子跟養鵝似的,給點飼料,給個睡覺的地方,孩子自己就順風長。兩個當媽的勉強都從孩子堆裏認出自己家的孩子,當爹的則完全認不清。

後來有天來了一對很有錢的夫婦,他們沒有孩子,這次到鄉下玩耍,忽然動了念頭,想領養一個。他們先找一戶人家商量,要領走他們的小兒子夏洛。有錢的夫妻給出了一大堆條件,答應以後給孩子繼承權,還給這對父母每月一百法郎。可是夏洛的家人不爲所動,大喊大叫把他們趕了出去。

有錢的夫妻就去了另一家。那一家把價格到一個月一百二十法郎,然後讓他們把小兒子領走了。靠着每月一百二十法郎,這家人過上了寬裕的生活。也就是從這天開始,夏洛的媽媽天天在村子裏指桑罵槐:

“哈,我們窮,我們沒錢,可是我們不賣自己的孩子!”

村民們都很敬重她:“那個條件很誘人,一個月一百法郎!她確實是個好母親!”

過了很多年,孩子像鵝一樣長大了。夏洛的一個哥哥參軍了,另一個哥哥死了,只剩下夏洛累死累活地養活年老的父母,生活艱苦而粗糙。有一天,那對有錢的夫妻帶着孩子探望原生父母來了。小夥子已經變成了年輕紳士,掛着金錶鏈,坐在華美的車子上,舉動彬彬有禮。

晚上,夏洛崩潰了。他衝父母說:“你們是傻瓜,才讓他們領走了那個小子!”

父母委屈地說:“難道我們沒有賣掉你,反而有錯了嗎?”

夏洛肺都要氣炸了。他當天晚上就離家出走了。夏洛拉開門的時候,對面家裏正一片喧譁,慶祝兒子的拜訪。夏洛跺了跺腳,扭頭衝父母大喊道:“土包子!”

然後就消失在夜色裏了。

這真是很古怪的小說。它到底在說什麼?說窮父母應該賣孩子?這不違反人倫道德嗎?莫泊桑這樣的經典作家肯定有什麼深意吧?或者是想討論道德上的兩難?我搜過不少《在鄉下》分析文章,大多說的不着邊際,充滿雞湯味兒,什麼兩家最終都不幸福呀,什麼養育孩子要培養愛心呀,完全文不對題。我只在國外網站見過一篇文章,說得最老實:莫泊桑是個憤世嫉俗、非常功利、非常現實的作家,他覺得夏洛的父母不賣孩子,太蠢了。

思來想去,我覺得這個說法最接近真相。

在莫泊桑看來,這裏沒有什麼道德兩難。夏洛的父母當然應該把孩子送掉,每個月賺上120法郎。這樣孩子也能過上好日子,他們也能過上好日子。

至於什麼親情損失,莫泊桑認爲那是無稽之談。人的生活貧窮粗糲到一定程度,都會導致動物化。父母子女之間的愛也就很稀薄了,他在文中特意描寫了這些家庭的內部關係,“當媽的勉強都從孩子堆裏認出自己家的孩子,當爹的則完全認不清”,這個時候有多少不可損失的親情呢?夏洛一家根本不是舍不的孩子,開始的時候是要面子加糊塗,後來就是羨慕嫉妒恨。總之,夏洛的父母是一對蠢貨。反觀另一家,人家至少知道自己圖什麼。

這當然是讓正常人難以接受的論調,違背大多數人的道德常識。正常作家都不會這麼寫。

還是可以設想一下,如果換上契訶夫寫這篇文章,他會怎麼處理呢?我覺得他多半會讓這兩家都陷入巨大的精神苦悶裏,被送走的孩子也會必會經歷一番心路掙扎,絕不會這麼順順當當地衣錦還鄉。如果換上歐亨利呢?他也許會在結尾揭示一個驚人祕密,原來夏洛纔是那對有錢夫妻走失多年的親生兒子!或者孩子剛被賣掉,當地就挖出了數量驚人的石油,家長們成了億萬富翁。

可是莫泊桑沒有。他不相信什麼甜蜜蜜的巧合,也沒有什麼道德考問。他考慮問題極其現實,雖然他自己特別喜歡諷刺小市民,但是他的價值觀本身就是小市民式的:重視實際,重視錢財,重視生活的舒適,對道德採取一種非常靈活的態度。

06

這和我們習以爲常的“批判腐朽社會,讚美高尚情操”的莫泊桑形象相去甚遠。但是莫泊桑有一個極大的優點,就是並不僞裝,他怎麼看的,怎麼想的,就會忠實的表達出來。

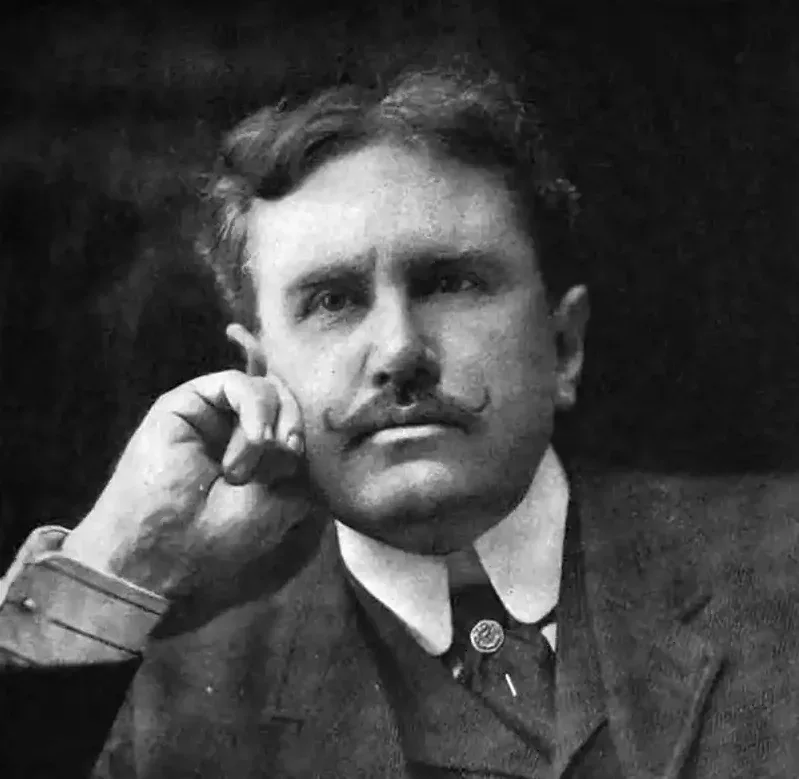

一般來說,大家對所謂“三大短篇小說家”(這個說法絕不準確)的水平是怎麼排序的:契訶夫、莫泊桑、歐亨利。

這個排序當然是對的。

道德倫理的考問給了作家深度,沒有這種考問,小說就會流於表面。所以即便不考慮技巧,只說這一點,契訶夫就遠遠超出莫泊桑。但是莫泊桑雖然沒有道德倫理上的考問,但他有足夠的誠實和敏銳,沒有那麼虛假的婆婆媽媽,更沒有那麼多靠巧合湊出來的圓滿道德。所以,他又遠遠高於歐亨利。

說到底,莫泊桑是毛姆式的作家,沒有毛姆那麼細膩精巧,但是比毛姆更加冷漠黑暗。但是這類作家往往寫的特別迷人,以至於你不知不覺忘掉他們文字裏的那份涼薄。