去年到今年以來,發生的一件比較重要的事情,是我接受一家出版社的邀請寫了一本書,說寫了一本書也不恰當,因爲它只是十幾萬字的一份文稿,還沒有被出版。這份書稿用了半年多的時間,我幾乎日以繼夜全情投入,耗盡了所有的心力,所以這個公衆號從去年12月到今年5月都沒有更新過。

但在今年我交完書稿後,一切卻再也沒有消息了,幾個月過去,一種不安的預感籠罩着我,我意識到事情可能發生了變化。在和編輯幾次溝通後,我在對方遮遮掩掩的態度中確認,這本書不會被出版了。作爲一個三十多歲的成年人,我已經面對過人生很多次的事與願違,所以這算不上太大的壞消息,我甚至沒有情緒去質問和追索什麼,就此平靜地停住了。

我不能說這件事對我沒有影響,在明白對方意圖的那個瞬間,我還是受到了精準的、致命的一擊。只是成長帶來的好處是,你學會了在最痛的時候假裝無事發生。人很難不在這個瞬間產生自我懷疑,懷疑是不是自己太差了,懷疑是不是自己還不夠資格——我們習慣於在某種所謂的權威評判下,先從自己身上找問題。這是我花費了這麼長時間,幾乎犧牲了所有的生活換來的創作,我不可能不爲此感到劇烈的痛苦。

但在後來的幾個月裏,我完全沒有處理這件事,沒有再做任何推動,甚至都沒有找這家不負責的出版社解約。朋友建議我說,你可以找這家出版社的負責人再聊聊,也有朋友說,你都有書稿了,趕緊解約,可以再多投幾家出版社。家人知道後,也第一時間說是不是找相關行業的熟人幫忙。

我知道的,如果此時此刻我執着於把這本書印出來,並不是一件很難的事情。但我就是什麼都不想做,好像做什麼都是多餘的——我有一種模糊的感受是,這件事並不是靠人爲推動就能被真正解決的。我想要的是一本因爲寫了就非出不可的書嗎?好像不是的。因此我必須按捺住那種“非做點什麼不可”的衝動,讓自己不要因爲痛苦和羞憤而拼命尋找援助。我必須讓一切冷卻下來。很多個時刻,我都能感受到焦慮感在我身體裏遊走,因爲付出了很多心血而燃燒不止的執念,被卡在某個部分不斷地發出微弱的呼救聲,拼命敲打我:你不能這樣,你要想想辦法,不能就這樣算了。

我對自己於心不忍,但我還是什麼都沒做。在這個過程中,我反覆問自己的第一個問題是:我是不是在逃避?

直到我得出清晰有力的答案,是的。

我開始覺得放鬆,因爲逃避在我看來是一件很好的事情。人還會逃,說明自我保護的機制還很健全。在某件意料之外的事情迅速發生時,人通常就是來不及反應,只能本能地閃躲。就像房子突然起了大火,人首先做的就應該是逃跑,而不是燃起鬥志返回火場撲滅大火。逃離是非常正當的。事實上你只有在離事件現場稍遠一點的地方,才能看清楚一切是如何發生的,什麼是該被保留的,而什麼是恰好該被摧毀的。

我問自己的第二個問題是,如果我不打算就這樣算了,我要什麼時候處理,怎麼處理?

這個問題,其實沒有答案,在我問出來的那一刻,我就意識到我無法回答,也沒有任何人能夠回答。誰需要答案,誰就會被答案困住。人能真正“處理”的事情極其有限,只是人常常高估自己的能力。

其實有些事情就是無需處理的。早些年的時候,我一直是這樣一種人:我希望通過反覆想辦法,用我能窮盡的一切方式,把所有事情捋順,讓我的人生中沒有任何毛刺,沒有任何卡點,顯得光滑平順,哪怕只是表面的粉飾太平。在很多可以選擇等待的時候,我都被“必須做點什麼”的信念驅動而不斷出手,覺得只要出手的次數夠多,就總能抓到對的節點。在工作裏是,在親密關係裏也是,但我並不是總能如願。那時候我喜歡一首歌叫《偏愛》,歌詞裏唱:“我說過,我不閃躲,我非要這麼做,講不聽,也偏要愛。”

其實偏執能帶來的,通常只是自我感動,你在做自己頭腦世界裏的英雄人物,用自己的方式耗盡最後一口氣。你看到事與願違,可能會懷疑是你做得還不夠多,但實際上也許是你做得太多了。被執着所損耗的東西,可能遠多於完善的, 這也是我在人最好不要all in做任何事情 裏寫過的看法。

“什麼都不做”其實是一種等待,而等待並不是無所事事,它是一種對人要求很高的能力。需要這個人放下執着,去相信每件事情都會恰如其分的發生。

“不執着”不意味着喪失目標,或者是任由事情朝着崩壞的方向發展。反而它是一種真正的堅定,因爲它基於信任。首先你信任你自己,你知道某件事的發生與不發生,做到與做不到,都不會影響你內部對自己的評價。其次是你信任萬事萬物有自己的流動,這種流動不以人的意志爲轉移,這種流動會把你帶到最適合你的地方,事情發展到這一步了,那這就是你的當下。

幾個月的時間裏,我愈發能感受到這本書沒有這樣出版,對我來說是一件好事,甚至是一種莫大的仁慈。如果它就這樣不經磨礪和雕琢的問世,最後很可能傷害的是我自己。而之前的出版社,即使繼續推進下去,也不具備這樣的意願和能力爲我提供幫助。對他們來說,這是一個可以趕鴨子上架的項目,也可以隨時放棄的項目。我慶幸於我沒有變成那隻匆匆忙忙的鴨子。而我在遠處也更清晰地看到,我對“作家”身份的渴望,已經超出了對“好作品”的渴望。如果我迫切地需要它出生,爲我增加某種身份,我就再次回到了熟悉的牢籠。尋求身份是一條沒有盡頭的自我壓迫之路。

很多事在合適的地方停下來,是它最好的命運。後來我常常翻看那些稿子,像看一盤並未成串成的珍珠,大大小小地兀自翻滾着,發出幽暗的光澤。而我知道我的手上才真正擁有線。

其實人生沒什麼可遺憾的,因爲有些事沒有發生,也許比發生更好。那些你以爲錯失的東西,其實都以另一種方式存在着,你真的得到了,或者勉力擁有了,未必會有更好的結果。人對另一種可能性沒有惦念的時候,也就不必執着。自從我有了這樣的心念,就常常感受到神奇的事情在發生。

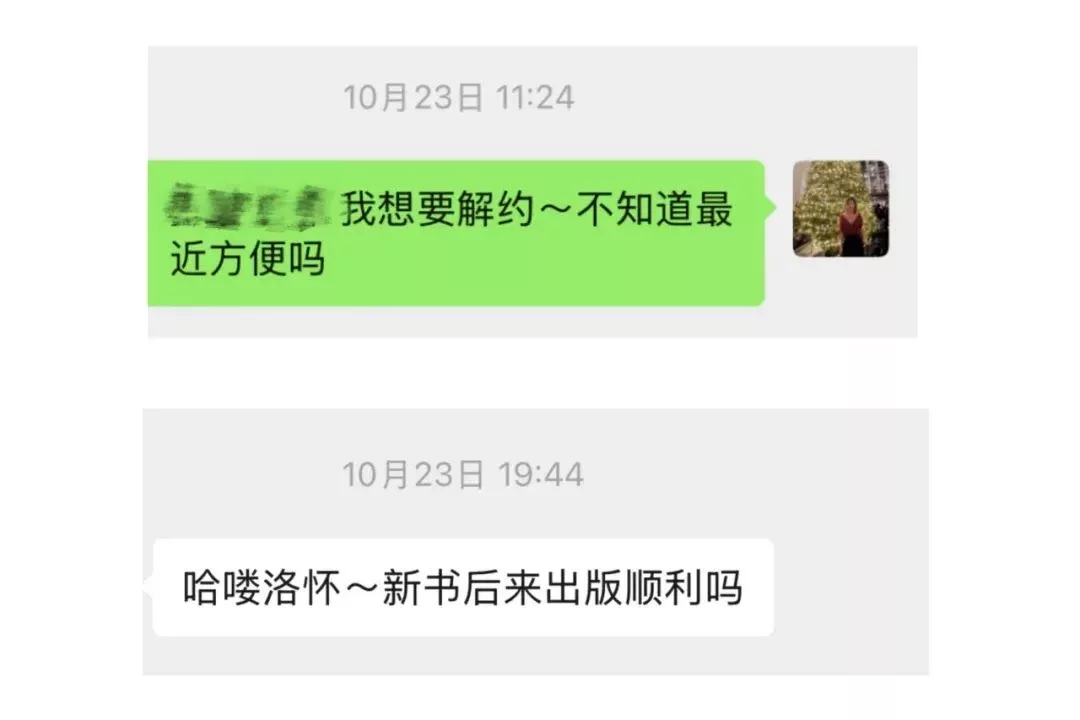

十月的一天上午,是很平常的一天,我喫過早飯打開電腦,準備寫點什麼,然後我突然覺得“是時候了”,就是現在。於是我立即給原來的出版社發瞭解約需求,簽署瞭解約合同,明確地拿回了自己的版權。簽完之後,我覺得我已經做好準備要有一些新的開始,雖然我還不知道是什麼。而奇妙的事情就這樣發生了,在當天晚上,我突然收到另一位出版社老師的消息,詢問我這本書怎麼樣了,想和我聊聊。這兩件事就發生在同一天。我不能說這是什麼轉機,但流轉確實發生了。

執着當然是有力量的,我們都很熟悉那種力量,它是攥緊和掌控,它在某個人生階段裏能幫我們做成很多事。但不執着的力量,是不做成也沒關係,是理解“不成”是另一種形式的存在,不是失敗,不是更壞,只是一種流轉。

這一年多里,我時常會碰到朋友帶着期盼問我這本書怎麼樣了,什麼時候能出版,當我說明現狀的時候,他們問我,那怎麼辦啊?

而我還是沒有答案。

但我有一種信任,如果之後它得到機緣出版了,一定會因爲經歷磨鍊而變得更有生命力。如果它就此塵封,也沒有關係,它始終是屬於我的東西,如果有一天我有想法了,也會用另一種形式把它呈現出來。不是非得是一本書,被印成鉛字,在封面上署上我的名字,打上作家的標籤,我才能感到完成,才能對這一切滿意。

它會有它最好的樣子,如果我允許一切發生。“應無所住,而生其心。”