“輪胎寬就是快,馬力大就是好”這句話相信大家多多少少都聽說過,但實際上這兩條定律更多的是針對同一臺車其他所有條件都一致的情況下才適用。想要讓一臺車在賽道里做出不錯的圈速,需要的還遠遠不止這兩個指標。

汽車工業是一個複雜的體系,單純的大馬力也未必能讓你在賽道上更快。賽道行駛更像是一場全車系統相互配合的協同作戰,空力、重量、懸掛、散熱、輪胎、剎車等等都對成績造成影響,所以:

馬力影響圈速,但是不對等圈速

人類對於賽車速度的追求起源最早可以回溯到1887年,彼時巴黎出版物 Le Vélocipède 的主編舉辦了一場從Neuilly橋到 Bois de Boulogne,全程2公里的汽車比賽,最終由一位名爲Georges Bouton的選手獲勝,這個結果可以說是毫不意外,因爲只有ta一人蔘賽。

除此之外,在1895年舉辦的巴黎-波爾多-巴黎賽(Paris–Bordeaux–Paris race)被認爲是真正意義上的第一場賽車。共有22人蔘賽,最終9人順利完賽。

當時的法國人非常熱衷於舉辦各種各樣的賽車活動,大部分比賽都由巴黎作爲起點或終點,其中就包括傳奇的北京-巴黎拉力賽。

爲了縮短這接近一萬五千公里賽程所需要的時間,當時人們的做法也非常簡單粗暴:加排量。在沒有任何提高引擎效率的年代,排量的大小直接決定了馬力的大小,最終贏得冠軍的意大利車Italia排量更是高達7.5升,輸出功率來到了恐怖的45匹。

而除了長途拉力賽,場地賽車的誕生則是在1906年,隨着世界上首條專用賽道的誕生,工程師們逐漸意識到:想要跑得更快,光有動力還不夠。

輕量化

“大馬力讓你在直線更快,輕量化讓你在任何地方都更快”

——柯林·查普曼

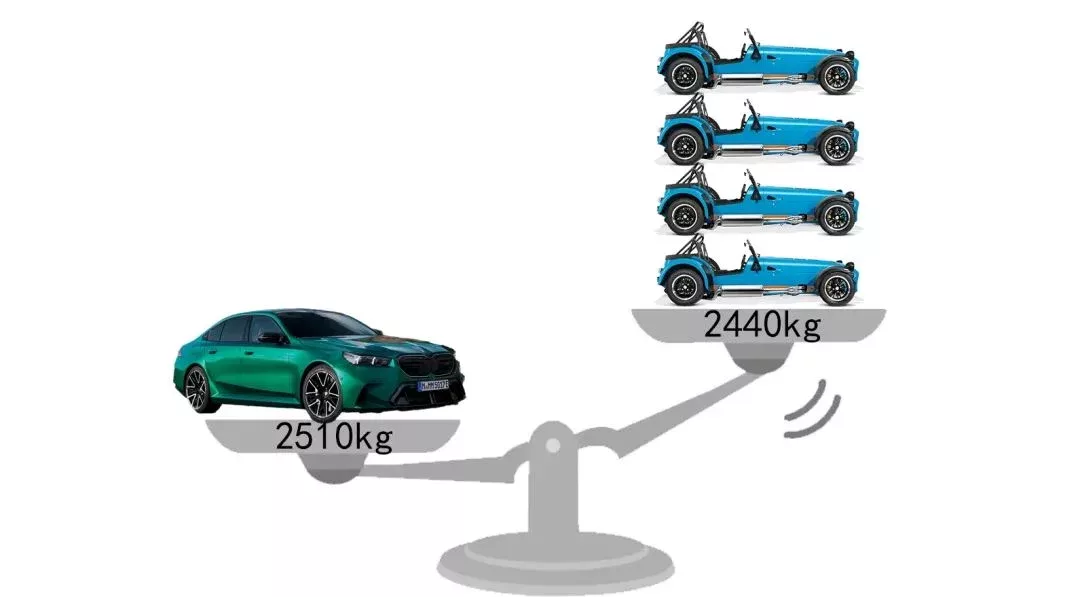

提到輕量化,舊時代蓮花(或路特斯)的形象往往會浮現在人們的腦海中,柯林·查普曼可以說是把他自己的造車配方“簡單化,再輕量化(Simplify, then add lightness.)”發揮到了極致,首次在1957年倫敦伯爵宮車展上亮相的Lotus 7重量只有329公斤,時至今日仍由卡特漢姆製造的Seven 620.全系列中最重的版本也只有610公斤,也就是說如果和新M5比的話…

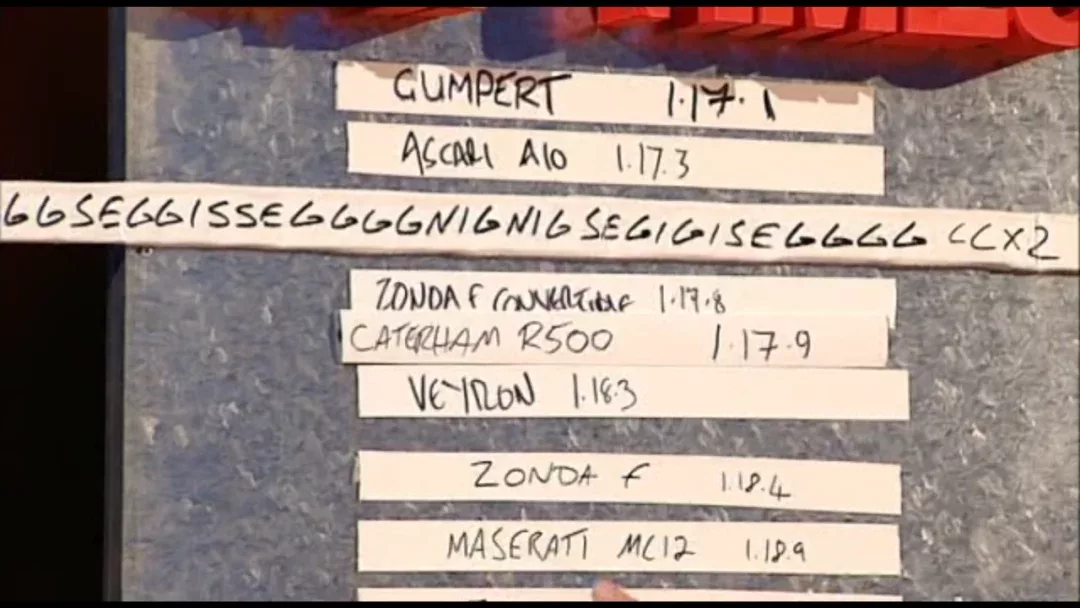

而在top gear節目中,Caterham R500也是在當年創下了比MC12、Zonda F、布加迪威龍等一重幾倍馬力超跑更快的成績,足以證明輕量化對於圈速的增益。

不過物極必反,太極端的減重未必能獲得同樣極端的圈速,今天仍然在售的卡特漢姆Seven 170就是一個很好的例子:440公斤車重的代價是隻能裝上一臺660cc,84馬力的k-car引擎,在哪都不太能快得起來(船長快樂車)。

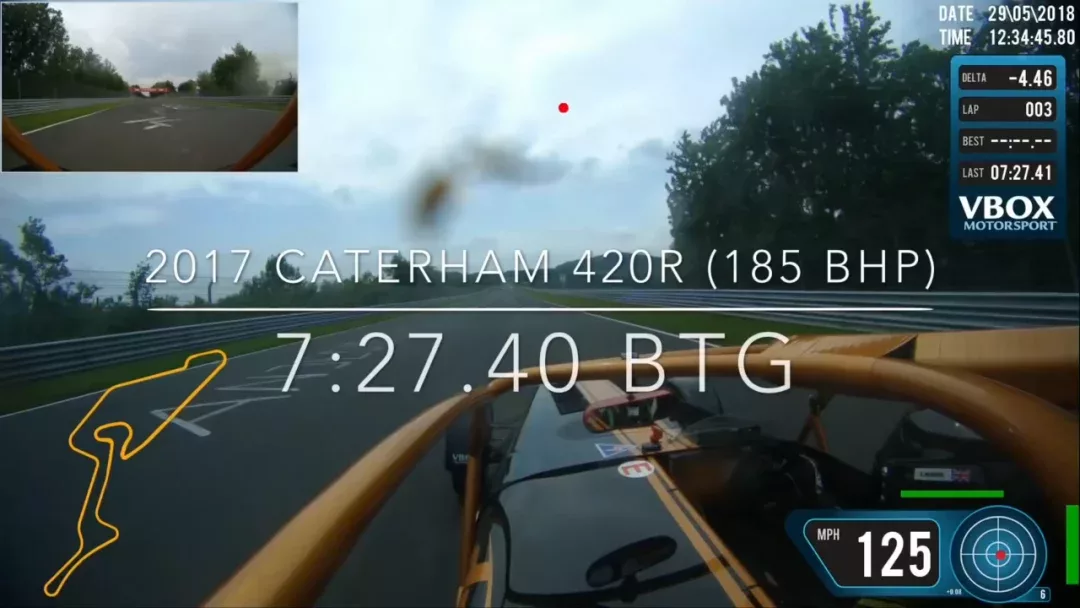

除了卡特漢姆之外,BAC Mono、Ariel Atom、KTM X-Bow等等極簡的輕量化小跑車,並且經常能在歐洲大大小小的賽道日發現ta們的身影。不過一旦來到更大的賽道(極端例子紐北),卡特漢姆的極致輕量化也會帶來弊端:穩定性不足。儘管有個人外家在紐北BTG能夠做出7分27的BTG圈速,但在一些高速彎以及上下坡路段整車會出現非常恐怖的動態,這時就需要從另一個方面尋求突破:下壓力。

Ariel Atom的V8版本就是一個很好的例子,在極致輕量化的同時增加了前後翼來提升高速穩定性,甚至塞進了一臺500馬力的V8引擎,是一臺極致的賽道機器。

空氣動力學

“空氣動力學是給不會造引擎的人準備的”

——恩佐·法拉利

1960年的勒芒比賽前,由於車手Paul Frère擔心250TR的巨大前擋風玻璃會對車輛極速造成影響,恩佐法拉利便用了這一句流傳至今的話語對他進行了回應。

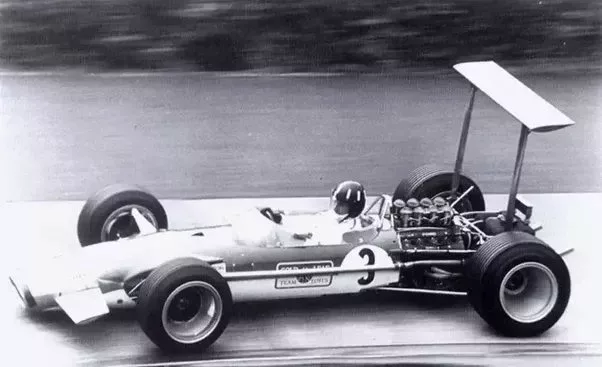

考慮到當時的空氣動力學只是研究如何降低風阻,恩佐說的倒也沒錯(就是不知道他對新出的F80怎麼看)。“下壓力”這一概念首次出現在賽車上是1967年,路特斯率先把兩條碩大的翼片裝在了車身前後部,沒錯 這也是出自柯林查普曼之手。

而F1作爲人類汽車工業的金字塔頂端,其空氣動力學的設計也是獨樹一幟的存在,儘管有一些像地面效應、負壓底盤、吹氣尾翼這樣的技術被禁止使用,但就整體效率來說仍然很難有能夠與其相提並論的其他類型。所以如果要將民用車的氣動性能發揮到極致,或許繞不開頂尖F1的設計思路。

阿斯頓馬丁Valkyrie便是這樣一臺由頂尖的F1設計師紐維所打造的作品,全車誇張的氣動佈局和車底兩個巨大的文丘裏通道讓這臺車能夠被氣流牢牢地吸附在地面上,吹氣尾翼則進一步提升了後軸下壓力。

除了這些被動的下壓力之外,還有這樣一款車,使用了和當年F1賽場曇花一現的風扇車同款設計,利用風扇將車底的空氣抽離,形成一個巨大的負壓區,不需要犧牲風阻就能大幅提高下壓力,ta便是McMurtry Spéirling。造型奇特的Spéirling在2022年打破了古德伍德登山賽的記錄,僅用時39:08秒。

當然,影響圈速的原因遠不止這些,動力輸出的特性、傳動系統的齒比、懸掛系統的幾何和標定、避震的壓縮回彈調校、輪胎的選擇等等都會有所牽連,正如我們此前所說,汽車工業是一個複雜的體系。所以在那個賽車接近瘋狂的時代,各家紛紛推出了和賽道版本相差無幾的民用車版本,不僅僅是滿足賽規需要,更是自身造車實力的一種體現。

道理和嘗試或許大家都懂,但真正對於賽道的認知還得親自打造一臺車、親自下場才知道,我們對於賽道更多的瞭解離不開親自打造的這臺賽道專用戰車,從目前的完成度來看,我們的這臺G80 M3可以說是GT4賽車的大馬力版本。從最開始的單純大馬力升級暴露了車尾穩定性的不足,再到加上尾翼之後的整車重量過大進行全車拆空。

一系列的不斷改進升級,才讓這臺G80 M3有了如今的模樣,Mainline傷心馬力機輪上675匹的動力,前脣風刀尾翼等提升整車穩定性的氣動套件,整車重量也從最初的接近1900公斤降低至了1550公斤,使其在國內大大小小的賽道中都有了不錯的競爭力(寧波國際賽車場1:53 ,浙江武義賽車場1:27等)。

聊了這麼多,最後話說回來,那臺只保留了原型車三電、馬力相同但去除了全車碳纖維、定製車架、空氣動力學套件、大胎寬寬體與四門單座全車輕量化的量產版小米su7 ultra能在紐北跑出多快的圈速成績呢?大家可以大膽預測一波。