一個學術團體,希望通過一家學術經紀公司,將自己的研究推廣出去。他們出書、開課、直播、上綜藝、帶團考察,一隻腳踏在書房裏,另一隻腳踩進了商業世界。

他們繞不開的一個詞是啓蒙。而問題是,在如今的中國,啓蒙還有土壤嗎?它真的能成爲一門生意嗎?另一個問題或許是,在我們這個時代,知識分子究竟還可以怎樣介入公共生活?

科耶夫

2009年4月,上海,一羣中國知識分子聚在一起。他們要討論一份文本,叫《法國國是綱要》。一位名爲亞歷山大·科耶夫的哲學家是它的作者。

科耶夫是個傳奇人物,他出生在俄羅斯,26歲纔到法國定居,但很快打入了法國的思想界,並在巴黎的一所學校裏講授黑格爾的宗教哲學。他對黑格爾的闡釋有很強的獨創性。後來閃耀世界的法國知識分子,有許多都參加過他的課程,或是讀過他的黑格爾講稿,比如薩特和加繆。

1945年8月,二戰即將結束之時,科耶夫向時任法國總統戴高樂提交了一份名爲《法國國是綱要》的報告。他在報告的開篇就說,法國正處在危險之中,不能再固守民族國家的舊夢了,必須和歐洲的其他拉丁國家,建立起一個“新拉丁帝國”,這樣纔可以在美國和蘇聯之外,走出第三條道路。

在2009年,科耶夫和他的《法國國是綱要》,進入了這羣中國知識分子的視野。他們拿出去年剛剛翻譯成中文的新鮮文本,打算討論它與現代世界秩序的關係。他們想要還原出,在那時的歷史場景裏,人們究竟是如何思考問題的。

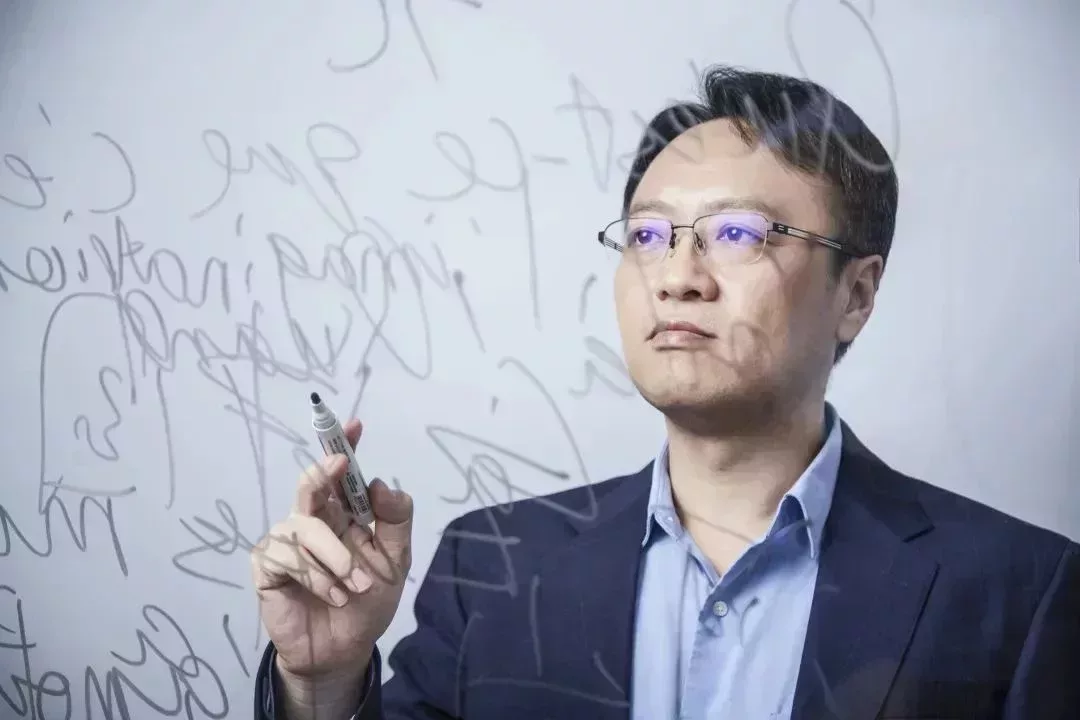

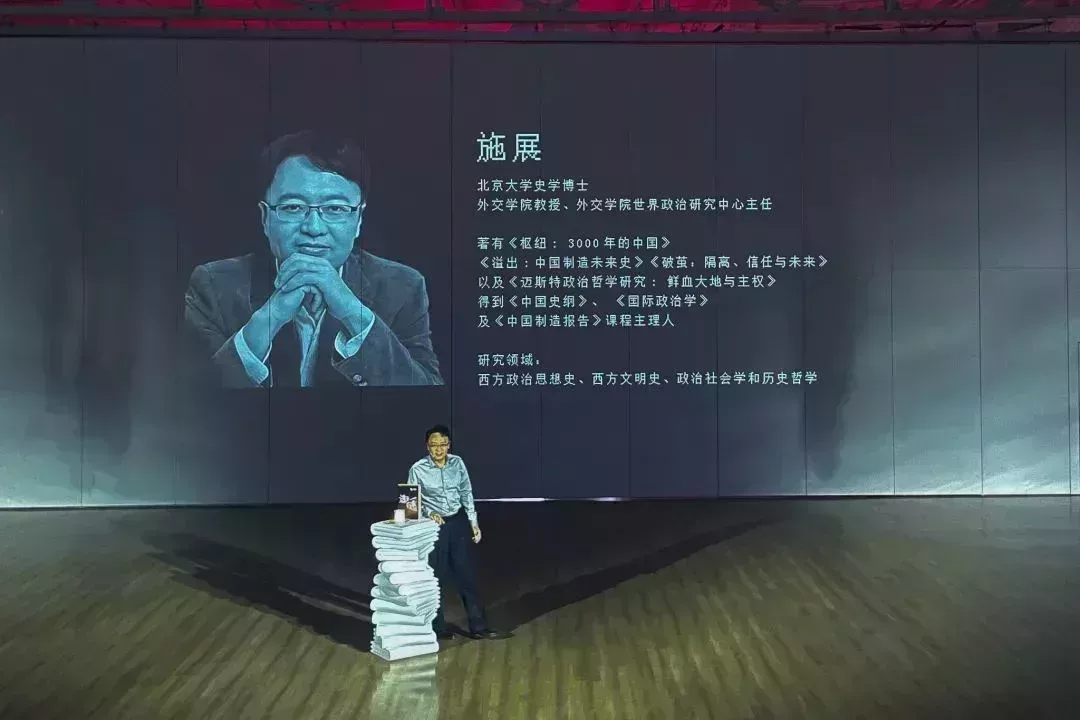

32歲的施展是其中的一員。他身處其中的這個知識分子羣體,叫大觀學術小組。討論科耶夫,是他們的第一次會議。

在施展面前,是一些已經成名的學者,比如哲學家劉小楓和法學家高全喜。會議的主持人則是華東師範大學政治學系的邱立波,他是科耶夫著作的譯者。還有一些學術圈外的人,比如北京萬聖書園和上海季風書園的老闆。另一位參加大觀會議的學者說,這裏什麼“牛鬼蛇神”都有。

這不是一次傳統意義上的學術會議,也沒有一個明確的學科劃分,在場人士可謂各顯神通,討論了許多規範化的學術研究中不會出現的內容。

施展是個初出茅廬的年輕人,剛剛從北京大學歷史系畢業,完成了與法國保守主義相關的博士論文。他將會入職外交學院,從講師做起。當時,他才聽說科耶夫這個名字沒多久,但很快被科耶夫迷住了。他覺得科耶夫既有深厚的學理思考,又有對社會政治的現實參與,他的經歷或許可以給出一些參考,告訴中國的知識分子,在一個劇烈變化的時代,應該如何理解社會秩序?這也是大觀的第一次會議上要回答的一個重要的問題。

那時施展還沒有想明白自己今後研究和思考的母題是什麼。但他感到很興奮。他已經隱約感到,大觀小組的討論或許會創造一種新的學術方式,因爲這些學者在發言時,並沒有受到學術規範的束縛,討論的都是一些宏觀的東西。

施展那時已經覺得,學界離“真實的問題”越來越遠了。什麼是真實的問題?那時的他還說不清楚,但他知道,這關乎中國如何變成今天的模樣,也關乎中國在世界上的位置。

當科耶夫進入大觀學術小組的視野時,2008年剛剛過去。雪災、地震、奧運會、三鹿奶粉,在那個標誌性的年份裏,中國發生了很多事。民族主義從那年起成爲了一種不容忽視的社會情緒。世界也不平靜,金融危機、恐怖襲擊、戰爭,輪番而至。時至今日,人們仍不斷提起那一年,彷彿轉折的種子是在那時種下的。

不過,2009年的施展並不知道,中國是否也站在一個和1945年的法國相似的十字路口上。他也不知道,中國的知識分子還能否像科耶夫那樣,對現實世界產生真實又深刻的影響。但不管是施展,還是大觀小組裏的其他學者,抑或是這個國家的許多人,無論他們信奉何種理念,歸屬哪種主義,有一種強烈的感受是共通的:中國正在崛起,世界正在改變。

樞紐

2009年的第一次會議之後,大觀小組的學者們形成了一些共識。如果用施展後來在不同場合常常提及的一句話來總結,就是“中國是國際秩序的自變量”。這句話隱含的臺詞是,中國已經崛起,中國因爲加入國際秩序而獲得成長,又因爲體量巨大,會反過來深刻地改變國際秩序。施展喜歡使用的一個比喻是,中國變成了一隻掉入泳池的鯨魚,將會重新定義和改造這片有限的水域。

在這些大而化之的基礎共識之上,他們也摸索出了一套學術研討會的行動指南。他們每年開四次會,會議主題提前兩三個月確定,選取最多8位發言人,而後各自查閱文獻,撰寫一篇論文。這篇論文不需要遵循嚴格的學術規範,但必須有洞見。到了會議上,這些論文的作用,就變成了“靶子”,要經受住猛烈的詰問和質疑。

在最初的這幾年裏,大觀的討論如火如荼地進行着。通過上海世界觀察研究院,他們總能找到來自企業家的贊助,跑去一個新城市,沒日沒夜地討論上兩天。他們設定的話題,都是和當代中國有關的,比如討論俄羅斯、美國、歐洲和印度,是爲了釐清中國在世界上的位置,討論氣候問題和互聯網,則是爲了切中時代的主題。

2010年,他們去西安討論中亞,談論遊牧和定居。那是第五次研討會,施展覺得自己就是在那次會上“開竅的”。

施展出生於1977年,文革結束的第二年。他後來總覺得,自己與上一代知識分子相比,對這個國家很多事件的本能情感並不一樣。他沒有體驗過那十年的創傷,似乎更容易從歷史中抽身出來。而出生於50、60年的知識分子,有許多都在80年代才接受了更完整的啓蒙。

1995年施展到北京讀大學,在北航讀工科。畢業那年,美國在貝爾格萊德轟炸了中國駐南斯拉夫大使館。施展和他的同學一起走上了街頭。後來他說,他覺得那時的自己不是一個參與者,而是一個觀察者。

如今回看,施展說,他大學的時候就想搞清楚一個問題,那就是中國是如何變成現在這樣的?後來他去讀英國史的碩士,法國史的博士,爲的是搞清楚,資本主義和革命究竟是怎麼一回事。他把這些當作理解中國問題的工具。

西安的那次大觀會議上,施展意識到,他想做的事情,是用一個新的邏輯,把中國的歷史和現實串聯起來,解釋中國當下在世界上的位置是如何形成的。他又思考了幾年,和大觀的學術夥伴討論了幾年。

到了2016年,施展花了半年多的時間,寫出了一部50萬字的書稿。他把書命名爲《樞紐:3000年的中國》。

得到

在《樞紐》的結尾,施展說:“中國內部的困境,必須在全球秩序重構的框架下,通過中國的世界主義化纔能夠化解;中國的外部困境,也必須通過中國對自我意識的重新表達來獲得突破。中國的失衡需要通過一個憲制過程來馴化,世界的失衡同樣需要在一個普遍憲制過程中被馴化。”他還說:“歸根到底,中國作爲一個世界歷史民族,決定了,世界的自由將以中國的自由爲前提。”

在出版市場上,一本滿是專業詞彙、艱深的學術書籍,往往只在學術界內部流通。但施展的抱負不在於學院內,他希望自己的書能夠獲得更廣泛的傳播。他想起了徐小平。他們是在一個企業家的讀書羣裏認識的,施展在裏面講過幾次課。線下聚會的時候,兩個人熟絡起來。

施展發微信給徐小平,說我有件事想跟你請教一下。當天夜裏,施展就去了徐小平家。徐小平在家裏聽完施展書稿的結構時已經是凌晨三點,他非常興奮地問施展,我可以怎麼幫你?施展說,希望這本書能夠在社會上傳播開來。

徐小平想了想說,這件事我沒辦法,但羅振宇應該有辦法。徐小平還告訴施展,如果他想把這件事做成一樁生意,那就要去拉投資。

不久之後,施展帶着自己的書稿出現在了羅振宇的辦公室裏。他對着羅振宇和“得到”的CEO脫不花,滔滔不絕地講了一整個下午,向他們講解自己書中寫到的,中國歷史的四次大循環。每當羅振宇試圖打斷向他提問時,他就說,你別急,十幾分鍾後我就會講到這裏。

羅振宇聽完施展輸出的觀點,和徐小平一樣興奮。他對施展說,只賣書的話,玩得太小了!你來“得到”開門課吧。

他們當場就把開課的事情定了下來。除此之外還定了另一件事,就是羅振宇將在他著名的跨年演講上,向所有人推廣施展的新書。“羅胖很講義氣。”施展說。

2017年12月31日,在上海,羅振宇的跨年演講如約而至。他從那年活躍的網紅消費品牌開始說起,一直講到中國經濟的天花板和可持續性。他不斷地提到施展的名字。施展在臺下的畫面,也不斷出現在電視轉播和現場的大屏幕上。

在演講過半之後,羅振宇說,今年他的這些思考,很多都要歸功於一個人。

“施展老師,外交學院的”,攝像機對準了臺下微笑着的施展,羅振宇接着說,“他把對於整個中國歷史和現實的解釋,寫成一本書,叫《樞紐》。我們將會在臨近十二點的時候,全球首發這本書。”

後來有人統計,在那場演講裏,羅振宇提及“得到”9次,提及施展7次。

那天晚上,《樞紐》在兩個小時裏賣出了四萬冊。施展從沒見過這樣的架勢,在他的預估裏,一本學術書籍,賣出5000冊或許就是極限了。他的上一本書叫《邁斯特政治哲學研究》,是他博士期間研究的彙總,講的是法國保守主義政治家,在豆瓣上只有25人標記了讀過。

這本書出版後,引發了空前的爭議。在普通讀者中,有人說這本書語言晦澀,專業詞彙太多,而且有將近700頁,實在太厚。在學術界內部,爭吵更加激烈。自由主義者認爲,這本書是在給大國崛起唱讚歌。國家主義者說,這本書本質上還是在鼓吹普世價值。此外,有同行批評,施展的研究貪大求全,總是在自己不熟悉的領域內下判斷,參考文獻也有限。

與賣書同時,施展的《中國史綱50講》在“得到”上線了。一個半月內,這門課的訂閱人數突破十萬。在那之前,“得到”上的現象級課程都跟經濟金融有關,比如薛兆豐的經濟學課,還有天使投資人李笑來的《通過財富自由之路》。

施展坐不住了,他要把自己大觀小組裏的“兄弟”們都拉過來,一起做這件事,讓他們也能站到臺前。他找到了一位商界人士做CEO,告訴對方,大觀小組的研究非常重要,需要有人來做市場推廣。他們拉來了投資,成立了愛道思人文學社。

學校裏,網絡上,酒局上,2018年的施展在適應一種新的生活,一種走出書齋的,聚光燈下的生活。許多企業也找上門,請他去講課,製藥的,金融的,貿易的,各行各業都有,好不熱鬧。

大觀學術小組的季度研討會,在此時已經暫停一年多了。原本,他們會把每次討論的成果,包括論文、對談,都整理成一本小書。這個工作也停下來幾年了。大觀的主力軍,像施展這樣的青年學者,逐漸成爲所在院系的學術主力,工作變得愈發忙碌。原本的高強度討論很難再組織起來了。他們轉向了時間和形式更靈活、人數更少的專題討論。

這時,一部分人選擇了繼續安靜地坐在書房裏,不去理會外界的喧囂,放棄拋頭露面的機會。

另一部分人則跟隨施展,進入了公衆視野裏。他們成爲了愛道思的簽約學者,開始在知識付費平臺上開課,比如“得到”和“喜馬拉雅”。他們的新書出版,都由愛道思負責。在愛道思的安排下,他們也頻繁地參加講座、出席一些公開活動。他們依然使用“大觀學者”這一稱呼。在一些場合裏,愛道思也會拋出“大觀學術共同體”的稱呼。

這就像是一家學術經濟機構,包裝起這些文科學者。在中國,還沒有人做過這樣的嘗試。

有人批評,這樣的商業化,會讓學者們迷失在市場裏,沒法在書齋裏精心研究了。但施展不這樣想,他說,大觀學者們的研究都很有價值,不能被浪費在學術界的小圈子裏。他讀過《啓蒙運動的生意》,並把這本書推薦給了很多人。這本書講的是18世紀最重要的著作《百科全書》。這本書出版的過程充滿了商業與投機,但也切實成爲了啓蒙運動的象徵。在這個故事裏,啓蒙、思想和生意,全部交織在了一起。

生意

我第一次見到施展是在2021年春天的一次演講活動上。活動由愛道思主辦。我收到的邀請函上寫着:“我們似乎又一次航行在通往未來的船上,沒有人知道前方究竟是什麼。逃無可逃,重返未來,學者聚會,歡迎登船”。邀請函上還預告,活動最後將有一位“神祕嘉賓”發表演講。

活動地點是北京東五環外的一個創意園區。觀衆進場前,要用北京健康寶掃碼登記,然後獲發一個黑色的口罩,活動全程都不能摘下。口罩上印着四個字:逃無可逃。

這是新冠疫情爆發後的第二年,距離大觀學術小組的第一次討論,已經過去了12年。世界是另一番模樣了。

此時的施展,是外交學院世界政治研究中心的主任,也是三本暢銷書的作者。在得到App上,有26萬人報名了他的《中國史綱50講》課程。他在愛道思的一段介紹視頻裏說,自己是一個很難被界定學科的學者。

施展演講的主題叫《啓示:未來秩序的C選項》。他穿着一件合身的灰色襯衫,在聽衆面前自信地踱步。他着重講了區塊鏈和數字貨幣,這是他這兩年來的關注重點。他說,區塊鏈技術帶來的是一個空間大發現的年代,就像當年的地理大發現一樣。和32歲時相比,這時的施展對公共演講已經駕輕就熟,他普通話標準,咬字清楚,輕巧地把控着停頓和節奏。

這段15分鐘的演講結束後,大屏幕上打出了一行大字:“知識界獨特的存在。”這是《南方人物週刊》採訪學者劉擎時的稿件標題——神祕嘉賓是誰,在此刻已經不言自明。聽衆席的最後一排,有人高呼着:“劉擎!劉老師!”劉擎也是大觀小組的一員,他是在中途加入的。2020年,因爲《奇葩說》欄目,這位華東師範大學的政治學教授,成爲了炙手可熱的明星學者。

劉擎的發言更像是一番總結陳詞。他說,他今天主要是想向大家介紹其他的大觀學者。最後,愛道思的CEO上臺了。她感謝了很多人,用戶、合作伙伴,還有“投資人爸爸”。她說,以前一年賺不到一百萬的話,會感覺焦慮,但和這些學者待在一起,就會變得平靜。

CEO宣佈,“未來之門”即將開啓。幾位學者站在一起,把手按在身後可以移動的巨大屏幕上。屏幕像屏風一樣一點點摺疊、開啓,屏幕後的場地裏射出了耀眼的白光。這幾位學者的新書封面,變成了半人高的燈牌,出現在了一個舞臺上。學者們走向燈牌後,閃光燈此起彼伏。

半年之後,我第一次坐下來採訪施展,也是在聚光燈下。他被《時尚先生Esuqire》評選爲2021年的年度理性聲音。在攝影棚裏,他套上一件有些緊身的紅色毛衣,話突然變得少了起來了。拍時尚雜誌的照片,和在公衆面前演講,還是不太一樣。直到攝影師問了他一個和時事有關的問題,施展這才放鬆下來。一二三四,他像平時上課那樣,條分縷析地講了起來。拍攝完畢,我們聊起了他的2021年,他興奮地向我科普起元宇宙和數字貨幣,就像他在春天的那次演講中說的那樣。

圖書出版、演講、知識付費,這是愛道思幫助簽約學者“出圈”的主要方式。目前,愛道思共有14位簽約學者,幾乎每位都迅速出版了個人專著。這兩年,學者們還會在愛道思開設的視頻賬號裏直播,和其他學者對談。除此之外,愛道思也會安排給企業上課,以及收費的學術考察。

2019年1月,施展和另一位大觀學者李筠帶隊學術考察,去了一趟羅馬和伊斯坦布爾。這是李筠提出的想法,他研究西方政治思想史,羅馬帝國是個繞不開的對象。

和他們一起過去的有17個用戶,他們在白天參訪遊歷,聽施展和李筠的講解,晚上就開始針對具體的問題小組討論。比如,羅馬到底是天使之城還是魔鬼之城?到底是帝制好,還是共和好?凱撒和西塞羅誰是對的?愛道思把這稱爲“知識的現場討論”。

最後一晚,在伊斯坦布爾,分別晚宴。施展在宴會上說,他們是一羣真正的愛國者,還選擇留在這裏,沒有逃避,在有建設性地、積極地討論中國的問題,不是一味地批判,也沒有因爲失望而沉默。他舉起酒杯說,對這個國家,我們還是應該做點什麼,今天在這裏,我們敢不敢賭未來20年的國運?

公衆

在2021年春天的那次演講中,還有一位高高瘦瘦的演講者引起了我的注意。這個人是翟志勇,北京航空航天大學法學院的副教授,研究憲法學和法理學,不過這兩年來,他的研究重心轉向了法律科技。

翟志勇那次講的是《鬥爭:做新空間的立法者》。所謂新空間,是說現實世界和虛擬世界的界限越來越模糊了,於是相互構造成了一個新空間。這個新的空間裏,掌握互聯網平臺的大公司擁有無上權力,普通人總有“逃無可逃”之感。

翟志勇舉了他身邊的例子。清華大學法學院的勞東燕教授,因爲小區強制安裝人臉識別門禁系統,給居委會和物業公司寫了封法律函,還作爲業主代表去談判,最終沒讓小區啓用這一系統。翟志勇用勞東燕的故事作爲演講的結尾,告訴聽衆,“世界上的一切權利,都是經過鬥爭得來的。我們每一次抗爭,哪怕只是微小的抗爭,都是對新秩序生成的一種參與。”

2013年,一次關於林肯的研討會上,翟志勇加入了大觀學術小組。他要貢獻一些和自己老本行相關的見解,講一講美國憲法。

那時候翟志勇已經在北航工作了3年,剛晉升成爲副教授。這個傳統工科院校,當時正在大力發展文科,法學院在幾年內聲名鵲起。在法學院的工作之外,翟志勇還協助設計了北航的通識教育課程。

翟志勇早就知道大觀小組的存在,他的同事高全喜和泮偉江都是小組的成員。而且,同個時代的人文社科學者是一個狹小的圈子,他們總能在學術期刊的作者欄中辨認出彼此,特別是在北京這個著名高校扎堆的城市。尤其是高全喜,相比翟志勇,他是上一代的學者了,60年代生人,在憲政領域是知名的公共知識分子,與翟志勇的導師關係甚好。在大觀,高全喜是“四老”之一,另外三位則分別是於向東、劉蘇裏和嚴搏非。

不過,邀請翟志勇加入大觀的並非高全喜,而是中國政法大學的李筠。他們是政法大學的同屆校友,李筠在政治系,翟志勇在法學院。後來李筠留在政法大學讀完了碩博,直到留校任教,再沒離開那個校園,現在是教授、政治系主任。而翟志勇去了清華法學院讀碩士和博士,學習公法。

翟志勇在2017年發出了他最後一篇關於憲法的論文。後來,這個國家發生了其他的一些事情,那之後,他就轉變研究方向了。

和研究了十年的領域告別,翟志勇感到痛苦。在2018年,他的迷茫來到了頂峯。他要找到新的領域,同時,還在因爲開課的事情和得到拉扯。

在施展的介紹下,翟志勇也認識了羅振宇。後者希望他在得到上開一門法律課。羅振宇告訴翟志勇,你在大學裏怎麼講課,在得到上就怎麼講,我們要做原汁原味的大學課程。

翟志勇很快發現,羅振宇的期待並不容易實現。音頻課程的運作方式,與大學課堂完全不同。在大學課堂裏,他只需要面對幾十個學生,他們會在同一間教室裏安靜地坐上一整個學期,他也就有一個學期的時間慢慢向學生講授新知。但在得到上,他擁有的時間並不是每學期第一節課的45分鐘,而是每一講的前45秒。

在翟志勇看來,如果想把一件事情講得準確,那麼事情就會變得複雜。只有複雜的事物纔是真實的,但公衆更喜歡的是簡單的東西,和更絕對的表達方式。

劉擎的走紅則是另一個故事。劉擎是政治哲學學者,但當他成爲《奇葩說》的導師時,他變成了一位“哲學教授”。其實,“哲學”和“政治哲學”並不能簡單地劃上等號,而平臺有着自己的考量。

如今的翟志勇,已經可以很自如地在公衆面前輸出觀點。他現在是愛道思的簽約學者裏最活躍的幾人之一。他和施展、李筠,總會出現在各種新書發佈和學術推廣活動上。他還是會從法學領域貢獻思考,在學校裏,他教本科生的憲法學原理,但在校園之外,他已經很少提及憲法研究了。他的新領域是法律科技,他想弄清楚,在互聯網和現實生活的邊界越來越模糊的時候,法律能做些什麼,又能改變一些什麼。

在北航,學校裏的氛圍也在悄然變化。翟志勇直觀地感到,學生們的壓力越來越大。現在的大學生,從入學開始就要面臨升學就業的選擇,很多人只關注對保研和出國有用的課程。他上大學時那種可以到處蹭課、聽講座,去其他學校串聯的日子,早就一去不復返了。課堂上,他不能自己選擇教材了。但原來的講課方式可以得到保留,他只講學術本身,儘量不談論時事政治。

不過,翟志勇還是出版了兩本新書,都是和憲法以及法理學有關的,但這些研究都是在2018年前完成的。去年出版的《從<共同綱領>到“八二憲法”》,講的是中國憲法史。他在自序裏說:這些文章旨在探究一個困擾中國人一百多年的問題,那就是“憲法何以中國”:爲什麼自清末以來,中國需要現代憲法這麼一個西方舶來的 “勞什子”?即便沒有現代意義上的憲法,中國不是也延續了幾千年?中國到底需要什麼樣的憲法,以及憲法如何在中國落地生根?

啓蒙

愛道思的辦公地點在北京地壇公園內的一個院落裏,幾間裝修過的衚衕平房,擔負起辦公、開會和線上直播的任務。

2022年初時,北京漫長的冬天即將過去。護城河上的冰雪開始消融時,我常在這個小院子裏見到施展和他的同事們。有時是在一間裝飾考究的會議室,有時是在一個暖和的小辦公室裏。

當我們聊起他四年多之前與得到的合作時,施展依然語氣激動:“一夜之間,幾千萬人認識了我!”

我們也聊起施展這些年出版的三本新書,它們幾乎都在學界引發了爭議。在2020年出版的《破繭》的豆瓣評論區裏,有人質疑,這本書只有18個參考文獻。施展笑了,接着,他舉出了哥白尼的例子。他說他和大觀小組所思考的問題,就像是天文學上的範式革命。“哥白尼的研究也很糙,但有了哥白尼,開普勒的方法才顯示出威力。”

“我的思考很過癮,但做出來的東西很糙,所以有些人是不能接受的。”施展坦誠地說。

大觀小組的學者,很少有在海外讀博的。施展說,這是因爲海外的社科教育,對量化的要求特別高。“海外博士都在炫技!他們的量化技巧比我們好,這我承認。但如果沒有好的定性,就會離真實的問題越來越遠。”

施展堅定地告訴我:“凡是革命的過程中是沒辦法做精細的。沒有完成的時候,只能大刀闊斧地往前走。”

如果說,真問題是關於當今中國的位置的問題,我問施展,那麼什麼是僞問題呢?

“不說了,太得罪了!”

對施展來說,這或許成了一個悖論:當他更多地出現在聚光燈下,就會離學界和他眼中“規範化的研究”更遠。在立場的左右之間,他的著作兩邊不討好。

施展不再從學術界中尋求認可。他的目光在學院之外。他自信地說,最認可《樞紐》這本書的反而有很多是企業家和政界人士。“他們每天都直面真實的世界,直面生死。一個理論到底管不管用,他們有直觀的認識。”

在“得到”上,施展的關注者基本都是訂閱了課程的學習者,他偶爾會在這裏更新自己的生活:練習跑步,或者和家人去冬天的阿那亞。但在公共發言中,他儘量不對時事發表看法。偶爾也有控制不住的時候。比如2021年,他在微信公衆號上針對新疆棉寫了篇文章,說我們對國際秩序的理解不應該只有主權國家的秩序,還應該包括商業秩序。這篇文章引發了軒然大波,許多站在光譜另一邊的人站出來批評施展。後來,施展越來越謹小慎微。他有自己的微博賬號,但在轉發最新的活動安排和大觀的研究之外,幾乎沒有其他發言。他說微博太撕裂了,變成了兩部分人,對其中一部分,是很難去講道理的。

另一個施展無法直接問答的問題是,他究竟在政治光譜的哪一邊?他說,在2018年,這還是一個可以回答的問題,但現在,完全不能提及了。

今年11月,我在北京見到了崇明。他2019年從華東師大調入北大,如今是北大歷史學系的長聘副教授。崇明研究法國政治思想史,出版過一本論文集,叫《啓蒙,革命與自由》。在這本書裏,崇明提出了一個觀點:不是啓蒙思想引發了法國大革命,而是人們在革命的過程中發現了啓蒙思想。

崇明在2013年參加過一次大觀的學術討論,是在浙江安吉,主題是“自由帝國”。那個時候,思想界的氣氛比現在熱絡得多。

在中國,思想界的潮流幾乎每十年都會發生更迭。80年代,啓蒙是毫無疑問的主旋律。到了90年代,自由主義和新左派的論爭浮出水面。再到大觀小組第一次討論時的2009年,重要的問題是中國和世界的關係。

而到了今天,人們似乎已經很難總結出,最近十年裏中國知識界的主旋律是什麼。一切都原子化了。崇明的觀察是,知識分子都在“各玩各的”,很少再有觀點的交鋒了。取而代之的是商業化的活動,是知識付費的潮流,而後者的命運在如今的經濟環境下,也要打上一個大大的問號了。

“思想界現在一片沉悶。”崇明重重地嘆了口氣。

2013年之前的幾年,崇明還在華東師大任教,那幾年裏,以華東師大政治系爲中心,知識分子之間的交流是活躍的。儘管80年代的啓蒙已經褪色,90年代思想界氛圍的餘暉還在,筆戰、論爭仍時常出現。在上海,知識界、媒體還有書店,都還在固守自己的角色。大觀小組的學者們,也是在這樣的背景下慢慢聚集起來的。

與大觀小組裏其他活躍的學者相比,崇明顯得低調和沉默。在學術的旨趣上,他和大觀的其他人不太一致。但他也相信,如果大觀的學者們能夠一直推出新的公共議題,即使無法產生學術上的突破,能夠引起公衆和知識界的關注,就是有意義的。

“他們也希望帶領社會去思考問題,推送社會向某個方向去轉變。他們也想形成中國對世界知識的敘述。”崇明話鋒一轉,提出了他的困惑:愛道思的做法,是否意味着,學術是在爲公共性、商業性的事情服務呢?

2022年初,我曾把這個問題拋給愛道思的CEO。她回答,愛道思需要先把商業模式做得足夠成熟,才能讓學者們不被商業所裹挾。

CEO明白,人文社科的研究,難免會涉及到一些敏感的領域和話題。但她已經想明白了,對於一些熱點,學者們不能“貿然去發聲”。“我們研究的是非常底層的問題,其實無關乎說,一定要去討論一些敏感話題,一定要通過討論敏感話題來表達自己。”她對我說。

她還說,愛道思要做的,其實是把解構宏大問題的方法向大衆普及。她又一次提及了《百科全書》。這本書後來成爲了啓蒙運動的文字載體。CEO還有一個野心,是把大觀學者們的著作做成當代的《百科全書》。“但我們最重要的使命是要存在。”她說。

首先要活下去。在愛道思內部,這是一個一致的、強烈的認知。