日本流行音樂通常被稱爲J-POP, 事實上,J-POP的“J”不一定指作爲國家的日本,而是指與當代日本生活方式和文化相關的概念。這種生活方式(或對這種生活方式的渴望)並不侷限於日本的地理邊界。前綴“J-”說明瞭一種新的國家和跨國日本人身份的構建,建立在人類、人和技術、人和空間的互動思想之上。巖部徹提出了“無氣味文化”的概念,沒有“文化氣味”的產品並不會特別帶有強烈的原產國內涵,而是通過全球化的方式與當地習俗“融合”,它們是最成功的跨國文化商品之一,J-POP就是其中的佼佼者。同時,通過使用英語J-POP,現代日本流行文化的推廣者利用某種自覺意識,這種自覺意識源於日本的全球地位,通過一種在日本國內被創造和應用的國際凝視,建立起日本人心目中的全球想象。本文嘗試對J-POP這一特殊的全球化產品的歷史進行回顧。

一、早期的日本傳統音樂

J-POP的歷史可以追溯到日本傳統歌曲,中村とうよう認爲,ソーラン節是最具代表的日本民間傳統歌曲,這種類型由北方地區漁民在工作時自發演唱的旋律和歌詞組成。然而,在日本,描述“民間”音樂最常用的術語是民謠。大約從19世紀90年代,就有文獻記載民謠一詞,通常由人聲和器樂伴奏組成;民謠是“工作歌曲,遊戲歌曲,[和]情歌”,日常生活的主題。民謠與前現代江戶時期(1600–1867)的城市音樂形成了鮮明的對比,這種城市音樂被稱爲俗謠,經過都市街頭流浪歌手改編,藝妓可能會把民謠改編成自己的表演風格。前現代城市中心的俗謠音樂與其“粗俗”的形象作鬥爭,並從鄉村民謠借鑑了傳統和合法的形象。後來,爲了保存正在消失的話語,學者們將民謠歌曲轉錄爲一種土著音樂“傳統”。民謠作爲一種流派,是爲了回應日本音樂家和音樂歷史學家面對西方音樂術語而創建的;因此,音樂家和音樂歷史學家故意以模棱兩可的方式使用這個詞,允許各種音樂歸入其標題之下。

明治維新(1868年)取消國際旅行禁令後,政府希望讓新的城市文化合法化,並嘗試借用其他地區的圖像來平衡其負面的城市形象,其目標對象不僅僅是日本人,也包括新來的外國觀察者。一個日益關注大衆媒體的社會史音樂家可能從外圍鄉村借用傳統,並使其成爲自己音樂傳統的一部分。戰前的日本城市流行音樂形成了一個移動的目標,一種對標籤的“傳統”搜索:它需要先定義自己,以確保其生存;它同時面對着與進口西方音樂的競爭,並且需要在專業音樂界保持質量和文化價值。正是在明治時期,日本學者開始出版日本流行音樂史,他們開始使用新的術語來描述這些發展。大衆音樂用於描述“大衆”的音樂,尤其在20世紀20年代,它通過將前綴“大衆”附加到任何文化形式,來描述通過商業媒體傳播的公共或“大衆”文化新概念。流行歌用於描述德川或江戶時期商業創作的音樂,流行歌因此成爲明治時期“現代”翻譯的術語。此外,軍歌也是明治時代非常重要的歌曲類型,這些歌曲融合了日本和西方音樂風格以及西方樂器(主要以銅管進行曲的形式),直到二次世界大戰後才被禁止,但依舊存在於當代日本音樂中。

從20世紀20年代中期開始,“流行歌”一詞不再被大量使用,取而代之的是可以與“主流流行音樂”可以互換的“歌謠曲”一詞。20世紀20年代末,日本放送協會(NHK)在電臺上使用了這個詞,並沿用至今。雖然歌謠曲成爲描述戰後日本流行音樂的通用術語,但仍有其他術語用於區分日本流行音樂與外國流行音樂,即邦樂和洋樂,前者在某些情況下用於描述傳統或“古典”日本音樂,也更廣泛地用於描述在日本生產和發行的任何音樂。西方流行音樂壓倒性的全球影響力使非西方音樂變得不那麼獨特,甚至歌曲內容的差異都變得不那麼有意義。在這種情況下,當代的邦樂只是“模仿西方聲音,很少轉換”。真正區分邦樂和洋樂的是歌曲的國籍、歌手的國籍和歌詞的語言。在當代流行音樂領域繪製流派圖時,背景而非音樂內容成爲決定性的問題。

總的來說,戰前的流行音樂投射出一種新的“現代性”,這種現代性總是與城市聯繫在一起。現代性在歌詞中時而被讚揚,時而被貶低,既吸引了被疏遠的移民,也吸引了心懷不滿的城市本地人。在這個時候,我們看到了所謂的“民族”流行音樂的轉變。在戰前和戰時蓬勃發展的流派是爵士樂和藍調,以及小規模的流行歌曲和“日式旋律”。在戰時的40年代,爵士樂和藍調被當局禁止,甚至“悲傷”的歌曲也被壓制,以防止公衆變得過於憂鬱。

在戰前,想將一首熱門歌曲與一位歌手的面孔或音樂風格聯繫起來是極爲困難的。歌曲可以由任何人,在任何特定時間在舞臺上表演;正因爲如此,歌曲本身才是明星,而不是表演者。隨着製作人成爲焦點,從歌曲到表演者的轉變預示着本世紀後期的進一步轉變。這些變化主要是通過媒體的影響力和力量促成的,媒體使戰後的歌曲能夠被更大的人羣消費:通過錄音、廣播和電視,這些都比音樂會舞臺影響更深遠。

二、戰後初期到50年代的日本音樂發展

2.1 戰後的開端

二戰結束後,聯合國駐日盟軍總司令部(GHQ)和麥克阿瑟對日本的改革廢除了禁止音樂的條例。在佔領的最初幾年,從西方引進的音樂,以及西方風格的日本音樂在20世紀50年代和60年代佔主導地位。這些音樂被認爲具有新時代所需的品質:有希望的、明亮和“現代”的。最早的大熱曲和戰時體驗密切相關:戰爭期間日本民衆的被上級壓迫、經歷了官員的虛僞、糧食和物資不足、治安惡化的體驗,促使他們渴望戰後的革新,批判政府的情緒以“真正的愛國”表現出來,將戰後民主化和愛國結合。保持日本傳統的同時,大規模接受西方的知識,最終暗合戰後初期民主主義者提倡的“我們日本人並沒有完全發揮出潛力”。因此,戰後初期音樂家採用戰前日本的風格,但是用美國的方法制作。

戰後的第一首熱門歌曲是1946年1月由並木路子演唱的《リンゴの唄》,她的母親在東京空襲中喪生。她自己的左眼也受到了損傷,導致永久殘疾。此外,她的二哥和父親也在戰爭中喪生,她的初戀情人在學生派遣的神風特攻隊中陣亡,這使得並木路子對戰爭的殘酷有直接的體驗,激發了她對戰後光明未來的渴望。歌曲中,漂亮女孩將感情託付給紅蘋果的歌詞,與戰爭結束後被燒燬的風景和擺脫戰時壓力的自由感極其相配,歌詞明亮,讓人耳目一新。這首歌也被稱爲“標準BGM”,當電視節目和其他素材鏡頭顯示戰爭結束後被燒燬的廢墟、黑市、購物列車(買い出し列車)航拍鏡頭時,幾乎總是被用作BGM。這首歌也成爲戰後日本重建的象徵。

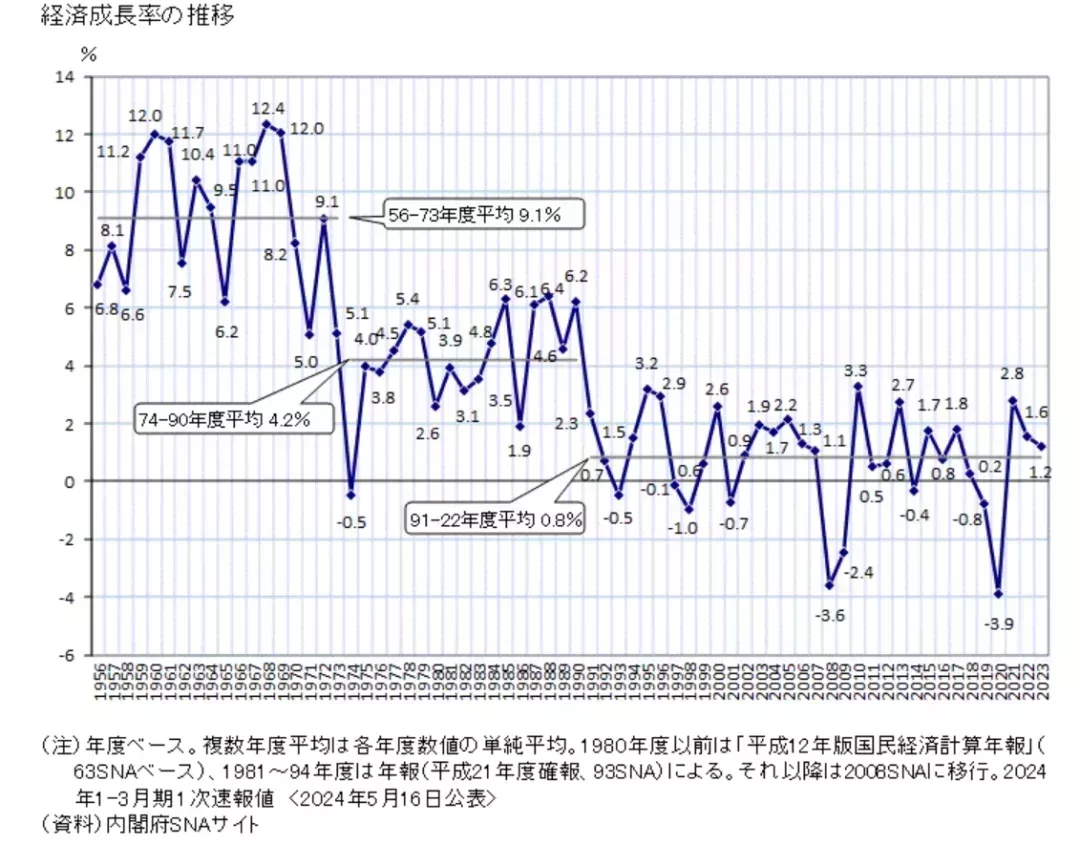

2.2 經濟重建時期的音樂

50年代日本從戰爭中恢復,尤其是1950年朝鮮戰爭的爆發,日本通過朝鮮戰爭的“特需”經濟景氣得以恢復,擺脫了40年代後期因爲抑制通貨膨脹所採取通貨緊縮對就業、福利的摧毀以及大規模經濟蕭條。1955年自民黨成立後,隨着自民黨變爲穩定長期執政黨,實現了與“適度規模”的在野黨勢力相抗衡的“五五年體制”,日本轉入穩定的以戰後成果爲基礎的政治格局;與之並行的是戰後思想的裹足不前。戰敗後歷經十餘年,戰敗時三十歲左右的戰後思想家們大多業已年逾四十,支撐他們的戰爭記憶也逐漸淡化,享受戰後成果逐漸取代了進取性批判反思。美國士兵帶來了爵士樂、布吉舞、鄉村和西方唱片成爲日本人享受的內容;很快,日本音樂家開始在軍事基地附近的夜總會模仿這些風格。日本人對美軍基地的態度是矛盾的,一方面日本人可能不喜歡那些爲了謀生而接近美國的人,這容易讓人想到被佔領的恥辱,另一方面,戰後日本人人相當憧憬美國人富足的生活,如石原裕次郎、美空雲雀(美空ひばり)等人主演的電影經常展現美國化的日本人對於美國人的反抗,這恰恰反映出這種矛盾的心理。

戰爭時期音樂禁令的解除,讓戰前本就蓬勃發展的爵士樂獲得進一步發展。佔領時期的美國爵士樂被認爲是一種主流流派,它從佔領軍基地蔓延到城市地區。爵士樂在20世紀60年代和70年代初仍然是主要的流派。這一時期誕生了爵士咖啡館,在這些咖啡館裏,顧客可能會在一杯咖啡前坐上幾個小時,而咖啡館老闆則擔任DJ,通常會演奏美國爵士樂。該場所和形式就是今天“livehouse”的前身。

在20世紀50年代,Rockability取代了布吉舞成爲最時尚的流派,這是起源於鄉村音樂的一種音樂。鄉村和西部音樂也是源自美國軍事基地的流行音樂流派,與美國白人民間音樂息息相關。鄉村和西部音樂經常使用諸如對城市方式幻滅的孤獨鄉村男孩等形象,儘管日本與美國文化之間存在預期的文化距離,但這對日本城市移民非常有吸引力。一方面,戰後建設時期大量的農民進入城市,但是城市並不一定比農村更好,空襲導致城市的住宅基本被燒燬,衣服和糧食嚴重不足。當日本逐漸走出戰後貧困,進城農民感受到波德萊爾口中的城市的醜惡。另一方面,戰爭時期大量城市居民被疏散到農村,關於有限的糧食的分配,疏散者同當地人也爆發過爭吵,而手中握有糧食的當地農民佔有優勢。當時貧富差距較大,都市中產階級本就容易成爲貧農忌妒和憎惡的對象。從戰時到戰後,帶着僅有的一點家產和衣服,來到農村買糧食的城裏人,也對那些狠狠殺價、便宜買進自己家產的農民十分反感。“疏散”這一所謂的人口移動使得城市與農村的對立表面化,戰時城鄉矛盾延續到戰後,不僅成爲戰後思想的源泉,也讓農村移民感受到城市的敵視。

Rockability備受歡迎的另一個因素是“年輕人”的誕生(“若者”の誕生)。從明治到50年代前期,“年輕人”還沒有建立起主流文化之外的邊緣社會存在的身份。從生物學意義上來說,年輕人只是尚未完全長大的半人,他們被期望儘快進入社會併成名,完全融入社會,以更“純粹的方式”追求理想。然而,到了50年代後半,“年輕人”的社會存在被認爲是一種不同於“成年人”、反抗“秩序”的獨特性身體。在音樂領域,與此相對應的現象是,以貓王普雷斯利(Elvis Aaron Presley)熱潮爲起點的搖滾樂的狂熱。許多人翻唱普雷斯利,但最著名的之一是平尾昌晃在1958年演唱的《かんごくロック》。Rockabilly使用了搖滾傳統中的電吉他,而不是與鄉村和西方相關的原聲吉他。20世紀60年代初,Rockability、鄉村和西方風格的日本流行音樂的受歡迎程度有所下降,它們隨着披頭士(the Beatles)風格的搖滾樂席捲全國逐漸脫離主流。

2.3 美空雲雀和戰後初期的日本娛樂圈結構

日本戰後初期最偉大的本土女歌手是美空雲雀,她是日本傳統音樂的代表人物,偉大的作曲家、被尊稱爲“歌謡曲の父”、創作了“古賀メロディー”的古賀政男發掘了前者,並且讓她大獲成功。但是美空雲雀也嘗試過其他各類洋樂風格,例如爵士樂和鄉村音樂,但是她對各類音樂的表演都展現出自己的理解,而不是簡單地模仿。她能夠以自然的方式完成演唱,完全沒有刻意表演的印象。她的標誌之一是在歌曲結束時哭泣,這種做法不僅在早期的歌謠曲和演歌經常出現,並且在後來的80年代爲偶像歌手的表演樹立了感傷主義的標準。在美空雲雀之後,流行音樂中的情感表達成爲音樂才能的重要組成部分。眼淚是真實情感的證明,被認爲與音樂天賦不相上下,甚至高人一等。美空雲雀不僅有出類拔萃的表演感染力,她的唱功更是頂尖,對於各類歌曲演唱都遊刃有餘,這正是她的感染力的基礎之一。

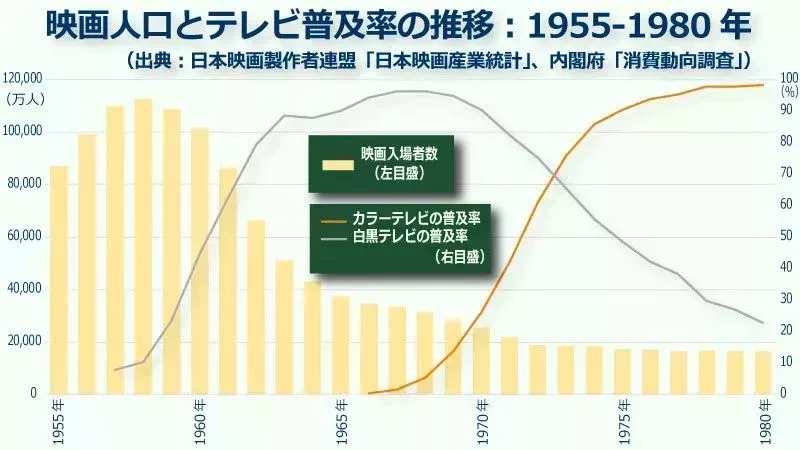

美空雲雀和並木路子在戰後初期都是電影事業和演唱雙修,這是戰後很多歌手的個人道路。這些歌手兼演員隸屬於電影公司,出演了本公司製作、發行的電影。電影公司各自發掘、培養了招牌演員。在上個世紀50年代,日本人主要的娛樂方式是看電影,電視普及率還是相當低。1957年,黑白電視普及率纔到7.8%;而1958年電影的入場人數達到了約11.27億人次的頂峯。

上述藝能人的成功離不開同一時期個人歌曲(持ち歌)體系的建立,個人歌曲將歌曲與個人歌手緊密聯繫在一起,標誌着現代明星體系的開始。音樂製作公司擴大了他們對創作過程的影響力:他們監督作曲、錄音、推廣以及管理藝術家的職業生涯。這種集中控制使歌曲(和詞曲作者)很容易與某些表演者、唱片公司甚至媒體(如在某些電視頻道露面)建立密切聯繫。當音樂消費的主要對象變成唱片(唱片封面上有歌手的照片)而不是樂譜(作曲家和作詞人在表演者的名字上方)時,音樂電視節目的後期發展鞏固並加強了歌曲與歌手形象之間的聯繫。這爲現代藝能公司出現奠定了基礎。

三、20世紀60年代的日本流行音樂:從流行歌到民謠運動

3.1 歌謠曲的發展:和制流行歌的火爆

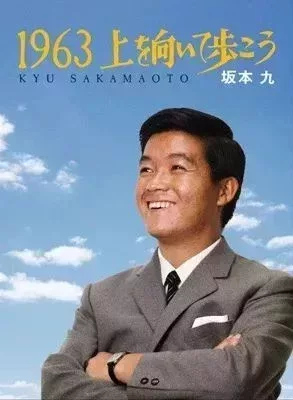

20世紀60年代初,一種更成熟的日本流行音樂出現了:它不僅僅是一種封面,而是一種傷感而有趣的流行音樂流派,將美國風格與日本情感融合在一起。和制流行歌(和製ポップス)憑藉最新的聽音樂形式和電視的普及在日本各地傳播開來。以坂本九爲代表的日本歌手不僅讓和制流行歌在日本暢銷,還將其在海外發揚光大。它在全球的成功往往被歸功於其“歌謠曲式”的旋律結構,在日本觀衆中聽起來像“西方”音樂;然而,由於部分依賴於五聲音階,它對西方聽衆來說反而是一種異國情調。與此同時,其主要結構也沒有遠離美國聽衆的偏好範圍。

坂本九等歌手的成功也離不開當時逐漸普及的電視宣傳,他們經常參加各類音樂節目。這些節目以音樂、舞蹈和喜劇爲特色,使日本公衆對音樂天才有了多樣化的印象。值得注意的是,和制流行藝術家吸引了越來越多的日本人口,城市白領及其家庭成爲與音樂相關的家用電子產品的狂熱消費者。在這一時期,“美國性”依然圍繞在日本社會文化之上,歌手的影響力很大程度上也和美國的“附加值”有關。

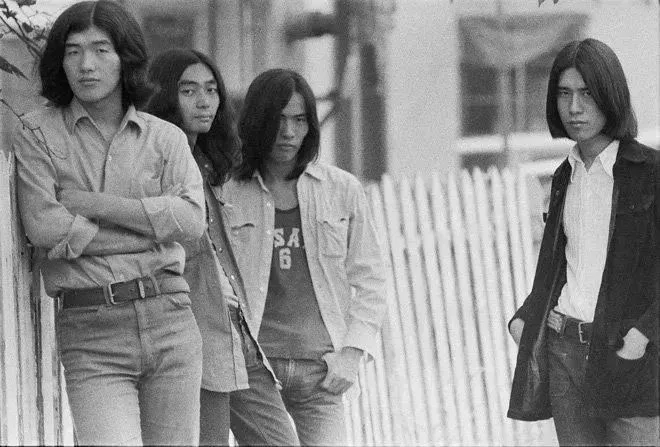

3.2 電吉他和搖滾:電子熱潮和Group Sounds

60年代日本流行音樂種類比50年代更爲豐富。除了傳統爵士樂伴奏,電吉他也得到更大範圍的運用。The Ventures在1960年的成功刺激了大批日本電子音樂樂隊的誕生,電子音樂經歷了前所未有的繁榮。1966年披頭士在武道館的演出進一步激發了日本本土音樂家的熱情,許多日本樂隊開始模仿披頭士的風格,並創造出電音。電音熱潮繼50年代後期年輕人的誕生後,再次以更爲尖銳的方式強化了“懂電吉他的年輕人/不懂的大人”——這種年輕人與大人之間的差異。

此類樂隊通常由兩把或多把電吉他、一把電貝斯、一個電風琴和鼓組成。這些樂隊主要表演樂器,但也在電視上爲獨唱歌手伴奏。這一熱潮被稱爲“電子熱潮”。不過,與後來的GS熱潮相比,在這個時期,音樂人和聽衆之間尚未建立起“相互滲透”的感受性和體驗共享。這時,人們只是把這些看起來如UFO一樣的未知音色的樂器,作爲年輕人的“酷”的象徵,充其量也只是將其作爲一種簡單的戀愛交流工具而已。

席捲而來的電子熱潮,很快迎來消亡。消亡的主要原因之一是由於人們越來越擔心青少年犯罪,對青少年音樂活動的限制越來越嚴格;另一個原因可能與人們的音樂品味從偏好器樂,轉向以聲樂爲中心的音樂有關,那些在電氣繁榮中“倖存”下來的人士建立了一種新的流派,即Group Sounds,有時縮寫爲“GS”;基本上,這是一個電器組合加上一個主唱(如澤田研二)。大多數GS樂隊都聘請了唱片公司的專業作曲家爲他們創作熱門歌曲,這在當時幾乎是所有流行藝術家和團體的標準做法。

和之前的電子熱潮相比,GS新增了“相互滲透”的元素:“只有我們才能真正理解他們”。演奏者和聽衆都是年輕人,但兩者之間形成了一種非對稱的交流模式,聽衆與演奏者產生了“相互滲透”。這背後的原因在於,即便同樣是年輕人,只要年齡相差一兩歲,他們欣賞的音樂也會大不相同。這種獨特的個人理解爲GS的聽衆帶來了獨特的享受方式,聽衆們通過將自己所處的位置投射到(音樂家)他們的位置上,來激勵自己。這種聽衆的自我投射,使GS的表演被接受爲音樂家的“自我表達”。對於GS的聽衆來說,表演者在主觀上設定和GS的共同處境,使得GS演唱是在代表“我們”來表達自己。

3.3 反商業性的烏託邦:民謠運動

20世紀60年代日本的民謠音樂反映了美國的發展,繼承了瓊·貝茲、彼得·保羅和瑪麗以及鮑勃·迪倫的傳統。宮臺真司指出,當時完全用英語模仿美國民謠的日本民謠運動,體現了“都市的/鄉下的”與“美國式/日本式”兩種差異之間的重疊。當時的美國民謠在激發對美國城市的嚮往方面,發揮了與美國創造的電視劇相同的功能。然而,當民謠開始作爲商品流通,脫離了學生之手,民謠與“都市性”的聯繫迅速減弱。民謠十字軍(ザ・フォーク・クルセダーズ The Folk Crusaders)是60年代從業餘樂隊出道的民謠樂隊的代表,他們憑藉着在廣播中頻繁播放的樂隊單曲得到音樂公司的賞識,本來已經解散的樂隊於1967年成功出道,1968年按照約定解散。民謠十字軍擺脫了“都市性”這一屬性,轉而以地下音樂爲賣點,在地下的單曲被稱爲日本最初的地下音樂唱片,“地下音樂熱潮”開始湧起。從民謠十字軍以後,民謠開始掌握“反商業主義(=民謠)/商業主義(=歌謠曲)”這樣的標籤。民謠十字軍還促進了關西民謠的發展。

地下音樂時期的民謠歌手演奏的不是“狂野”的電吉他,而是價格較低的原聲吉他,因此業餘愛好者能夠以最低的投資參與這場運動。民謠音樂代表了流行音樂的一個新的定義時代:這是人們參與“做”的音樂,而不僅僅是“聽”的音樂,這對未來幾十年觀衆看待他們與流行音樂關係的方式產生了巨大影響。換句話說,流行音樂成了業餘愛好者可以通過生產而不僅僅是消費來參與的休閒活動。

60年代後期,民謠音樂的影響力在日本左翼運動中達到了高峯,以關西的岡林信康、高田渡、高石友也(高石ともや)爲代表的民謠歌手們唱出了年輕人對社會經濟平等的幻滅。民謠變得更加以“抗議”爲導向,從中誕生了最早的獨立歌手。民謠歌手推崇“只有這個人能理解我們”,歌手和聽衆團體(而非“我”與歌手)形成滲透和呼應關係。

60年代末被稱爲“政治季節”(政治の季節),1960年日本爆發了激烈的安保鬥爭,1968年日本受到同期中國的影響爆發了激烈的全共鬥,1970年又爆發安保鬥爭,各類新左翼對當局的抗爭促進了民謠在日本的擴展。

但民謠的成功,同樣埋下了它滅亡的種子。民謠的公衆吸引力的一部分是它對當代日本嚴重問題,以及針對問題的社會和政治解決方案的真正關注。然而,隨着商業上的成功,這種“真實”的聯繫被削弱了,尤其是一系列因素破壞了作爲非商業和批判性的民謠的發展:全共鬥運動潰滅了;1960年改訂的(需要國會批准的)《日美安全保障條約》在1970年自動延期,根本無須國會的討論和表決,安保運動的目標已無法實現;70年代的日本社會黨和共產黨也與60年代的不同,它們已經無意認真進行安保鬥爭;60年代的高速經濟增長使國民得到滿足,對於學生的革命夢想已失去了興趣;機動隊的警備壁壘森嚴,牢牢地壓制住新左翼各派。在這個基礎上,批判性民謠音樂向着商業化的方向轉變。

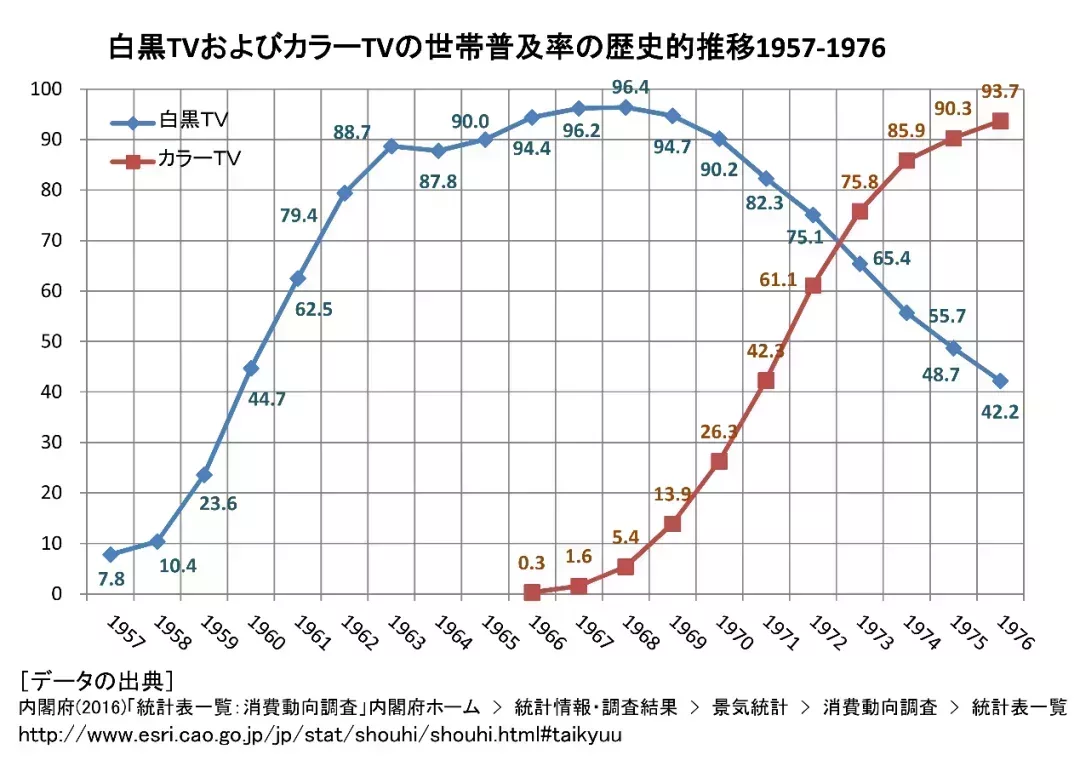

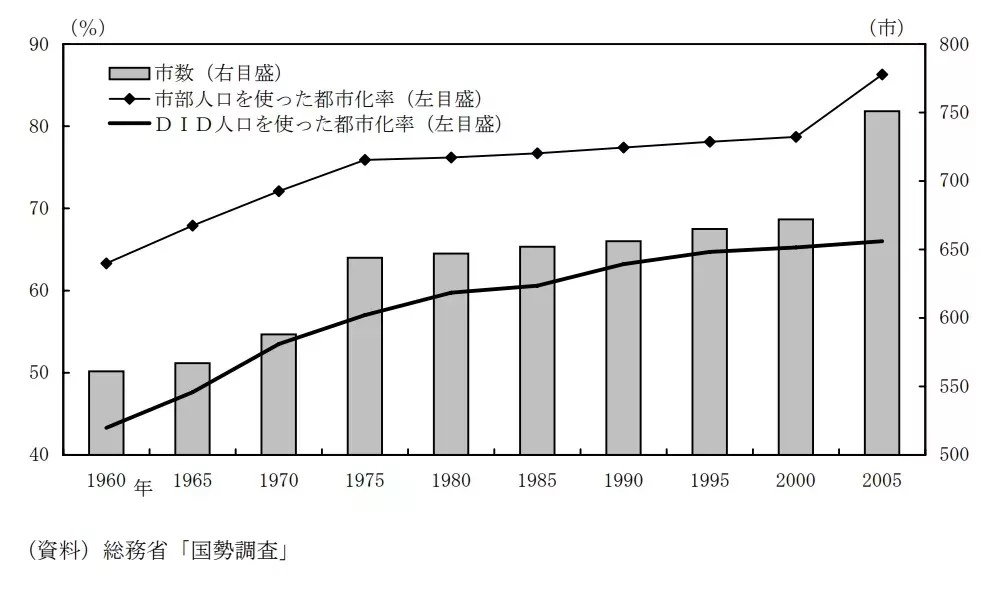

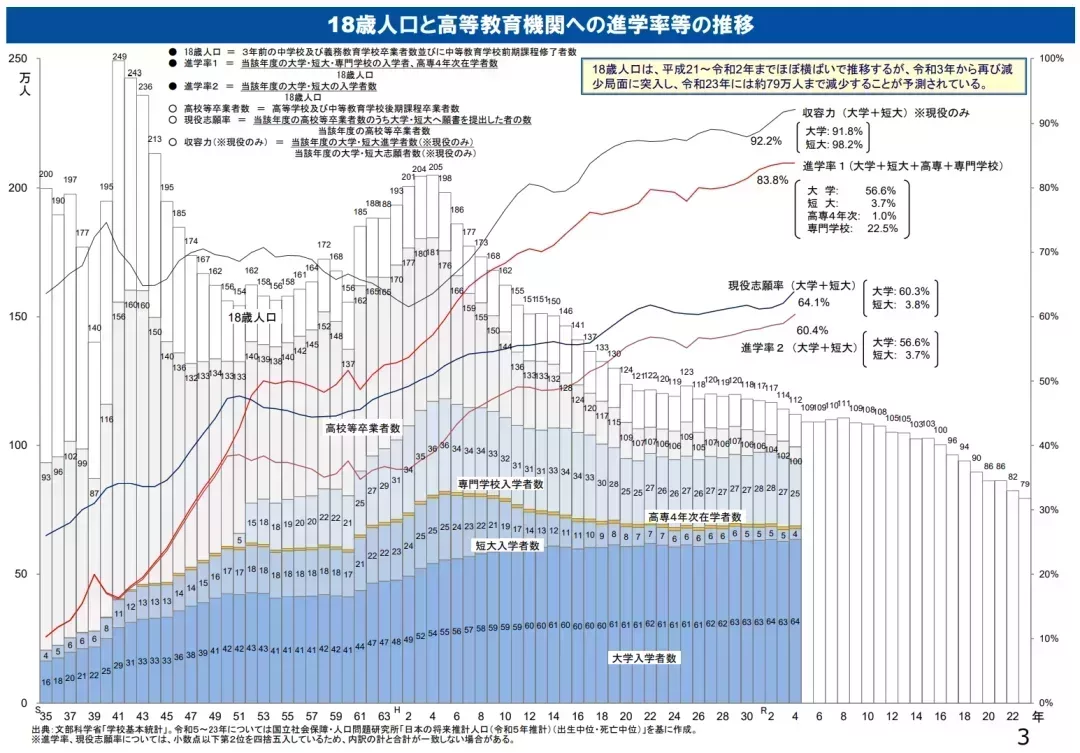

但民謠音樂依舊對日本音樂產生了深遠的影響:在民謠音樂繁榮時期,流行音樂產業的權力關係開始被重新定位;這些音樂在20世紀70年代被完全融入主流流行音樂。部分GS表演者和民謠歌手開始創作自己的音樂。民謠歌手最早就是以自力更生的業餘表演者的身份面向公衆展示,而不是精心培養的“專業人士”。表演者和製作人之間關係的質變將在20世紀70年代的新音樂中繼續實現。60年代的電視擴張也促進了這一轉變,1963年黑白電視機普及率達到了88.7%。1959年4月皇太子成婚遊行的轉播和1964年東京奧運會成爲了日本電視普及的契機,加之戰後日本經濟的飛速增長,從60年代後半期開始,彩色電視的更換也急劇發展,在70年代電視普及基本上完成,觀衆可以在電視上觀看各類綜藝、CM廣告等,這爲70年代的新音樂運動(ニューミュージック)和偶像的發展奠定基礎。

3.4 如何捍衛傳統音樂?:演歌的誕生

在20世紀60年代中期之前,所有“流行”音樂都被稱爲歌謠曲。然而,這種包含了從美式流行音樂到搖滾樂和民謠音樂的大帳篷音樂類型,以及日益多樣化的音樂,導致這個詞的原本含義被淡化。那些對新的文化趨勢感到不安的表演者和觀衆,需要一個新的準則來表達他們在音樂場景中的身份,從而創造了“演歌”一詞。在歌謠曲和演歌分裂後,出衆的聲樂技巧和音樂才能開始與演歌藝術家聯繫在一起。

“演歌”一詞在20世紀60年代後半葉被逐漸使用,它不是一種“新”風格;藝術家有意識地創作“流派化”的演歌 ,並將其稱爲“發明的傳統”,“行業決定的文化產品”。這種音樂的創作是爲了聽起來“古老”,依靠戰前對流行歌的想象來啓發其創作和表演。因此,演歌的出現是對日本流行音樂的反應,或許也是對西方在流行文化中更廣泛存在的反應。然而,演歌在一定程度上依賴於西方音樂背景。儘管演歌樂器經常使用日本音階,但它主要由小提琴、電吉他、貝斯、鼓和絃樂組成。演歌通常是緩慢到中等的節奏,以柔和的節奏使用小調,並使用傳統的日本聲樂技術,如小節こぶし。在抒情方面,演歌最直接地表達了特定文化的理想,如家鄉、國籍和道德。傷感、失戀和飲酒是流行的主題。演歌歌手唱出了一種理想化的日本鄉村生活,這種生活一直在等待着他們。現在久負盛名的演歌歌手,如都春美(都はるみ)、石川小百合(石川さゆり)、森進一和北島三郎,都有着漫長而受人尊敬的職業生涯。部分原因是他們有着穩定的粉絲基礎,也在於他們在文化和心理上都能被廣泛視作爲日本傳統文化的代表。這種文化傳統主要由男性產生,但由男性和女性同時表演。

四、20世紀70年代的日本流行音樂:新式媒體之下的新音樂和偶像

4.1 日本搖滾的誕生:Happy End和新音樂運動

20世紀70年代出現的樂隊被稱爲“新搖滾”運動。如果GS代表了“商業主義”,那麼新搖滾歌手就追求“真實性”。新搖滾歌手通常分爲兩類:用英語演唱的,追求完全文化真實性的(如內田裕也);以及用日語演唱的,一般可以追溯到偉大的Happy End樂隊。他們代表了西方搖滾與日本情感及文化象徵的複雜融合。佐佐木敦注意到,在Happy End使用日語唱搖滾之後,美國、日本以及音樂三者之間的關係發生結構性的轉變。“美國”與“日本”最初只是地理上的名詞,彼此之間沒有音樂上的聯繫,是搖滾樂這種特定的信息模式,決定了地球上不同文化、區域和語言之間的相位,也改變了人們過去已經作爲常識所接受的這一切。

但是,一般民衆對日語搖滾的接受,還要等到1977年以原田真二、世良正則和Char爲代表的“搖滾御三家”,乃至1978年出道的南天羣星等樂隊爆紅。

Happy End樂隊活動時間雖然很短,但是其成員細野晴臣認爲,Happy End的解散標誌着“新音樂”的開始,這不僅僅是關於風格,更是製作過程的變化。在Happy End解散後,四位音樂家各自發展了自己的獨立風格,從而在20世紀70年代創造了一種複雜的流行流派新音樂。這一流派打破了傳統音樂行業對作曲家、作詞人、編曲人、音響工程師和歌手職責的分離,因爲音樂家可以承擔所有這些角色。

從Happy End的內容來說,作爲全共鬥一代,“作爲六十年代主基調的‘政治‘運動’等‘反抗’立場,在他們的音樂作品中幾乎完全消失”。松本隆創作的歌詞也沒有“任何對特定社羣或共同體的歸屬感,任何生活的實感,或是任何存在上或觀念上的痛苦與絕望”,有的只是“幾乎沒有任何積極意味的空曠的‘風景’”。這是時代變化的標誌,標誌着共同建立美好社會的理想的消失,日本人停下了追尋烏託邦的腳步。

4.2 繼承和發展:新音樂運動和民謠運動

民謠運動在70年代的商業化,除了政治季節的結束,也包括外部因素。在同期的美國,反文化運動的失敗伴隨着對“都市性”的失望,民謠從“都市性”變質爲“鄉村發現”的音樂,以詹姆斯·泰勒和卡羅爾·金爲代表的“唱作人”熱潮興起。在日本,1970年創刊的時尚雜誌《an-an》引領了“鄉村熱潮”(カントリーブーム)和“手工藝熱潮”(手作りブーム),並連接到了JR的“發現!日本”(ディスカバ!ジャパン)活動,該活動旨在吸引新幹線的乘客。這些國內外的動向相互共振,使民謠的“反商業主義/商業主義”標籤變異爲“手工製作(=民謠)/非手工製作(=流行歌曲)”的標籤。1972年吉田拓郎的熱門歌曲中確立了這個標籤,此後,“手工製作”的民謠開始被“商業化”銷售。對於聽衆說,民謠歌手變爲走向“商業化”的民謠歌手/詞曲作者,爲更多的觀衆推廣他們通常柔和的原聲聲音。

然而,商業化的民謠很快就陷入固化,民謠中“自編自演”的泛濫,此類無病呻吟的“四疊半”民謠(四畳半フォーク,松任谷由實發明的詞彙)和“誰都沒我苦,我比Blus(藍調)還苦”的“自虐歌謠曲”很難獲得新興階級的青睞。於是,引入了“好的自編自演/壞的自編自演”這一區分的新音樂登堂入室。

相比於民謠保留的“鄉村性”和內向性,新音樂引入了中上層階級的市郊心態,加上唱響消費社會讚歌的都市女聲,迎合了經濟發展、都市中產階級擴大帶來的中產階級意識,完全瓦解60年代的政治意識。傳統歌謠曲最大的問題是歌曲太過於保守,而民謠又太過苦悶,新音樂歌手的歌詞和旋律中,很少出現民謠中常見的日式滄桑感,又與搖滾和歌謠曲有所區別,因此自成一派。

新音樂運動沒有單一的音樂風格,但它對旋律和“內省”歌詞的關注是其成功的關鍵。新音樂作爲受年輕一代歡迎的新日語流行歌曲,更注重旋律和節奏,而不強調歌詞內容的傳達。在聲音風格上,新音樂是日本流行音樂追隨西方流行音樂的一個重要過程。這些音樂作品學習並吸收來自歐美最新流行音樂的元素,被認爲是以呼應年輕人感性爲目標的“新音樂”。男性和女性聽衆都可以認同新的音樂明星,並對歌手的信息進行自己的解讀。

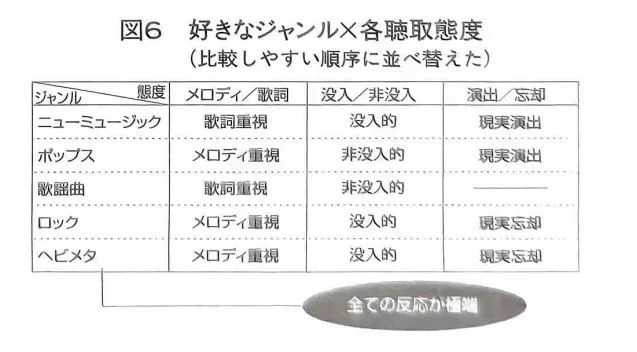

其中,對傳統男權社會日本進行“解構”是新音樂一大特點,尤其是松任谷由實、大貫妙子、五輪真弓等不同於過去歌謠曲女歌手的新音樂女歌手。新音樂女歌手的歌曲倡導男女平等地對談,例如松任谷由實的歌詞中的女人不再被男人耍得團團轉,也不再爲男人無私奉獻,而是具有一種獨立女性的淡漠視線;五輪真弓發行了單曲《煙草のけむり》中,男女之間展現的是平等且一對一的關係,這是以往日本流行歌曲中所未見的世界。對所有女孩來說,她們的歌詞是“這就是我!”的體現,將被完全遺忘的“我”從刻板設計的四疊半民謠中拯救出來。新音樂歌手成功地呈現了“只有這個人才能理解的(我)”的“相互滲透”形式,這種“相互滲透”充滿了默契和親近的感覺。下圖是宮臺真司調查的新音樂、流行、歌謠曲、搖滾和重金屬愛好者聆聽歌曲的偏好,可見新音樂很容易讓人投入並感受現實,這也爲它們戰勝歌謠曲打下良好的基礎。

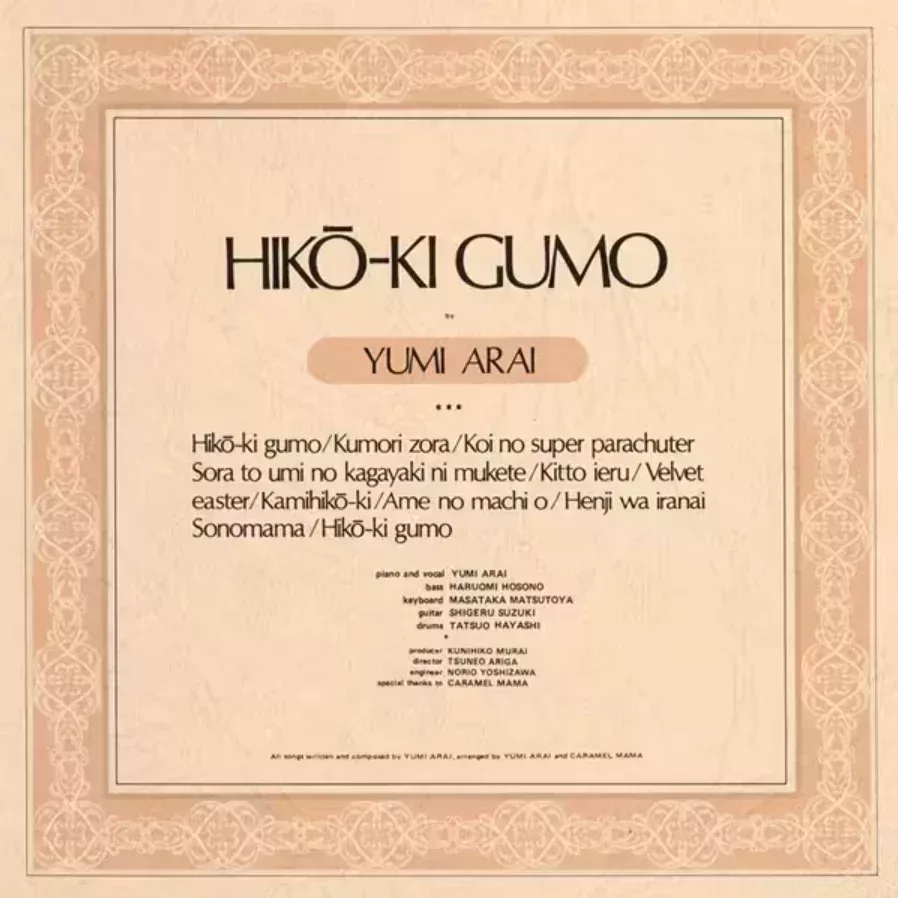

新音樂的另一大特點是歌曲帶有淡淡的哀愁感,或者浮游感。這讓日本新音樂作曲家喜歡變換着使用王道進行等幾類和絃進行表明“城市的哀愁感”。例如はちみつぱい的歌曲《塀の上で》,以緩慢的華爾茲(三拍子)節奏歌唱。這種出身於羽田的演唱者鈴木敬一特有的哀愁心境通過旋律傳達出來,讓人忍不住跟着哼唱。松任谷由實的名曲《ひこうき雲》更是使用鋼琴作曲演唱、用來紀念早逝的同學,全曲朦朧着淡淡的哀傷,這首歌經常被認爲是日本新音樂的重要標誌。她的另一部名曲《卒業寫真》則是使用王道進行的經典名作。

新音樂運動繼承了民謠運動重塑音樂產業權力關係的任務。到1975年,“新音樂”這個詞被用來描述從民謠到流行音樂再到搖滾樂的各種歌曲;他們唯一的共同點是對音樂和音樂家之間的互動有了新的感受。他們創作了自己的歌曲,並以真實易懂的方式呈現音樂。新音樂,雖然敏感而真實,但仍然是商業性的。

從新音樂時代以來,與一次性商業單曲相比,日本唱片業的音樂才華表現在強勁的專輯銷量上。1971年井上陽水的專輯《氷の世界》成爲日本第一張百萬專輯,從這之後,日本專輯銷售量逐漸增長,到1992年CHAGE AND ASKA的專輯《TREE》成爲第一張銷量突破200萬的專輯,1995年Dreams Come True的專輯《The Swing Star》成爲第一張300萬專輯,Globe1996年專輯《globe》成爲第一張400萬專輯,B’z的精選專輯《B’z the Best Pleasure》是一張500萬專輯,1999年宇多田光的《First Love》是第一張700萬專輯,代表着日本音樂銷售量的巔峯。

專輯也經常被認爲比單曲更爲“本質”的存在,代表演唱者作品的精華甚至“思想”,例如Mr.Children的專輯《深海》經常被認爲是商業和質量綜合而言最爲成功的概念專輯。新音樂歌手的專輯成功,也離不開他們在發行專輯之前先發行單曲試探市場的熱情的行爲,之後發行的原創專輯中會包含兩到三首已經發行的單曲和8首左右的原創歌曲。如此一來,藝人可以根據市場調整專輯的歌曲,粉絲同樣被先發的單曲吸引,更爲期待專輯的到來,實現了良性的互相促進。

4.3 Tie-up是關鍵:新音樂歌手的宣發策略

新音樂歌手都有一個共同的特點:他們憑藉自己的能力創作歌曲,因此他們不必依賴人才中介的製作團隊來進行創作。此外,他們能夠自行製作(或彼此製作),使他們在藝術上和財務上獨立於主流的“娛樂圈”行業,後者往往是垂直組織的,或家元制度風格(指保障各類技能尤其是傳統工藝技能代代世襲傳承的重要制度)。這些藝術家不是“人造”的明星,而是真正的音樂家。這一點與20世紀60和70年代民間表演者們提供的直接吸引力並無不同。

最早的新音樂爲了獲取聽衆,選擇和CM廣告綁定,讓更多的聽衆可以聽到自己的歌曲,結合歌曲和CM以擴大自己的影響力。在此基礎上,新音樂的音樂人利用了電視。音樂、電視和產品廣告行業之間的互補關係誕生,這也是現代偶像的基礎。新音樂的歌曲還經常成爲電視劇的主題曲,這成爲了在80-90年代電視劇收視率較高,而互聯網和電子音樂尚不發達的時代,獲得極高的收聽率和銷售量的基礎。根據筆者的統計,日本實體單曲銷量歷史前20之中,一共有10首單曲是電視劇主題曲,4首是電視節目的主題曲,還有一首是廣告主題曲。歌曲和電視捆綁的策略是無比成功的,這被稱爲“tie-up”策略。

儘管日本流行、民謠和新音樂藝術家通過與電視上的產品合作,大力宣傳他們的音樂,但他們往往會避免親自出現在音樂電視綜藝節目中。這些銀幕外的藝術家被稱爲“創作歌手”,而不是日本通用的“歌手”。他們爲年輕觀衆創造了一個新的“酷”形象,創作歌手認爲此舉可以避免過度曝光和營造一種排他性的氛圍,讓自己更有價值,最終賣出更多的唱片。和偶像不同,他們選擇用物品或產品(通過廣告),而不是用主觀的身體(通過表演),來宣傳自己。爲了彌補個人曝光率不如偶像的問題,創作歌手採取其他非直接策略,主要通過主持深夜廣播來獲得曝光。

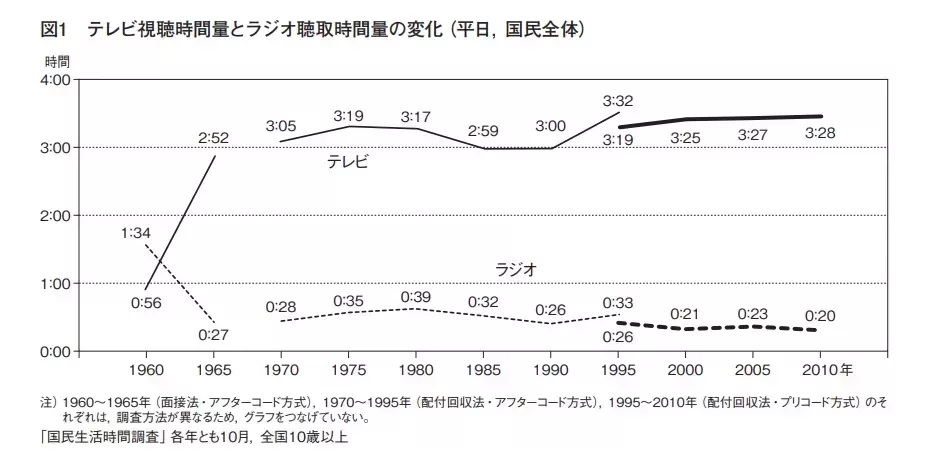

廣播節目是20世紀50年代最受歡迎的娛樂形式,它們的製作和消費相對便宜,50年代美國基地收聽的Far East Network(FEN)的大多數節目都是娛樂向:包括當地FEN DJ音樂節目、美國聯合廣播節目、合衆社小時新聞簡報和美國職業體育報道。這一廣播無意之中成爲日本音樂人接收美國音樂的窗口。然而,電視的出現意味着日本廣播衰落的開始。1960年起,隨着人均電視觀看時長的增長,廣播收聽時長一直下降。對此,電臺通過使用“受衆細分”策略,按年齡和性別瞄準特定市場,在媒體娛樂行業重新確立了自己的地位。

因爲收音機比較小、可以隨身攜帶、隨着聽衆移動,聽衆開始將收聽收音機的行爲從客廳帶到車裏,以及更大的戶外,因此電臺針對公衆以外的市場(例如夜班車司機)做文章。創作歌手將自己的音樂市場根據年齡細分進行製作和推廣,以獨有的方式獲得商業成功,1967年成名的民謠十字軍正是以廣播宣發自己的單曲而成名。通過深夜廣播作爲媒介,新音樂和民謠歌手努力保持作爲“能理解‘我’的那個人”的位置,從而提高聽衆對歌曲的沉浸式體驗。

在繞開競爭最激烈的電視、針對特定世代製作音樂(以井上陽水的專輯《氷の世界》大賣百萬爲代表),創作歌手的粉絲似乎不那麼容易受到消費趨勢的影響,這爲他們的藝術的真實性和誠實性提供了一層“僞裝”。正因爲他們有着穩固的粉絲基礎,普遍獨立於更大音樂領域的趨勢。創作歌手還能夠活躍在行業的其他領域,例如爲其他歌手創作熱門歌曲或爲其他歌手提供製作。

新音樂將“自作自演/非自作自演”與“只有那個人才懂的我”的“相互滲透”形式結合並廣泛傳播,而戰前的“誰都懂”的流行歌,隨着60年代電視媒體比重增大導致熱門曲周期縮短,從面向大人的抒情歌曲和壞舊歌曲、演歌中分離出面向青年的青春歌曲(包括偶像和GS歌曲),經歷了70年代初期“花之中三重唱”(山口百惠、森昌子、櫻田淳子)和“新御三家”的偶像短暫熱潮後,基本走向衰落。

4.4 多媒體時代的寵兒:偶像的誕生和發展

日本偶像最大的特點在於“互文”,即多媒體融合。音樂、電視和產品廣告行業之間的互補關係不僅被創作歌手使用,也被偶像廣泛使用。偶像的一大根本特徵在於,他們全面地活躍在各種平臺上,從電視劇、現場到互聯網,從雜誌封面到CM拍攝甚至到綜藝節目,偶像可謂無處不在。最重要的是,他們需要依靠這種多媒體互動來建構自己的身份——偶像作爲一名多媒體表演者,總是在一個參考其他文本的意義和代碼系統中運作。只有通過多媒體之間的互動,偶像纔可以建構粉絲對自己身份的認知。偶像的歌曲創作經常是不同作詞作曲家合作,這是因爲在歌手和詞曲作者不是同一個人的流行歌曲中,歌詞中的一些虛構的故事情節,會給聽衆帶來一些錯位感,並刺激他們通過歌詞中的蛛絲馬跡去探索偶像的私生活。

日本男性偶像的代表非傑尼斯事務所製作的偶像莫屬。1964年傑尼斯事務所正式成立,1968年出道的四葉草組合(フォーリーブス)緊隨當時鼎盛時期GS潮流,被戲稱爲“沒有樂器的GS”,他們在1970-1976年連續登上紅白歌會。到了70年代,傑尼斯繼續推出一系列偶像,“新御三家”之一的鄉廣美(郷ひろみ)就是其中的代表,其他兩位分別是男偶像西城秀樹和野口五郎。

傑尼斯明星所具有的特點是缺乏深度,他們形象的生存狀態可以用“空洞”來形容。然而,這隻會增強粉絲無休止地(重新)創造和消費關於這些圖標的個人敘事(或幻想)的傾向。明星偶像具有某種真實性,並有可能引發無盡的個人敘事,這取決於超越的空虛——在這裏,“超越的空虛”意味着公衆/粉絲永遠無法獲得這些標誌性人物的整個現實。大塚英志從類似的角度分析了後現代敘事,他認爲消費者不僅在消費商品,更是在消費敘事,同時對生產(安排)自己的敘事極富興趣。消費行爲本身因主體的表面多樣性而增強,這種多樣性可以被描述爲“空虛”;因此,由於主體是去中心的(空虛的),關於它的各種敘事(解釋)可以無休止地重複,傑尼斯偶像中的空虛感正是爲了呈現一種超越感和無法實現感,從而誘使女性粉絲對其進行幻想。任何深度感都會阻止粉絲們製作出關於偶像的易於消費的敘事,複雜性與傑尼斯偶像的吸引力無關——傑尼斯偶像的空虛(或缺乏自我意識和原則)爲粉絲提供了某種美學和想象力的滿足。

除了形象上的空洞,傑尼斯大都以團隊出道活躍,使得粉絲對偶像的想象也表現在對成員在團隊內的角色和形象的想象上。也許從女粉絲的(潛意識)角度理解傑尼斯偶像的超然空虛的關鍵,是對傑尼斯偶像的集體定義。團體的團結,而非每個成員的個性,構建了下意識吸引女性粉絲的最初局面。從粉絲的角度來看,每個偶像的個人身份都可以通過與團隊其他成員的互動,以積極的方式進行轉移。一個偶像根據自己在各種情況下與其他組合成員的互動方式,展現出不同的特徵和吸引力,這爲粉絲們提供了可以想象的素材。東浩紀在《動物化的後現代性》中提出了後現代社會“數據庫”心理,粉絲將將每個傑尼斯的偶像解讀爲一個數據庫中敘事“數據點”,不同類型的傑尼斯偶像在一個隊伍裏面承擔一個角色,他們通過互動建構起自己的身份和團內關係,也爲粉絲帶來無盡的想象。

傑尼斯偶像作爲男性,之所以能被女粉絲磕cp或者進行深度的想象,原因是他們在外形上被視爲shonen(男孩,少年)。在日本的社會文化背景下,shonen投射出一種雌雄同體的感覺。理想化的shonen形象是傑尼斯偶像製作的核心,在女粉絲看來,shonen形象沒有太多的性內涵,因此女性幻想/創造傑尼斯偶像的理想化shonen形象。這表明,她們試圖將偶像轉變爲小說/幻想,而不是接受他們真實的(男性)身份。Shonen的身份並不完全取決於年齡,它可以通過內在的心理來識別。可以肯定的是,shonen的意識形態建立在不可調和的雙性同體之上,性別模糊的“可愛”一詞甚至可以應用於接近(或超過)30歲的傑尼斯的偶像身上;換言之,想象的年齡和現實世界的年齡無關。

傑尼斯偶像的不可接觸性是粉絲中幻想的另一個原因。消費者的慾望是通過創造敘事的過程來激活的,每一個敘事都會增加產生更多敘事的慾望。這導致了持續消費敘事所依據的產品:傑尼斯偶像們創造出一個富有想象力的空間,粉絲們可以在其中書寫他們的親密幻想,女性粉絲可以獲得關於傑尼斯偶像的各種潛在敘事,她們可以成爲這些敘事的積極生產者,而不僅僅是被動的消費者。

因此,傑尼斯的偶像代表了創作歌手和傳統歌手以外第三條道路,他們並不“販賣”歌曲,而是販賣偶像本人的符號,粉絲不是爲了聽歌而購買唱片,很大程度上他們是爲了支持自己的偶像、從歌曲、電視上去幻想、感受和消費自己的偶像。在這裏,創造一個關於自己最喜歡的偶像的、富有想象力的個人敘事,讓粉絲與偶像之間產生一種僞親密感。這種親密感恰恰是傑尼斯偶像的女粉絲所渴望的,而這反過來又成爲了一種增強消費衝動的媒介(例如,購買DVD和雜誌,參加音樂會,觀看以他們喜愛的偶像爲主角的電影和電視節目)。通過這種方式,她們感覺自己參與了偶像敘事的持續創作。

與傑尼斯類似,70年代誕生的女性偶像,從南沙織到山口百惠、Pink Lady等,也都是以電視爲基礎,圍繞偶像本身建立多媒體融合。1971年,電視節目《明星的誕生!》(スター誕生!)開始生產出偶像,這是女性偶像誕生熱潮的開始。據估計,到1975年,約有700名新偶像在日本首次亮相,人們稱之爲“偶像熱潮”。電視不僅帶來了偶像,還帶來了事務所體制。60-70年代是事務所創立的高峯期,這也是電視普及的過程,傑尼斯和其他各類事務所在終結了60年代渡邊社的霸權和電影公司的強大影響力後,建立了如今百花齊放的事務所格局。

4.5 走出政治性的戰後:消費社會的到來

民謠失去批判性、新音樂誕生、搖滾日本化、偶像的出現,幾種流行音樂層面的巨大變革,反映出日本社會全新的變化——非物質生產的擴大和消費社會的到來。70年代的日本經歷了“政治季節”的結束,日本城市化率繼續維持60年代以來的高增長,城市文化愈發重要;象徵“日本奇蹟”的的伊奘諾景氣(いざなぎ景気)在1970年終結,戰後日本取得喘息的機會,大家對高速增長的經濟的追求被暫停,就像Happy End的歌詞寫的那樣,呼喚全社會一同構築理想社會的“政治性時代”被物質充足的“消費性時代”取代了,日本人有能力爲音樂進行消費。同時,日本實力的增長也提高了日本人民的自信心,日本人開始“清算”50-60年代的“美國化”日本藝人,美空雲雀、石原裕次郎等藝人逐漸遠離日本娛樂圈,她們的缺位急需新的藝人來取代。

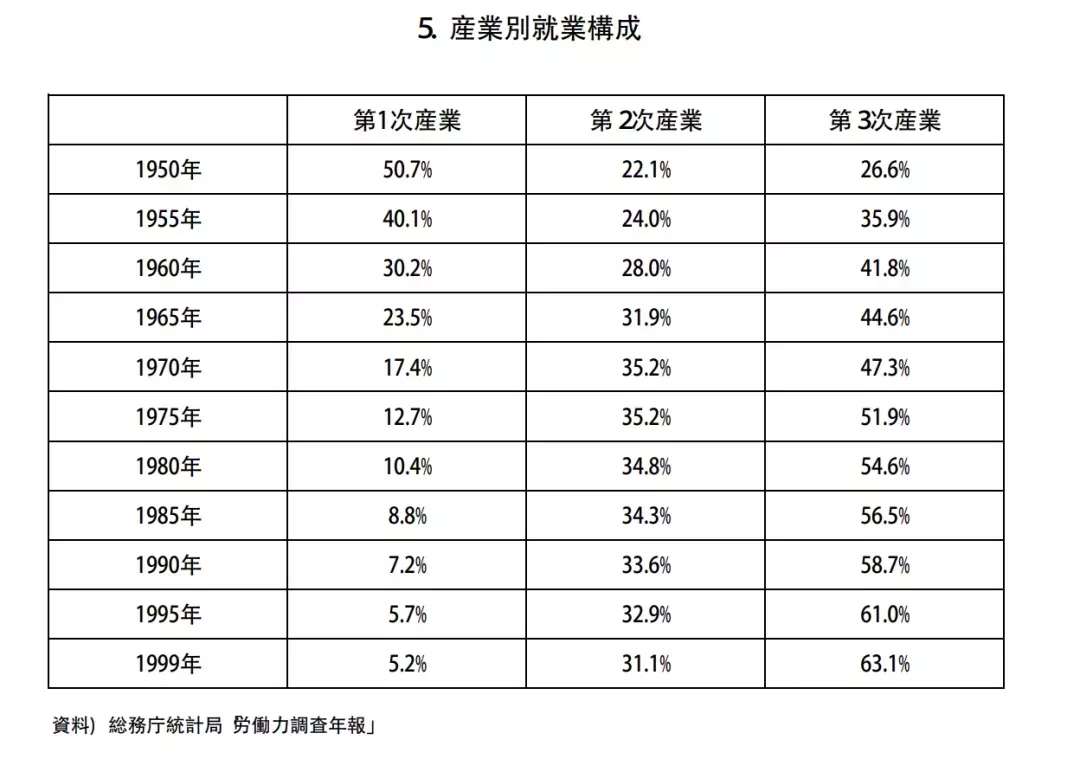

另一方面,1975年日本第三產業佔GDP總額的比例首次超過50%,這意味着第三產業非物質生產逐漸成爲日本最重要的產業。在戰後,日本大學入學率日漸增長,勞動人口的學歷和勞動成本提高。加上經濟發展,日本的第三產業也飛速發展,後福特主義的非物質勞動取代了福特主義的工廠,成爲日本大學畢業的青年白領的首選。後福特製時代下,休閒和勞動的界限變得模糊,工作之外的休息時間經常和工作相關。這一過程中引入了“個人價值”和“追求自我”的主動性概念,後福特主義勞動尋求的是勞動力同質性和個性創造力的積極展現,這種原屬於閒暇的私人因素如今是勞動中追求的目標。日本勞動者不僅有錢,而且有更多的時間和“爲了更好勞動”的動機進行消遣。日本年輕人就像“無氣力、無關心、無責任”的叛逆之子,在已經凋零的左翼運動和物質富足未來之間糾纏。

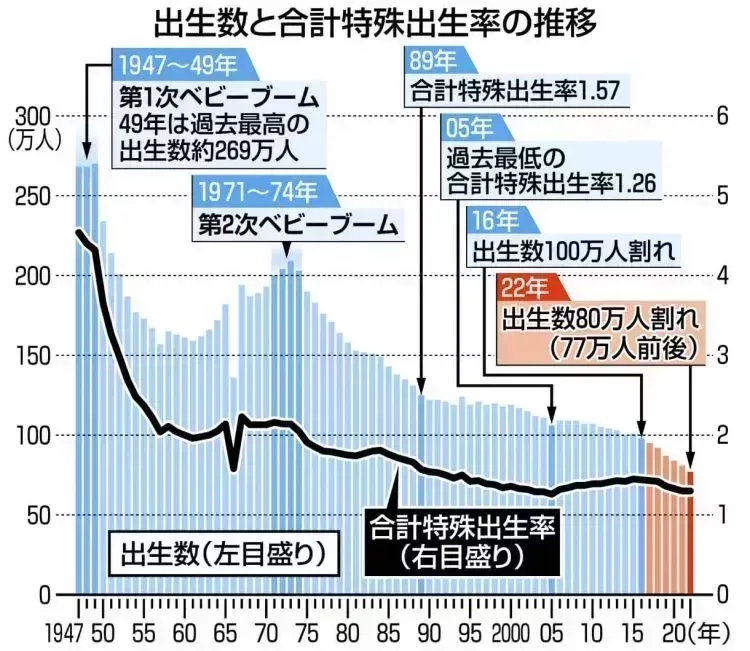

在經濟快速發展和非物質勞動佔據主要地位的背景下,誕生出新的中產階層。居住在城市中、畢業於名牌大學、在企業中不進行物質生產的青年人數量日趨增長,尤其是戰後初期嬰兒潮一代人開始進入職場,新中產階層成爲70年代消費社會的支柱。

另外,70年代日本已經淘汰老式SP唱片,接受了西方的EP唱片和LP唱片。20世紀60年代,有聲唱片的銷量急劇增長,最主要的原因是外國音樂的影響。到了70年代,錄製合唱專輯的LP唱片價格2500日元,和1951年剛剛問世時候的2300日元區別不大,錄製單曲的EP唱片在500日元左右,均隨着經濟發展,處在日本消費者可承受的範圍內。除此以外,唱片銷售額增長受到其他影響:日本流行音樂主流被搖滾、民謠、新音樂、演歌等多種流派進一步細分,新的流派的出現爲愛好者帶來了新的收藏空間。因此到了70年代日本唱片日本流行音樂市場增長加速,唱片銷售數量也日益攀升。

參考:

Carolyn S. Stevens. Japanese popular music culture: authenticity, and power

Patrick W. Galbraith. & Jason G. Karlin. Idols and Celebrity in Japanese Media Culture

Patrick W. Galbraith. & Jason G. Karlin. AKB48

東浩紀《動物化的後現代性》

宮臺真司、石原英樹、大塚明子《サブカルチャ-神話解體:少女・音楽・マンガ・性の変容と現在》

黒沢進《日本フォーク紀》

吉見俊哉《平成時代》毛利嘉孝《流行音樂與資本主義》

蘇靜《知日 偶像》

田中秀臣《AKB48的格子裙經濟學》

小熊英二《“民主”與“愛國”:戰後日本的民族主義與公共性》

原宏之《泡沫經濟文化》

宇野常寬《ゼロ年代の想像力》

宇野常寬《給年輕讀者的日本亞文化論》

歌手銷量數據來自於ORICON

音樂市場總量數據來自於日本唱片協會(RIAJ)

演唱會市場數據來自於PIA總研

GDP、人口、城市化率等數據來自日本官方數據

其他內容多爲從日文網站上查閱和分析