“節目組請魯豫真是請對了!”

這是我看脫口秀綜藝時經常在彈幕上刷到的一句話。

近期,兩檔脫口秀綜藝正面對面打得熱火朝天,《喜劇之王單口季》和《脫口秀和Ta的朋友們》。

一週四期更新,每天都有無數新段子等待欣賞,我等觀衆只能感慨頭一次被綜藝進度攆着跑。

沒想到,在一衆優質演員裏殺出重圍的,是魯豫。

魯豫坐鎮《脫口秀和Ta的朋友們》的領笑員一席,這也是繼兩年前的《脫口秀大會》之後她再次擔此要職。

這次的她,顯然對這片舞臺更熟悉了。

她時而跟選手打趣,時而輸出犀利觀點,羅永浩盛讚魯豫是“比‘古典大局觀’更出色的‘新時代大局觀’角色”。

觀衆也感嘆:“脫口秀節目不能沒有魯豫!”

看着這個被選手信賴、被觀衆支持的魯豫,我不由得想起幾年前,那時魯豫還被看作內娛的“情商窪地”。

提起她來,人們只能想到她宛若棒棒糖般的身材,和那句“真的嗎我不信”。

在很長一段時間裏,她被認爲是國內最糟糕的主持人,她採訪時的“冥”場面cut被剪成鬼畜,在互聯網上瘋轉。

如今,魯豫的公衆形象經歷了一百八十度的大轉彎,人們從唾棄她,取笑她,變成了讚賞她,說她是互聯網嘴替。

唯有置身風暴中心的魯豫,似乎從未改變過。

如果可以給領獎員頒獎,我會給魯豫

不少明星名人貿然來當脫口秀嘉賓後,都遭遇過短暫的口碑危機。

周迅那英落得個“高處不勝寒”的名聲,劉震雲楊瀾被說是走錯片場的語文老師,這季請來了“名嘴”竇文濤來飛行幾期,也多少有點水土不服。

魯豫卻是爲數不多大加分的人。

不得不說,脫口秀舞臺上的魯豫,確實有魅力極了。

她展現了十足的專業性。

經過嚴格訓練的主持人來到這裏,算是降維打擊。魯豫還總能從文本、表演、主題出發,給出一針見血的點評。

有時觀衆同樣感覺不對勁的地方,經她點評頓覺茅塞頓開。

選手張駿也感慨:“魯豫老師的點評精準到可以幫我改稿。”

不僅專業,魯豫還非常用心。

錄製前就做好完備的功課,不會因爲這些演員不夠出名就怠慢他們。

何廣智講了一個眼紅志勝的段子,魯豫點評時順勢出梗:“你眼睛再紅志勝也看不出來(因爲志勝曾在段子中說過自己有紅綠色盲)。”

顯然是個老觀衆才能琢磨出的內部梗。

豆豆淘汰時,魯豫提到了他的播客爲他打廣告。

她還順口提過顏怡顏悅、王梓晗的播客,一個忠實脫口秀迷都未必能做到這一步。

你能感覺出她是真的愛惜這羣年輕的創作者。

從來不吝嗇對他們表達祝福;

讚美他們坦誠就是無往不利。

最重要的,你能感受到她對脫口秀的喜愛。

《脫口秀大會》上,她就分享過看脫口秀看哭的經歷,是一段喬治·卡林長達三分半的貫口。

喬治·卡林是美國脫口秀界已故元老級人物,這段貫口更是將文字遊戲玩至巔峯的經典之作。

後來她還在自己的頻道分享過一段背誦貫口選段的視頻,足見魯豫是貨真價實的鐵桿粉絲。

童漠男也認證:“魯豫老師真是嚇着我了,國外的專場她看得比我都全。”

有網友說,只要認真看過節目,都不會相信她是個只會提問“真的嗎我不信”的主持人。

是啊,在魯豫的梗文化橫行霸道的那幾年裏,大衆總會刻意忽視她極強的職業素養。

但只要追溯魯豫的職業路徑便會知道,她一直如此,一個專業、負責、敢想敢幹的新聞猛女。

從央視才女,到鳳凰當家花旦

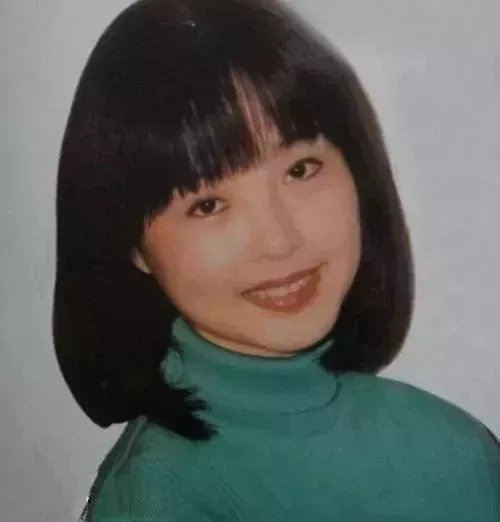

1970年,陳魯豫生於上海,在北京長大。

名字取自父母的籍貫,對職業的興趣也一脈相承。

魯豫的父母都是國際廣播電臺的小語種播音員,爸爸學斯瓦西里語,媽媽是孟加拉語。

上小學時,爸爸問她想不想學英語,她撇撇嘴不屑道:“你中學學的是俄語,大學學的是斯瓦西里語,你的英語有口音,我要麼不學,要學就學最標準的英語。”

大學時,魯豫考上了北京廣播學院(現中國傳媒大學)外語系國際新聞專業。

1991年北京市申奧舉辦英語演講比賽,魯豫自告奮勇去參加,是闖入決賽圈的10名中唯一一個非北外學生。那次,魯豫憑藉紮實的英語功底,一舉拿下冠軍。

魯豫收到了許多電視臺的橄欖枝,還未畢業,她便成爲央視《藝苑風景線》的主持人。

魯豫去央視面試還有個段子,當時作爲面試官的張曉海導演讓她現場想問題採訪。

沒想到魯豫上場就盯着張曉海的大鬍子發問:“爲什麼文藝部的導演都留大鬍子?你、趙安、張子揚。”

緊接着又追問:“你們3個人是中央臺最年輕有爲的導演,你們之間的競爭厲害嗎?”

這看似無釐頭又尖銳的發問,讓魯豫脫穎而出。

後來有期《圓桌派》上馬未都回憶道,第一次在電視上看到魯豫時,就感嘆這女孩好聰明。

那個年代的主持人都比較端着,“本來挺好一人,到鏡頭面前就變成一個木偶了”。

但魯豫不一樣,她的狀態非常鬆弛,風格清新,受到不少喜歡。

第二年,魯豫就憑藉《藝苑風景線》被評爲“中央電視臺最受歡迎的十大節目主持人”。

廣院40週年校慶時,搭檔趙忠祥做主持的,正是當年臉上還有嬰兒肥的魯豫,彼時她才24歲。

魯豫在央視並沒有待太久。

1996年,劉長樂帶着兩岸三地一衆傳媒人組建了鳳凰衛視,魯豫正是他網羅的幹將之一。

當年的宣傳片還記錄着她的青蔥樣貌。

她和竇文濤、許戈輝結成了日後的死黨,三人被稱爲鳳凰衛視的金童玉女。

竇文濤形容他們仨是“小三口”。

一開始,魯豫負責的是《音樂無限》《音樂發燒友》,後來主持資訊類的《鳳凰早班車》,這也是許多人認識她的起點。

跟以往的資訊節目不同,魯豫不像其他主播一樣正襟危坐、一板一眼播報,而是一開“說新聞”的先河,將新聞以說家常的方式講述出來。這讓新聞變得平易近人,也讓節目收視率一路飆升。

作爲鳳凰衛視的當家花旦,那幾年魯豫一人擔任着《鳳凰早班車》《鳳凰午間特快》兩檔節目的主持。

爲此她堅持着苛刻的生活作息,每天4點起牀,化妝,7點錄製早間新聞,結束後抓緊時間休息幾小時,12點再開始錄製午間新聞。

她在《偶遇》一書中描述過那段時間的生活——

「我太知道凌晨四點的香港點呼吸和味道了,微鹹而黏的海風,靜謐的街道只有我和我的腳步聲。

整個香港還在熟睡,呼吸平穩,可那份無處無刻不在的壓力和活力,那種每一個大城市都有的壓力和活力就那麼清晰地跟隨着我。

無數個凌晨四點,我匆匆趕往演播室,去準備清晨七點的新聞直播。好奇怪,那時候心裏從來不覺得悽苦、孤獨,彷彿一切理所應當。」

鳳凰時期的艱鉅任務錘鍊了魯豫極強的工作能力,許多重大新聞的報道里都有她的身影。

1997年香港迴歸,鳳凰衛視策劃了一場長達60小時的直播,所有主持人駐紮在不同的地點接力,魯豫當時在國家領導人下榻的酒店待命。

結束之後,臺長劉長樂和所有主持人留下這張合影,慶祝香港迴歸。

1999年底,鳳凰衛視策劃了跨世紀的《千禧之旅》系列節目,魯豫是第二棒中東,和學者餘秋雨一起走過約旦、伊朗、伊拉克。

途徑約旦傑拉什時,得知國王在當地開會,魯豫大膽設想是否可以採到約旦國王,於是立馬讓導遊寫了條子遞給首相,“就說我們是鳳凰衛視,從中國來的, 想採訪國王殿下”。

沒想到國王還真同意了,魯豫採訪了他足足半個小時。

還有“9·11”事件,鳳凰衛視發出了華語媒體的最早播報,進行了36小時的輪番直播。

魯豫就坐鎮直播間,現場同傳CNN新聞。

彼時所有人對她的印象都是一名猛將,能力強,膽子大,敢闖敢拼。

不過,魯豫想做的不止新聞這麼簡單,她還想要擁有一檔節目,一檔真正屬於自己的節目。

魯豫有約–中國版奧普拉秀是怎麼煉成的

在離開央視、入職鳳凰之前,魯豫曾在美國留學過一段時間。

那時她看了無數美國的電視節目,印象最深刻的便是《奧普拉秀》。

進入鳳凰幾年後,魯豫決定着手製作屬於自己的《奧普拉秀》,也就是從2001年開播、一直延續至今的《魯豫有約》。

正如slogan「說出你的故事」,有上萬人曾在《魯豫有約》說出他們的故事。

嘉賓輻射範圍從普通民衆、少數羣體,到名流富豪、明星大腕。如今要考古哪位名人,《魯豫有約》依然是宛如素材庫的存在。

《時代週刊》曾評價《魯豫有約》是“15年來中國最有價值的電視節目之一”,CNN的一篇報道更是將魯豫譽爲“中國奧普拉”。

2009年,魯豫還真和奧普拉本尊現場連線互動,全程流利英語溝通應對自如。

那次奧普拉的發問並不全然友善,比如她質疑這檔節目是自己節目的翻版:

“你是不是看了我的節目,照抄了一份?”

“爲什麼你節目的話題是我二十年前就用過的?”

魯豫首先承認,“是的,我是你節目的忠實觀衆,從你那裏收穫了很大啓發”,但至於節目本身,都是自己一手操辦。

至於話題雷同,是因爲那本就是“屬於平凡人不平凡的故事”,具有普適性,從來沒有美國人聊過中國人就不能再聊的規矩。

奧普拉還試圖刁難她,“中國有八卦小報嗎?”

魯豫的回答不卑不亢:“中國現在什麼都有,但幸運的是中國的小報不及美國的那麼糟糕。”

話音剛落,奧普拉和她現場的觀衆都忍不住大笑起來。

魯豫向來是機敏的,腦子轉得很快又抓得準重點,這也是她做訪談主持人最關鍵的特質之一。

然而《魯豫有約》熱播數十年,留給她的卻是一個“情商窪地”的稱號。

其實深究她被全網黑的點,很多都是無稽之談。

比如被罵最多的訪問農村留守兒童的片段,魯豫問小孩:“爲什麼不喫肉呢?肉很容易壞嗎還是什麼原因?”

這個片段被單獨截出來嘲諷她“何不食肉糜”。

但結合小孩的回答便知道她的提問意圖:“不是,是現在肉價太貴了,我五嬸嬸告訴我的,她的小孩非常喜歡喫肉。”

全程魯豫用一種和兒童溝通的語氣慢慢誘導,爲的就是讓小孩自己親口說出生活的困苦和喫不起肉的事實。

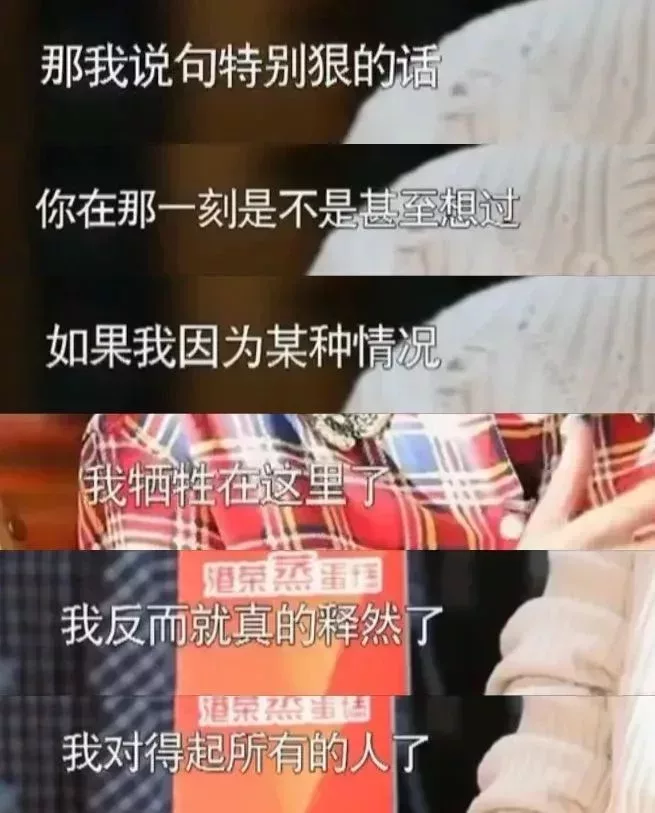

採訪劉翔的這段也被說“無腦”。

魯豫設問劉翔在08年退賽那一刻,是否有想過“是不是我犧牲在這裏,反而就對得起所有人了”。

這個提問很冒險,但因此我們才得知劉翔真實的痛苦程度——

“確實就是這樣,我一直不想說,那個時候我對我自己真的很殘酷”。

其實經常看採訪會發現,能讓受訪者卸下心房去聊自己,並不容易。

很多時候,要麼採訪者自己奪過話筒說個痛快,要麼就順着受訪者說沒有任何信息增量。

但魯豫是難得會裝傻的主持人,很多被營銷號截出來的明知故問,步步緊逼,恰是她的採訪技巧。

早年的新聞訓練使得她深知自己的作用,絕不是做那個看似聰明的人,而是把舞臺留給對方。

她始終藏在聚光燈之外,即使鋪天蓋地的嘲諷湧來時,她也沒有多說什麼。

只是默默地,繼續着自己的工作。

從演播廳的沙發上起身,魯豫不再藏着自己

2014年《奇葩說》的播出,象徵着網生綜藝的崛起。隨後,流媒體的狂潮不斷衝擊着電視媒體,許多媒體人從電視臺出走,投身網絡市場。

而魯豫,並不是最早掉頭的那個。

《魯豫有約》從鳳凰,先後輾轉湖南、安徽、海南的地方衛視,爲了收視率,嘉賓也越來越向娛樂明星傾斜。

只有演播廳,長沙發,和長沙發上坐着的魯豫,從始至終。

直到2016年,節目改版成帶有真人秀性質的《魯豫有約一日行》,魯豫走出了演播廳,走到受訪者的城市,去他們的家裏,工作的地方,抑或是喜歡的街道和小店。

她承認自己並不是積極擁抱變化的人,即使要改變也是微微調整,但最愛做的,還是內容。

她跟王健林、董明珠這樣的企業家對談,也邀請顏怡顏悅、鳥鳥這樣的後輩交流。貫徹之前的採訪原則,她跟受訪者見面從不提前對好內容,一切力求真實,做好完備的功課,對話就自然產生。

新版節目一錄就是十二季,魯豫始終保持着高頻飽滿的工作狀態,與一個個新鮮面孔會面交談。

全網黑的陰影也逐漸不再籠罩着她,越來越多人會去完整觀看她的節目,才發現“魯豫好像沒那麼糟糕”。

這些年,魯豫越來越多地表達自我,她做電影類內容,也上綜藝節目,還嘗試播客領域,創辦了自己的頻道《巖中花述》。

接受南方週末的採訪時,她分享道,“我已經到了允許自己多說的階段”“因爲如果你一直不說,就會忘記怎麼說。你不再會客觀地看待自己。這是一個微妙的變化過程”。

她不再是那個隱藏在嘉賓身後的提問者,而是越來越樂於講述多年來的生命感悟,發表自己的觀點。

她不忌憚年齡的增長,《圓桌派》上竇文濤調侃地問她年齡能說嗎,她大剌剌回應道:“我54歲了,有什麼不敢說的。”

在脫口秀的舞臺上,她是妥帖到令所有選手安心的存在。

因爲“她懂脫口秀,她懂我們的表達”。

在《巖中花述》採訪張春那期,張春形容她對採訪的執着有“像太陽一樣的熱情”。

魯豫自認沒有太陽那麼大的能量,但正是某種如太陽般篤定、持久、蓬勃的存在,推動着她不停地向前行駛。

行駛過二十出頭的意氣風發,行駛過凌晨四點的咬牙堅持,行駛過被誤讀的無奈,行駛過問心無愧的坦然。

如今的魯豫,54歲,還要將這份彷彿天生就屬於她的工作,繼續踏踏實實做下去。