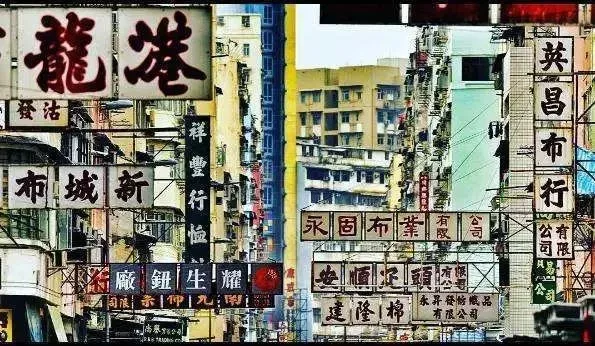

20世紀70年代,港產喜劇電影開始逐步邁入自己的黃金時期,高速騰飛的本土經濟和動盪的社會環境都爲香港本土喜劇的大量滋生提供了良好的成長土壤。在社會結構亟待重組的背景之下,伴隨着資本經濟的深度滲透,香港本土市民的內心發生了翻天覆地的變化,一時間,投機狂潮和“娛樂至上”主義盛行。

也正是在這樣的環境中,港產喜劇抓住機遇,完成了自身形式與內容上的過渡革新,從許冠文的“小市民喜劇”,到成龍,洪金寶爲代表的“功夫喜劇”,再到八九十年代以周星馳爲代表的“無釐頭”喜劇電影…無論在商業還是文化內容上,都展現一個前所未有的繁榮景象。

在風險與機遇並存的時代裏,港式喜劇電影演員如雨後春筍般冒出,維多利亞港灣一時星光璀璨。而衆多未來香港喜劇電影史中的黃金配角,也在此刻,從流水作業式製作的香港電影工廠中各自嶄露頭角,憑藉自身極具個性化的表演在羣星璀璨的上世紀香港影屆留下驚鴻一瞥。

吳耀漢,渾然天成的喜劇演員

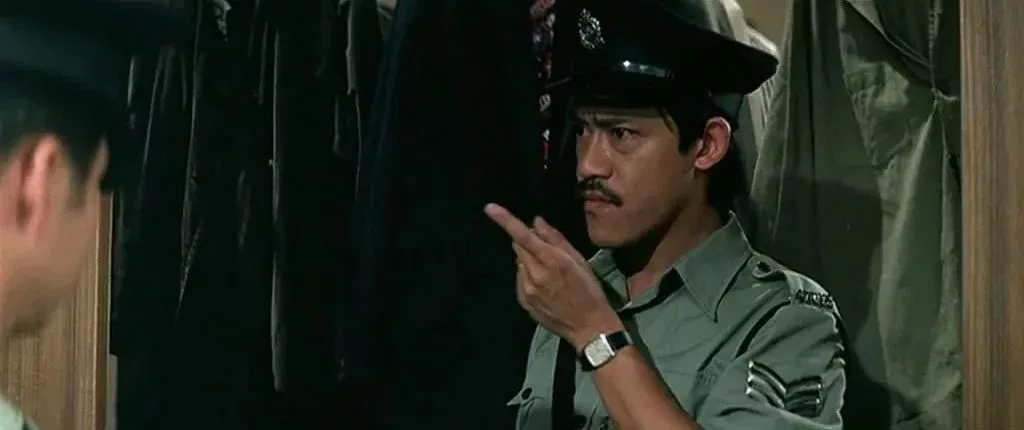

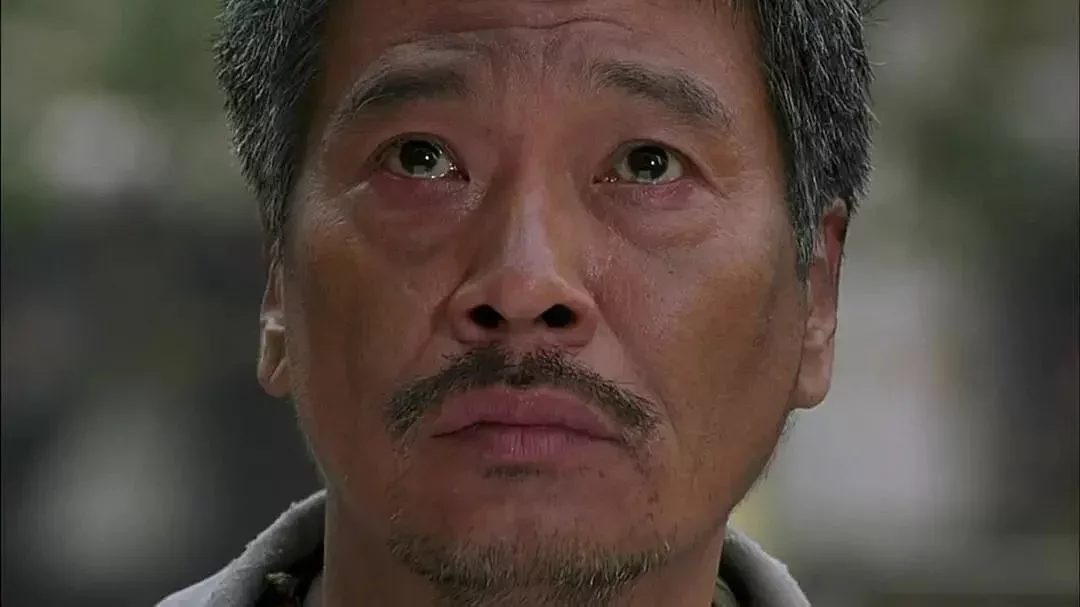

總有一些人,一提及他所扮演的角色名字,下一秒觀衆的腦海裏就能立刻浮現出一張具體的臉,而吳耀漢無疑就是這樣一位演員。“排氣管”“大生地”“吳阿秋”“茅山明”“韋一笑”…吳耀漢的角色總是留着兩撇性感滑稽的小鬍子,一張神似漫畫《老夫子》里人物“大番薯”的臉上,兩個亮晶晶的眼珠滴溜溜地轉着,彷彿時刻都在打着小心思。

老牌香港導演陸劍明曾這樣評價吳耀漢,“一個演員的份量真是很難說,努力做表情也比不上吳耀漢那種一站出來就有的喜劇感”。吳耀漢渾然天成的喜劇魅力讓他自己便成爲符號本身,觀衆無需花太多精力閱讀背景便能輕鬆破譯其中的“滑稽”符號,開懷大笑。

而這也正是在當時動盪複雜的現實背景之下,香港觀衆對於喜劇電影的迫切要求。1976年,吳耀漢受到許冠文的邀請參演了電影《半斤八兩》,在裏面扮演了一個香港警察。

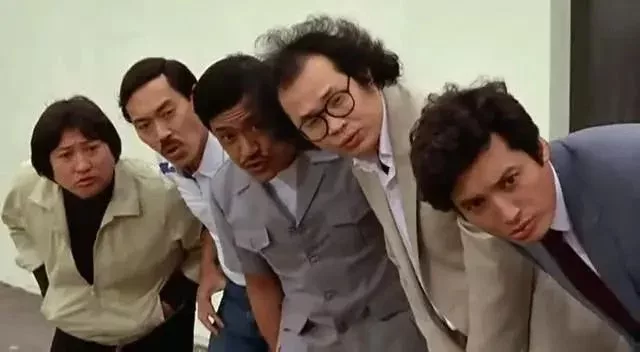

這部日後大紅大紫的喜劇經典,不僅讓許氏兄弟成爲了香港電影史上現象級的喜劇巨星,同時也讓吳耀漢得以重回香港喜劇影壇,爲人熟知,並有機會在之後的《五福星》系列裏扮演他演藝生涯中最具代表性的角色之一 ——“排氣管(死氣喉)”。電影《奇謀妙計五福星》中,讓人印象最爲深刻的一個片段便是吳耀漢扮演的人物“排氣管”,自以爲學會了“隱身術”沒人能看得見自己,便得意洋洋的赤身裸體四處亂逛,卻被朋友戲耍最終大出洋相的情節。

通過豐富的面部表情和誇張的肢體語言,吳耀漢將一個莽撞癡傻,容易洋洋得意,愛耍小聰明卻總反遭朋友戲弄的小人物形象刻畫地入木三分,讓看到影片的觀衆都忍俊不禁。即使和同片的洪金寶,秦祥林,成龍,鐘楚紅等演員站在一起,吳耀漢的個人角色魅力也絲毫不遜色於他人。

吳孟達,小人物的喜與悲

上個世紀九十年代的香港電影市場,“無釐頭”喜劇一時風頭正勁。以周星馳電影爲代表的“無釐頭派”喜劇片,讓一度萎靡不振的香港電影市場迎來了七十年代之後的第二次影視高峯。而每當人們談及周星馳,話題裏必然繞不開的另一個人物便是他多年的黃金搭檔——吳孟達。

從1989年開始,“達叔”與“星爺”便開始了他們長達十餘年的合作,兩人亦師亦友。

此後,每一部周星馳的電影裏,幾乎都能看見吳孟達的身影。從《賭聖》裏嗜賭貪財的“達叔”,《逃學威龍》裏“周星星”的飛虎隊工友,到《審死官》裏官官相護的知縣,《破壞之王》裏的“魔鬼筋肉人”, 亦或是《少林足球》裏的落魄教練……吳孟達把自己的每一個喜劇角色形象都詮釋地豐滿,而個性化十足。

雖然從未真正意味上做過一部電影的主角,但“達叔”卻將喜劇配角做到了極致。

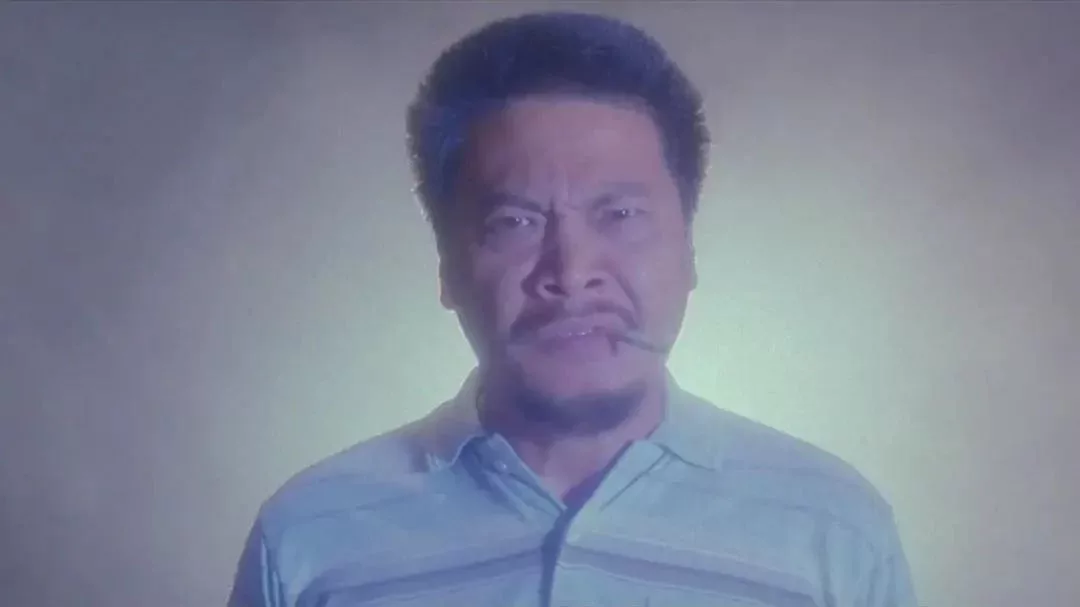

吳孟達的喜劇角色大多是一些市井小人物。他們總是斜叼着一根香菸,撇着嘴,一副唯唯諾諾的受氣包形象,不務正業,膽小卻又愛貪小便宜,讓人心頭泛酸;雖然大大咧咧,吵鬧隨意地開着低俗的玩笑,但身上卻總是縈繞着一縷揮之不去的末世淒涼感。

看似荒誕搞怪的“無釐頭”表演中,傳遞的卻是大時代背景之下,港人自我認同的普遍缺失與自我意識的刻意消解;嬉笑怒罵的“自嘲”中,宣泄的是認同危機所帶來的不安忐忑。電影是現實的寫照,在後現代的割裂背景下,“一輩子沒做過主角”的吳孟達應勢而出,用他所塑造的角色,滿足了衆多“風雨飄搖”港人的心理映照。

但或許,又如同吳孟達自己在一次訪談中所說的那樣,“配角也有配角的困難,比如做薑母鴨,沒有姜,鴨就是另外一種味道了”,個體與時代互相挾持,終究難以剝離。離開周星馳之後的吳孟達一度被傳與“星爺”交惡,每況愈下的身體和瀕臨衰竭的心臟,也讓他一度息影休養生息。

而在香港急劇壓縮的社會空間之下,身心俱疲的港式喜劇也正抱着一顆衰弱的心臟,在飛速變化的時代中艱難地尋求着屬於自身的“良藥”與出路。

吳君如,“醜”女當道

上個世紀香港影壇,男性話語佔據主導地位,而女演員一度只能以“美豔性感”的花瓶形象出現,作爲影片的陪襯,扮演男性凝視下的性幻想對象。

然而,就在“靚女”雲集的九十年代香港影壇中,有這樣一羣女演員另闢蹊徑,以“醜”爲“美”,爲香港喜劇電影中女性角色的塑造開拓了新的立足點,完成了從匠藝式表演到表現派的轉變,吳君如便是其中翹楚。

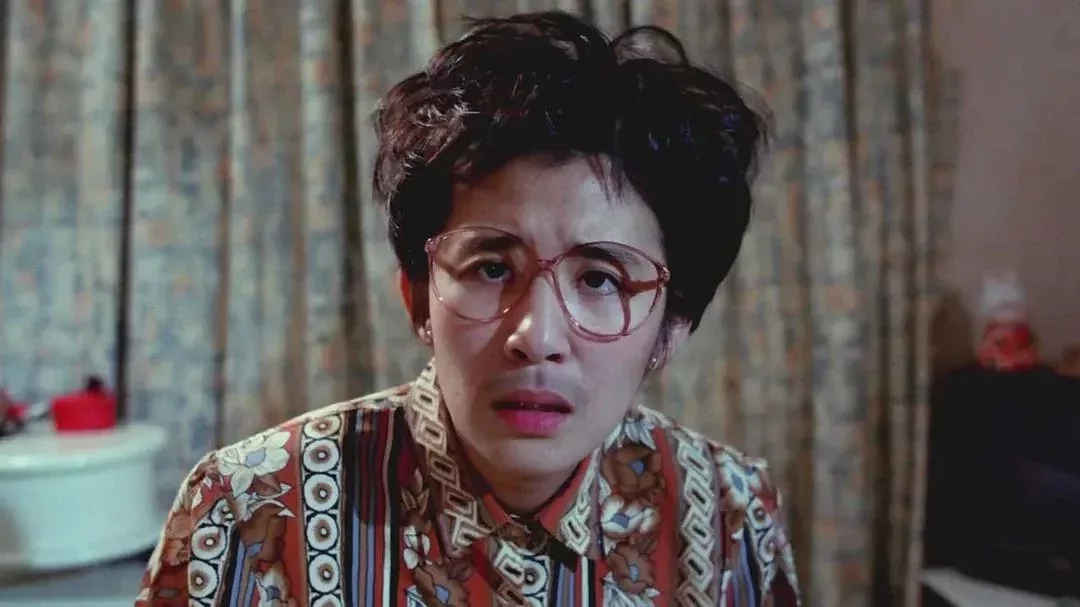

大齙牙,香腸嘴,長鬍須,亂糟糟的頭髮…演繹喜劇電影的過程中,爲了塑造角色以達到良好的效果,面對自毀形象吳君如毫不忌諱,扮起“醜”來一點包袱也沒有。

然而,吳君如本人真實的生活經歷卻和她所扮演角色的生活相差甚遠。她的父親是當時活躍於香港影視圈和各檔綜藝節目的知名藝人夏春秋,出身香港演藝世家的吳君如從小生活優渥,在名牌學校讀書,備受父母寵愛,16歲便在母親的建議下進入香港無線藝員培訓班,正式邁入演員的行列。

一開始,吳君如也曾嘗試過走“玉女”路線,但無奈當時同期的女演員都是諸如劉嘉玲、關之琳、邱淑貞此類的大美女,相較之下樣貌氣質並不出衆的她毫無優勢,一度因爲長相不夠“靚”接不到戲而最終被無線“雪藏”。

直到1988年,沉寂了一段時間的吳君如參演了王晶導演的喜劇電影《最佳損友》,扮演了一個跟隨在陳玉蓮,邱淑貞,劉德華等一衆俊男靚女身邊的 “丑角”,她才意外走上了一條屬於自己的演繹道路——“扮醜,搞怪,博笑”。

這樣的選擇聽起來似乎充滿了心酸無奈,畢竟沒有哪個女生希望自己以醜陋的形象示人。但這次意想不到的嘗試卻讓吳君如逐步確立了自己的演繹風格,並憑此在香港電影界逐漸擁有了自己的立足之地。而後的電影中,她每每以邋遢粗俗,脾氣暴躁的中下層女性形象示人,媒婆,妓女,捉鬼道人……每個角色都市井氣十足。

在電影《花田喜事》裏,她扮演相貌醜陋,新婚之夜場因爲無理取鬧慘遭未婚夫拋棄的“周吉”,用電影裏的一句臺詞來形容就是,“生女如狒狒”。

吳君如張弛有度的表演總是能給觀衆留下深刻的印象,《花田喜事》裏那個前期蠻橫頑劣,神經質的“醜”女周吉深入人心,讓無數觀衆恨地牙癢癢;而之後放下身段頂起洗腳水跟丈夫求和的卑微橋段,卻又讓人唏噓不已。

吳君如用演戲的信念感賦予了角色新的生命,即使同片女主演是彼時的香港大美女關之琳,但很多年後提到《花田喜事》,人們能夠想起來的卻依然是那個頭戴一朵大紅花,時常畫着誇張妝容,扮醜搞怪的“大笑姑婆”吳君如。

她也曾嘗試過邁出喜劇配角的藩籬。2003年,吳君如在戀人陳可辛精心籌劃的電影《金雞》中扮演一個“中年妓女”,並憑藉這個角色拿下了金馬獎最佳女主角的桂冠;之後,一部《歲月神偷》又讓觀衆意識到,不再“扮醜博笑”之後的吳君如,也能靠着溫情脈脈賺人眼淚。

然而,人過五十的吳君如依然沒有停下自己轉型的腳步,當監製,執導筒,港式喜劇沒落後轉戰內地市場做喜劇…她依然帶着一份倔強與不甘,在港式喜劇的寒冬中步履維艱。

在那個港影最輝煌的時代裏,香港喜劇電影還有許多和他們三人一樣的黃金配角,例如黃百鳴、秦沛、苑瓊丹,林雪……他們都如伴月的星輝一般,一同照亮着當時維多利亞港灣上的天空。

爾後,他們也隨着時代一起,或隱退,或老去,亦或是依然在時代中尋找着港式喜劇和自我的出路。