所謂弱勢羣體,就是有些話沒有說出來的人。

就是因爲這些話沒有說出來,所以很多人以爲他們不存在或者很遙遠。

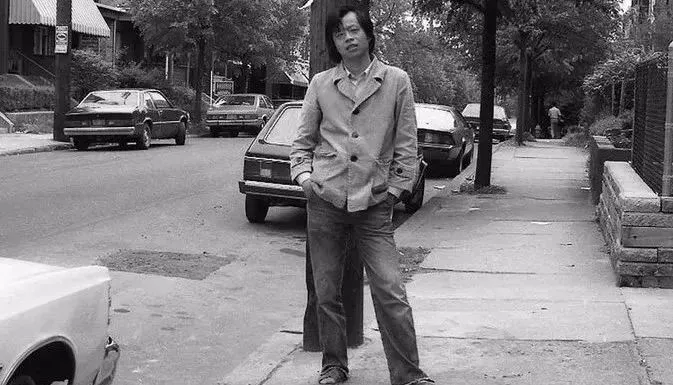

——王小波《沉默的大多數》

中國當代思潮的流行和轉移,常常是緣於一些專家學者對西方各種時髦學說的宣揚。與二十多年前無書可讀的情形相比,時下的知識多得目不暇接,而且轉瞬就已過時,令人感到知識的不能承受之重。

知識一旦成爲信息,就如同自然山水變成了旅遊景點,看到的不再是風景,而是絡繹於途的遊人和垃圾。

因此現在出了一個王小波,沉靜地守着某種知識並把它作爲自己的信念而不是資本,這使人們趨時的心感到某種清新。

王小波的力量在於他擁有一個常識的立場。

關注現實生活本身,直接洞悉事物的真實

淵博的學者指出他的思想來自英國式的自由主義,這也許是對的,但他的文字更像是表達了某些常識,而不是某種主義。

在本質上他不是個詩人而是小說家,這可以從他不唱高調,比如不喜歡崇高或激情之類中發現。

他關注的是現實生活本身,對於時下的一些理論和主張,他都把它納人常識的範疇中來觀察,這使得他的隨筆具有種簡潔明白的效果。

所謂常識,不過就是明白日常事理的能力,順任自然和習俗,大至民族歷史,小至個人經歷,都可以拿來作思想的參照。

人類精神的成長,其實是很緩慢的,根本的東西就那麼一些,例如蘇格拉底、耶穌、釋迦牟尼、孔子、老子等等。現代人弄出許多博大精深的學說,實質上並沒有給人類精神增加什麼新的含量。

何況先哲的言論原本也都是出自常識,只是後來由於文化的積澱,它們才變成了知識權威。

所以面對複雜的世界,各種各樣的學說,往往倒是平常的心智來得可靠。

王小波喜歡在書中敘述許多個人故事,就因爲倘若離開了尋常經驗和常識的描述,任何學說都可能成爲謊言。

服從常識往往能使人通情達理,因爲它總是直接洞悉事物的真實。魯迅先生說過:“世間許多事,只消常識,便得了然。”

常識是我們瞭解世界的一種直接的方式,其精髓在於自然,而一個不能靠常識作出判斷的人,通俗的說法是沒頭腦。

在王小波眼裏,他的姥姥是個有頭腦的人,她在“大躍進”時期不相信一畝地會產三十萬斤糧食,因爲這不符合常識。

尤其她還是一個普通人,面臨沒有飯喫的問題,因此她的常識中還包含着利害的成分,而懂得利害關係的人往往懂得事理,已經沒有飯喫還說形勢大好,就不是承認事理,而是順從思想。

其實常識正是思想的底子,王小波明白這一點,對於應不應該搶救被洪水沖走的國家財產,他認爲首先應問問值不值得,撈木頭尚稱合理,撈稻草就太過分,這是通情達理,也是真實不欺。

服從常識還意味着使用簡潔明白的話語,讓思想的表達舉重若輕。

樸素的語言也能說出真理,而且說得更好。

這方面,古今中外那些偉大的思想家、文學家爲我們樹立了典範,他們的文章總是明白易曉,與人溝通。如果一個明白的道理,卻非要表達得很複雜,做出很有學識很有思想的樣子,其結果往往是顯得舉輕若重。

王小波曾談到一個生產隊長,在常識領域中他十分聰明,而且有趣,但他偏想要有思想,說點“革命”時代的時髦話語,結果鬧了些笑話。

那個隊長恰恰忘記了,一句蘊含着生活經驗的話語也許比任何迷人的理論都更有價值。

我們曾生活在一個失去常識的年代,文革後的撥亂反正就是全民對常識的恢復,比如“實踐是檢驗真理的唯一標準”,比如小崗村村民的大包乾,其實全都是常識。

後代的人將不會明白,這樣的言行當初竟然能使全民激動不已,他們更不會明白,爲了這些常識中國人曾付出了幾十年的苦難代價。

我們的社會不缺乏理論,缺乏的是常識,像王小波姥姥那樣的常識。在生活中,任何偉大的思想並不比一位老農的看法對人們更有益。

如最近的報紙所透露的,50年代末的科學家們還曾奉最高指示,開展“糧食多了怎麼辦”的科研課題,要將喫不完的糧食轉化成有機化工原料,而當時的狀況早已是哀鴻遍野了。

在任何時候這都是中國知識分子的恥辱:多年來我們就是這樣習慣於尋求一個關於世界的普遍性理論,用某種思想或主義來對現實進行解釋而不管生活本身是不是這樣。

這裏奉行的是格勒定律:如果事實和理論不一致,這事實就必須被抹去。

造成20世紀災難的這種思維定勢今天仍在延續,看不出有多少改變。許多人不明事理,卻喜歡高談思想,談學說。

比如二十幾年前的知青上山下鄉對個人對國家都是悲劇,一代人的讀書、工作和婚姻都被耽擱了,如今他們中大多數人又面臨着下崗,承受着家庭生活的重負。但有些人卻以一種精神被虐狂的理宣稱“青春無悔”。據說這就是生活的辯證法。

然而,什麼時候黃土高原變成了鮮花盛開的原野?無望的生活變成了田園牧歌?辯證的理論怎麼可以如此侮辱人們痛苦的經歷?

但許多人不能明白,很多事並不需要高深的理論,只要讓判斷停留在常識中就行了,如果不具備真誠與思考的素質,追求理論的結果往往會敗壞人們的正常理解力。

思想出於持續的恐懼,這是20世紀人類經驗的核心。

在王小波的思想背景中總有着過去年代的威脅。他說,知識分子最怕生活在不理智的時代。

他對事物的理解,大多也是源於那個年代,告訴人們不要相信什麼,而不是像有些人,總喜歡叫人們相信什麼,所以他的常識是一種“反思的常識”。

他所反對的都是過去幾十年的東西,以及從過去延續下來的那部分現在。

對於人文知識分子所反對的物慾橫流,他並不特別關注,他關注的是過去年代幽靈的復活,那些試圖改造人們思想的傾向,還有信仰的濫用,比如90年代中期的“重建精神家園”、反對“西方文化霸權”等等。

的確,與過去的“突出政治”、“反帝反修”相比,當代的精神迷戀實難說取得了多少歷史進步。

而在經歷了幾十年的思想改造後,仍然有人對全民的一統世界觀感興趣,這恰好說明,只要過去的許多事情沒有說清楚,沒有得出一個常識性的結論,任何歷史就都是當代史。

這似乎是80年代啓蒙的主題,其實正是當代中國的基本問題。每個時代每個民族的人都會有他們自己的基本問題,不應該越過這個基本問題去探討理論,否則就是對着風車揮舞旗幟。

非洲饑民、前南地區、高加索當然是人類的悲劇;西方社會物質主義的危機我們也從小就被告知,但這些都不是屬於相同社會的同一層次的問題,人們無法對某一遙遠地方發生的事保持恆久的關心,這是人的能力所限。

且不說在這個方面,我們對西方社會的缺乏常識(如認爲他們不重視家庭生活)——如西方知識分子曾經對我們的看法缺乏常識一樣(如有的西方學者就曾把我們的自我批評看成是一個美好社會純潔心靈的體現),但西方知識分子畢竟是出於對自身境遇的反抗,可我們則是爲了什麼?

說到底,我們自己面臨的問題才更加迫切,倒是這些問題值得我們思考。

然而,在每天大量製造的文字中,我們卻絕口不提那些真正的問題,以及問題的真正原因。

這些問題,即使沒有知識分子的公共領域的寫作,也早已是人們私下談論的常識了。

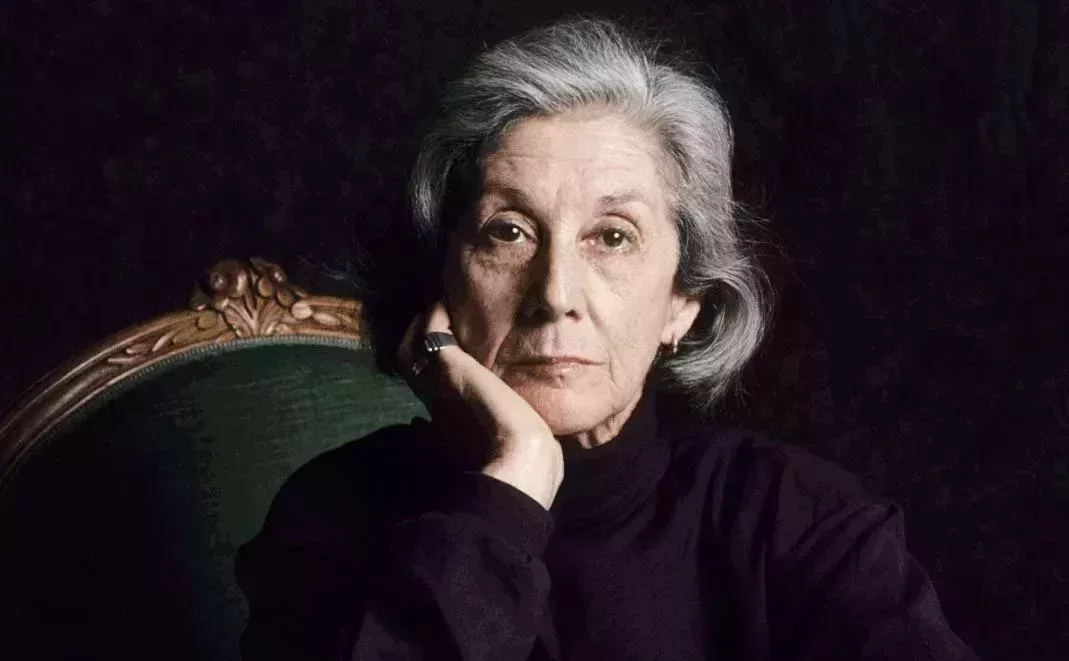

當代中國知識分子缺乏南非作家戈迪默所說的那種“基本姿態”,即真實面對自己生存的境遇,並用最簡潔明瞭的語言將它傳達出來。

在這種情況下,對終極目的的關懷掩蓋不住他們對基本問題的逃避。

人們目力所及往往是形式大於內容的文章,操着同一種言說方式,例如結構主義、解構主義、後現代主義、後殖民主義及一大堆時髦空洞的詞語荒誕、焦慮、優患、顛覆、建構、預設等等。

90年代以來,這似乎已成爲一種新的報刊文章腔,人們爭先恐後地奔向那些二三流中外教授學者製造的各種理論流派,滿心以爲那些貌似高深的概念中包含了比千百年的常識更多的真理。

這種現象可以稱作一種“大詞崇拜”,拼命轉弄着概念的魔方,可就是不通情達理,與現實相去甚遠。讀這樣的文章,你會覺得它們全都是在舉輕若重,就像王小波喜歡引用的那則拉封丹寓言所說,大山臨盆,天崩地裂,生出的是一隻耗子。

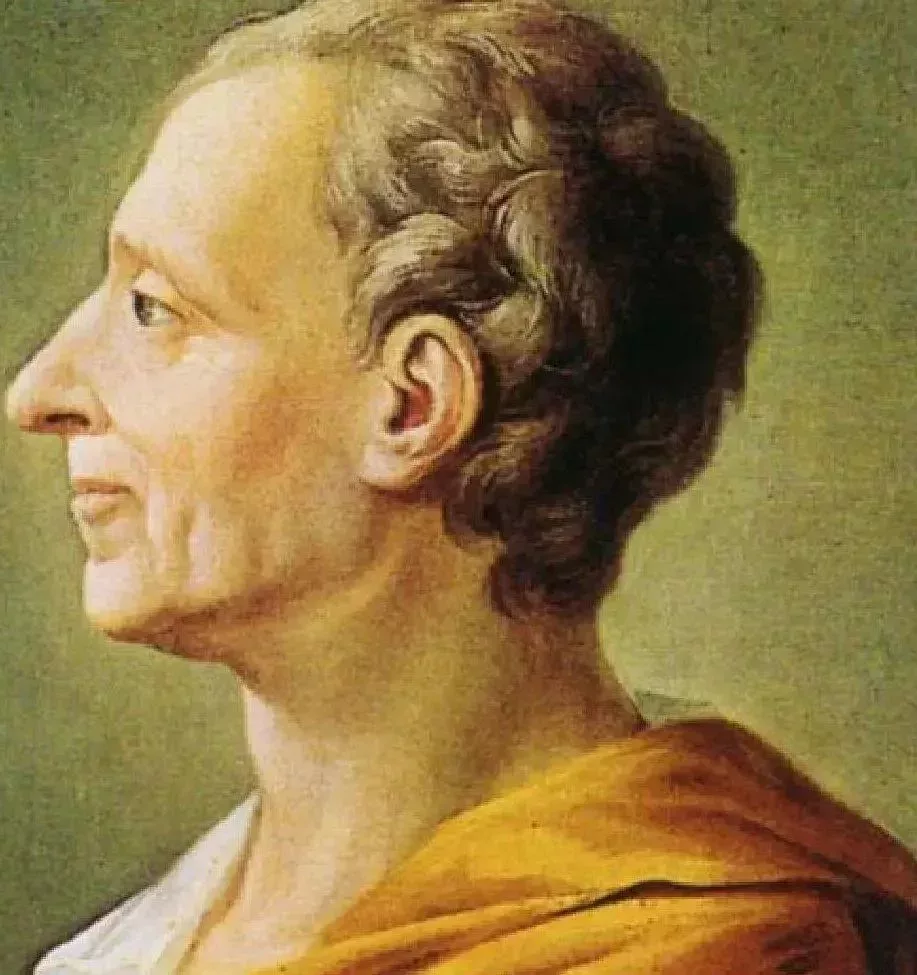

把它們全部加起來,也抵不上18世紀孟德斯鳩論亞洲的句話:“在那個地方的一切歷史裏,是連一段表現自由精神的記錄都不可能找到的。”

積久會成習,從本世紀初到現在,中國知識分子對西方思想和方法的學習,好像就只學會了“人類的眼光”,卻沒有學會多少常識的眼光。

而一個民族正是靠着常識生活過來的。

魯迅先生30年代在上海,早就說過這樣的話:“我們常將眼光收得極近,只在自身;或者放得極遠,到北極,或到天外,而這兩者之間的一圈可是絕不注意的。”

當代文化思想界的熱鬧背後,其實是荒蕪,從寫身邊瑣事的散文到談論各種思想的學術隨筆,正是魯迅所說的“身邊”和“天邊”的文字。這樣的枝頭上顯然是結不出任何果子的,只有那些注意“兩者之間的一圈”的人,纔有可能接近真理的地界。

一般來說,常識或經驗的東西被認爲表現了心靈的侷限,不能達到深刻的境界,但幾十年來更沉重的教訓卻是,做一個有思想的人不易,而承認眼見的事實,做一個明白人則更難。

直接的經驗常識往往可以戳穿謊言,照亮被思想矇蔽的心靈。

1975年夏天,我在川東一個縣城實習,那時候正在開展對資產階級法權的批判,廣播裏終日宣傳着革命的大好形勢,對現狀我雖不十分認真,但也談不上懷疑,出於多年來思想培養的潛在影響,我完全可以自我安慰,也許每天看到的現象並不是本質和主流。

相比之下,我當時倒是更喜歡跟朋友討論那些世界大事。

我們的政治老師平時是個風趣的人,有天晚上我們去郊外散步,經過一處破敗的農舍,看見幾個筋骨畢現的老人躺在門板上納涼,像牲口一樣喘息,那個政治老師忽然冒出一句:“苦難深重的中國人哪!”

說完他就沉默了。

這句話當時對我的震動是難以形容的,它不過道出了一個衆所周知的事實,卻改變了我對整個社會的看法。

也就是說,我從此學會了常識的立場。