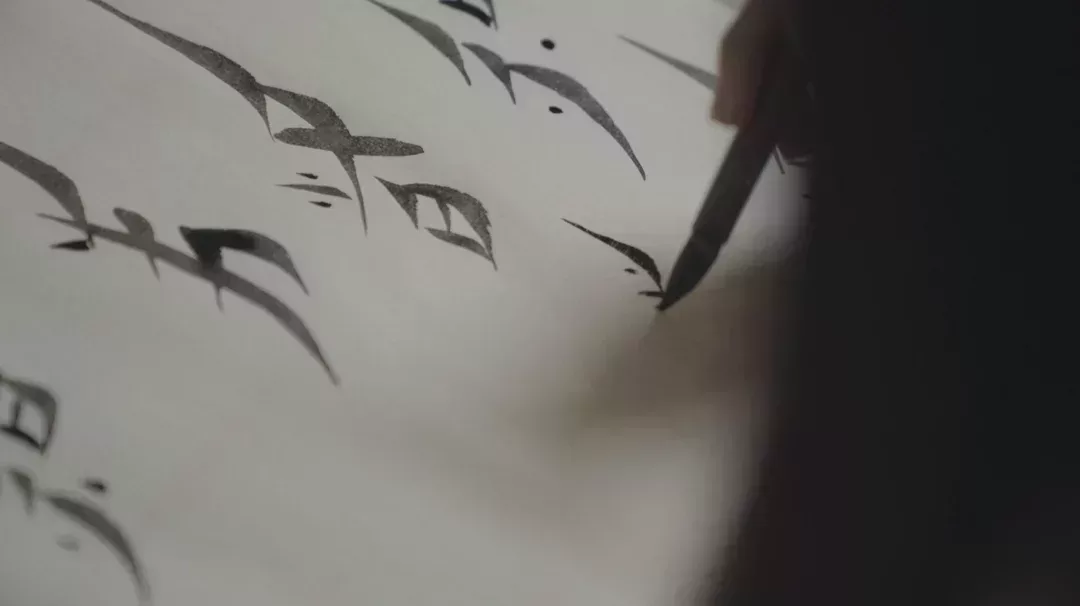

這是一種清癯娟秀的文字,只由豎、點、斜、弧四種筆畫組成,呈長菱形。吳思慕第一次知道它的存在,出自偶然。十一年前,研究生一年級的暑假,音樂專業的她在湖南一個縣調研瑤族音樂,聽聞隔壁江永縣有一種只供女性用的文字。

江永縣城的大街小巷,店面招牌的漢字下面,統一配着一行小小的女書文。她坐上中巴車,混在一羣挑菜販雞的本地人中間,第一次到達了位於鄉下的女書園。

女書園裏人煙寥落,陳設破舊。下雨天碰上跳閘,展廳裏的燈滅了,得用傘柄把開關挑上去。展廳裏陳列着當地人結婚用的婚轎,舊時代的三寸金蓮鞋。吳思慕感到莫名的壓抑,至今記得一篇女書文的結尾:“女書做得好,從頭一二寫分明”。

自1980年代被學界關注,這種帶有強烈性別特徵的文字就被視爲苦情文學,一種“沙龍式的歌堂文化”。女書作品通常爲七言詩體唱本,大多數時候在訴苦。精通女書的人在當時被稱爲“君子女”,“君子女”嫁娶流轉,在本地建立以她們爲核心的女性社團。江永一帶有唱歌堂的風俗,女人們常常聚在一起一邊唱讀女書,一邊做女紅。

吳思慕對《女兒河》印象頗深,女兒嫁到別地,日子沒有孃家好,就在附近找一條河,一邊洗衣服,一邊唱《女兒河》。“當時的男性是不太搭理寫女書的,覺得只是女人的一種消遣方式,你寫什麼他們也不管。”她說。

女書裏沒有顛覆性別秩序的創舉,或者更爲先鋒的觀念。比如,在漢字中,一些女字旁的字詞通常包含貶義,印有舊時代性別觀唸的轍痕。那女書裏有沒有男字旁?答案是否定的。一些女書作品裏還保留着封建的婚戀觀。

胡欣是江永女書現今最年輕的傳承人,與這種文字深度接觸已有十餘年。她向記者介紹,女書中有類似《女兒經》的作品,教導女性如何“笑不露齒、坐不搖身”。女書園之前的一個展廳裏,曾掛着一幅《訓女詞》。所謂“訓”,就是教導一個女人該如何勤儉持家,做好媳婦。胡欣記得,有位男士看到《訓女詞》後,“覺得好,說要拍回去給自己老婆看”。

紀錄片導演馮都第一次聽說女書在十九年前,美籍華裔作家鄺麗莎的小說《雪花祕扇》裏,兩位“老同”女主人公通過這種加密的文字,互訴衷腸,宣泄對各自婚姻的不滿。

成爲母親三年後,馮都強烈感覺走到了人生的岔路口。此前她承擔了更多的母職,被優秀母親的自我要求禁錮,陷入事業與家庭的兩難:將事業放下後,她體會到很深的失落感。主要精力分給照料女兒,又陷入自我懷疑:我的人生價值只有這些嗎?

兩條道路的對抗讓馮都陷入困惑。“每個女性在這個時間點都會面臨問題嗎?好像是應該做的,應該滿足這些角色。”她對記者說,“但是她們(女書的創造者)卻創造了這樣一種文字,把她們內在的糾結、困惑、苦難、迷惘都分享出來,然後給予彼此力量,我特別需要這個東西。”

那是2017年,馮都決定拍攝紀錄片,聚焦這種只屬於女性的文字。

她去位於湖南江永的女書園採風,發現存世的文獻材料其實不多,女書作者死後通常將作品付之一炬。馮都無意翔實呈現女書的前世今生,而是想借此關注當代女性的生存。胡欣當時正爲一段失敗的婚姻而沮喪,吳思慕則剛步入一段關係,三位女性各自面臨着不同的婚戀和育兒困境。

聚焦當代女性境遇的紀錄片《密語者》,在2023年入圍了第95屆奧斯卡最佳紀錄片短名單。一年後,又獲得第45屆新聞與紀錄片艾美獎最佳紀錄片獎的提名。2024年8月31日,《密語者》在中國內地公映。

攝影師魏高是團隊裏的幾位男性之一,拍攝時,他發現田間地頭和屋檐角落遍佈蛛網,他把鏡頭對準那些空落落的網。馮都一度費解,“蜘蛛網有什麼好拍的?”他說,那張網隱喻了女性的境地。“網是自我織出來的困境,想要掙脫也很難。”他對記者說。

“隨着社會變化,文明程度的提高,女性地位好像是在提高,但是你去問大家,對於成功女性的解讀是什麼?其實就是既要、又要、還要。”馮都說,“社會目標、個人目標、家庭責任,怎麼樣去權衡,這個課題是全世界的女性都在面對的東西,我們所有的掙扎都在內部。”

1. 兩代女性,困於婚戀

高中畢業之前,胡欣幾乎沒有離開過家。2007年,高中畢業的她去幾百公里外的廣東番禺打工。外部世界濃縮在一個電子工廠。姐姐先於她在那裏做女工,每天盯着流水線上那些“轉過來又轉過去”的電子零件度過時間。村裏同年紀的女孩子命運大致類似:有的上中專學技術,有的去廣東務工,要麼乾脆找個好人家嫁了。

姐姐的照應沒能撫平陌生環境引發的不適,胡欣每天打電話回家都哭。

父親在電話裏勸她,要不回家算了。女書園那時外包給企業運營,正好招人,沒別的要求,來面試就能上。一個月工資480元,週末上班,週中可以調休兩天。胡欣很滿意,“我不是那種很有野心的人。”和陌生世界碰觸不到兩個月,她就縮回了曾經的家。

開始的工作簡單,“就是賣票”。她也受過排擠,不知道怎麼應付人情關係,一度萌生退意,想着不如再次外出闖蕩。那兩年,她有機會和本地傳承人朝夕相處。晚上在家拿本女書字典,用毛筆練兩三個字。

一些女書作品會記錄下過去瑣碎的生活,許多饒有趣味的片段。比如謎底是月亮的謎題:“春天不下種,四季不開花,一時結雪豆(注:扁豆),一時結西瓜。”當地有結拜姐妹的風俗,一個女性結婚後,親近的姐妹會給她製作《三朝書》,在結婚的第三天給新娘贈賀詩。過去傳承人都會寫自傳,把自己的一生用女書寫下來。

因爲工作,她和傳承人何豔新逐漸熟識。何豔新是1940年代生人,婚姻是封建包辦時代的產物,原本有自由戀愛的對象,父母想讓她婚後留在身邊,幫她找了一門親事。她給結婚對象寫信,要求他婚禮當天不要出現,雖然兩位新人都缺席,但這門婚姻在鄉土社會仍被承認。何豔新抵抗了三年,拒絕和丈夫同房,最終還是妥協,生育有七個子女,其中一個夭亡。

因爲精通女書,何豔新受邀去各國參加活動。1997年,她受日本學者遠藤織枝之邀前往日本交流。那時丈夫已罹患胃癌,時常發飆,動輒打罵。何豔新從日本歸來後,丈夫態度更甚,向她要錢,將兩人的合照撕毀一地。很快,丈夫去世,家庭的生計都落在何豔新身上。

在浦尾村,20歲是談婚論嫁的節點。2009年,21歲的胡欣結婚了。丈夫在鎮上工作,收入穩定。他們自由戀愛相識,對方年長她很多,社會經驗遠比她老到。就這樣,胡欣懵懵懂懂地被安置到“妻子”的角色上。婚後,丈夫“一言堂”,家裏事關金錢的決策,直接略過她的想法拍板。

這些年,“最年輕的江永女書傳承人”的身份把胡欣帶往更大的世界。2009年,女書園重新布展、開張,胡欣成爲講解員。那一年,她第一次到了長沙,省會場館的講解員都說標準的普通話,她回來對着新聞聯播,把口音打磨標準。

女書逐漸打開了胡欣的眼界。她慢慢意識到,丈夫的很多觀點她不再贊同。

馮都聯繫胡欣時,胡欣剛剛離婚三天。前夫要求離婚的理由有些荒唐,因爲她懷的不是兒子。馮都帶着攝像機進入她家,看到白牆上掛滿了各類官方活動的合影。在女書園的門口,胡欣卻說:“榮譽用來幹嗎呢?女的誰不想要個幸福的家庭,有自己的小孩,疼愛你的丈夫。”

她和記者細緻講起婚姻裏的遭遇,但拒絕將其寫出。胡欣家裏有三個姐姐、一個弟弟,姐妹裏她排行老四。她觀察幾個姐姐婚後的境遇,一個姐姐完全以丈夫、兒子爲重,幾乎失去自我。胡欣的領導對她說,“如果你不做女書,你就成了農村的婦女,整天在家。”

拍攝紀錄片期間,胡欣和何豔新去一座廟裏燒香拜神。胡欣問何豔新,女書裏好像從來沒有講述要如何處理夫妻關係的內容。何豔新告訴她:“那時候沒什麼好處理的,丈夫不理你,你根本過不去。”

馮都認爲,在受教育等層面上,當代女性所受的束縛比舊時代更小,“但我們內在受到的壓力,我們的掙扎不是說不存在。”

2. 女書和女性同樣站在十字路口

紀錄片的另一位主角吳思慕出生在湖南郴州,父母都是醫學教授,家境優渥。父母對她一向散養,15歲去省會念高中,她很早就離家獨立。她是上海音樂學院的碩士,主業在上海當聲樂和古琴老師,業餘做女書。別人一聽,都問如何變現。

在上海,她受邀去一些活動上介紹女書,流程簡單。譬如到女企業家協會——她形容,真正有實力的女企業家都不會來的那種,花半小時科普女書知識,帶着大家一起寫女書字,例如幸福的“幸”字,隨後拍照、打卡。“真正喜歡女書的人不多。”在高效率的上海,大家更多是把女書當工具。

紀錄片拍攝時,吳思慕正準備進入一段關係,特意用女書寫下一首詩,爲追求者設下門檻,讓對方尋找資源“解謎”,時限一週,解出來就答應在一起。追求者殷勤地只花了一天時間,就弄清信上的內容:“桃之夭夭暮春時/聞言只覺曾相識/同年同月同日生/此生緣分天註定/奇蹟花園伐琴瑟/與君和鳴伴終身。”

在一起不久,男友提出帶她回村裏老家探望母親和家人。出發前一晚,吳思慕發現,男友突然發生劇變,拿出教育的口吻,告訴她回老家後該如何待人處事,像在“訓人”。“到家裏你稍微勤快點”“媽說了讓你什麼都不幹,我說那不行”“不炒菜總得要端個碗吧”。當時,男友的父親去世一週年,母親寡居。

她說,自己當時只顧溫順聽男友“教導”,並未察覺不適。她弄不清當時的心理活動。“我不思考了,我完全在聽他說什麼,他讓我做什麼。”吳思慕後知後覺,那時的自己眼睛裏完全沒有光,極其木訥。

吳思慕說話柔聲細語,待人溫和,“其實我的內心不是這樣的。”她說。

在老家的庭院裏,男友和她談及未來規劃,認爲結婚生育後,應該把主業作爲兼職,餘下更多時間放在家庭,女書對她而言並非性價比很高的愛好。她腦海裏一下子跳出了女書作品裏的一句話,“學堂之內無女人,封建女人纏小腳,出門遠路又難行。”

一種壓抑感穿過時空綁縛在她身上。“以前寫女書的人如果知道我現在的處境,肯定會跟我說,你不要回來,回到我們當時的處境中去。”她對記者說,“才認識幾個月的人,要去幫我安排我後面所有的人生,我覺得我這輩子是不是要完了?”

回到上海後,吳思慕果斷和男友分了手。馮都和拍攝團隊都很驚訝於這個決定,“我們當時也是被她的表象騙了,原來她是這樣的女孩。覺得特別好,很喜歡她。”馮都說。

在《密語者》中,馮都詳細展現不同身份背景的女性如何在兩性社會中找到自己的位置。

曾有一則關於女書的軼聞流傳:20世紀60年代,在湖南邵陽的火車站,一位穿着類似瑤族服飾的婦女被火車壓斷了腿,她講話的口音沒有人能辨識。於是有人拿了紙、筆,讓她寫下來,但所有人都認不出她寫的文字。婦女被送到北京,經由一位教授識別,才知道是女書。

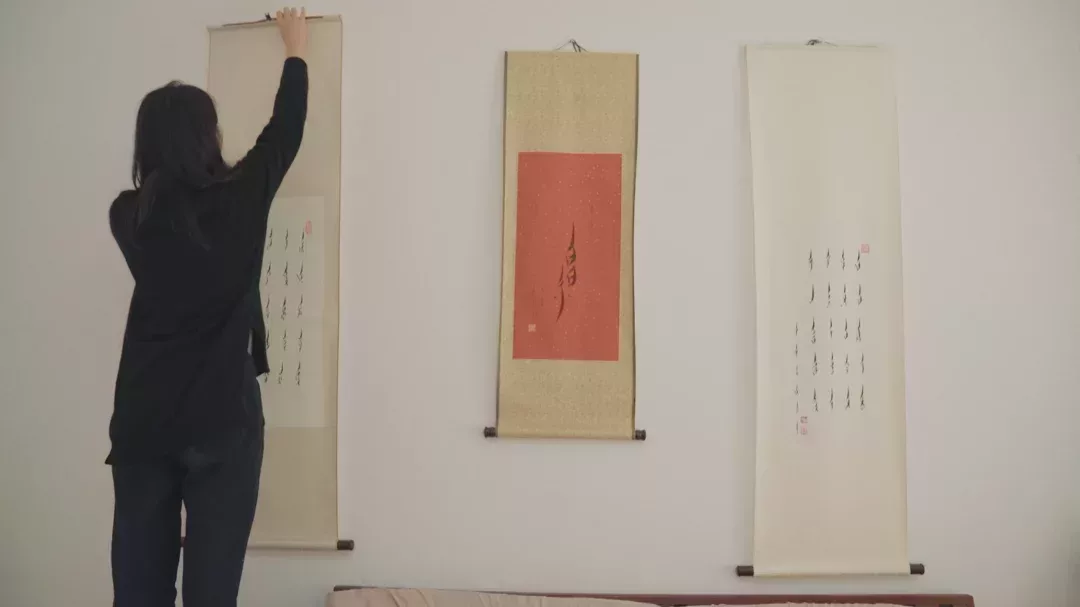

當女書走向大世界,“失語”似乎難以避免。導演馮都拍攝下不少類似時刻。在一個旅遊博覽會上,胡欣正低着頭寫女書書法,一位男性旁觀者發出疑問:這麼大的紙,字卻這麼小?言下之意,爲何不把整張紙鋪滿?胡欣回應:女書就是要秀氣。

在大大小小的女書活動中,胡欣常穿一件藍色中袖上衣,在臺上表演,她常被要求捨棄數量繁多的苦情內容,摘選零星的快樂的作品。活動現場,多數時候是烏泱泱一羣男性,觥籌交錯,胡欣有時會感受到某種壓迫感,“這畢竟也是一種女性文化,還是想要更多女性來關注、看。”她對記者說。

“站在推廣非遺公益、傳承(的角度)……你們懂不懂女書、會不會讀寫不是關鍵。”在一個探討女書商業化的四人會議上,一位男領導談起“品牌跨界”,聊起故宮和某牛奶品牌,依託於皇家文化,推出了一條該牛奶品牌的高端產品線。他隨即類比說,“女書做出來的芋頭,是整個市場最貴的芋頭,品質最好的,我就是高端的。”

一位女性工作人員提醒他想法需要斟酌,“女書文化品牌是最重要的核心資產,我們不能夠去損害她的資產,她是獨立的,是閨蜜送給閨蜜的。”領導仍堅持說,要“放開一點點”。

“我覺得如果要商業化,首先要更深入地瞭解女書,瞭解女書文字的本身,或者女書的意義所在,再去商業化,可能成功率會更大一些。不會扭曲女書文化本身,這個也很重要。”吳思慕曾看到有店家在男士服裝的領口繡上女書作品,想要藉此傳達女性對男性的關愛。“我覺得這個很奇怪,它本身就是同性之間一種很私密的交流方式,這好像在扭曲對女書的理解吧。”

馮都感知到,女書的命運和女性的命運同樣站在一個十字路口。

“在商品化的大環境裏,你其實可以看出男性對女性的視角,而不光是對女書的視角,裏面反映出男性對女性的刻板預期,或者說希望通過女書看到對女性的期待,”馮都說,“這和我們的認知有挺大的差異,我想把這個差異以一種相對含蓄的方式表達出來,又不要去激怒另外一方。我覺得這個差異是需要被看見,需要被放在臺面上的。”

3. “你讓我看到女性內心所做的努力”

吳思慕大概半年組織一次姐妹間的聚會。一次聚會上,一位女性朋友談及婚姻,說結婚之前覺得找到了港灣,終於有一個遮風擋雨的人了,結果發現,這些風雨都是男人帶來的。

馮都覺得,“風雨論”是女性對婚姻的一種客觀預期,但在現代婚姻中,“沒有誰應該有責任爲你遮風擋雨”。馮都並非試圖加深性別隔閡。她說,社會對男性同樣施加刻板預期。

跟隨吳思慕去時任男友的老家時,男友家的牆壁被鄰居拆房波及,裂開一條縫。鄰居始終拖延解決時間,前一年出現的問題,他們回來時裂縫還明晃晃地留在那裏。飯桌上,作爲家裏的男丁,男友被灌注“頂樑柱”的預期,姐姐敦促他趕快找村裏解決問題。

馮都理解他的處境,父親去世,母親在村裏受排擠,兒子回來了,必須要出頭,“這個責任是擔在他身上的”。她把兩面都呈現在銀幕上,“他對於這個家庭賦予兒子的責任,或者社會對男性的預期,是接受的。不管是被迫,還是主動接受,從側面也能看到這個社會對男性刻板的預期,我覺得他也不容易。”

馮都開始拍攝《密語者》後,丈夫一度擔心,拍完後她會不會離他的精神距離越來越遠,“往那邊靠了”。成片製作完,丈夫是第一個觀衆。他一度有點緊張,一個人挑了合適的時間觀看。看完只說了兩個字:挺好。

《密語者》在海外放映,幾乎每場映後,都有外國女性跑過來問她:你覺得我們有任何不一樣嗎?馮都說,哪怕在挪威,女性權益如此彰顯、總理是女性的地方,大家的反應也都差不多。在很多映後,她都舉過一個反映家庭分工不平衡的例子:逢年過節,給公婆買禮物都得媳婦去操心,爲什麼呢?很多美國的女性觀衆聽馮都這麼講,也應和道:“我們也一樣的,爲什麼呢?”

“大家(夫妻雙方)都是爲事業奔波,我們也都在養育一個孩子,這事兒不可能絕對平等,但至少大家心裏都有一杆秤,這裏做多一點,那裏做少一點都沒關係,但至少應該是更平衡的關係,不能說女生更多承擔家庭(分工)。”馮都對記者說,“現在這麼多女孩子不願意結婚,我覺得深層次的原因上沒有被看見,沒有重新找到平衡的話,女生需要更大的勇氣進入一段婚姻。”

令馮都感到意外的是,一些看上去和片子裏女性困境毫無相干的男性也表達了理解。在美國奧斯汀放映時,一位西部牛仔裝扮、標準美國西部的男人走過來說:“我很欣賞,你讓我看到女性內心所做的努力。”

一對年老的白人夫婦,丈夫看完後說,這是第一部讓他重新思考根深蒂固的父權思維方式的片子,讓他重新思考自己和妻子、和女兒之間的關係。白人妻子走過來,握住馮都的手說:“這是你給我的,三十多年來最好的一份禮物。”

馮都覺得,文字信息的輸出能讓男性知道女性的處境,但電影的魅力在於,讓他們感受到女性的內心。

看完《密語者》後,馮都和丈夫再度討論起家庭分工,他攬過帶孩子做體育運動的職責。女兒一歲半以前,馮都幾乎每天24小時帶孩子,離開女兒一刻都會讓她感到負疚,她用極高的“母親”的標準嚴格要求自己。

她記得自己小時候,56天就可以進託兒所。女兒出生時,父親罹患癌症,她不想把老一輩的精力扯進育兒,也不願意把看護孩子的責任交給阿姨,於是停掉工作兩年。但全職媽媽的角色讓她感覺人生空掉一半。

拍攝紀錄片的過程,讓她逐漸消解掉不少負疚。她現在放心把一部分母職讓渡給丈夫,常常帶女兒去工作場合,讓她看看媽媽不在家庭的那一面。後來,女兒的老師告訴她,女兒很爲她的工作而自豪。

胡欣記得何豔新說起丈夫去世後的人生甘苦,得揹着小孩犁田,一鋤頭一鋤頭挖,手磨出繭,在男人堆裏搵食。疫情之後,孩子提出把何豔新接到身邊盡孝。待了沒多久,她自己跑回來了。在何豔新的家裏,掛着一幅用女書寫的字:“喫虧是福,逍遙自在。”

何豔新小時候和外婆一起住,回憶裏的很多時刻,外婆一邊寫,一邊流淚。很長一段時間,她拒絕告訴前來田野調查的學者們自己知曉女書,將外婆的傷痛告知於人。2023年,胡欣的父親因爲車禍去世,何豔新原本想用女書給她寫一封勸解書,最終作罷,“怕一寫你會哭得不行”。

安慰的話留在過去互贈的扇面上、書信裏。胡欣至今記得其中的一句:“感謝孫娘真有意,提筆修書薄伴言。”