徐志摩的一生,可以分成兩面,被放大的一面是感情史,讓喫瓜羣衆們津津樂道,而被隱去的一面則是政治觀,以至於鮮有人知。

長久以來,人們一提起徐志摩,馬上想到的標籤是詩人,其實把徐志摩定型爲一個浪漫詩人,是一種嚴重的偏差。把他的成就和貢獻僅僅侷限在文學創作上,顯然是有意的誤讀。

因爲若把他的一生,簡單的概括成兩段婚姻和三個女人,或者幾首口口相傳的愛情詩時,那個以政論文章鍼砭時弊的知識分子,就會被隱藏在歷史的故紙堆。

徐志摩的英文名叫漢密爾頓·徐,這是在致敬美國的開國元勳漢密爾頓。漢密爾頓是美國政治制度的主要設計師,美國經濟制度的核心創建者。

從這一點上就可以看出徐志摩的抱負。

徐志摩出國前學的是法科,從北洋大學到北京大學,都是如此。更爲關鍵的是,徐志摩一直崇拜著名的政論家梁啓超,還正式拜梁啓超爲師。徐志摩初期的政論文,在行文用字方面師從梁啓超,筆鋒帶感情而充滿活力,慷慨激昂、淋漓盡致。

徐志摩爲什麼崇拜梁啓超,而不是文學家王國維?答案顯而易見。

1918年8月14日, 21歲的徐志摩,踏上了赴美留學的旅程。徐志摩主攻政治學、歷史學、經濟學、社會學等專業,並在短短時間內修完了碩士課程。

兩年之後,徐志摩順利在哥倫比亞大學畢業,然後來到英國劍橋大學攻讀博士。

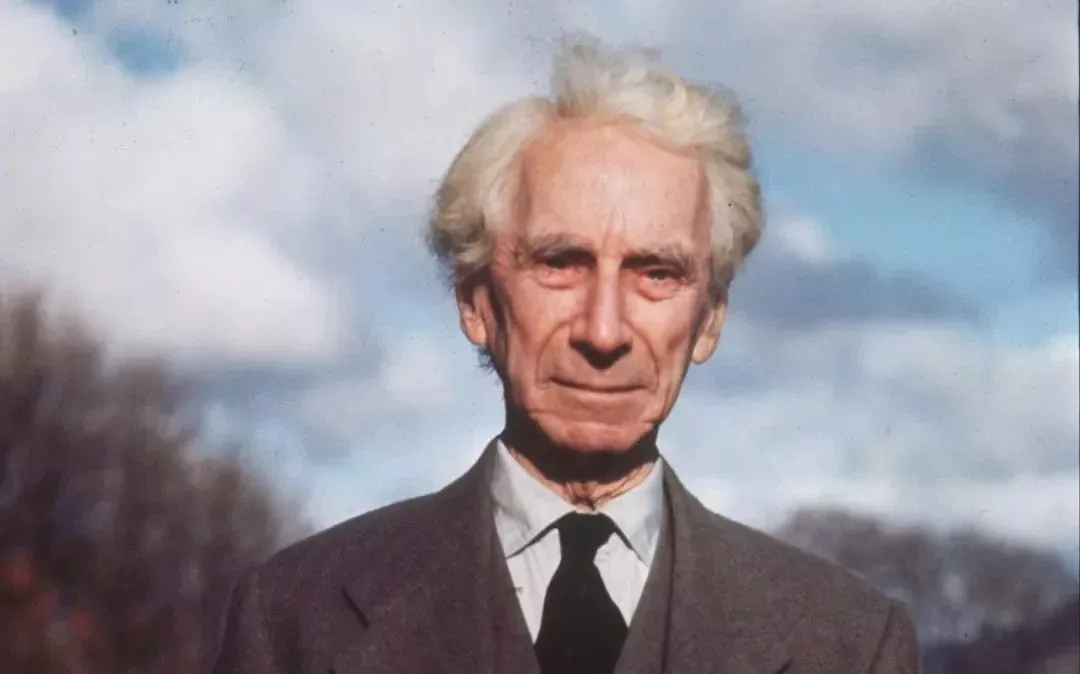

他的老師,是著名的左翼理論家拉斯基,拉斯基對蘇俄的無限崇拜,也深深影響了徐志摩。在劍橋大學,徐志摩還結識了很多社會活動家、政論家、哲學家,比如他的偶像,英國著名的大哲學家羅素。

1920年底,羅素應梁啓超邀請訪問中國。因爲羅素剛剛訪問蘇俄,中國的知識分子希望羅素能夠指點迷津,讓中國也走上蘇俄的道路。

然而一個多月的蘇俄之行,已經讓羅素的幻想破滅,所以他嚴厲的批評了蘇俄,希望知識分子放棄幻想。爲此,羅素髮表了五大演講,從人性、經濟、社會等多角度,指出了蘇俄模式的悖論。

但羅素的這一觀點,遭到了中國知識分子的全面論戰。反駁羅素的人,當然也包括彼時的徐志摩。徐志摩在《落葉》中寫道:那紅色是一個偉大的象徵,代表着人類史上最偉大的一個時期。

然而在1925年初,當徐志摩的鞋底第一次踏上蘇俄的大地時,他的夢徹底的碎了。

在《歐遊漫錄》中,他將莫斯科比作着了火的大城,這團火焰燒燬了舊俄國,同時也讓託爾斯泰化爲灰燼。

尤其是結尾的血海論,更是體現了徐志摩非凡的洞察力:他們相信天堂是有的,可以實現的,但在現世界與那天堂的中間隔着一座海,一座血污海。人類泅得過這血海,才能登彼岸,他們決定先實現那血海。

以血海的方式完成一種主義,顯然不是人類的福音,而是災難。

徐志摩對蘇俄的看法,激濁揚清,眼界遠在胡適之上,比胡適更前瞻、更準確、更深刻。這源於徐志摩是一個視自由爲理想,視人性爲崇高的自由主義者,以張揚人性爲己任,唾棄壓抑與專制。

1925年的秋天,徐志摩接手了《晨報》副刊,他肯定了左翼青年的正義與熱情,但又理性的告知,俄式革命的代價是個人的自由。

徐志摩帶着滿腔理想主義的勇氣和強烈的社會責任感,寫下了著名的戰鬥檄文:《就使打破了頭,也要保持我靈魂的自由》,併發出了吶喊:無理想的民族必亡!

但《晨報》沒有辦幾期,駐地就被親蘇分子付之一炬。

徐志摩在《晨報》副刊恢復之後,親筆撰寫了聲明:火燒了木頭蓋的屋子,但燒不了我心頭無形的信仰。本刊選稿的標準還是原先的標準:思想獨立與忠實,不迎合照舊不迎合, 不諛附照舊不諛附,不合時宜照舊不合時宜。

《晨報》副刊這個陣地,生動展現了政論家徐志摩批判社會的實力與勇氣。

1931年,“九一八”事變爆發,徐志摩的愛國熱情再度高漲,他說:往事如夢,最近頗想到前線去殺敵!恨不能戰死在沙場上!死在戰場上是今日詩人最好的歸宿。

1931年11月19日,他乘“濟南號”飛機去北平,卻因飛機誤觸山頭而遇難。

徐志摩在詩歌與政論上是左右開弓、兩不耽誤,而且相較文學,政論文章不但數量不少,質量一點也不遜色。徐志摩的三大特長——詩、情、思,倒過來排才更合適。

但天不假年,否則在現代中國轉型的思想界,徐志摩不遜於任何人。