在小說《三體》中,面壁者雷迪亞茲在執行了自己的計劃數年後,其計劃被他的破壁人看穿。雷迪亞茲的破壁人對他說了這樣一句話:“您表面粗魯內心細膩,但再往內心看,您仍然是個粗野的人”。

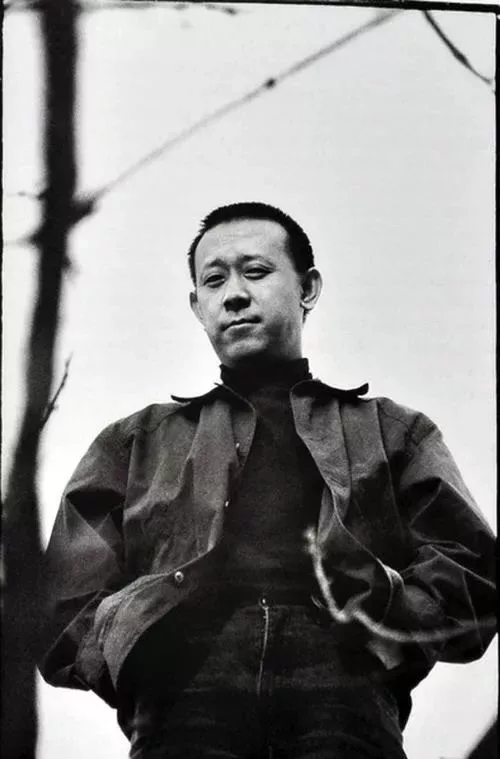

這句話用來評價姜文,也很合適。

姜文,乾的是文人的行業,而內心其實住者一個武人。但再往骨子裏觀察,他仍然是個文人。

這話可能聽着有點繞,但這句話是關於“姜文式電影”的終極答案。姜文的職業是導演,但他的做派完全不像一個導演,導演是頂頂文藝的職業,而鬍子拉碴的姜文基本跟“文雅”這兩個字絕緣。在他的電影裏,他毫不掩飾自己對於暴力、革命的崇拜,他樂於飾演那些俠客般的牛仔式角色,槍戰殺人,看的過癮。

所以說,幹着文職工作的姜文,內心住着一個武將。

但是姜文的本質依舊是文人。

文人的終極的特點是什麼?

清高、自傲,對自己的思想和理念有着高度自信,對於現實則頗有些不屑。

影視圈的一號文人,是姜文。歌手界的一號文人,是汪峯。汪半壁之所以名聲到了今天這個地步,跟他自己的沉默有很大的關係,他不太在乎外人對他的看法,傲氣與姜文如出一轍。

姜文的電影,無論外界評價如何,他都不會對自己電影的質量產生一絲一毫的懷疑。就算被罵的最狠的《一步之遙》,在收穫了無數罵聲之後,末了姜文撂下一句:“以後再也不幹這種包餃子餵豬的事兒了”。

所以,評價姜文電影的“好”與“壞”,對於他自己是一件無所謂的事情。人家拍電影的第一條件是自己覺得好看,至於你們覺得好不好看,隨意。他那些晦澀的隱喻和需要極高素養才能看的懂的彩蛋,只是拍給自己看的,至於觀衆能不能看懂,完全隨緣。

姜文之所以捱罵,是因爲他太隨意了,太自我了,他從不向市場和觀衆妥協。他在每一部電影裏都加滿了自己的個人觀點和藝術偏好,始終是用藝術電影的心來拍商業電影。

雖然罵馮小剛的人比罵姜文的人多很多,但是仔細研究一下,罵馮氏電影的人遠沒有罵姜文電影的人多。原因是什麼呢?因爲馮小剛特別分的清什麼是商業電影什麼是藝術電影,和怎麼把自己的個人愛好插入到商業電影中去。

馮小剛的巔峯之作,我認爲是2001年拍的《大腕》,這部片距今已經近二十年,但是其在中國喜劇中的地位依然非常重要。《大腕》雖然是喜劇,但是其笑點是很高級的,屬於那種看了之後仔細一想,然後會心一笑的類型。電影裏也充斥着各種文化梗,是馮小剛個人興趣的體現。這種喜劇與現在的開心麻花式喜劇是截然不同的,開心麻花的喜劇電影也很搞笑,但是出了電影院之後,什麼都留不下。

《大腕》有其特殊的時代背景,2001年的時候,中國能進的起電影院看電影的人少之又少,就像03年之前的網民一樣,素質高着呢,那個時候的觀衆看的懂《大腕》,所以這部片子能成功。

後來經濟發展了,票房上漲了,觀衆多了,可平均水平也下來了,這個時候的馮小剛電影的門檻也開始迅速下降,他開始拍《非誠勿擾》,開始拍《唐山大地震》,也許不夠好,但總之不會讓人罵做“裝逼”,罵馮小剛電影是因爲他拍爛片,是能力和發揮問題。罵姜文是因爲他拍出來的電影大夥看不懂,是態度問題。

後來等馮小剛名也夠了,錢也夠了的時候。他開始追求自我了,開始拍藝術電影了。於是他完全按照自己的想法,拍了《1942》,結果賠的稀里嘩啦。馮導覺得自己很愧疚,爲了讓那些投資商們找補找補,他轉過頭來拍了個商業到不能再商業的《私人訂製》,雖然這是個爛片,但是這部片很賺錢。馮導對自己這種爲理想買單拍爛片的行爲也感到無可奈何,於是他在電影裏總是重複一句話:“成全別人,噁心自己”。

該藝術的時候藝術,該商業的時候商業,這是馮小剛的成功之處。所以雖然馮小剛這些年各種新聞纏身,但只要是他拍的電影,大家還都是買賬的。

《邪不勝正》的首映式結束後,那些影評人出來之後面對鏡頭,都說不出話來,含蓄了半天說出一句:“這是一部很姜文的電影”。

《邪不勝正》這部電影,沒有什麼可分析的,畢竟你也不是目標受衆。

姜文在電影裏毫不掩飾的表達了對老北京的懷念,自己對老北京上流生活的追思。曹雪芹的房子洪武爺的畫,姜文無時無刻的表達着:這些東西和我是一體的。

那是一種來自大院子弟的驕傲,是一種“紅色江山是我老子打下來的驕傲”。姜文在滿清旗人身上,在辛亥元勳身上找到了與自己的共同點,所以他在《一步之遙》裏演了說滿語的清朝貴族,在《邪不勝正》裏演了手眼通天的辛亥元勳。說到底一句話跟你們這羣老百姓不一樣。

但是既然這部電影被評價爲“很姜文的電影”,那麼僅僅有“大院遺風”是不夠的,畢竟姜文的每部片都這樣。《邪不勝正》裏充斥着太多的姜文的個人觀點和藝術偏好。無論是嘲諷蔣介石:“你會把心裏話寫在日記裏嗎?”“寫出來的能叫心裏話嗎?”“下賤!”,還是對影評人的嘲諷“評價你的電影就一定要看過嗎?”,都是姜文自己的心裏話,只不過他沒寫在日記上而是拍在了電影中。很難想象這些想法是在電影開拍之後才誕生的,這些想法一定已經由來已久,《邪不壓正》只不過是一個容器而已。

說白了,用電影裏姜文自己的話說:“我就是爲了這瓶醋,包的這盤餃子”。

這是真的有可能的,很多文人都這樣。茅盾文學獎至今已歷三十餘年,如果要評選讓人印象最深刻的幾個書名的話,《穆斯林的葬禮》一定名列其中。雖然這本書寫的實在是名不副實,完全配不上茅盾文學獎,但不得不承認它的書名起的一看就讓人有了解的慾望。有意思的是,作者霍達在前言中說,自己從來都是先想書名再寫內容,《穆斯林的葬禮》這個書名是早就想好的,內容是後來編的。這就是典型的“爲了這瓶醋包的餃子”。

所以,看姜文的電影,別糾結劇情合理不合理,故事科學不科學。人家想表達的就是這瓶醋,你又何必糾結餃子是什麼餡的呢?