124年前的巴黎奧運會沒能營造一個完美且封閉的比賽環境,14名馬拉松選手的潛在障礙包括馬車、有軌電車和拉維萊特屠宰場附近的牛。一位巴黎的麪包師獲得冠軍,來自美國的對手抱怨說,麪包師對巴黎城的路線熟悉得不得了,他日後被澄清其實是木匠。2024年的巴黎奧運會,註冊的馬拉松選手有滑雪世界冠軍、網店店主和快遞小哥,不過,由於這次人數激增到40048位——是124年前的2860多倍,或許真有熟悉巴黎城的麪包師混入其中。

這是歷史上人數最多的一次奧運會馬拉松項目,三年前舉辦的東京奧運會,馬拉松參賽選手一共有203人。

現代奧運創始人皮埃爾·德·顧拜旦男爵排斥向所有社會階層開放體育運動,稱女子運動是“人類雙眼能看到的最不美觀的景象”。這位法國貴族試圖爲奧林匹克運動灌注的精英主義,被他的同胞在一個世紀後以另一種方式否定,2019年2月,巴黎奧組委宣佈,將舉辦一個名爲大衆馬拉松的項目,路線與正式比賽毫無二致,全世界所有20歲以上業餘跑者都可以報名,按照1:1的男女比例抽籤錄取。

迄今爲止,沒有任何一箇中國木匠在奧運會項目中奪冠,在過去長期盛行的體育環境中,他或許都沒有參賽資格。但現在,買了學區房的中國媽媽,要帶剛考上大學的女兒見見世面的中國爸爸,都擁有了在奧運會跑步的機會。

大部分人需要向公司請年假,把整趟行程的預算控制在3萬或5萬,不少人身上依舊揹負着KPI,有人聽說同事要去參加奧運會了,第一反應是:請那麼久的假,該影響績效了吧?

2024年8月10日,一羣不熟悉巴黎城的中國市民,跑進了奧運會。

1. 80萬人,1253天,10000公里

她考過三次研究生,分別是生物技術、經濟和中文;考CPA,別人報一門、兩門科目,她一口氣報了6門。挑戰的考試,通通失敗。

黃華今年38歲,在上海從事互聯網工作,她相信,所有的極限都可以被挑戰。原因是,在1990年代,她見過退伍軍人父親,每天凌晨三點,騎上一輛深色自行車,從江蘇如皋一路蹬到海安,往返50公里,把茄子、西瓜和水蜜桃塞到後座的兩個銀色鐵皮筐,賺取微薄的差價。“他不習慣在我面前訴苦。倒是一臉輕鬆的態度,喝酒、抽菸,感覺自己很逍遙。”

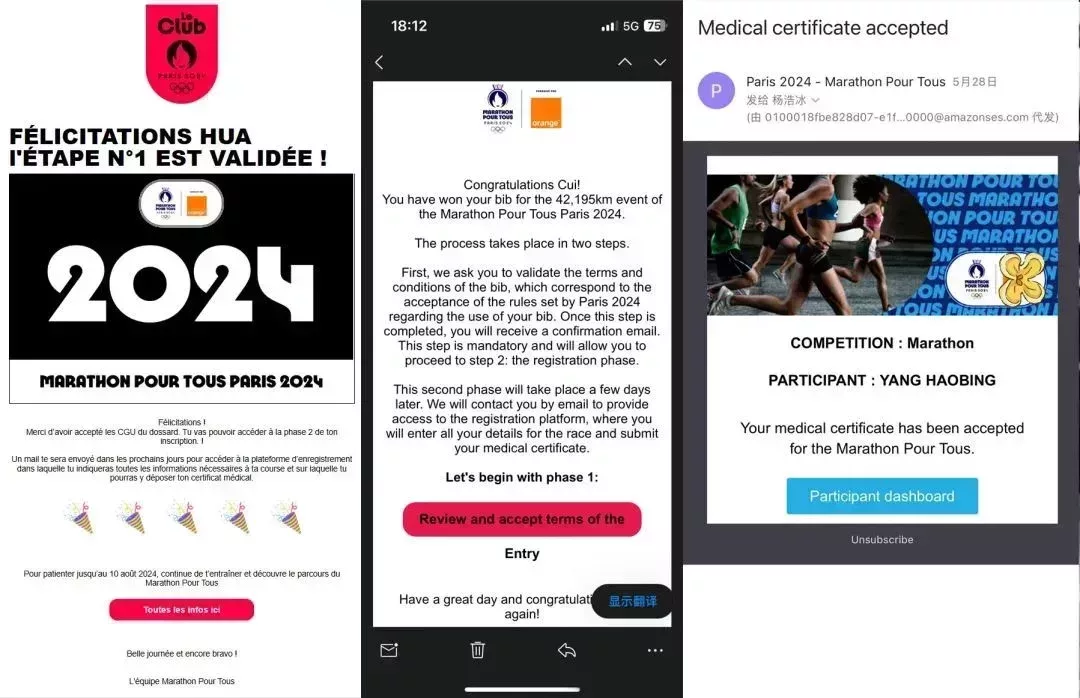

秉持這樣的信念,黃華考過三次研究生,分別是生物技術、經濟和中文;考CPA,別人報一門、兩門科目,她一口氣報了6門。她挑戰的考試,通通失敗。但在馬拉松上,她重拾了關於極限的信念,黃華是少數實打實跑夠了大衆馬拉松所需的10萬積分的跑者。

大概有80萬人報名大衆馬拉松項目。從2020年7月26日上午9點到2023年12月31日23點59分,1253天,80萬人要通過游泳、跑步、騎行、徒步、滑雪等運動方式,累計超過10萬的積分,獲取抽籤資格。如果換算爲跑步,是10000公里。相當於黃華父親200個普通清晨蹬出的路程。

在中國,馬拉松愛好者們6點或者更早的時間起牀,奔跑在黃浦江、閔行體育公園,或北京四環某條人流稀疏的路上,一位公司位於北京東四環的男士,曾計劃跑步上班,他對地鐵通勤1個半小時的距離毫不在意,只擔心沒辦法換工作裝。自從黃華把攢積分的App關聯到運動手錶後,上班、接送孩子的每一步,都被她視爲邁向巴黎奧運的新一步。她每天查積分,截圖,記錄日誌,跑到耐力的極限時,她默唸起村上春樹跑100公里時默唸過的話:“我不是人,是一架純粹的跑步機器。”

在終於攢夠10萬積分,獲得參賽資格後,這位“跑步機器”對整個過程印象最深的不是自己,而是一位會計師朋友,他幸運地、提前鎖定了參賽資格。

跑步社羣是一個極爲發達的信息網絡,很早就有人發現了不必跑夠10000公里的技巧。像那位會計師朋友,參加App上偶爾彈出的運動挑戰項目,完成就能抽籤。或者,直接領取贊助商的積分。

同樣在上海,從事建材貿易的王翠,某天在濱江路樹蔭下拉伸時,被跑友邀請進羣。2023年9月,王翠痛苦地發現,還要在上海的寒冷天氣裏跑1000公里,羣聊裏適時出現了獲取積分的技巧。羣主,一位新加坡跑友提醒大家,輸入某些贊助商的代碼,每個月就獲得500的積分,相當於跑了50公里。接下來的幾天,王翠在各類社交平臺上,一共搜到7個代碼,終於在12月31日之前,攢夠了10萬積分。

但技巧不會讓王翠的中籤資格失去應有的被尊重,這位原本只是爲了減掉啤酒肚的中年男人,已經跑了17個全馬、60多個半馬,他最近的全馬成績是3小時26分,遠遠好於4小時9分——根據中國田徑協會發布的《2023中國路跑賽事藍皮書》,這是中國男子馬拉松的平均成績。王翠認爲,自己還可以再少6分鐘。

2008年北京奧運會之後,中國的馬拉松運動在日漸開放的環境裏突飛猛進。2008年杭州馬拉松,3小時內完成比賽的選手足以躋身前十,之後,人們的願景變爲“千人破三”,這個天方夜譚在2023年的無錫馬拉松實現,1262人在3小時內完成了比賽。

人一旦開始跑步,一種近乎本能的動力,敦促他們跑得更遠。

馬拉松愛好者或許是一羣與世界聯結最爲緊密的人。生活在北京的房地產經紀人楊浩冰,最近一次出國是2019年秋天,在歐洲參加一次三國馬拉松。

那是一次在博登湖邊舉辦的馬拉松,天鵝和鴛鴦浮在湖面,阿爾卑斯山在遠處。起點設在德國的林道,沿湖邊大道經過奧地利,到達瑞士後折返。

體育比賽常常是政治局勢的映射,男爵操辦第一屆現代奧運會時,就要處理德國人拒絕出席的挑戰,按照威斯康星大學麥迪遜分校歷史系名譽教授阿爾弗雷德·塞恩的說法,那時普法戰爭的陰霾仍未消散,德國人的冷淡僅僅是不相信一個法國人的構想。

又是德國,在水光瀲灩的博登湖邊,楊浩冰注意到有人揚起不懷好意的旗幟。補水點的歐洲人打量了楊浩冰,問他是日本人、韓國人,還是臺灣人。楊浩冰向他們解釋,臺灣人也是中國人,但,“爲什麼就不能先猜我是中國大陸的呢?”離終點還有300米時,楊浩冰把準備好的國旗舉過頭頂,他特意挑了與肩同寬的5號尺寸。

楊浩冰的夢想是,在這個星球的每一塊大陸上奔跑,他每年都要出國,直到新冠到來。

再直到2024年的巴黎。

2. 偏見、壓力、啤酒肚

她的公司矗立在擠滿知名品牌和職業女性的南京西路,這裏的一家化妝品公司被戲謔爲“靜安女子監獄”。

馬拉松是男爵助手米歇爾·佈雷爾的發明。這位法國語言學家借鑑了希羅多德對公元前490年馬拉松戰役的描述,那時雅典軍隊逼退入侵的波斯人,意識到波斯人很可能會從海上發動襲擊,雅典統治者要求軍隊火速趕回。佈雷爾設計了一個終極體能測試,從戰場,沿着海跑回雅典,總距離大約爲25英里。男爵認爲,運動能爲帝國培養未來的領導人,而100多年後,中國的馬拉松愛好者用跑步對抗偏見、壓力和啤酒肚。

上海白領張珊萍,公司矗立在擠滿知名品牌和職業女性的南京西路,這裏的一家化妝品公司被戲謔爲“靜安女子監獄”。張珊萍是辦公室裏唯一的奧運選手,她說,南京西路上的女性熱衷控制飲食,但她相信,蛋白質和肌肉訓練纔是保持體型的祕訣。她組織女同事一起運動,得到的反饋往往是“除了工作,已經沒有時間去做運動了”。

黃華開始跑步時,33歲,她的女兒不到6歲,辦公室裏的媽媽們在擔憂孩子升學時,她卻花了3萬多塊錢,把孩子送進了游泳班。她後來也和大部分中國家庭一樣,換了學區房,但在育兒上,和同事的共同話題很少,“她們或許覺得我腦子進水了,是個另類的偏執狂”。

讓黃華感到生活失控的是一次和公司主管的談話,她被喊去辦公室,主管告訴她同事們對她的負面評價,還說她“審美很差”。

“我非常難堪,無法接受,但是我當時面無表情。一聲不吭地盯着他的眼睛,沒有說話。第二次,他又找我談話,我詢問他,是否想逼我走。我當着他的面哭了很久,那種無聲的流淚,止不住。”

黃華漸漸意識到,工作之外的時間都不屬於她,女兒一週要訓練6天,游泳、田徑和騎行,她和先生輪流接送,週末也無法休息。只有跑步,能帶來掌控感和難能可貴的平靜。

很少有跑者在一開始能體驗到這種平靜,特別是那些在2019年之前就嘗試奔跑的中國人,他們的每一步都踏在一塊躁動的、瞬息萬變的土地上。

楊浩冰接觸跑步的時間是在2017年,在青島,他被同事拉着參加了一次半馬,從此一發不可收。那時整個中國房地產行業蒸蒸日上,工作第一年,楊浩冰就開始置辦房和車,跑步成爲美好生活的副產品。楊浩冰負責研究土地的投資價值,每年經手的項目有20多個,“哪怕在三線城市,供應一塊土地,都是二十幾家去搶,溢價率非常高。”

2019年之前的生活似乎很遙遠了。王嘉程生活在北京,工作是對接音樂節商務,他所在的公司主打的定位是“春天、浪漫、愛”,2019年先後在上海、西安、長沙、重慶等多地籌辦了聲勢浩大的音樂節。

新冠之後,情況急轉直下,“春天、浪漫、愛”破滅了。音樂節總是面臨延期或取消的可能,每場活動的報批人數從原先的兩三萬變爲八千到一萬。房地產行業低迷,楊浩冰的公司在某城的一個公寓項目,原本想着隔年就能清盤,結果“並不如意”。

那段時間,窩在家裏的楊浩冰,扛着房貸,一天要打幾個小時的電話,靠視頻連線判斷地塊價值,楊浩冰仔細在手機裏辨別地塊周圍的路網、商超、高壓線。“每年都有考覈,心理壓力特別大。”

跑步,特別是馬拉松,在那時的環境裏尤爲格格不入。

某個冬日,天氣有點冷,楊浩冰下樓,想繞着小區內部跑幾圈,門衛說,這樣做不符合防疫要求,他戴上口罩,用一句門衛能理解的話回答,“我是我健康的第一責任人”。

無數的馬拉松比賽宣告延期或取消。長沙馬拉松創造出一種線上參賽的模式,在比賽期間,開啓一款App,在戶外或者室內,跑完項目所需的里程,就代表完賽。

王嘉程報名了2020年東京馬拉松,卻沒辦法出國。他也想參加自1981年起舉辦的北京馬拉松,但2020年、2021年接連宣告停辦。

2022年11月,北馬終於開賽,當王嘉程站在北馬賽場上時,已從愛好者轉變爲嚴肅跑者,他在2020年夏天接受嚴苛的系統訓練,頻繁參與各地賽事。有工作人員示意這位嚴肅跑者戴上口罩,“沒有傻子會真的戴着口罩跑,憋死了”,幸好,大家似乎都有種漠然,熱身之後,王嘉程脫掉口罩。

在當時,馬拉松愛好者們環顧四周,稀稀落落的比賽、延期的東京奧運會,不由得擔憂巴黎奧運會的大衆馬拉松項目能否順利舉辦。

3. 第一次,男女參賽人數完全平等

她所在的跑步羣,羣主,一位跑過兩輪世界馬拉松大滿貫、能跑200公里越野的男士,沒中;倒是一位2024年5月纔剛跑完第一個10公里的女孩,中了。

大衆馬拉松選手王萍生活在巴黎,她每週三會沿着塞納河跑步,之後到市區的一家中國早餐店喫豆漿和油條。雖然深刻洞悉法國人的慵懶,或者用時下流行的詞,“鬆弛”,但在巴黎奧運會開幕前一週,看着工人們還在搭建塞納河兩旁的觀衆席,王萍忍不住去搭話,這還能搞完嗎?

工人笑着說,你放心好了,正常開,絕對沒問題。

擔憂不無道理。2024年巴黎奧組委主席託尼·埃斯坦蓋曾承諾,巴黎奧運會將徹底改寫奧運會的歷史,奧運會的觀衆最終將成爲主要的參與者。沒多久,這位三屆奧運皮划艇金牌得主,就帶着幾十名工作人員前往東京奧運會,學習如何在緊急情況下改寫一場大型賽事計劃。在那裏,他見識到運動員們如何在沒有觀衆的場館裏比賽。

東京奧運會允許觀衆觀看的比賽,只有場地自行車和足球兩個項目。託尼·埃斯坦蓋的前輩們從沒遇到過這樣的局面。奧運會歷史上,觀看人數最少的一場比賽發生在1900年巴黎奧運會,槌球比賽只有法國球員參加,唯一的門票,賣給了一位特意趕來的英國人。

東京奧運會後,託尼·埃斯坦蓋還要帶領工作人員考察北京冬奧會。東京把運動員、媒體記者和外界隔離的政策稱爲“泡泡防疫”,專門在機場爲奧運代表團提供通道。北京冬奧會則要求,代表團必須乘坐專機,機場專門爲冬奧會開闢了停機位、人員專門區域、專門通道和流線。

2022年2月初,託尼·埃斯坦蓋新冠檢測陽性,無法前往北京。

幾個月後,巴黎奧運會確定了一個看似格格不入的口號,“奧運更開放”。託尼·埃斯坦蓋解釋,這是一種力量,一種打開人們心扉的力量,讓人們停止將差異視爲障礙。這也是一個夢想,所有以不同方式參與這屆奧運會的人們共同的夢想。

人們後來看到了,2024年巴黎奧運開幕式是開放的,在長達6公里的塞納河河道及沿河區域舉行,周圍是100多個入口,和數百座歷史建築;賽場也是開放的,鐵人三項的游泳,同樣在塞納河裏舉行,爲了驗證水質達標,2024年7月17日,巴黎市長安妮·伊達爾戈跳進河裏游泳。圍繞埃菲爾鐵塔附近的幾個公園,將舉辦沙灘排球、柔道和摔跤。《環球》雜誌記者還對巴黎奧組委第一次發佈會的情形頗感意外,託尼·埃斯坦蓋等人穿着隨意,“輪到誰講話,誰就站在前面的桌子旁介紹情況,其他同事則席地而坐”。

對賽事組織而言,開放意味着極高的成本,巴黎隨時要面對恐怖主義的威脅。1972年,慕尼黑奧運會上,11名以色列運動員被恐怖分子殺害。據《紐約時報》報道,2024年巴黎奧運會上,約45000名警察和憲兵湧入巴黎及其郊區,約100名潛水炸彈專家檢查水域,除此之外,還有反恐官員、應對核和化學襲擊的消防員以及私人保安。

危險的巴黎或許在社交媒體上體現得更加淋漓,大衆馬拉松中國選手的朋友們,在社交媒體上看到,巴黎充斥着小偷、雜亂無章的瞬間和無法完工的會場。這自然不是中文社交媒體的原創,早在1896年雅典奧運開幕前,《紐約時報》就酸溜溜地說,海邊散落着舊錫罐,“唯有學園的小樹林是這個破敗小鎮的一抹亮麗風景”。但社交媒體還是改變了人的行爲,張珊萍的同事建議她,攜帶一件反光消防服,“將自己當做工作人員,當做在路上走的NPC,這樣不會被搶”。

相比安全問題,王萍更擔心的是,一位剛認識不久的女孩,能不能跑完全程。這是歷史上首次男女參賽人數完全平等的奧運會。跑友中男性居多,這讓王萍感覺,女性更容易中籤,她所在的跑步羣,羣主,一位跑過兩輪世界馬拉松大滿貫、能跑200公里越野的男士,沒中;倒是一位2024年5月纔剛跑完第一個10公里的女孩,中了。“規定6小時完賽,我對這個小妹妹還是捏把汗。”

4. “追上谷愛凌”

他準備向相伴了8年的女友求婚,爲了趕在七夕內完成這個儀式,他最好能跑進3小時。

不出意外的話,當地時間2024年8月10日晚上9點,4萬餘人將沿着1789年10月5日凡爾賽遊行的路線,從市政廳前的廣場出發,穿越巴黎中心,到達凡爾賽。235年前,在這場遊行後,路易十六批准了《人權宣言》,宣告“人人生而自由平等”。

在終點,人們將會看到這樣的景象,看到一個個普通的中國市民如何在奧運的現場,向世界展示他們的人生信條。楊浩冰將繼續舉着那面5號國旗。8號纔到巴黎的黃華,希望她已經倒完時差。王嘉程,他將在位於榮軍院的終點,向相伴了8年的女友求婚——爲了趕在(巴黎時間)七夕內完成這個儀式,他最好能跑進3小時。王翠或許能跑進3小時20分鐘,但不重要,他的女兒也在現場,這位中國父親,更想讓即將學畫畫的女兒“開開眼界”。

重新回到世界跑道的中國市民,還被記得嗎?

王嘉程知道,世界沒有忘記。2023年3月,當他終於歷經漫長的簽證手續,到達東京馬拉松的現場時,現場的志願者,一位日本大姐,從他的登記信息中,發現他是2020年報名的選手。隨後,大姐從櫃檯下方,拿出一塊獎牌,爲王嘉程戴上,周圍的志願者聚在一起,爲他鼓掌歡呼。王嘉程注意到,獎牌是2020年的。

但這些年,一些細微的、哪怕是當事人也未曾留意的變化正在發生。王翠原先有一塊國產品牌運動手錶,4000多塊錢,功能齊全,但到了需要攢積分的時候,卻無法與奧運官方的App綁定。一些中籤的中國市民,無法打開中籤郵件裏的註冊網址,黃華折騰快一個月,最後請一位外企的朋友幫忙完成註冊。8月初就到達巴黎的張珊萍發現,巴黎的街道挺整潔的,大街上,還能看到中國產的電動汽車。

2024年7月26日,巴黎奧運開幕式當天,北京冬奧會明星滑雪運動員谷愛凌公開透露,她將參與到巴黎大衆馬拉松項目,這是她的“首馬”。隨着越來越多知名人士宣佈加入,中國馬拉松選手們的熱情也越發高漲,在家人的口中,他們成了“要和谷愛凌一起奔跑的人”。楊浩冰也多了一個目標:追上谷愛凌。

谷愛凌爲馬拉松僅僅準備了三週,她承認遠遠沒有達到16周的標準,“連巴黎的馬拉松賽道我都不太認識”。

也不是所有人都陷入奧運的幸福暈眩中。大部分中國馬拉松選手需要向公司請年假,把整趟行程的預算控制在3萬或5萬,他們身上依舊揹負着KPI,有人聽說同事要去參加奧運會了,第一反應是:請那麼久的假,該影響績效了吧?

沒有一位醉心奧運的選手能夠回答這個疑問,他們關切的是,巴黎奧運會是新冠大流行後舉辦的第二場國際大型體育賽事。很多大事正輪番上演。古代奧運會期間,按照《神聖休戰條約》精神,交戰雙方必須休戰。巴黎奧運也被寄予這樣的、如今顯得不切實際的期待。2021年7月,國際奧委會將“更團結”加入奧林匹克格言,那句廣爲人知的格言變爲“更快、更高、更強——更團結(Faster,Higher,Stronger-Together)”。2023年11月,聯合國大會通過決議,規定巴黎奧運會開幕前7天至殘奧會閉幕後7天爲休戰時間段。然而巴黎奧運期間,戈蘭高地12個踢足球的少年被火箭彈炸死,一個政治組織領導人在異國被炸死,俄羅斯因爲戰火,又一次缺席奧運。

前國際奧委會顧問特倫斯·伯恩斯曾說,“奧運會是我們作爲一個物種走到一起的最後的最佳場所”。不論世界如何紛亂,股市如何下挫,職場如何內卷,這些來自中國的市民,將和其餘126個國家和地區的人一起,組成一條字面意義上的流動的盛宴。這或許也是男爵想要看到的景象。1896年,雅典奧運會現場,一位婦女走向男爵,問運動員會不會裸體,比賽是不是古代奧運的戲劇復刻,男爵說,這些比賽是真實而世界性的。婦女接着問,那麼,我們會不會看到印度人、黑人和中國人蔘賽?男爵那時沒能回答。

至於“開放”的奧運,124年後仍然無法營造一個完美且封閉的比賽環境的巴黎,成功把這樣的觀念播撒出去了。黃華羨慕巴黎奧運流露的鬆弛——這也是中文世界裏關於這屆奧運最熱門的主題詞,“有時候我們過於看重一件事情,過於嚴肅,反而失去了這些東西。”黃華說,哪怕像奧運這麼大的項目,犯點錯,天不會塌,人生也是。

她的女兒正在進行嚴格的鐵人三項訓練。女孩10歲,黃華和她一起看了電影《泳者之心》,主人公特魯迪·埃德勒,是第一位橫渡英吉利海峽的女性,也拿到了1924年奧運會的金牌。那時的奧運會是男性的舞臺,女子比賽僅限於游泳、網球和跳水。

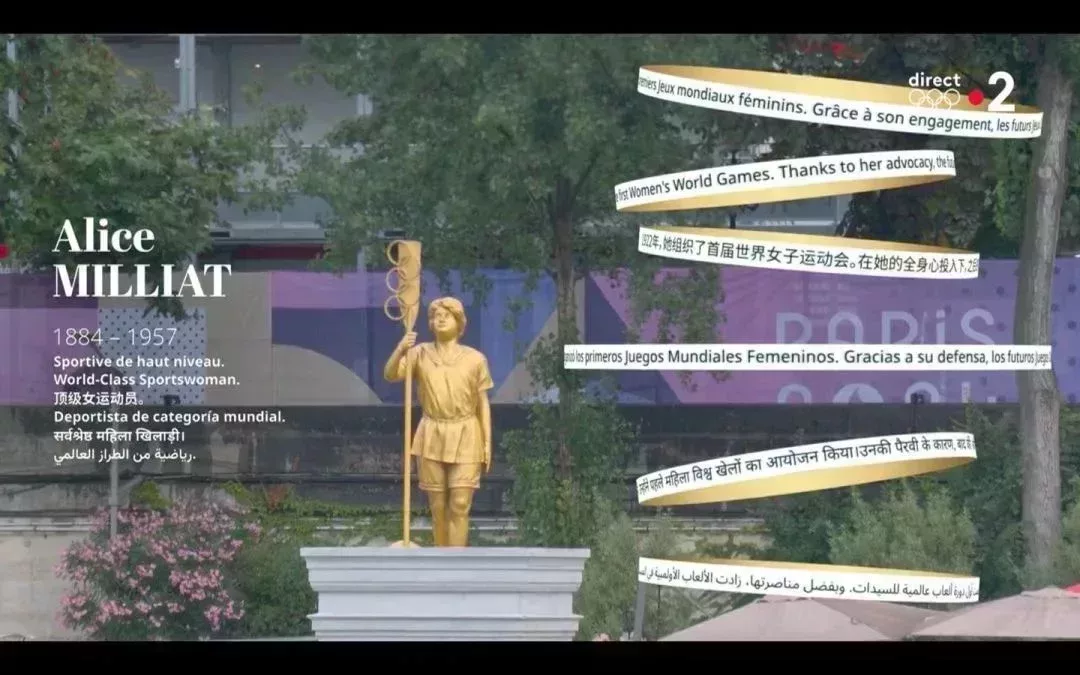

得知巴黎奧運會的開幕式上,出現了十位傑出女性的雕像時,小女孩告訴媽媽,自己也想站在雕塑臺上。“但雕像都是死的,我希望我是活着能夠站在上面。”

巴黎奧運會開幕式上視爲傑出女性雕像之Alice Milliat,世界女子奧運會的組織者,1923年創立了國際女子奧林匹克委員會。在她的堅持不懈下,奧運會田徑項目終於接納了女性運動員參與。