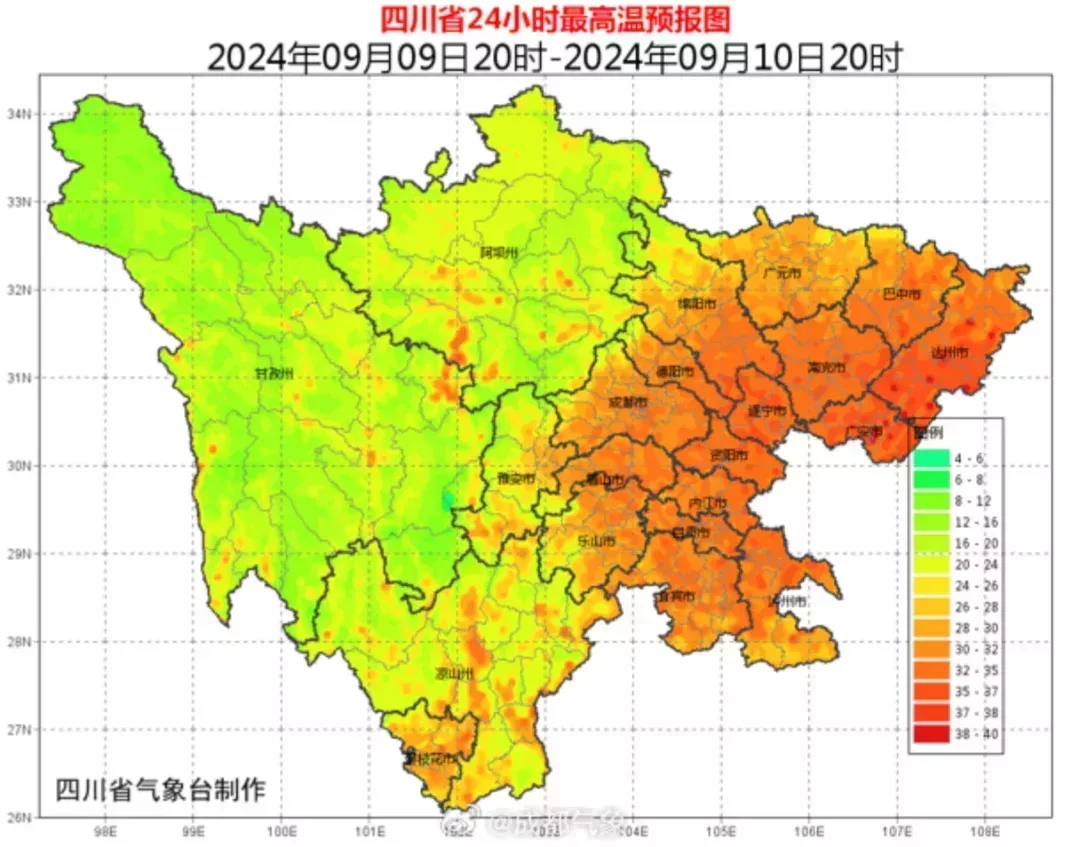

進入9月,川渝地區依然在發佈24小時內氣溫超過40攝氏度的“高溫紅色預警”,湖南、江蘇、江西、浙江、上海等地也面臨超過35度的持續高溫。面對比以往來得更早、持續時間更長的高溫熱浪,一個城市,到底該做些什麼迎接氣候變化和酷暑的挑戰?

傳統認知上的9月,秋高氣爽已自北向南依序而至。然而,遲遲不退卻的高溫熱浪正打亂着“開學季”。在湖南,收納箱裝着的大冰塊被從貨車上一一搬出送往長沙小學的課堂,當地冰塊供應商的電話也已經被家長打爆了,湘潭一所小學還出現了號召家長爲學校捐贈空調的鬧劇。超過40度的高溫依然籠罩着四川盆地,中小學紛紛推遲開學,多所高校開始採取線上授課並將學生報到推遲至9月中下旬。

重慶和成都兩座西南超大城市,可謂本輪高溫的“最重災區”。從8月中下旬開始,兩市下轄的市區縣開始不斷髮布“高溫紅色預警”——即24小時內最高氣溫將升至40攝氏度以上,緊張的電力供應狀況也讓政府倡議市民和商戶節約用電。

8月下旬,成都和重慶的瞬時電力負荷都突破了2000萬千瓦。其中成都約40%的用電負荷爲空調使用,這個用電量大概相當於西安整個市的用電量。重慶的用電負荷更一度達到2820萬千瓦,即使是重慶本地燃煤電廠火力全開,從湖南、湖北、安徽、河南四省馳援的50臺移動電源車“滿格”供應,也無法避免電動車充電效率低甚至無處充電、非高峯期地鐵站節能停梯等狀況的出現。受高溫影響,重慶一些鄉鎮的基層醫療機構從日均接診量100人次左右猛增至1000人次,不得不從市內醫院抽調醫生馳援。

“42度,微熱”、“不和40度以下的城市的人做朋友,不熟”等鬆弛的重慶商場標語背後,更多的是一種無奈。爲了緩解炎熱給城市帶來的各方面壓力,9月2日下午到3日凌晨,重慶市氣象局用158枚高炮彈、37枚火箭彈和24根燃燒煙條在17個區縣進行了人工降雨作業。但人工降雨後出現了自然的熱對流,重慶氣象觀測站在20個區縣監測到8級以上的陣風,大風掀翻了鐵皮屋頂,將居民樓窗戶吹走,街邊樹木也被連根拔起。

“持續高溫下人工降雨作用十分有限,”四川省環境政策研究與規劃院工程師向柳告訴本刊,“雖然降雨後短時間內可以實現一定程度降溫,但持續高溫之下,更高溼度可能導致體感溫度更高,雨後空氣更透徹,也可能加劇高溫熱浪。”

在向柳看來,城市特別是超大城市人口集中、建築物密集,氣候變化下日漸頻繁的高溫熱浪天氣疊加不斷加劇的城市熱島效應,使城市居民易受高溫熱浪影響。但本次作爲超大城市的重慶疲於應對,背後反映的是目前中國高溫預警以3天或24小時的短期預報爲主,中長期預警不足、預警精確度不夠的問題。正是這些問題造成了“開學即停課”“跨區域電力支援”和“人工降雨爭議”等被動局面。

被高溫熱浪炙烤,或許是全國和全世界越來越需要習慣的常態。據國家氣候中心統計,從6月1日至8月31日,中國有超過20%的縣市錄得超過40度的極端高溫,22.3度的全國平均氣溫也達到了1961年統計這一數據以來的歷史同期最高。在世界範圍內,今年7月21日是有記錄以來地球最熱的一天,而這個紀錄在24小時候又被刷新了。也難怪聯合國祕書長古特雷斯曾警告:“全球變暖的時代已經結束,全球沸騰的時代到來了”。

除了對生產生活和基礎設施的衝擊,向柳和國際環保組織綠色和平東亞分部“城市氣候風險項目”負責人劉君言提到,更容易被忽視的高溫熱浪帶來的健康風險。“高溫環境下,大量出汗會使鹽分隨汗液流出而損失,血液濃縮,心臟血管負擔加重,對心腦血管疾病患者構成危險。嚴重的中暑——熱射病是一種死亡率可高達70-80%的急症,”劉君言說。除了人們相對熟悉的“中暑”,溫度過高時,人們不僅會產生壓抑、憤怒、痛苦等心理感受,加劇情感障礙患者的痛苦體驗 ,而且會加重基礎病情,其中兒童、孕婦、老人、慢性疾病患者和戶外勞動者受影響更大。

根據國際勞工組織最新數據,全球34億勞動人口中,至少有24.1億工人暴露在高溫環境中,受影響比例從2000年的65.5%上升到2020年的70.9%。世界衛生組織數據顯示,高溫熱浪引發傷亡人數的增速遠高於其他所有極端天氣事件。而目前,中國人口城鎮化超過66%,超9億人常住城鎮,高溫熱浪帶來的健康風險突出。2012年,上海的持續高溫導致多位老人居家死亡;去年,北京的一位導遊在頤和園因熱射病去世;今年,廣東肇慶有留守老人家中沒開空調,在高溫高溼不通風的環境中嚴重中暑,被送醫後救治無效死亡。

一些城市和國家在應對高溫熱浪和氣候變化風險時已經有所行動。2017年,中國公佈了第一批28個氣候適應性試點城市。劉君言指出,特別是在2021年河南暴雨後,對城市的氣候變化風險評估得到了更多的政策,資金和技術支持。向柳提到,像重慶市壁山區、潼南區,四川省廣元市等一些城市識別的氣候變化風險中有高溫熱浪,“但尚未有針對性、系統性應對措施”。

從調研預警的精確度和針對性,到識別和幫扶高風險人羣,一個城市面對高溫熱浪,到底該做些什麼?香港大學建築學院副教授任超是國際學術期刊《城市氣候》(Urban Climate)的聯合主編和聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)第六次評估報告《氣候變化2023》的貢獻作者。她目前主要從事高溫熱浪的健康風險以及韌性城市(即城市在各種衝擊下能夠積極適應並轉向可持續發展)相關研究,曾爲香港、新加坡等城市應對高溫熱浪和氣候變化建言獻策。

任超指出,一套完備的城市高溫熱浪應對體系,需要包含預警預報、風險地圖、社區備災防災評估、應災管理與反應機制。首先,人們對於高溫熱浪的認識需要根據當地的具體情況更新。……“因爲溼度比較大,香港的‘酷熱日‘定義爲最高氣溫超過33度,比內地可能略低,但高溫高溼給人們帶來的體感溫度其實已經不低了,”任超說,“此外,香港還有’酷熱夜‘的定義,即最低氣溫超過28度,畢竟如果晚上氣溫高,每個人的人體更難進入深睡眠,更容易失眠,你的身體是沒辦法得到充足休息和恢復體力的。”

2020年,香港酷熱天氣預警生效過超過19天,2021年全年生效日數達到破紀錄的80天,但當時香港對於酷熱日、酷熱夜的警告依然停留在1999年,還沒有更新,也沒有對於高溫熱浪的定義。任超所在的研究團隊發現了這個問題,和香港天文臺開展合作,基於歷史氣象數據分析,逐步完善預警系統。在這個背景下,香港天文臺在2021年開始增加了“持續高溫”(prolonged heat)特別提示—相當於是高溫熱浪的警告,即預報到連續三個晚上最低溫度超過28度同時連續兩個日間最高氣溫找過33度,即發佈此特別提示。

在香港的經驗裏,市民健康和醫療資源的分配得到了尤其多的重視。任超參與過由世界衛生組織和世界氣象組織支持的“全球高溫健康信息網絡”(Global Heat Health Information Network)的工作,也與香港紅十字會開展提高城市高溫熱浪適應性和增強社區韌性項目。他們重點關照的有三類人:一是老年人;二是居住條件很差,很可能沒有辦法使用空調的貧困人口;三就是戶外勞工。

任超指出,在城市的應對體系中,災害的風險地圖特別重要:“首先你要了解高溫熱浪到底在哪裏出現?還有所謂的受災弱勢人羣,到底哪些人在受災,他們的分佈如何?以及他們周圍的基礎設施、社會經濟狀況到底是怎麼樣的。”

在這個基礎上,城市纔有可能更有針對性地制定政策,更高效地調動資源。任超團隊在製作高溫熱浪的風險地圖時,發現白天的風險區和晚上的風險去並不一致。白天,戶外勞工中暑的風險較高,如果處理不及時,可能有死亡風險——因此從去年5月開始,香港就要求戶外勞工每勞動45分鐘就需要進行15分鐘的補水休息。白天的風險區主要在一些戶外比較開放的空間,主要集中在香港的郊區。但高溫晚間的風險區域,反而是市內的高密度住宅區。

香港原本就有17個社區點,爲有需要的人們提供居住和受災支援服務。白天過熱時,這些社區點也是對公衆開放的,人們可以來吹空調,夜晚也可過夜。今年,香港還推出了社區客廳,專門針對高溫或者氣象災害期間的貧困人口,可以讓他們做飯洗浴。任超團隊將風險區與服務點所在位置疊加,研究對政策的指導意義顯現了出來:原來,香港最富有的區域有兩個可以使用的救災點,而最窮的油尖旺區域一個相關的設施都沒有。

“這樣一來,我們便呼籲政府、NGO和企業需要向更可能有需要的地方投放抗高溫的食水和醫藥等資源。有了風險地圖,我們也能知道哪些社區的圖書館是需要開放、不能關閉的,哪些社區的醫療設施是不夠的,哪些地方的老人是需要NGO更多照顧的,”任超介紹,“這些地方的老人,高溫熱浪首先會導致心理問題,香港本地其中一間NGO(非政府組織)長者安居協會提供’平安鍾‘服務——就相當於一個便捷的便民電話服務。高溫熱浪來了,獨居長者每天可以用’平安鍾’給報平安,萬一有什麼需要,比如送飯或者預定醫生,或者就是抱怨自己哪裏不舒服,都可以用它。”

香港的做法,參考了國際經驗。在參與撰寫“IPCC第六次評估報告”時,任超觀察到對於包括高溫熱浪在內的氣候變化適應性,日本是做得最好的。“日本已經立法,要求政府和企業開展有針對性的氣候變化措施,針對弱勢羣體在經濟社會層面有相應的幫扶和政策傾斜。香港依靠較爲完善的社會基礎設施和NGO組織,在氣候變化相關的極端災害及韌性城市方面,如高溫熱浪、強降雨、颱風的應對上,在亞洲也是走在前列的。目前我們正在呼籲香港政府進一步建立像法國和歐洲那樣預警部門和醫療機構聯動的高溫反應機制。”

未來,在城市規劃上,各大城市也越來越將環境氣候和緩解高溫熱浪納入考量範疇。新建築需要在設計中考慮如何對抗高溫。比如,新加坡北部新商圈義順的邱德拔醫院(Khoo Teck Puat Hospital)爲了引入來自附近池塘的海陸盛行風,將醫院的三棟建築排列成形如字母“V”、面對水塘的喇叭口狀,這樣無需使用空調就能讓涼爽的空氣進入建築物。而建築周圍又有各種高大綠植向空氣中釋放水汽,給這個地段降溫。這樣的整體規劃就像一條傳送帶:盛行風持續將熱量從地面擠到空中,給建築和四周帶來天然降溫的效果。

但任超指出,義順的例子更適用於新城的建立,舊城的更新和氣候適應依然要根據現有的資源來進行。“就像大規模綠化是國際上大家提倡的,但香港和內地的很多城市並沒有種樹的土地,況且就算你有一片很好的森林,高溫熱浪之下,有多少人會待在森林裏呢?你還是要正常地上班、上學和工作。”