“有些業主人在外地回不來,就找人代辦。”律師認爲,受業主之託到信訪現場聽取消息,應視爲一種委託代理關係,並非“冒充”業主。

90後女子楊陸爽因爲代人信訪,被法院一審判尋釁滋事罪,引起社會關注。2024年9月5日,她告訴記者,她認爲自己無罪,已提起上訴,目前在等待二審開庭。

案件緣起於一樁爛尾樓維權。幾年前,重慶市渝北區一處樓盤,因爲延期交付及質量問題,引發業主向有關部門的信訪。在其過程中,部分業主因爲工作繁忙,便委託楊陸爽爲中介,僱用人員代其到信訪現場,代行相關事務。

楊陸爽曾在一家廣告傳媒公司就職,是重慶本地人,因爲代人信訪被控尋釁滋事。2024年6月,重慶市渝北區法院審理了該案,楊陸爽被判處有期徒刑一年六個月,緩刑二年;同案另外一名代人信訪的00後男子夏正明,也被判尋釁滋事罪,判刑十一個月。

楊陸爽的代理律師向記者解釋,通常而言,因信訪而被判處尋釁滋事的案例,大多出現強拿硬要或擾亂公共秩序的情節。而在這起案件中,被告人堅稱沒有起鬨鬧事、擾亂秩序的具體行爲。對於“代人信訪”本身性質的認定,成爲該案判罰的關鍵。

律師表示,2022年頒佈的《信訪工作條例》當中,並沒有涉及能否代人信訪的規定;民法典關於委託代理制度的部分,對於哪些事項禁止代理做出過明確規定,其中並未規定不能代人信訪。亦有法律學者分析,信訪是法律規定的權利救濟方式,應可以進行代理。

不過,法院審理認爲,楊陸爽、夏正明二人組織他人及本人,前往政府機關滯留的行爲,實質上就是一種起鬨鬧事,應當認定其實施了尋釁滋事行爲。

1. “業主回不來,找人代辦”

“確實有代人信訪的情況。”此案當中的涉事樓盤,是位於重慶市渝北區的“融創·隱溪曉院”。業主代表王斌向記者回憶,在當地,此處樓盤屬於中高端小區。2020年,王斌以大約兩萬元一平方米的價格,購買了該小區一期的一套物業,按照合同約定,應該在2022年12月30日交房。但是在2022年6月份左右,業主們發現,工地已經停工很久。

他解釋,在當時,一期樓盤只蓋了主體,二期、三期連主體都沒有建起來,且遲遲等不到復工跡象。公開資料顯示,針對隱溪曉院樓盤延期交房等各種問題,重慶市電視臺新聞頻道《重慶天天630》欄目曾兩次進行報道;此外,重慶網絡問政平臺、人民網“領導留言板”等,均有隱溪曉院業主反映該樓盤車庫減配、消防設施缺陷、房屋質量問題等。

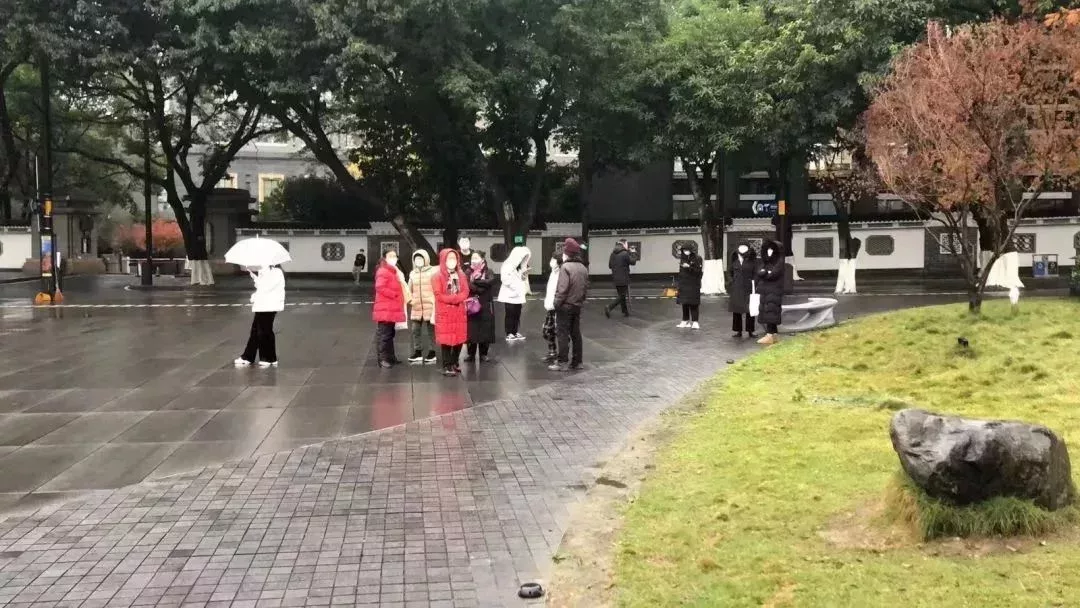

於是,業主們先後找到開發商,以及當地建委等機構和部門,瞭解樓盤建設進度及資金監管賬戶情況。在等待不到結果後,大約從2022年8月起,業主們先後數次去區、市兩級政府及住建部門信訪。“有些業主人在外地回不來,就找人代辦。”王斌解釋。

據媒體報道,多名業主介紹,由於小區很多業主在外地工作,或者由於工作繁忙,不能每次都參與信訪,有的人便委託親戚、朋友,或者聘請兼職人員,代替其參與業主們的集體信訪活動。“因爲我們樓棟主在羣裏發話了,不參與維權,就不分享信息了。我想及時瞭解房子維權的進展,所以就決定僱人參與業主組織的信訪活動。”一位人在外地的業主說。

“我一個客戶,是那裏的業主,主動來問我有沒有人。”楊陸爽解釋,她在一家廣告傳媒公司工作,經常承辦線下活動,認識一些羣衆演員。2022年9月份,隱溪曉院的一位業主向其詢問,稱多次維權無果後,決定向相關部門反映情況,因爲有業主無法到達現場,需要相關人員代爲出面。她介紹,在瞭解了爛尾樓的真實性後,便接下了這個單子。“(業主)說,要那麼多人,給個優惠價。我說,我們之前做的200塊錢一個人,現在150元好了。”

隨後,業主把楊陸爽的微信名片推送到業主羣及核心維權羣內,讓維權活動當日無法親自出席的業主,自行聯繫楊陸爽。楊陸爽稱,具體操作過程爲,業主通知具體的維權時間、地點,並且告知樓房號、姓名等信息,並且在線支付“茶水費”。收到信息和錢款後,她再製作成爲表格,將具體信息派送到羣衆演員的手上,並且支付100—125元不等的報酬。

“我們的任務是,等業主代表出來後,問他問題就行了。”她解釋,代理信訪人員前往信訪前,需要先在相對應樓棟的業主代表那裏簽到,之後再前往維權現場,有四五位業主代表進入到信訪大廳交涉。楊陸爽說,她會要求代理信訪的羣衆演員們不喧譁打鬧,只是在戶外等候,並未踏足大廳內。

不過,除了代爲遞交資料、傳達信息,僱用羣衆演員去信訪現場是否另有目的,媒體的表述與之稍有差別。有媒體報道,楊陸爽最早被諮詢時問到,隱溪曉院業主維權需要人手去現場“湊人頭、充場面”,願不願意做這個兼職。此後,纔有更多的業主主動與其聯繫。

2. “本人沒有真實信訪訴求”

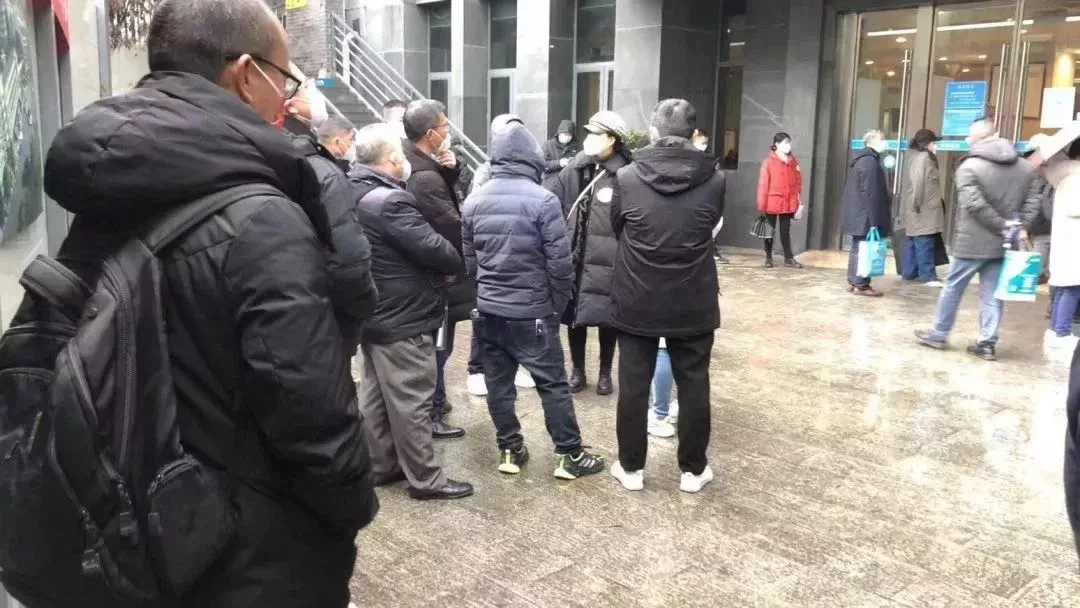

2023年6月12日,楊陸爽等人在重慶市信訪辦門外被警方帶走。當時,部分代理人員還沒來得及到樓棟長那裏簽到。當日被帶走的還有多名業主。

重慶市信訪辦《人民羣衆信訪登記表》顯示,業主們被帶走的6月12日,業主反映的問題爲:“渝北區隱溪曉院爛尾,存在嚴重質量問題(精裝房:門窗關不上、大小規格不一;室內樓牆、頂樓面乳膠漆污損;陽臺欄杆下衛生清潔不到位;房屋層不達標;地暖、車庫漏水等),沒建設完工要求(一期)業主在2023年5月30日接房,6月1日開始收取物業費。對此不服。”

此後,渝北區公安分局以聚衆擾亂單位秩序對業主代表王斌行政拘留10天;6月13日,楊陸爽、夏正明被以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留。

渝北區檢察院指控稱,2022年9月至2023年6月,被告人楊陸爽、夏正明在其本人沒有真實信訪訴求的情況下,爲了牟取利益,分別以中介人員的身份,在有羣體信訪發生時,幫助他人僱用並組織其他無關人員冒充他人身份,到重慶市渝中區、渝北區等地政府機關及附近公共場所,通過佩戴統一標識、與羣體信訪人員聚集等方式參與信訪,以增加信訪人數、製造影響,起鬨鬧事,楊陸爽、夏正明從中賺取佣金差價。

經查,楊陸爽先後8次僱用並組織人員進行信訪,其僱用並組織人員達200餘人次,多次造成公共場所秩序嚴重混亂;夏正明先後2次僱用人員進行信訪,其僱用並組織人員達20餘人次,造成公共場所秩序嚴重混亂。

渝北區檢察院認爲,二人以信訪爲名,爲製造影響,在公共場所起鬨鬧事,造成公共場所秩序嚴重混亂,破壞社會秩序,應當以尋釁滋事罪追究其刑事責任。

渝北區法院審理認爲,公訴機關指控的罪名成立,但楊陸爽的犯罪行爲、後果尚未達到刑法第二百九十三條第二款規定的“嚴重破壞社會秩序”的程度,公訴機關指控其觸犯該款規定的意見不成立。法院同時認爲,楊陸爽、夏正明二人組織他人及本人,前往政府機關滯留的行爲,其本身實質上就是一種起鬨鬧事的行爲,且造成政府機關工作秩序等嚴重混亂,應當認定其實施了尋釁滋事行爲。

3. 是否“起鬨鬧事”

楊陸爽代理律師介紹,在本案中,法院對二人的判決,主要依據刑法當中關於尋釁滋事罪的第一款第四項:“在公共場所起鬨鬧事,造成公共場所秩序嚴重混亂的。”

是否“起鬨鬧事”成爲控辯雙方爭論的焦點之一。“我們掌握的相關材料和證據來看,楊陸爽沒有起鬨鬧事,從而導致公共秩序混亂的行爲。”該律師表示。

“我們帶着業主的問題去。比如,孩子讀書怎麼辦,現在有什麼需求,希望什麼時候解決。代表進去後,我們在外邊等。等代表出來了,告訴我們談判的內容,政府答應的具體期限,以及推進的情況。”楊陸爽說,她和夏正明之前不認識,此次她僅充當中介,總共賺了三千多元。她稱每次都會提醒僱用人員,不扎堆、不說話,自行站在樓外邊,玩手機等待時間。

警方在案件材料中說明,信訪羣衆曾出現攔截開發商的行爲,並且導致了交通堵塞。在檢方所列事實當中,佩戴統一標識成爲“起鬨鬧事”的依據。

對此,楊陸爽辯稱,當時處於疫情期間,爲了配合防疫政策,養成了在公共場所佩戴口罩的習慣。不過,她也承認,口罩爲紅色,是業主統一發放;其中還有一次,有業主製作了“苦命業主”的黃底白字貼,大小約爲半個手機屏幕,代業主到現場的兼職人員聽從現場安排,確實予以佩戴。

綜合各方意見,判決書列舉了從2022年9月到2023年6月期間的8次信訪活動。法院對這8次信訪活動的基本表述爲,被告人組織2至30名不等的無關人員,通過佩戴統一標識、現場滯留等方式非法聚集。

此外,檢察院指控稱,被告人爲了牟取利益,幫助他人僱用並組織其他無關人員冒充他人身份。判決書最後也認定,以謀取佣金差價爲形式的組織人員,屬於“冒充”行爲。

律師則認爲,“冒充”是指在他人(本案指業主)不知情的情況下,假冒、充當他人(業主)身份,去實施相關行爲。但業主們是花錢僱人,代替他們去信訪現場聽取意見,應視爲一種委託代理的法律關係,並不是法律所禁止的民事行爲。

該律師稱,因信訪引發的尋釁滋事案件很多,但他沒有檢索到類似楊陸爽這樣涉及代理信訪而獲罪的案例。

4. “沒有法律明確禁止”

信訪本身能否被代理?華僑大學法學院教授範忠信分析,信訪表達訴求屬於維權活動,可以歸納爲廣義範圍的“訴訟行爲”。在這個範圍內,這種委託關係沒有明確被禁止。“沒有哪個法律明確禁止,代別人信訪、代別人表達訴求的活動。”

範忠信對記者解釋,法律雖未規定代人信訪,但是有性質較爲類似的情況。例如,公民在法院進行訴訟,除了可以聘請專業律師,還可以聘請公民代理,“只要我信得過他,哪怕不是學法律,沒有律師資質,也可以聘請他到法院,表達聲音、表達意見。”範忠信認爲,從法理上看,聘請他人代理信訪,和聘請一個公民在法庭上代爲表達訴求,本質上是一樣的。

中國政法大學法治政府研究院一位教授分析,信訪是法律規定的一種權利救濟方式,所以,正常信訪是法律所許可的行爲。“既然是一種法律行爲,它便是可以代理的。”

但在具體案件中,該教授解釋,也要考慮被委託人在現場有沒有做出違反管理秩序的行爲,以及這些行爲是不是委託人的意願。“如果我就是讓你去遞交材料,可是你去到現場,衝擊辦公場所,圍堵交通,那是你的個人行爲,跟有沒有授權沒有關係。”他說,如果這些違反管理秩序的行爲,正是委託人所授權的意願,那麼類似於僱用打手,不僅打手要承擔責任,僱用者也要承擔責任。

“(信訪)是有利於化解矛盾的。”楊陸爽的律師說,很多人把信訪理解成一個貶義詞,談“訪”色變。實際上,信訪權是公民的正當權利,信訪制度也是一項既有制度。而目前情況的特殊性在於,以前自己遇到問題,自己去信訪;現代生活節奏加快背景下,部分公民因時間和空間上的限制,無法親自參與信訪活動,從而選擇委託他人代勞。

在收到一審判決後,楊陸爽、夏正明不服,已向重慶市第一中級人民法院提起上訴。