Apple Watch 是蘋果在後喬布斯時代開創的第一個新產品類別,同時也是目前智能穿戴設備市場上最具競爭力的產品之一(或者更自信一點直接去掉這倆字)。自誕生之始,這款產品一直都在不斷地糾偏與探索;十年之際,Apple Watch 終於有了較爲明確而穩定的產品定位,也得到了廣大消費者們的認可。

今天,我們探尋 Apple Watch 的前世今生。

序幕:An iPod or a Watch?

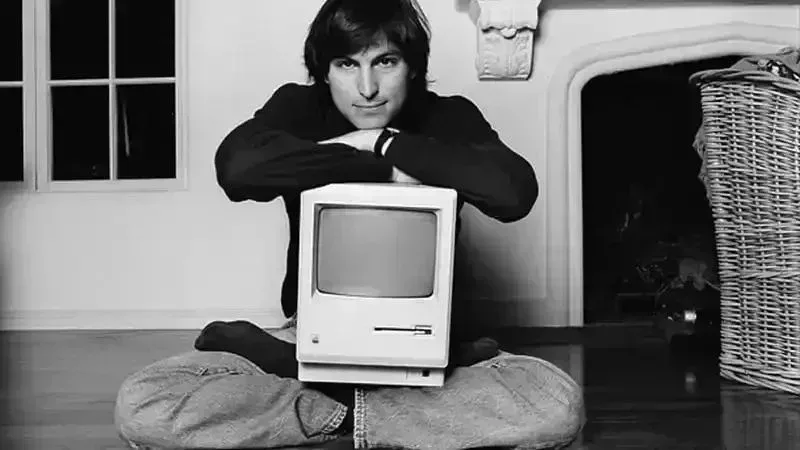

2011 年 10 月 5 日,喬布斯去世。一天前,蘋果剛剛舉辦了發佈會,舉世矚目的 iPhone 4s 就此登場。但這場發佈會上還有個不太起眼的小細節——蘋果向 2010 年發佈的 iPod nano 6 推送了 v1.2 版本升級,帶來了 16 款來自官方的錶盤。

顯然,蘋果注意到了當時大量由第三方廠商生產的 iPod nano 6 錶帶配件的火熱,因而順勢而爲給它加上了「錶盤」功能。雖然一年後上市的 iPod nano 7 再次變換了產品形態,更像是一臺 mini 版的 iPhone ,但設計出一款顛覆性的手錶的夢想已然在蘋果公司的內部生根發芽。

一場消費電子品牌的「跨界」嘗試

2014 年 9 月,與賣出兩億部的「銷量冠軍」 iPhone 6 一同推出的還有一款 One More Thing —— Apple Watch。在新聞稿中,蘋果稱之爲「真正與你貼近的個人設備」。

Apple Watch 是一種爲穿戴而設計的個人設備,我們專門爲它開發了多種技術及一種全新的用戶界面。它使得手錶本身與用戶界面互爲一體,不分彼此。我們開創了一整個系列的產品,以實現無與倫比的個性化體驗。

——時任蘋果高級設計副總裁 Jony Ive

故事的結局大家都知道,Apple Watch 已是目前市面上最具影響力的智能手錶產品。

Apple Watch 的誕生背後的故事

Jony Ive 在接受 HODINKEE 雜誌採訪時聊到了 Apple Watch 背後的故事。

喬布斯離世後,蘋果決定停下來思考公司未來的發展方向,Jony Ive 對蘋果先前的產品思路做了總結:

我認爲,無可否認地,蘋果公司自 70 年代以來,一直都在將晦澀難懂、操作困難的科技變得易於理解和使用。在我看來,這條我們已經走了那麼多年的道路的方向,是讓科技變得更個人化(personal)和好用(accessible)。

此時 Jony Ive 驚奇地發現,鐘錶的發展路徑與蘋果在個人電腦領域的發展路徑頗爲相似。

- 最初用以告知人們時間的鐘樓,相當於一臺雄偉而功能單一的大型主機。

- 後來鐘錶走入家庭,每家每戶的牆壁上都有一個掛鐘,就像初期每個家庭通常只會有一臺昂貴的電腦。

- 鐘錶變得小型化,出現了可以放在口袋裏的懷錶,與之對應的就是筆記本、手機等便攜式計算設備的迅速推廣、普及。

- 最終時鐘落在了每一個人的手腕上,這與蘋果的下一代個人計算設備有着極爲有趣的關聯,那麼智能手錶這一概念也就呼之欲出了。

喬布斯在生活中從不戴錶,或許正是因此蘋果公司一直都沒有涉足過這一領域。但早在來到蘋果之前,Jony Ive 就很喜歡各種設計精美的手錶。他說自己的第一塊手錶是在九龍購買的歐米茄 Speedmaster 系列,他深愛其中蘊涵着的「樂觀、雄心與勇氣」——這塊手錶曾隨阿波羅十一號登上月球。

智能手錶與手機或電腦都不是一類產品,開發、設計一款智能手錶的過程對蘋果的設計師們來說「既典型又不典型」。在 Apple Watch 開發階段的早期,團隊發現市面上根本沒有類似的產品可供學習。衆所周知,蘋果公司一直以來都堅稱「我們不做市場調查」「我們不僱傭顧問」,但在開發 Apple Watch 的時候,團隊居然也向外界取了經。

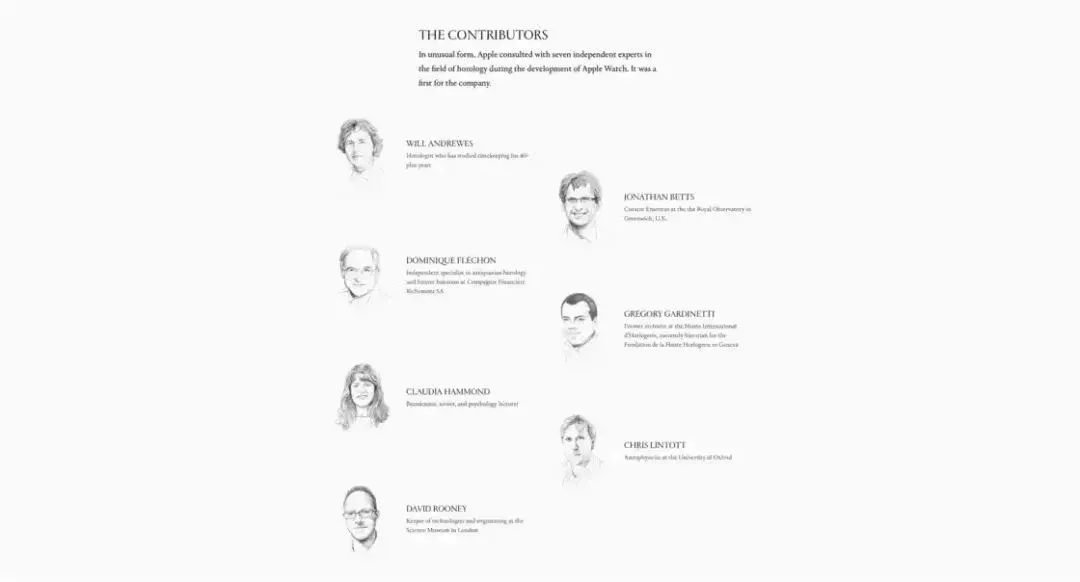

Jony Ive 給出了一份名單,裏面是蘋果做手錶之初聯繫過的人物,涵蓋科技、人文等領域。名單上有從業 40 多年的鐘表師、古董鐘錶專家,以及皇家天文臺館長、倫敦科學博物館技術與工程館負責人、牛津大學天體物理學家,甚至還有作家及心理學講師。

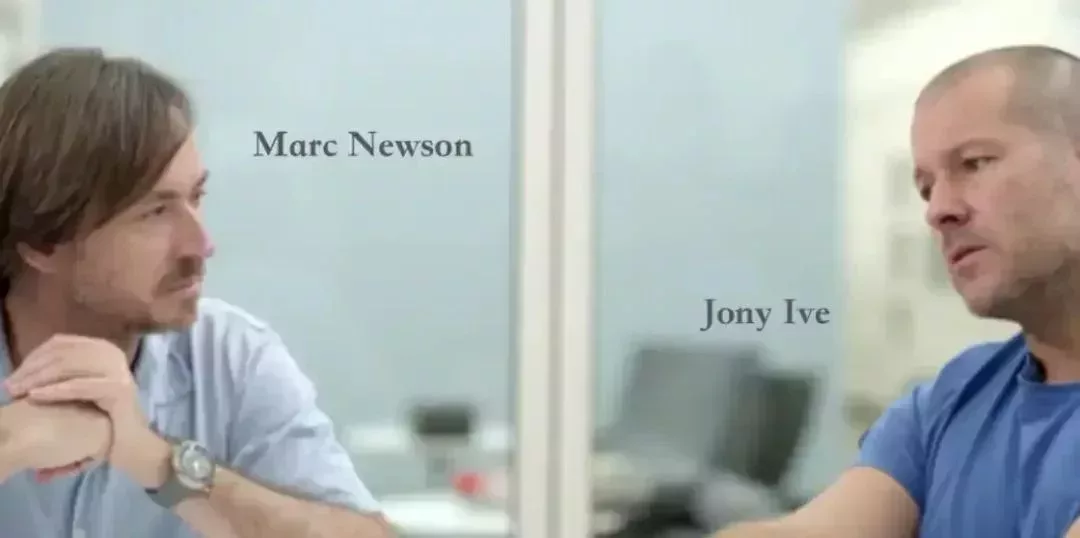

Marc Newson 是 Jony Ive 最好的朋友,也是一位著名的設計師,有過不少設計手錶的經歷。他同樣也參與了 Apple Watch 項目的設計,現在的 Apple Watch 身上有着不少 Newson 留下的痕跡。

在我看來,與手錶緊密關聯的並不是流行文化,雖然那很好玩,但手錶更多的是工藝、創造力和小型化結合的精粹,是一種造物的藝術(Art of Making)。

—— Jony Ive

有人說,「智能手錶,首先是一塊手錶」,而 Jony Ive 的這一番話——設計一款手錶需要的是「工藝、創造力和小型化」——恰好也印證了這一觀點。

極爲出色的設計與交互

誠然,初代 Apple Watch 性能孱弱、卡頓不斷,用戶體驗連「差強人意」四個字都算不上,但正是在這款產品上延續十年的外觀設計風格得以形成,奠定了此後十年——甚至未來更長時間裏—— watchOS 交互方式的基礎,並深深影響着 wearOS 的友商們。我們不得不承認,這真是消費電子史上的一大奇蹟。

Digital Crown

如果要說什麼是 Apple Watch 身上最具標誌性的設計,我想答案一定是數碼錶冠(Digital Crown)。

對於機械手錶而言,錶冠是用來調整走時的;那麼對於智能手錶而言,用戶很容易猜出錶冠的功能依然是「調整」,只需在上手試用一段時間後就能摸清數碼錶冠的用途了——這是符合直覺的。

在 iOS 中有兩個非常重要的操作:滑動屏幕以滾動、雙指捏合以縮放,但在進行這兩種操作時手指會侵佔較大的屏幕面積,這對於 Apple Watch 來說是不可接受的;而在 watchOS 的交互界面中,滑動與捏合往往不會同時出現(除了地圖?),因而蘋果將兩種操作濃縮在了一枚數碼錶冠上,從而形成了 Apple Watch 最具代表性的交互方式。

需要承認的是,Apple Watch 上的這枚數碼錶冠並未違背「如非必要,勿增實體」的設計理念,這與 iPhone 用一塊大屏幕代替掉功能機上密密麻麻的按鍵背後的邏輯是不同的。對於一塊小屏幕來說,我們渴望有儘可能多的屏幕面積用以顯示內容,因而虛擬按鍵不僅不實用,反倒會降低用戶獲取信息的效率——所以數碼錶冠更像是一個「有必要的實體」。

Taptic Engine

如果要說什麼是 Apple Watch 在用戶體驗上相較於友商們的最大優勢,除開蘋果生態這一過於籠統的回答,大抵就是 Taptic Engine 了。

Apple Watch 內部有個叫做 Taptic Engine 的小裝置,它是一個線性致動器,用來生成觸覺反饋,通俗地說,它會時不時戳戳你的手腕,感覺類似於輕拍。當你收到提醒或通知、旋轉數碼錶冠、按壓顯示屏時,手錶都會輕輕戳你一下,你可以明顯感覺到每一種互動產生的「戳」都各不相同。與此同時,特別設計的揚聲驅動器會釋放出細微的音頻信號,配合 Taptic Engine 共同與你的感官互動,帶來一種細緻而微妙的使用體驗。

智能手錶上的振動體驗是一種藝術,而 Apple Watch 做到了突出而不突兀,既完成了「提醒」的使命,又不會打擾到用戶手頭的工作。而在用戶逐漸入坑 Apple Watch 後,也會像老玩家們一樣,獲得根據振動形態判斷通知類型的「超能力」。

Taptic Engine 有多好呢?它幾乎沒有負面評價——除了佔用體積過大而壓榨了電池容量。考慮到這些年間蘋果一直都堅持「在保證 Apple Watch 達成一天續航的前提下增加功能」,或許這也算是蘋果在某種意義上的「設計理念」?

從「時尚」走向「健康」之路

Apple Watch 究竟是對標傳統腕錶的「時尚」產品,還是更多作爲一臺「健康」檢測設備?蘋果在初期似乎也沒有弄清自己的定位,但在徘徊三年後還是做對了這道選擇題,至少從我們今天的眼光看來是這樣。

蘋果的「時尚」實驗

入坑 Apple Watch 較晚的朋友可能只知道愛馬仕(Hermès)聯名款,而沒有聽說過最後一次更新發生在 2021 年的 Apple Watch Edition 系列。

初代 Apple Watch Edition 或許是十年來唯一能稱得上「奢華」的 Apple Watch 了,18K 金材質的機身承載着的便是蘋果進軍時尚界的夢想——此時的蘋果剛剛挖來了 Angela Ahrendts 這位前巴寶莉 CEO,可謂是滿懷雄心。Jony Ive 在上文提到過的採訪中說:

你知道的,驅動我們設計的是一種實用主義。但無論是刻意與否,設計 Apple Watch Edition 的過程將我們帶入一個我們從未涉足過的產品設計領域。……手錶不是用來拿着的,而是用來戴的,所以它可以成爲一種表達你所關注的事物、體現你的品位的媒介。對我們來說,這很新穎。

當時的蘋果甚至爲名流、時尚編輯們提供了這塊來自蘋果的奢侈品,Beyoncé 和 Karl Lagerfeld 都有這樣一塊手錶。

蘋果並未透露過初代採用 18K 金的 Apple Watch Edition 的銷售數據,但後來的 Edition 都改用了陶瓷或鈦金屬材質,從「奢侈品」變成了「高端消費電子產品」,因而我們不難推測初代 Edition 的銷量較爲慘淡。

在一次 Debug 式的更新中走上「健康」之路

2016 年 9 月,蘋果發佈了 Apple Watch Series 1 和 Series 2.

這裏有一個冷知識,Apple Watch 第一代的命名是沒有後綴的。Series 1 是基於初代產品「小修小補」而來,Series 2 纔是真正的「新一代」產品。

得益於第二代 S2 SiP 芯片以及新的 GPU,Apple Watch Series 2 在操作上要流暢許多;而升級至 S1P SiP 芯片的 Apple Watch Series 1 同樣有明顯的改善。

相較於預料之中的性能提升,Series 2 更爲意義深遠的升級是支持了 IPX8 級別防水和獨立的 GPS 定位功能。如此一來,Series 2 支持了游泳監測,且在進行其他運動時也無需一直依賴於 iPhone 提供的定位了,定位變得更加準確的同時也優化了 iPhone 的續航。

此外,Series 2 還大幅提高了屏幕亮度,由初代的 450 nits 提高至 1000 nits ,而下一次 Apple Watch 屏幕亮度的升級要等到六年後的 Ultra 或是七年後的 Series 9 了。

在 2014 年 Apple Watch 面世的那場發佈會上,庫克先是用了「One More Thing」,又說 Apple Watch 是三種產品的結合體——「精準的腕錶、親密及時的通訊設備和健康設備」,我猜庫克是從喬布斯當年主持的初代 iPhone 發佈會中吸取了靈感吧。

iPhone 的確成爲了「三種產品的結合體」,在智能手機已高度普及的今天已無人再質疑這一點;但 Apple Watch 的情況似乎有些不同,因爲蘋果在新聞稿中將 Series 2 稱作「爲健康生活而生的強大設備」,顯然已更加側重於「健康設備」的屬性,而「精準的腕錶」這一帶有時尚意味的屬性則漸漸被雪藏起來了。在這一年推出的 watchOS 3 上,Apple Watch 側邊按鍵的功能從「查找朋友」變成了「多任務」,這也印證了我們上面的觀點。

相比兩年前的那個貼滿了各種標籤和概念的腕部設備,Apple Watch Series 2 更加獨立了——它既不是一個時尚配飾,也不是手機的第二屏。它就是一塊運動手錶。

但問題來了:Apple Watch 提供了獨立的運動數據監測記錄功能,但其通信功能卻依然依賴於 iPhone ,這與運動手錶「只帶手錶去運動」的初衷是相悖的。「信息焦慮時代」的大衆離不開手機,那麼下一代 Apple Watch 的更新內容也就不言自明瞭。

一塊真正的「運動手錶」

一年後的 2017 年 9 月,蘋果不出意料地發佈了支持蜂窩網絡的 Apple Watch Series 3.

用戶們只要戴上支持蜂窩網絡的 Apple Watch Series 3.就能時刻保持聯繫、撥打電話、接收信息,還能做到更多,即使 iPhone 不在手邊也沒關係。

不過令人不爽的是,在發售後的很長一段時間裏,全國範圍內也只有五個省份的聯通用戶可以率先體驗 eSIM 一號雙終端功能。並且蜂窩版 Apple Watch Series 3 不支持國際漫遊,這與全球頻段齊全的 iPhone 形成了鮮明對比,在某種程度上也打擊了當時不可謂不生意興隆的水貨販子。

先聊聊八卦,2015 年庫克來華接受新浪科技專訪時被發現他手上的 Apple Watch 跟別人的不太一樣——雖然同樣採用不鏽鋼機身,但他的錶冠上有一個「紅點」。當時也有國外媒體報道此事,但只把這當作「庫克特別版」。不過後來我們都知道了,所謂的「庫克特別版」其實是蜂窩版的標誌。

Apple Watch Series 3 上採用的 S3 SiP 處理器有着 70% 的性能提升,應用打開速度進一步加快。此前三款 Apple Watch 上的 Siri 都是「啞巴」,但這次在新芯片的加持下 Siri 終於會說話了,就像你在 iPhone 上的體驗一樣。

可能是考慮到用戶在運動時聽音樂的需求吧,Apple Watch Series 3 將蜂窩版的儲存空間增大到了 16GB,且 GPS 版的儲存空間也增大到了 8GB,而之前都只有 6GB。

這一年蘋果還推出了幾款新錶帶,其中最受歡迎的當屬迴環式運動錶帶。這款錶帶通過尼龍搭扣方式固定,輕盈又牢靠,天生的運動氣質——除了吸汗後需要費點功夫清洗。

這場發佈會上,蘋果又帶來了經典的「One More Thing」——直至今天都在影響着智能手機外觀設計的 iPhone X。驚豔的全面屏給用戶帶來了深刻的印象,也留下了一個疑問:什麼時候蘋果的其他產品線也能用上全面屏呢?

走向成熟,走向完善

在 Apple Watch Series 3 發佈之時,庫克非常驕傲地告訴大家:Apple Watch 的銷量登頂啦!隨着銷量的上漲,蘋果只需要考慮如何把 Apple Watch 做得越來越好就行了,而用戶們需要考慮的就多了,Apple Watch 的任何一項缺陷都會被輿論無限倍放大。

Apple Watch 產品線自身的產品定位逐漸明晰,Apple Watch 開始走入了成熟、完善的發展快車道。

智能手錶的「iPhone 4 時刻」

大家都說「買索尼就買第三代」,因爲前兩代往往有着各種缺陷;而對於蘋果而言,「4」纔是那個「魔法數字」——從極具美感的 Power Mac G4 Cube 與 iMac G4.到紅極一時的 iPhone 4.再到 2018 年 9 月發佈的第一款全面屏 Apple Watch Series 4.

如果說前三代的升級多在內部,不易察覺,那 Series 4 的升級則是顯而易見的。原本的 38mm 和 42mm 錶盤升級到了 40mm 與 44mm,這都得益於能大幅提高屏佔比的全面屏設計。隨着屏幕採用圓角設計,Apple Watch 的錶殼也變得更加圓潤了。此外,Series 4 的機身也變得更薄了,僅有 10.7mm。

手感不會騙人,卸下表帶後的 Series 4 就像一塊被山間流水打磨過的鵝卵石,渾然一體,盡顯優雅。

Series 4 將蜂窩版本錶冠上的「紅點」設計變成了「紅環」,還首次加入了採用 PVD 工藝上色的金色不鏽鋼表身,這些都讓它作爲一塊手錶看起來更精緻了。

在 Series 4 身上,數碼錶冠第一次支持了 Taptic Engine 反饋振動,振感細膩而微妙,體驗十分優秀。

當然了,空有一副漂亮皮囊是遠遠不夠的。Apple Watch Series 4 之所以能成爲至今仍活躍於二手市場的一代經典,其巨大的內在更新更是不容小覷。

Apple Watch Series 4 搭載了 Apple Watch 上的第一款 64 位處理器 S4 SiP,蘋果表示其處理速度提升最高達兩倍。就實際體驗而言,這是 Apple Watch 第一次實現「秒開」各種 app,用戶再也不需要舉起手臂等待轉圈圈了。

不過話說回來,我和身邊的朋友在使用 Apple Watch 時更多是將其作爲一個通知的入口,而非 app 的入口,這似乎更接近於早年 Moto 360 的理念。但不管使用頻率如何,提高 app 啓動速度總歸是對提升體驗有幫助的。

Apple Watch Series 4 從「健康助手」升級成了「健康守衛者」,這得益於新加入的 ECG 心電圖和跌倒檢測功能。

此外,Series 4 的續航略有提升,不過它依然沒有跳出蘋果「一天一充」的「小心思」。Series 4 能在屏幕顯示面積加大 30% 的情況下依然取得了續航上的(小幅)提升,主要得益於能夠使 OLED 屏幕動態調整刷新率節省電量的 LTPO(低溫多晶氧化物)背板技術。有些可惜的是,Series 4 雖然用上了 LTPO 卻沒能一步到位支持 Always-On 常亮。

iPhone 初代登場時雖然驚豔,卻不支持 3G ,也不能安裝第三方 app ,就像驚起了一片水花而後又歸於靜默;Apple Watch 初代登場時飽受質疑,定位模糊、續航羸弱、運行緩慢,被定性爲「數碼奢侈品」。

而 Apple Watch Series 4 就像是八年前的 iPhone 4 ——無比精緻的工業設計、藐視一切競爭對手的強大性能、全面豐富的功能。也許這稱不上是「完美形態」,但足以成爲一個時代的「標杆旗艦」。

人們總錯誤地以爲,蘋果公司就應該一舉推出驚豔四座的新品,但蘋果更擅長的是年復一年的迭代。

—— John Gruber

iPhone 與 Apple Watch 的成功都不是一蹴而就的,都是在技術積累中前行、在思路糾錯中完善,最終憑藉着蘋果強大的軟硬件結合優勢成爲可堪大用的一個時代的消費者們的寵兒。