在今年的 WWDC 大會上,Apple 發佈了新一代的 iPad Pro:配備 M4 芯片的 iPad Pro 系列。我在 8 月購買了 11 英寸的版本,以取代原先使用的 iPad Pro(第一代),並且配套購買了全新的 Apple Pencil Pro。在這篇文章中,我將分享近一個月的使用體驗。

最直觀的感受是輕薄

對於用戶來說,我想 iPad Pro (M4) 帶給用戶最直觀的感受是輕薄。

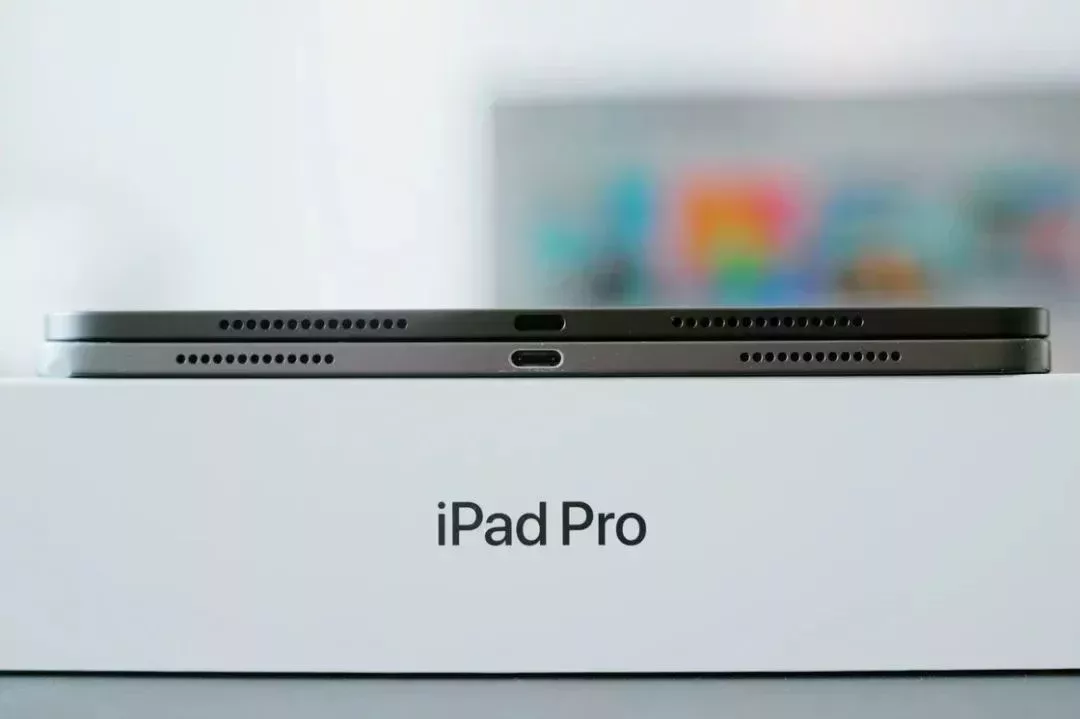

從數值上來說,iPad Pro 從第一代起一直到第四代,都沒有明顯的「三圍」數值變化。到了iPad Pro (M4) ,11 英寸版本的厚度從原先的 5.9 mm 減小到 5.3 mm,重量從 468g 減小到 446g;13 英寸版本的厚度更是減小到了 5.1 mm。

數值的變化並不直觀,而從包裝盒裏拿出 iPad Pro (M4) 的那一刻,最能感受到它的輕薄。在我自己的使用過程中,當我在臥室牀上、沙發上等處使用它時,我更喜歡取下磁吸保護套,享受握持輕薄機身的舒適感。得意於重量的減輕,現在使用單手拿取 iPad Pro 輕鬆許多,而使用單手左手握持機身,右手進行操作也非常省力。

除了尺寸上的變化,iPad Pro (M4) 的配色從「深空灰色」變爲了「深空黑色」。這樣的顏色變化在多款產品線上都有體現,比如 MacBook Pro、HomePod mini 都採用了午夜色來取代深空灰色。

獨佔的 Apple Pencil Pro

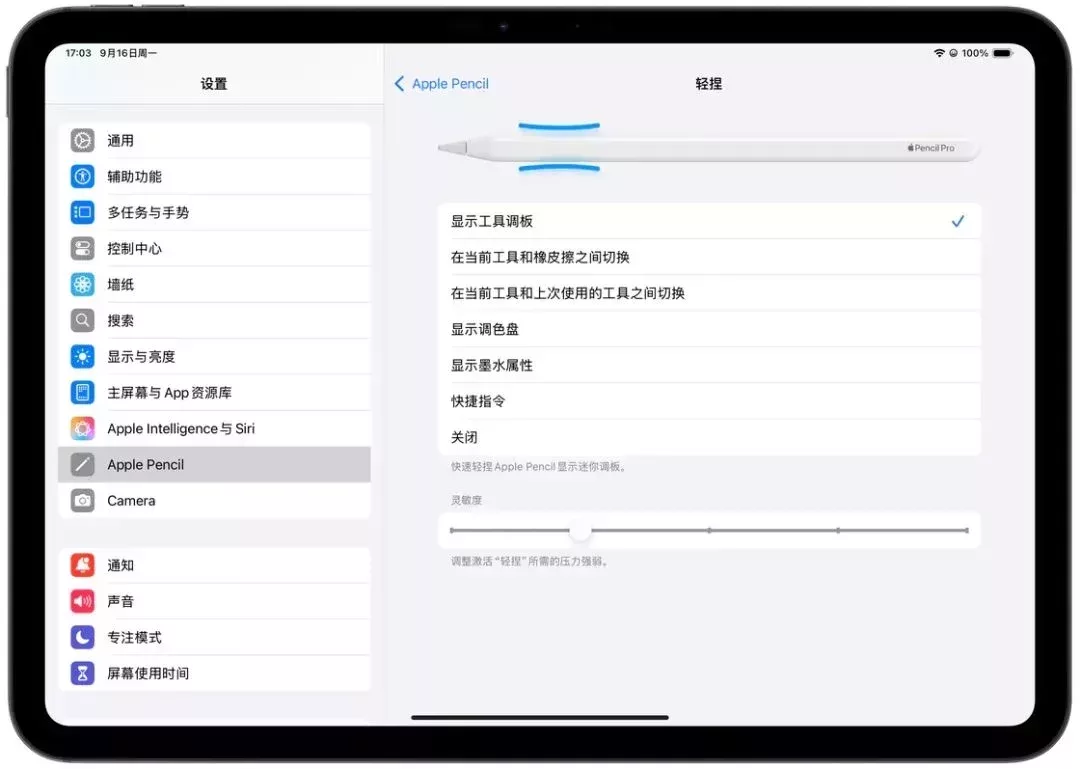

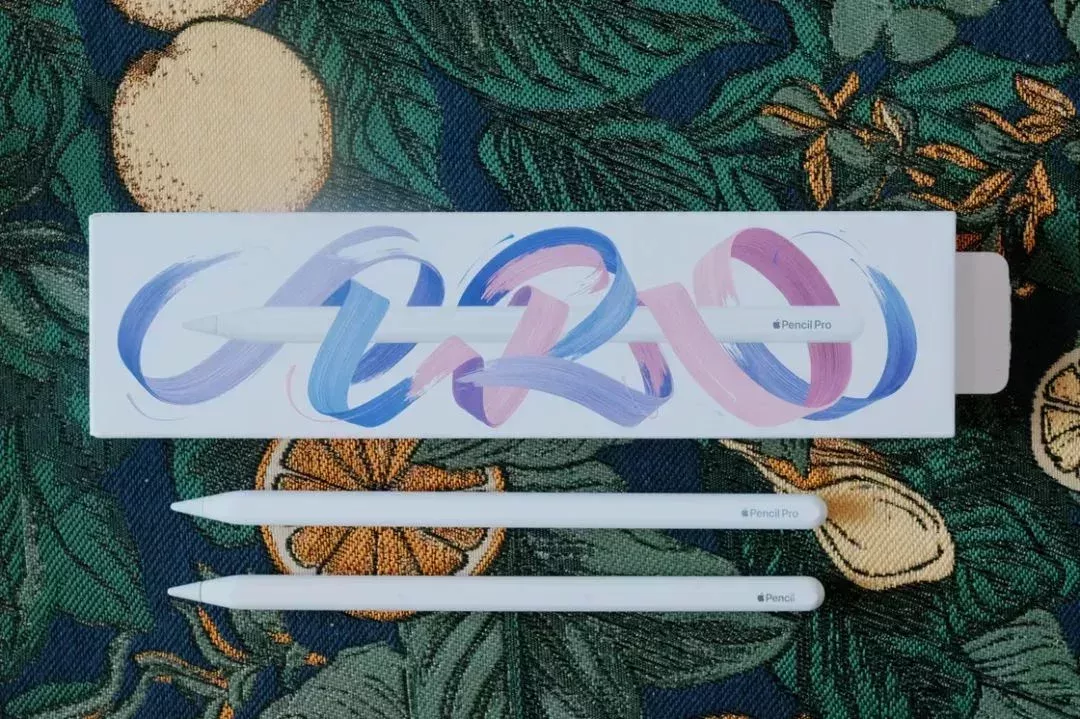

隨着 iPad Pro (M4) 和 iPad Air (M2) 的升級,Apple Pencil 也進入了 Pro 時代,在 iPad Pro 產品線中,只有 M4 版本能使用 Apple Pencil Pro。Apple Pencil Pro 新增了多項專業化的操作,包括輕捏、側旋和觸覺反饋。

Apple Pencil 原已支持輕點兩下來切換工具的功能或者顯示調色盤等。Apple Pencil Pro 更進一步,在握持區域使用大拇指和食指輕輕按壓(輕捏),還可以彈出新的「工具調板」。這個工具調板會以一段圓弧的樣式將所有工具進行排列,在 Apple 備忘錄中,工具調板顯示 3 個最近使用的工具,沿圓弧拖動還能將它完整展開,顯示所有的工具。

搭配 Apple Pencil 的懸停功能(它可以在顯示屏上顯示確切的落筆位置),使用 Apple Pencil Pro 輕捏顯示的工具調板,就會出現在筆尖處附近。這是我非常喜歡的功能。懸停功能也進一步加強,除了預覽落筆位置外,還能在屏幕上顯示工具的虛擬陰影,陰影的顏色與尺寸,都會根據筆與屏幕的距離即時變化,這在書寫、作畫和繪圖時會更精準。

我最常使用 Apple Pencil Pro 的場景是使用 Goodnotes 記筆記。在工作中,我的會議筆記全都使用 Goodnotes 進行記錄,並通過 iCloud 在 Mac、iPhone 之間同步。幾乎所有的筆記應用,包括 Apple 備忘錄在內,都把筆記工具固定在一處或幾處,這樣在書寫時,如果要切換多個工具、或者切換顏色等,都必須將筆尖移動到屏幕上方,或者左右邊緣等處的工具欄,才能點擊切換。現在,Apple Pencil Pro 將懸停與輕捏兩個功能的結合改變了這樣的限制。

輕捏具有獨特的觸覺反饋,這通過內置的振動馬達來實現。有一個意想不到的樂趣在於,時不時地輕捏 Apple Pencil Pro,它立即能給你觸覺反饋,非常解壓,它現在成了我手指端的解壓工具。唯一的缺點是在 iPad 鎖屏的時候不能輕捏🤣。

Apple Pencil Pro 的側旋功能,針對專業繪畫場景進行加強,它通過內置陀螺儀分析筆勢的變化,來精準控制使用筆刷工具繪製的形狀。現在使用鋼筆工具等,可以直接旋轉 Apple Pencil Pro,並通過觀察筆尖陰影的變化來判斷筆鋒的時機。儘管功能變化加強了許多,令我高興的是 Apple Pencil 筆尖還能兼容 Apple Pencil Pro,我之前因筆尖報廢囤積的備件仍然可以使用。

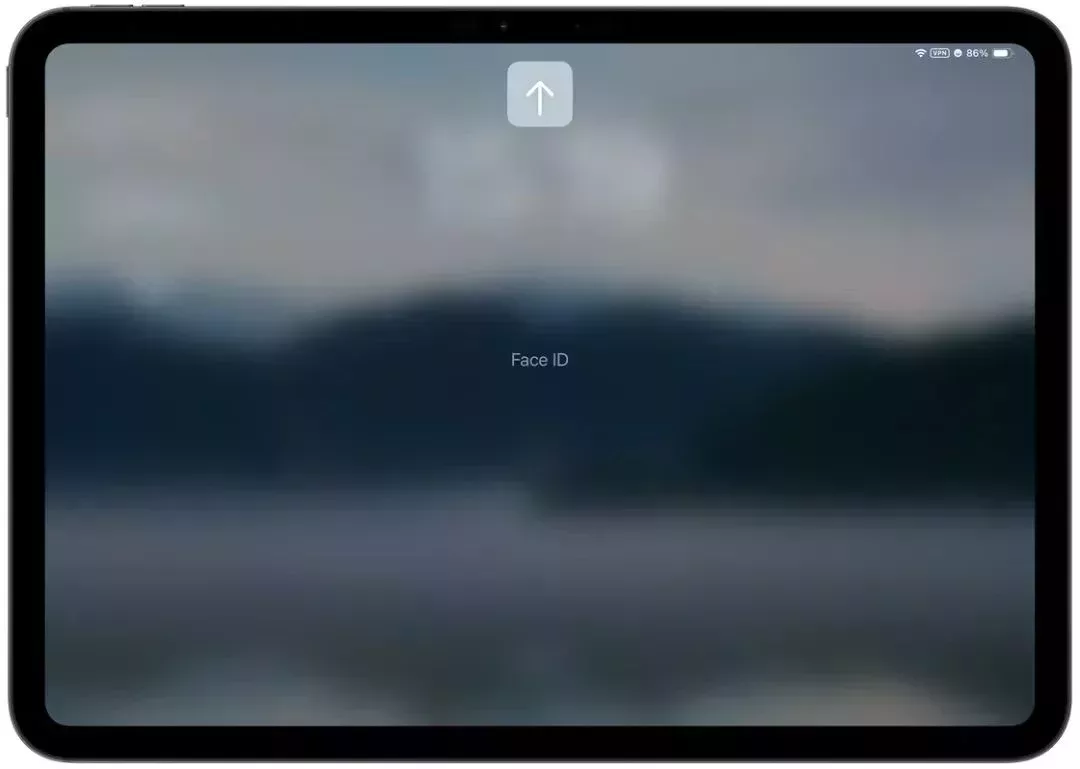

橫向面容 ID 與前置攝像頭

從這一代起,iPad Pro 的面容 ID 移到了機身的右側,連帶着前置攝像頭和原深感攝像頭系統都移動到了此處。不知道 Apple 出於何種考慮做了這樣的改變,但是我個人體驗是,橫向面容 ID 更加好用。

首先是 iPad 最常用的豎向使用場景下,雙手握持在機身的下方區域,不會影響橫向面容 ID 的功能。儘管使用 Apple Pencil Pro 書寫時,右手手腕會遮擋面容 ID 區域,但是書寫場景也不會調用面容 ID,因此豎向場景基本上沒有問題。除非你雙手握持過於靠近上方,手部按壓住了面容 ID。在橫向使用場景下,橫向面容 ID 的設計天然適合橫向場景使用。

將 iPad 平放在桌面上,也是我經常使用的場景,這時候橫向面容 ID 會發揮極大的優勢。以前,iPad Pro 平放在桌面上時,我的視線基本上落在屏幕下方鍵盤的區域,需要使用豎向面容 ID 時必須將身子和頭往前傾一下,才能讓它檢測到人臉,非常麻煩。現在,橫向面容 ID 不需要我調整姿態了,平放時也能檢測到。

前置攝像頭也移動到了側邊,在使用 FaceTime 可以有更加自然的影像。在家時,我會使用 Apple TV 上的 FaceTime,通過連續互通功能調用 iPad 上的攝像頭進行 FaceTime 通話。在視頻通話時,橫向攝像頭可以讓我的眼神天然保持居中更加自然,而不會偏左一些。

超精視網膜屏和 1000 尼特亮度

善於「研發」屏幕新名詞的 Apple 爲 iPad Pro (M4) 的屏幕取名爲超精視網膜屏,這是一塊使用雙層串聯技術的 OLED 屏幕,這也意味着,在 iPhone 上使用多年的超視網膜屏技術現在應用在了 iPad 產品線上。相較前代,隨着 OLED 技術帶來的優點是,對比度提高到 2000000:1.能夠呈現最接近原始的純粹的黑色。如果你習慣了 iPhone 15 產品線的使用,那麼這塊屏幕對你來說不會太陌生。

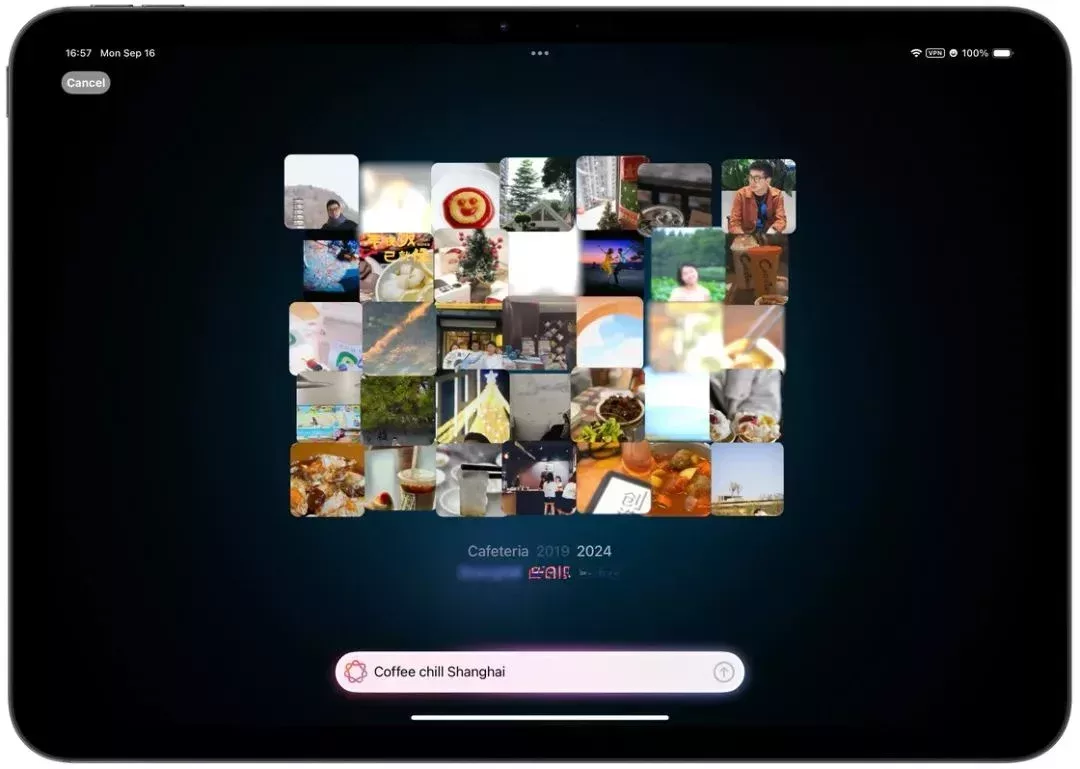

對我而言,這塊屏幕最大的變化在於亮度的提升。相比於前代,iPad Pro (M4) 的屏幕最大亮度從 600 尼特提升至1000 尼特。並且,Apple 原生應用使用 1000 尼特亮度對部分內容進行高亮顯示,以示區分。最明顯的就是 iOS 18 的照片應用中,即使將 iPad 屏幕亮度提拉至最亮,但在左上角的 Photos 的字樣還要比屏幕其他區域更亮。在啓用 Apple 智能後,Apple 智能也在更加廣闊的亮度範圍內實現了更加酷炫的視覺效果,這可能就是 Apple 「高光時刻」的物理涵義吧。

iPad Pro (M4) 大有不同

這一代的 iPad Pro 的名稱一改以往的慣例,不再使用類似第五代、第八代這樣後綴。如果你查閱 iPad 機型比較頁面,你會發現 11 英寸 iPad Pro 和 12.9 英寸 iPad Pro 有着混亂的代際。

可能是出於統一代際數值的考慮,現在 iPad Pro 以及 iPad Air 的命名以芯片型號作爲後綴,這一代叫做 iPad Pro (M4)。近兩年的 Apple 自研芯片都會在 iPad 產品線上率先使用,這樣的更名也更加凸顯了 M 系列芯片的品牌。

我對 M 系列產品並不陌生,我在使用 M1 系列的 MacBook Pro 和 M2 系列的 Mac mini。但是從 iPad Pro 2018 升級至 iPad Pro (M4),我又一次感受到性能的提升,iPad Pro 2018 在過去幾年裏(尤其是在運行 iOS 18 時)明顯變慢了。

最典型的場景是使用 Photomater 導出圖片。我使用 Photomater 處理富士相機拍攝的照片,並將二十餘張照片批量導出,在 iPad Pro 2018 需要 2 分多鐘,而在 iPad Pro (M4) 僅需幾秒鐘。使用 Goodnotes 記筆記也更加流暢,打開筆記本、書寫筆跡等情形都不會卡頓。(之前一直以筆跡卡頓是 Goodnotes 的鍋🌚)

在攝像頭方面,iPad Pro (M4) 從雙攝降級爲單攝,僅保留一枚 1200 萬廣角攝像頭。我唯一使用 iPad 攝像頭的場景是掃描文件,iPad Pro (M4) 有項令我欣喜的功能改進是自適應原彩閃光燈。它可以自動識別紙張上的陰影,並選擇啓動閃光燈拍攝多張圖像,通過利用 Apple 智能進行參數調整與圖像處理,生成更加清晰的文檔掃描件。

兩臺 iPad 拿來做什麼

我是在 2018 年購買的第一代 iPad Pro,使用了近 6 年,可以說是踐行了「長期主義」的宗旨。我基本上將 iPad 放在公司,用來記錄會議、處理行程等等;到了週末,我纔會將 iPad 帶回家,用來處理圖片、觀看劇集等等。

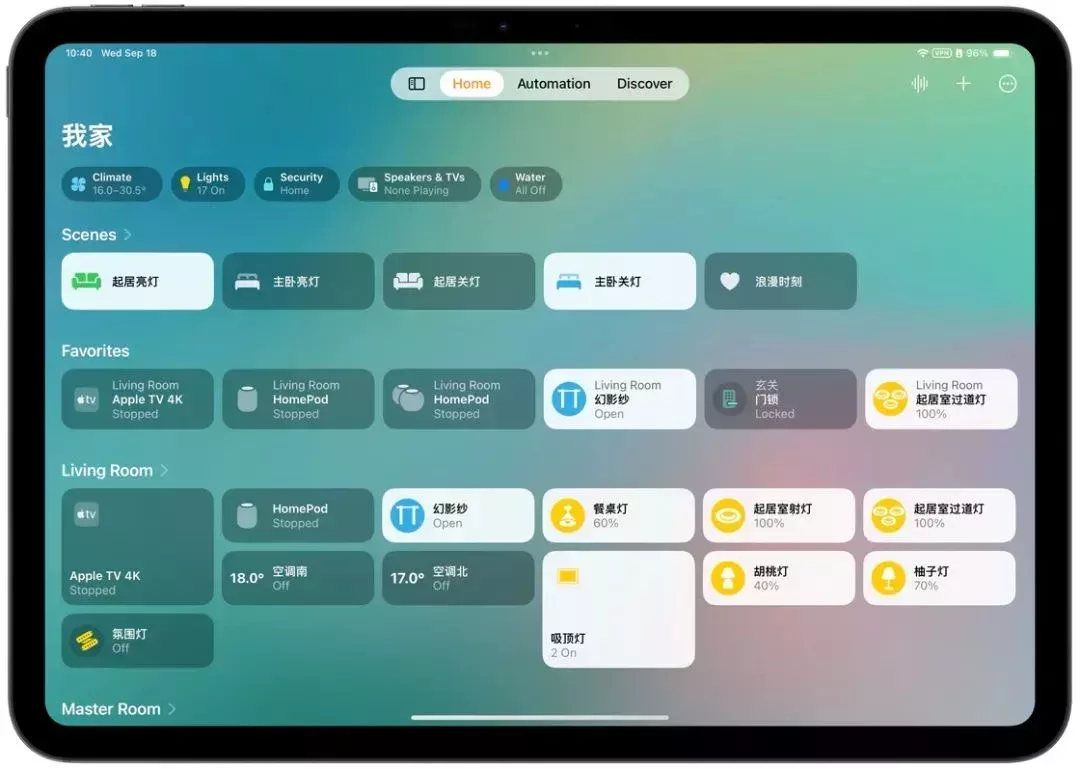

現在,我有了兩臺 iPad Pro,兩處使用。公室的場景仍然不變,主要新增的場景是在家裏使用。首先,iPad 成爲了可移動的家庭智慧屏。先前的文章 提到過,我的智能家居方案是 Apple 家庭,相比於 iPhone 的小屏幕,一塊 11 英寸大屏幕用來操作控智能設備方便許多。

移動便攜的優勢還有很多,在家使用 iPad 的場景也變多了。我會在沙發上使用 iPad 寫文章,本文中的大部分文字以及圖片,都是我在家使用 iPad 完成的。使用日曆、Things 的場景,也從手機移動到了 iPad 上。

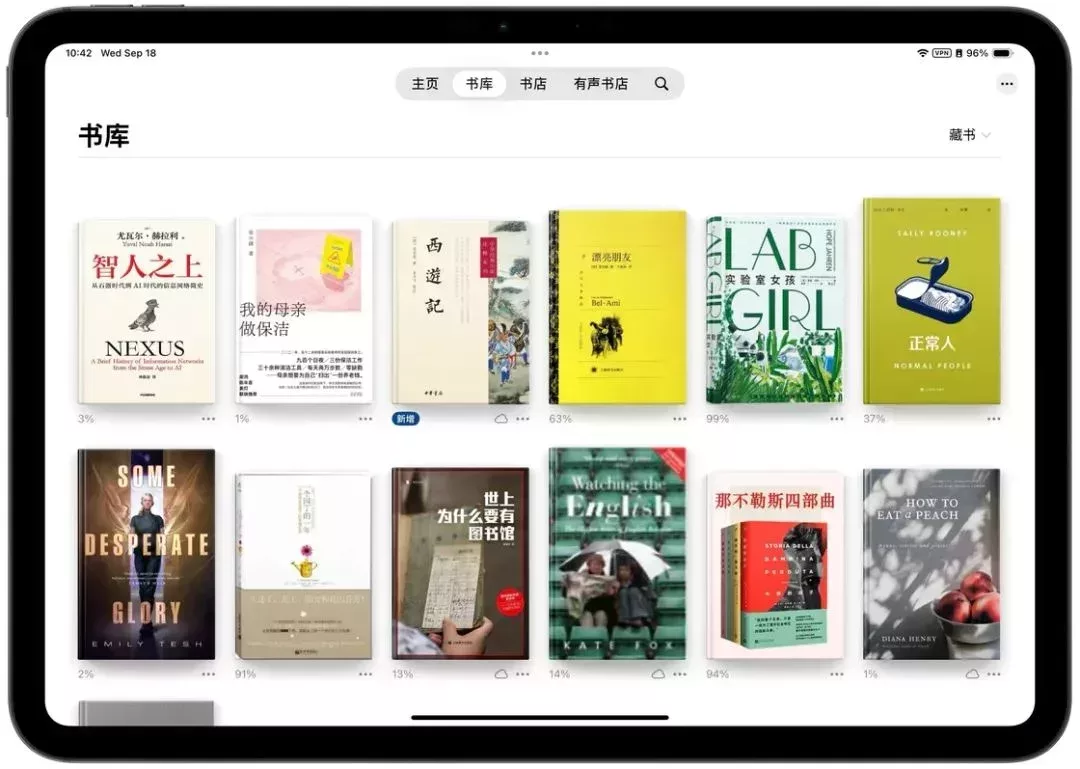

還有一項對我來說完全新鮮的嘗試是,使用 iPad 閱讀。在過去的許多年,我一直使用 Kindle 閱讀書籍,尤其是在睡前。自從有了一臺 iPad 常駐家裏,我在家閱讀的設備,從 Kindle 轉移到了 iPad 上。我在 Things 中有一個書籍清單,專門列示了不提供 azw3 或 mobi 格式的書籍,它們無法在 Kindle 上閱讀。現在,我使用 iPad 閱讀 PDF 或 epub 版本,可以將它們慢慢地一一消化。

小結

在作出購買 iPad Pro (M4) 的決定時,甚至收到這臺 iPad 之後,我都曾有過懷疑自己是否陷入消費主義陷阱的顧慮:iPad Pro 2018 的耐用性堪稱一絕,是否需要這臺 Pad Pro (M4)?

但在使用它的這段時間,我切身感受到積累了 5 個代際的硬件更新與變化,輕薄、Apple Pencil Pro、1000 尼特亮度的超視網膜屏、M4 芯片,都給我帶來強烈的新鮮感,也改變了我使用 iPad Pro 的場景與習慣。更何況,這臺 iPad Pro (M4) 我也會使用 6 年,甚至更久。