春風如醒腦之詩

暮色裏的醡漿草開出紫色的小花

在香樟樹旁邊圍成一圈,跳舞

你主動走進春天的寂靜深處

那些文字,來自唐、宋甚至魏晉

黃昏裏的春風如醒腦之詩

你一身僕僕煙塵趕來耕雲種月

紛紛落下的花瓣帶着夢的柔光

已在你心裏默默排好了順序

“鬆弛感”到底是什麼?

現在很流行“鬆弛感”這個詞。

演藝圈哪位明星出鏡,表現從容得體,對待榮譽淡定大方,在無論演還是唱的過程中都分寸剛好,被贊爲“鬆弛感”。

比如竇靖童的音樂,每一場表演都像是在玩;再比如舒淇或湯唯的戲,不像是演,像是記錄日常。

現實生活中,“鬆弛感”似乎是一種由內而外的放鬆狀態,是基於精神和心理上的放鬆,展現出來的肢體放鬆。

我理解的鬆弛感,更是一種內在的“自我”被擱置得非常舒適的狀態:自信得剛剛好,努力得剛剛好,不會爲什麼得失緊張得徹夜不眠,也不會天天惦記着誰欠他的。

日常的鬆弛感,有些像《黃帝內經》裏講的“獨立守神”,一種非常健康的狀態,靜力慧力充盈,身心完全屬於自己,無限接近自由。

我覺得那是最靠近幸福的樣子,安寧,滿足,節奏有序,不錯過美好,又能擋污濁兇險於外,那種從容自若、氣定神閒可謂最自然堅固的外邪防禦。

現代醫學把這個叫做“免疫力”。

這裏的節奏,主要是指一個人身心小宇宙的內在秩序。

身體的節奏:五臟六腑各司其職,協作分工,氣血運化得當。

精神的節奏:三魂七魄各就其位,呼吸精氣,獨立守神自若。

總能保持獨立守神的人常能怡然自得,少有驚慌恐懼,換算起得失來也總能退一步海闊天空,即便疏於機智,也必有海綿般慧力接納一切因果,就像接納自己。

聽朋友聊起過親子關係的沉默分裂和永久記憶。

不是新聞,不是帖子,而是她們自身成長過程中親身經歷的感受。

一個聲音甜美的朋友說起小時候被父母隨意當着外人勒令:“來!唱個歌給我們聽聽!”至今仍感到耍猴般的羞辱。

甚至前不久,我一個已婚閨蜜,還在一次家庭聚會中被要求在餐桌上朗誦英文詩,弄得她啼笑皆非。

讓孩子當着衆人表演節目,似乎是中國家長們特別熱衷的事。似乎孩子的才藝在親友們面前綻放的高光時刻,就是他們辛苦養育的犒賞,成爲他們自身的關鍵成就。

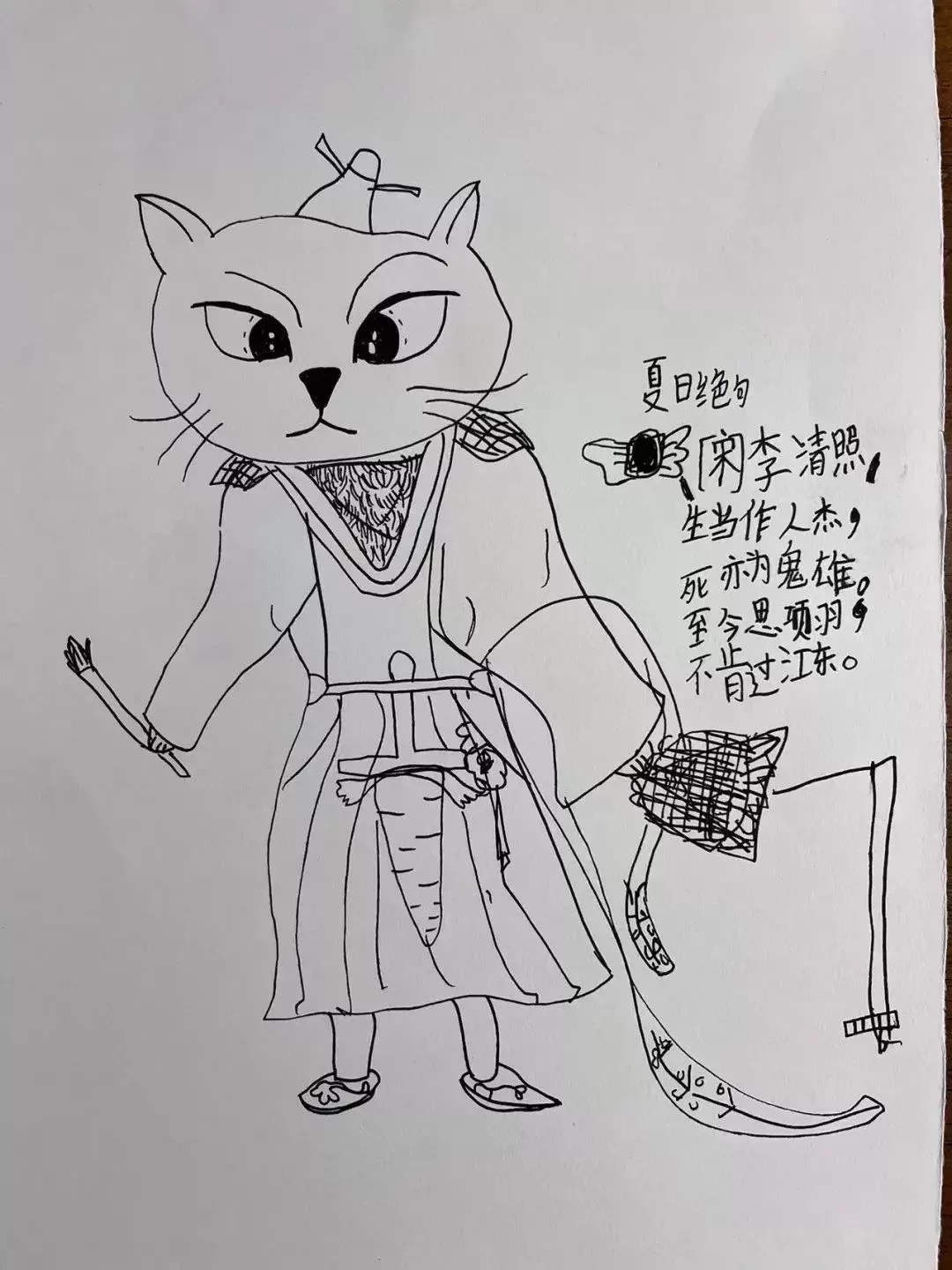

來來來,給阿姨背幾首唐詩!

跳個舞來看,你剛學的那個舞呢?

我想起藝術界頑童黃永玉曾在他的畫展展廳門口貼小紙條:請不要讓小孩在此背唐詩和跳舞。哈哈!

父母子女,血肉至親,被編輯更新後又複製下來的家族基因,總有外人無法堪破的共享生命密碼,按理說應該是更能彼此懂得和愛護。

畢竟,因爲懂得,所以慈悲。

然而,現實中,在一個人長到成年以前,無數家庭裏親子關係常常緊張到令人窒息。

中國傳統的家長制,與現代社會的“監護權”,完全不是一回事。

千年皇權體制下,羞辱和命令式的教育深入骨髓,家庭裏也有隱形的君臣關係,跟血緣之愛一起融入生活,無法剝離地成爲親情的一部分。

這可能是我們大多數人無法選擇的命運。

在命令壓制和羞辱敲打下長大的孩子,難免社恐、應激、戒備和自我懷疑。

當然,我不否定這也是愛,充滿了集體無意識的價值綁架的愛,無法拒絕,痛並享受着。

而真正的鬆弛感,來自更單純堅定的愛,父母也許平凡,但永遠是你的退路。

身邊一個朋友,就總給人很鬆弛的感覺,讓大家都覺得舒服,又琢磨不明。後來他閒閒談及他的家庭,父母的相處,給他的無壓力的愛,一直延續至今。

這種心靈的安適,任你位高權重、日進鬥金也是羨慕不來。

生長於這種家庭的孩子,長大了也必是一個溫暖的人。

因爲讓一個人活得安心的,終究只能是充足的愛。

那樣的愛不僅是不求回報,甚至是沒有前提的。

無論你是別人眼裏的誰誰誰,無論你多優秀多糟糕,無論你做了多少渾蛋荒唐事,她都愛你。

這樣的愛,纔給了你衝出去擁抱這個世界的底氣。

年幼時沒有被全心全意心無旁騖愛過的人,終究在長大後的某些時刻會緊張,會怯懦,某些時候會手足無措言談生硬,離鬆弛感很遙遠,那都是因爲:不夠相信自己。

如果這個世界少點焦慮多些鬆弛感,應該會更美好一些。