年糕、發粿、菜頭粿是臺灣過年拜祖先神明的傳統祭品,此外還有過年不可或缺的古早味甜食。“喫甜甜,好過年”,似乎家家在桌上放上這幾樣零食,才叫過年。

古早味是閩南語,意思是古老的、傳統、懷舊的味道。以前食品產業不發達,食物的做法都比較天然簡單,我理解的古早味就是以手工料理爲主,是老臺灣或閩南區域特有的口味。

有幾樣古早味過年零食,我來一一介紹吧:

一、寸棗

“喫寸棗,年年好”。臺灣新年零食排行榜首位的就是咬起來紮實酥脆的寸棗,又稱春棗、棗枝。大陸也有,有的區域叫它油棗,也有叫江米條的。

寸棗源自福建閩南,因長得像一寸的棗樹枝而得名——這原因奇怪的點是樹枝都是類似的,爲什麼要選棗樹,難道是因爲魯迅嗎?

寸棗也叫春棗,有文獻說是因爲外型像男生的小雞雞(暈倒),因其諧音,所以春棗寸棗都有“早生貴子”之意,也有祈求順利的含義。

這個甜食的傳統製作工序很繁瑣,以糯米粉爲主材料,開水調和成粉團後,擀薄切成一寸長條,搓圓,再油炸,炸好隔夜冷卻後倒入糖漿翻炒拌勻。糖漿要控制好濃稠度,以求隱約沾上一層透明糖衣即可。恰到好處是不太容易的,過厚則太甜,過薄則無味。

二、生仁

另一項與寸棗齊名的過年甜食是生仁,也叫生仁糖,也是福建地區流傳已久的節慶零食。

生仁是用炒香的花生米,滾上麥芽糖+白砂糖及糯米粉和成的糖粉,外觀呈不規則凹凸小球狀,分紅白雙色。

粉色的生仁糖不是用人工色素,而是用天然的甜菜根粉加到糖粉裏面做出來的,所以不是暗沉的紅,而是討喜的粉。切記臺灣的生仁只有粉紅和白色,做出五顏六色並非難事,可就不是臺灣的古早味了。

生仁外厚厚的糖霜,又硬又甜,加上花生米的香,是過年零食熱賣的第二名,也是農曆正月初九拜天公的必備品,所以又稱天公豆。如果你弄出顆綠色的生仁,天公都沒見過,別再大過節的讓他生氣。

花生營養價值高,又稱爲長壽果,有祈求長命百歲之意,花生需要剝殼食用,所以也象徵脫胎換骨,另外仁的讀音同人,所以生仁也有人丁興旺的涵義。

我一直不太明白客家人爲什麼還叫它“白鴿屎”,儘管長得像,但也是過節啊。Anyway,也許也正是因爲綽號,才迅速流傳到了廣東客家、港澳東南亞甚至全球華人區域,成爲節日的甜食必備。

據說早期民間春節,寸棗和生仁兩項甜食是糕餅店過年期間的生財利器。待自動化機械食品廠興起後,我有理由相信我家周圍所有的甜食小店都是朝同一個食品廠批發來的,味道全部一樣。

三、冬瓜條

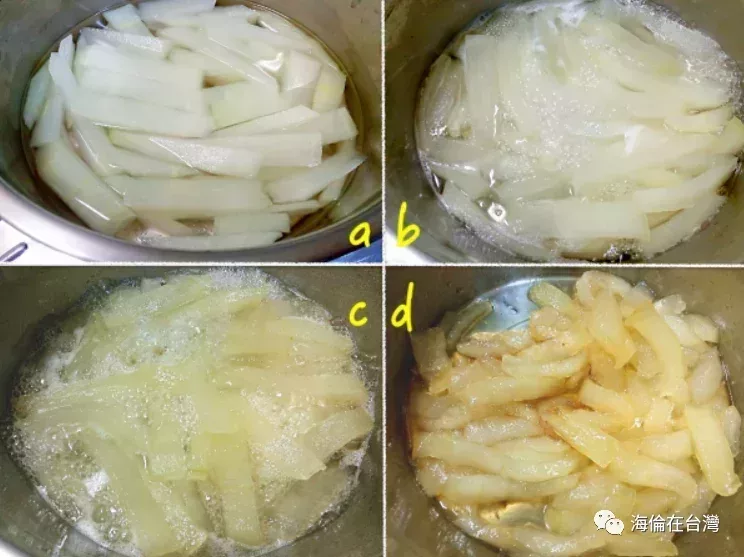

過節和臺灣神明桌上常見冬瓜條,光看名字就知道是由冬瓜去瓤去皮切成條狀後,再加糖用煮蜜餞的方式製成的。軟軟的口感又帶點冬瓜的脆度,喫起來十分甜。

冬瓜很大,又很便宜,買一顆喫不完,這種製成蜜餞再喫的方式可以有很長的保質期,完全解決了喫不完冬瓜的難題。只是非常甜,據說冬瓜和糖的比例是1:1.

由於冬瓜又叫東瓜,是太陽昇起的方向,給人希望;另外冬瓜有很多籽,也有多子多孫的涵義,所以除了過年喫,古禮婚宴上也會喫。

四、蔴粩

第一次聽到蔴粩,感覺完全不像食物的名稱,倒是像人名,或者類似月老的職業。

蔴粩也叫米粩,也是福建與臺灣一帶的傳統米制品,是把芋頭加糯米蒸熟製成粿糕,再切條風乾,再油炸。做到這一步就可以是零食了,叫米果,然後再將米果裹上麥芽或者芝麻、爆米花、花生、杏仁、海苔等就是不同口味的米粩了,也有人叫豬油粩,因早期的用油爲豬油,現在養生概念興起,使用植物油的比較多(拜託不要提地溝油)。

據說同樣的做法,福建安溪稱沾芝麻的爲麻蓼,包裹米花的叫蓼花;仙遊則分別稱爲麻筒與蓼花。華南人運江米入陝西三原、涇陽一帶,將蔴粩引入,成爲當地著名的三原蓼花糖。

臺灣統一都叫蔴粩,是很受歡迎的古早味零食。這東西的做法和寸棗一樣繁瑣,步步都要火候,即使做到最後上糖沾料這一步了,讓每顆米果都均勻沾上麥芽,再把麥芽糖甩到剛好的厚度,再迅速沾裹花生、芝麻等配料,也是不容易的。所以如果你總是喫到沾裹芝麻不均勻的蔴粩,也別太計較了,當然也別太悲觀,那絕不是上蒼負你。

這東西除了直接喫,還有一種傳統的喫法是打碎,一片片散落在碗中,用開水或烏龍茶沖泡,到麥芽糖漸漸融化,即可喫到脆脆的米香及香濃的麥芽香——這難道不是麥片嗎。

蔴粩臺灣也有喫鹹的:到米果之前做法都一樣,只是不上糖,而是加上金黃色的鹹油蔥。這是鹿港人獨特的口味,適合搭配豆漿食用。

蔴粩取其諧音“喫到老老老”,臺灣也有諺語:喫粩活到老老。所以蔴粩有長長久久、延年益壽之意,是祭祀或年節常見的祭品,百姓訂婚聘禮也都願意用蔴粩。

寸棗、生仁、冬瓜條、蔴粩被比喻爲臺灣過年零食的四大天王,是臺灣長大的孩子童年滿滿的回憶。

不得不提醒的是,有網站評選最討厭喫的零食,它們依舊榜上有名。有人認爲超甜超油不好喫,不懂爲什麼過年一定會出現這些零食。也有人說,這喫的不是零食,而是回憶!可如果你的回憶全是苦澀,當然零食也就不好喫啦~