請你跟我回憶一下,近期,你有沒有特別想做的事兒?

這些事情,你做成了多少?失敗了多少?

你覺得自己爲什麼失敗?

01

不知道你剛剛的回答是什麼?

我明明想做一件事,但最後,我沒做成。

這種經歷非常常見。

很多人會把失敗歸爲懶,認爲是努力不夠。

這種思維方式,本質上和理髮店的人才管理沒啥區別。

早上訓話,店裏掛橫幅,晚上再一起跳抓錢舞。

好像只要下定決心喫苦,咱就可以當個人上人。

這樣只會造成一種結果,

自我PUA。

你會花大量時間跟自己的心態較勁。

爲什麼,我怎麼,就不能,勤奮點兒,呢?

但你有沒有想過,做成一件事,靠的也許不是意志力,而是方法。

今天我想分享的就是一套依靠理性、而非意志力來實現的:

目標管理方法論。

這套方法參考了許多文獻資料;我也靠這套方法論做成了很多事。

接下來的視頻,我會分三部分:

我總結了三大,最常見的目標管理誤區;

我感覺,至少80%的人都在使用這些錯誤方法。

針對每個誤區,我分別給出了,更有效的方法。

希望這些方法,能幫助你做成自己想做的事。

02

錯誤:時間規劃

正確:時間覆盤

這是一項,我們從小學開始,就在用的錯誤目標管理方法。

還記得每一個暑假的開頭,我都會坐在書桌前,寫出一個類似課程表的東西。

8:00-8:30 早飯

8:30-9:30 學數學

9:30-9:50 課間休息

整個日程,把我從一睜眼,到一閉眼的每分鐘都安排得明明白白。

看起來似乎井井有條,但操作起來你會發現:

你一直在被時間追着跑。

如果其中某件事脫離規劃,整個日程就亂了。

一旦你啓用時間規劃,你就會容易陷入焦慮。

這種方法,還會導致,形式主義。

當你寫下9:30結束數學學習時,你的看錶頻率會提高。

你心想,怎麼還沒到點兒啊。

它塑造了一種假象。

好像只要到點兒了,這段工作就是合格的。

現在還在用這套小學方法的朋友們,舉個手啊!

那我們應該怎麼做呢?

你只用稍微轉換一下思路:

把事前規劃,改爲事後記錄,整個世界都不同了。

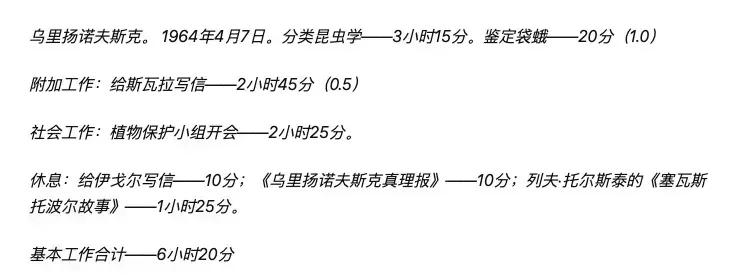

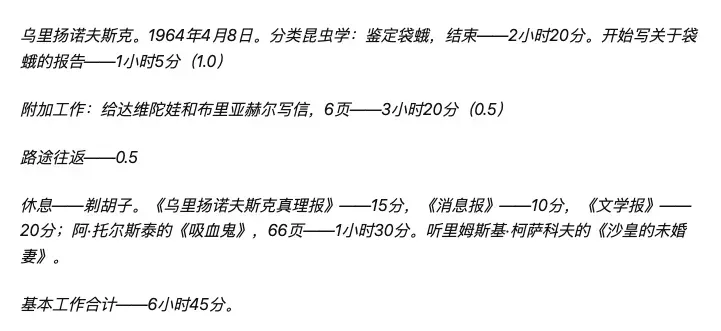

這種方法,是由著名科學家,柳比歇夫提出來的。

時間覆盤非常簡單,你只需要在每件事做完後,打開手機,記錄下它的開始時間和結束時間,

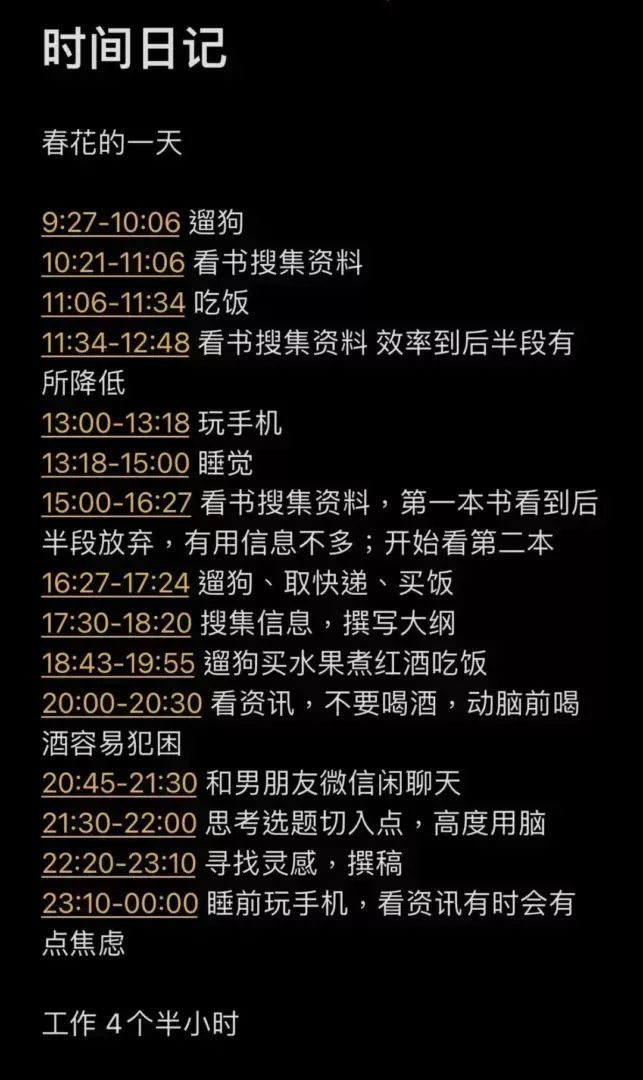

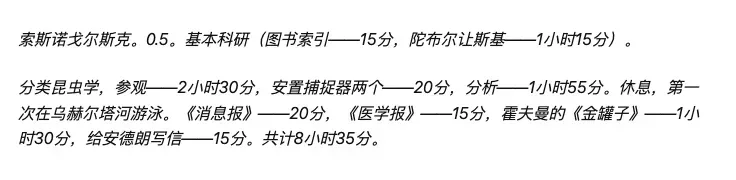

比如,這是我自由職業剛開始時,做的時間記錄。

記錄時需要注意2點,記錄純時間,而非毛時間。

比如你工作了1小時,但其中25分鐘都在玩手機,你就需要分別記錄這兩項內容。

記錄越精確,幫助越大。

第2.你需要在記錄的同時,寫下你對這段時間的使用感受。

這樣做有什麼好處呢?

只要堅持一週,你就會非常瞭解,你的時間使用能力。

我第一次知道,原來我每天高飽和工作通常只有5小時,而我的工作極限是8小時。

如果有30分鐘:

我能看完50頁書,帶狗下樓遛一次,寫下1000字小說。

知道我的時間使用能力後,我會做出更符合實際的時間安排。

我再也不會把某件事放到最後一天,然後發誓:我今晚一定要幹完!

因爲我知道在3小時後,我會想睡覺。

俯瞰時間時,我還能有條理地優化時間。

原來只是遛狗,每天就要花掉2個小時。

爲了利用這段時間,我在遛狗時增加了聽日語。

原來我嘴上說着要寫小說,但我每週在小說上花的時間,累計只有3小時。

爲了達成目標,我需要延長小說時間。

原來通過午睡來休息大腦,會很容易睡過頭,而且醒後1小時工作效率較低。

那麼,我需要換一種休息方式。

這個方法,如此簡單,卻如此有用。

不要再問時間都去哪兒了。

它都被我們保存在了手機便籤裏。

你可以瞭解它、把握它、優化它。

03

錯誤:任務清單

正確:目標羅盤

我曾認爲,世上最開心的事情,就是每晚睡前,劃掉自己的任務清單。

但後來發現,我的任務清單通常都是這樣的:

剪指甲

澆花

取快遞

修理桌子

買沐浴露

背英語

寫論文

閱讀文獻

你是不是跟我一樣?

先做容易的事,把難的事留到最後,然後沒時間了!就沒做。

任務清單有非常明顯的缺陷:

所有任務都是並列的,你沒有辦法衡量,每個任務對你最終目標的貢獻值。

比如你想考研,可你每天劃掉的都是一些:

看考研經驗貼;蒐集導師花邊新聞,這類貢獻值爲1的邊角任務。

而像背誦專業課這類貢獻值爲10的任務,反而被你一直推遲。

結果就是,看似很忙,實則瞎忙。

任務清單的另一個缺陷是:

它以天爲單位規劃任務。

淹沒在每一天的任務中,你其實很難看清,你現在走到哪裏了?

你離你的目標到底還有多遠?

所以說,你買菜可以列清單,工作千萬不要。

你可以使用更高維的:

目標羅盤。

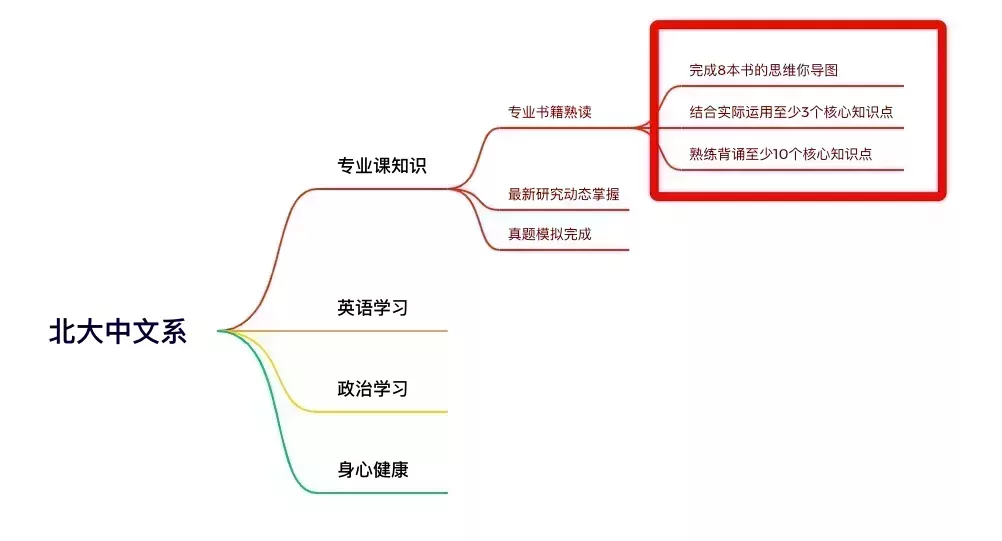

在講目標羅盤時,我會搭配VIsion這個app來演示,這樣大家會看得更直觀。

如果你沒有這個app,用紙筆也可以。

繪製目標羅盤的第一步:

我們需要知道,起點、終點,和路線。

起點是你此時所在的地方。

終點是你想要達到的地方。

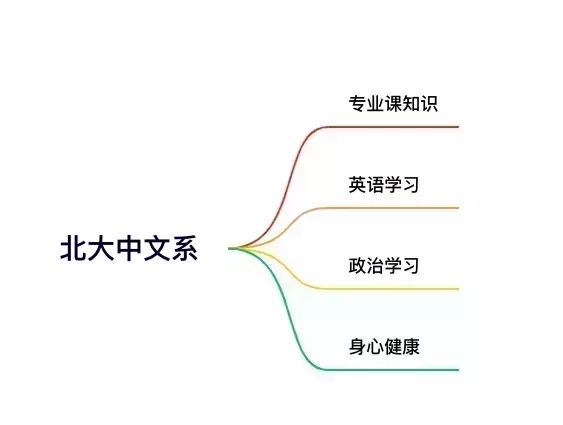

還拿考研舉例:

起點:普通院校跨考生

終點:考上北大中文系

那我們怎麼才能找到起點到終點的路線呢?

答:拆分目標,直到它變爲可操作的動作。

北大中文系——

(1)專業課知識

(2)英語學習

(3)政治學習

(4)身心健康

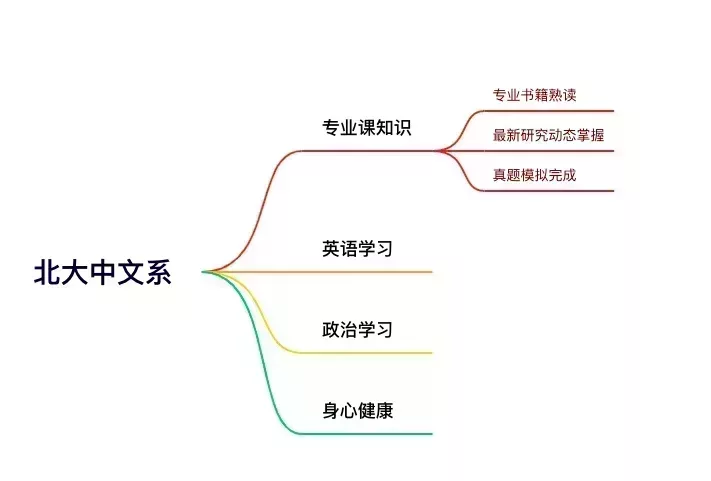

以專業課知識爲例,再拆:

專業課知識——

(1)專業書籍熟讀

(2)最新研究動態掌握

(3)真題模擬完成

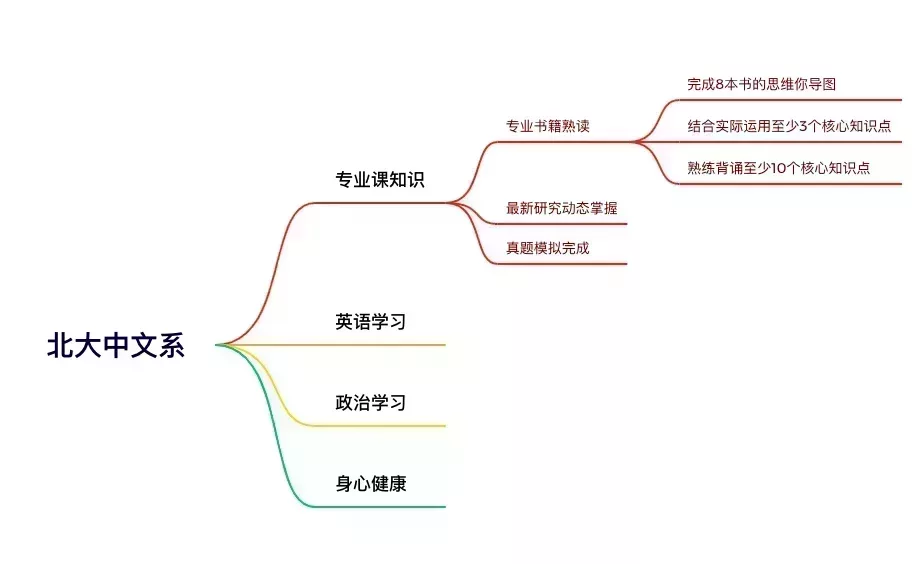

怎麼樣算我們拆解成功了呢?

就是它可以變成一個可量化的指標,你可以按照這個指標來衡量,你目前的工作是否合格?

所以我們還需要再拆一步。

專業書籍熟讀——

(1)完成8本書的思維導圖

(2)結合實際運用至少3個核心理論

(3)熟練背誦至少10個核心知識點

到這一步,已經算是一個合格的目標拆分了。

最後拆分出來的這個叫關鍵結果,即我爲了實現我的目標,我必須要達到的結果。

但還不夠,你還差最後一步:

你還需要給每個關鍵結果打上權重。

在3個關鍵結果裏,我認爲(1),思維導圖非常重要,我覺得它對目標的貢獻爲50%。

(2)(3)分別爲30%、20%

到這裏,我們的目標羅盤就繪製完成了。

與之前的任務清單相比,你會發現:

目標羅盤給你提供了一個宏觀視角,你增強了對整個事件的把控力。

它也強化了你的結果導向,它迫使你思考,如果想做成這件事,我需要具備什麼能力?

你走的每一步,都是在盯着結果走。

目標羅盤的使用方法也很簡單——

(1)此時你可以創建你每天的任務清單了,但你的任務清單是跟每個關鍵結果關聯的。

這樣,你可以清楚地知道,我做了這個任務,是爲了完成什麼目標,能產生什麼結果。

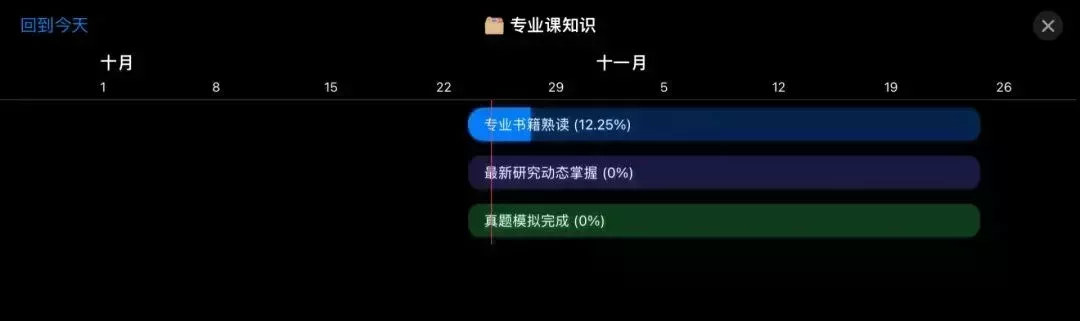

(2)及時跟進,你走到了地圖的哪一步?

還記得我們一開始打的權重嗎?

比如說過了一週,你看完了1本書的思維導圖,熟讀了3個知識點——

那你可以把(1)的關鍵結果,進度值調爲1

(3)的關鍵結果,進度值調爲3

根據我們給每個關鍵結果打的權重,及每個關鍵結果的完成進度,我們可以得出目前的總進度。

1/8*0.5+3/10*0.2 約等於 12.25%。

這個不用我們具體算,更新進度值後系統會自己算出來——12.25%

同時開展多個目標時,我們也可以在總視圖裏縱覽,每個目標的實現進度。

帶着這個目標羅盤,我時刻都能清楚地看到:

我是誰

我要去哪裏

我目前走了多遠

我還要走多遠

就差用導航給你語音播報了!

而且,當你開了上帝視角後,你應對風險的能力也增強了。

你可以根據目前進度和你所剩的時間,隨時調整你的行爲。

比如增加重要關鍵結果的時間,減少或放棄貢獻小的關鍵結果。

你的心態也會走向平和。

因爲你已經從一個不知不覺者,變成了先知先覺者,你能看到未來。

當然,也許會有人想問:

我怎麼知道每個關鍵結果的權重該打多少呢?

我怎麼才能把目標拆分得更合理一點呢?

我之前以考研爲例,講過一期視頻,有疑問的朋友可以回看。

04

錯誤:外部壓力

正確:內部動機

心理學家德西曾做過一個實驗,它讓兩組成員一起玩一個拼圖遊戲。其中一個成員,每拼出一個圖案,就會得到報酬;而另外一組成員則不會得到報酬。

結果顯示,當德西宣佈時間結束時,獲得報酬的那組成員會選擇休息。

而未獲得報酬的組員更願意留下來,繼續解決拼圖問題。

德西得出結論:

有時,外部獎勵反而會損害內在動機。

其他研究員還發現,強加的目標,外在的監督,評價等,都有可能會破壞內在動機。

這個結論和我們的日常生活習慣恰恰相反。

因爲我們最喜歡用外部壓力激勵自己。

比如:如果我不做某某事情,我的生活就會失敗!

爲了超過某人,我一定要達成某某目標!

當你越想控制自己時,你其實越壓制了自己內心的流動。

爲了達成目標,我們需要尋找的是,每個目標背後的內部動機。

找到你想做成這件事的正向的,不是別人強加給你的,真正和你自我有關的動機。

動機對應的是人們自主的心理需求,即:我想。

可行性對應的是人們勝任的心理需求,即:我能。

從我想和我能,你可以試着去尋找一下,你每個目標背後的內部動力。

你內部動力挖掘得越深,你越能做成這件事。

你也可以把你的動機設置成手機桌面,或者打印出來,貼在哪裏。

當你遇到困難時,回看你的內部動力,你會走得更遠。

好了,這就是我今天想要分享的內容。

看起來只是一些很小的改變,但如果你能堅持,它對你生活的影響會非常大。

真正厲害的人,不是因爲他發現了什麼翻天覆地的成就,就是他找到了一些生活小技巧。他不斷複用技巧,不斷放大它的正反饋。

我們在講時間覆盤時提到的那位科學家,柳比歇夫。

人們在它去世後,發現了他記錄的幾十本時間日記。

這些日記,通篇,就只在做一件事:

就是記錄、覆盤時間。

就是這一個時間管理小技巧,協助柳比歇夫完了70多本學術著作,橫跨生物、哲學、數學多個領域。

說了這麼多,到最後我其實就想說一句話:

還!不!快!去!用!

柳比歇夫傳記:《奇特的一生》格拉寧