劉曉程老師在視頻號上講了一段往事,家屬要求見他,不見他一面的話,靈車就不走……

劉老師的這段講述,讓我想起了心臟外科史上兩次導致病人死亡的例子。

我國的心臟外科起步其實不算晚,中國醫生又聰明又勤奮,只是後來由於衆所周知的原因,這個領域一度有過將近十年的停滯,等到中國心臟外科再次出發,那已經是70年代末期的事了。

這期間還發生了一起鮮爲人知的嚴重事故……

1979年的夏天,在中國南方的一家醫院的手術室裏,有一位先天性心臟病患者正在接受體外循環下的右室流出道狹窄解除的手術,當體外循環轉流到18分鐘時,突然發現動脈泵管破裂,破裂口約1公分,大量鮮血自破口噴出。

當時的情況十分緊急,由於灌注師缺乏經驗,沒有及時停機和更換泵管,使大量空氣吸入泵管而進入病人動脈系統,造成病人廣泛氣栓,術後病人即處於深度昏迷之中。

經會診後,決定對病人進行高壓氧艙治療。

結果,非但病人最終宣告不治,更悲劇的是,伴隨病人一起進入高壓氧艙的麻醉科護士長沈傑,也因重度高壓氧艙反應,最終死於減壓病,且先於患者死亡。

按照沈傑生前的願望,她被追認爲共產黨員和麻醉科醫生,也許她是中國乃至整個世界範圍內心臟外科發展史上唯一一位爲搶救病人而殉職的麻醉醫生。

一次事故,醫患雙亡,如此重大的事件,使所有人再也不敢輕視體外循環工作,相關的工作制度及預防意外的措施先後制定。

這次意外的案例及隨後形成的制度在 1980 年的一次全國會議上與國內同行分享,受到參會醫生的一致認同,這樣的交流幫助了正在起步階段的同道,使他們能夠未雨綢繆,防患於未然。

時至今日,儘管心臟外科手術已經進步得相對安全,但相比於其他類型的手術,它仍然是風險較高的一門專業,病人的死亡都會給醫生造成極大的心理壓力。

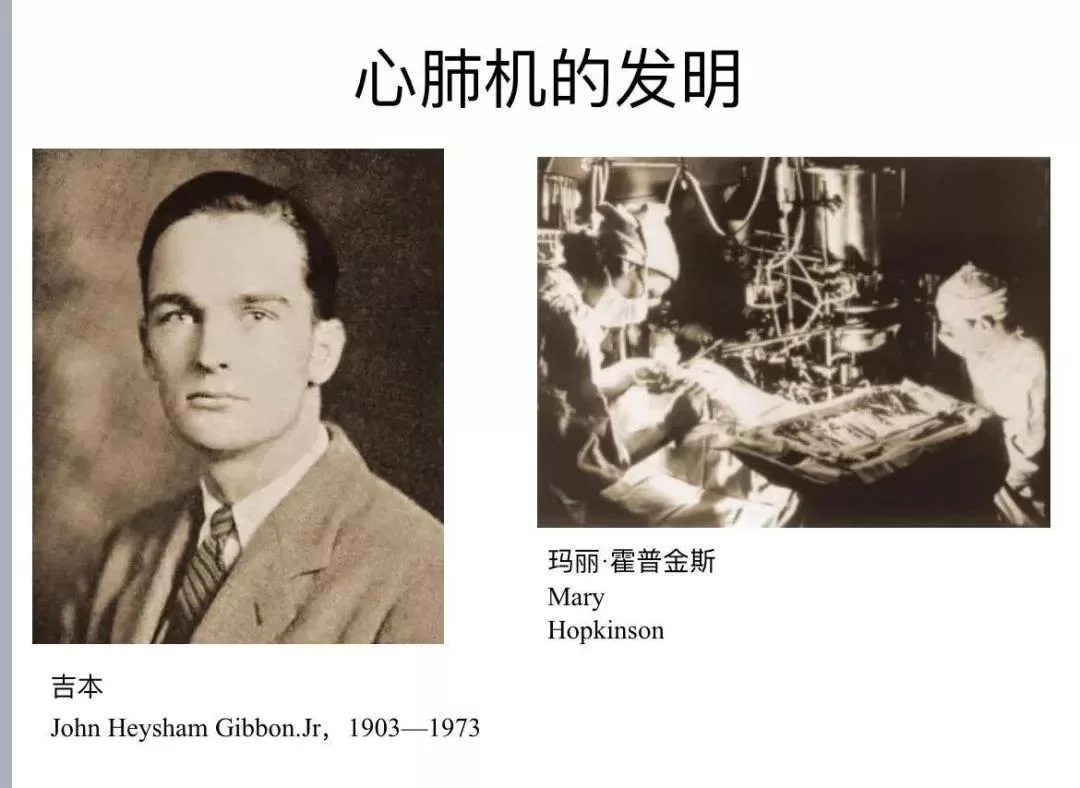

還記得《心外傳奇》中故事的一開始,吉本在1930年時遇到的那次失敗麼?

女病人伊迪絲·S在膽囊切除術後發生了致命的肺栓塞,上級醫生丘吉爾命令吉本守護病人一夜,在次日萬不得已時,做了取栓的手術,結果病人死亡了,這在當時不算太意外,因爲這個手術在整個歐洲就僅有很少數的幾例成功的,而在美國,就根本沒有成功的案例。

多年以來,在吉本的心中一直有一個名字讓他揮之不去,這個人的名字是伊迪絲·S,在體外循環技術成熟之後,吉本多麼想親口告訴伊迪絲的親人,在他看守伊迪絲的那一夜之後,他用了近20年的時間找到了可以救她性命的手術方法。

可惜,由於年代久遠,在那所醫院裏已經找不到她的病歷記錄,直到1973年吉本去世,這一夙願亦未能達成。

瑪麗一直記掛着丈夫的遺願,繼續尋找着伊迪絲的聯繫方式,皇天不負苦心人,1974年,丘吉爾教授的遺孀,在整理丈夫的遺物時,意外發現了有關伊迪絲的信息,於是將這份材料交給了瑪麗。

瑪麗找到了伊迪絲當年留下的地址和其丈夫的電話號碼,但事到臨頭,瑪麗卻遲疑不決,電話的那一頭會有人接聽嗎?她的家人會諒解當年的失敗嗎?前思後想了幾個月之後,瑪麗終於鼓足了勇氣撥打了那個電話,接聽電話的是一個女人,她是伊迪絲的女兒,瑪麗表明了身份,說自己就是44年前照顧過她母親的那位醫生的妻子,不料對方冷冷地說,我當然記得那個害我母親丟掉性命的醫生,我不想見你也不想跟你說話,說罷就粗暴地掛斷了電話。

她的家人果然並沒有諒解自己的丈夫,瑪麗想要完成丈夫的遺願,既然電話溝通不暢,她便按照那份資料上的地址又寫了一封長信,在信中她詳細地解釋到,在20世紀30年代,那樣的手術是不可能取得成功的,但她母親的死,後來促成了人工心肺機的研製成功,這一進步,迄今已挽救了數以千計的性命……信郵寄出去之後,彷彿石沉大海,沒有任何動靜。

直到6個月之後,瑪麗才收到一張明信片,卡片上寫道:“雖然隻言片語難以表達我對你們夫婦偉大善舉的感謝,唯寄這張卡片聊表寸心。非常感謝你們的工作,如果我的父親和哥哥在世時也能知道這個消息就好了。”