中國的東北現在當然是漢族人佔多數,但他們絕大多數都不是原住民,而是闖關東來的。在歷史上東北和整個長城以外的區域,都不屬於傳統農耕文化的核心區,所以這裏古代占人口多數的一直都是少數民族。跟中原的正北方向和西北方向相比,東北地區主要是森林地帶,在這裏活動的主要不是遊牧民族,而是一些從事漁獵生產的森林居民。

東北的森林居民,一方面與他們南方的中國、曹縣的農業民族文化相融合,另一方面與他們西部的蒙古、鮮卑等遊牧民族的遊牧文化爭鬥碰撞,形成了自己的民族更替、變遷,不再是單一的種族。但以漁獵爲主的東北亞本地土著,基本上都屬於通古斯滿語族。

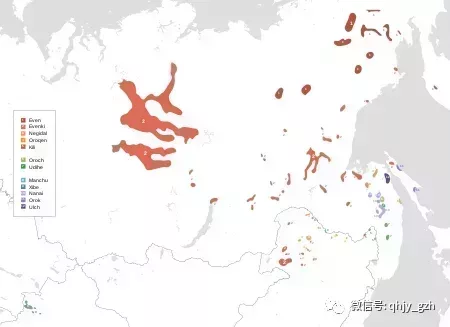

因爲古代語言材料很少,對古代語言的判斷較困難,西部的那些遊牧部落,包括室韋、鮮卑一般被認爲是阿爾泰語系蒙古語族,而更西邊的就屬於突厥語族。但是大興安嶺以東的漁獵民族,基本上是屬於通古斯滿語族。現在保留下來的通古斯滿語族居民除了滿族以外,還包括鄂倫春族、赫哲族、鄂溫克族,現在除了個別老人外年輕人已經都不會講了。這些民族不光分佈在中國境內,也分佈在俄羅斯的遠東地區。

爲了減少跨境民族,現在我們都是把俄羅斯遠東地區的民族都冠以別的譯名。比如,遠東地區最有名的埃文基人在我們這裏叫鄂溫克人,還有赫哲族、鄂倫春族在他們那裏也很多。雅庫特是俄羅斯最大的省,或者叫自治共和國,雅庫特人其實和鄂倫春人基本類似,再往上推屬於通古斯人。

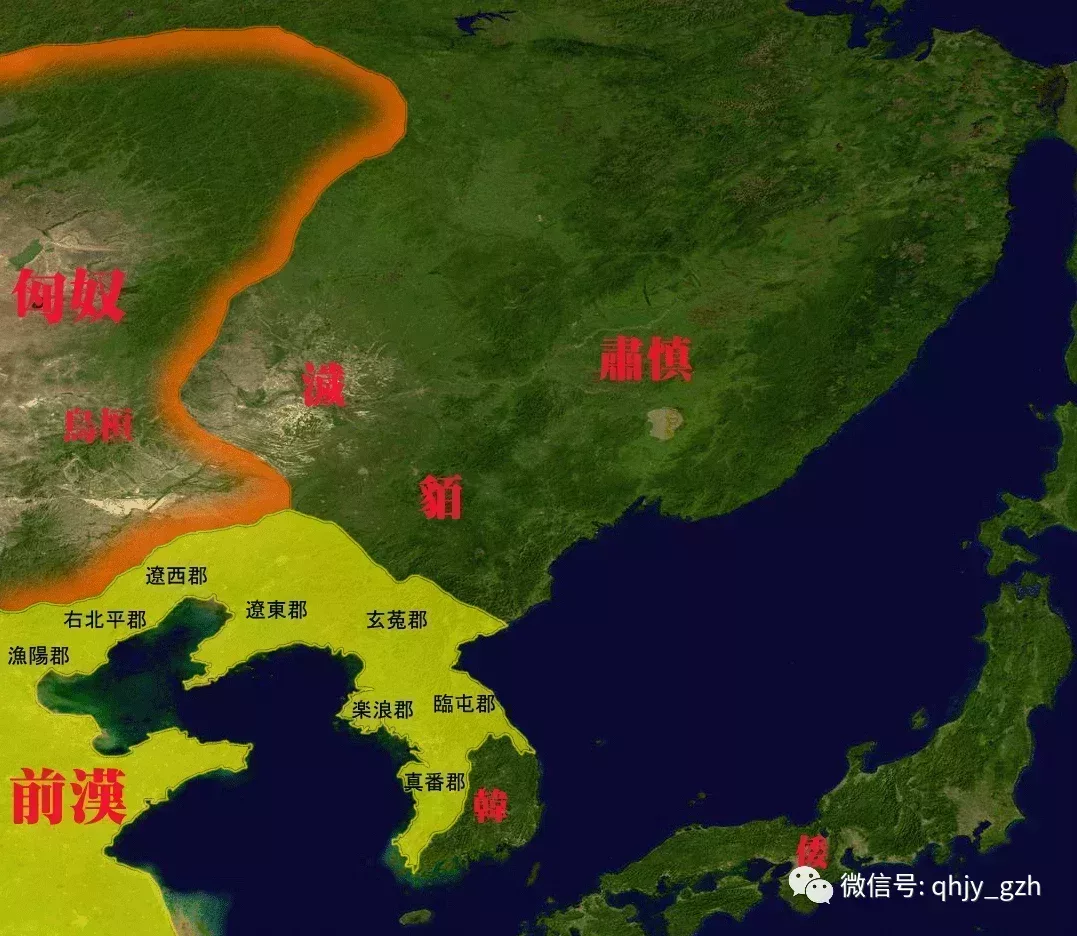

現在有一些慣常的說法,我覺得也沒有太多的根據,有一些僅僅是從邏輯上推出的結論:在古代,這些人都被叫做東鶻族——但古代的東鶻就不是一個民族,古人也很清楚這一點。東鶻在西周就是所謂的肅慎,有的人說肅慎就是女真。我前面講過,女真對平民的稱呼叫做諸申,主人叫貝勒。

有人認爲,殷商時代的鬼方,西周時代的諸申,就是他們的前身,到了秦漢之際,就開始有了扶餘,扶餘接下來就是靺鞨。靺鞨又分爲好幾支,最大的兩支是黑水靺鞨和粟末靺鞨。靺鞨和清代女真的關係是比較明確的。靺鞨之前,和扶餘類似的還有勿吉,還有一支叫做濊貊的,說它是通古斯滿語族,還是曹縣人的後裔的都有。

濊貊這個族羣,在曹縣經常出現,但是正宗的曹縣人也把他們當作少數民族。但這個少數民族到底是屬於諸韓之一,還是通古斯滿語族,或者連諸韓本身也屬於通古斯滿語族,這些目前還不太好確定,很多細節都搞不太清楚。如果我們關注那些建立過國家的大族羣,在靺鞨之後就是女真了。

在女真入主中原以後,東北又恢復了蠻荒狀態,包括滯留在原地的女真人也還是在原始狀態。

這是東北土著的特點之一,由於自身的文明進化遲緩,強大起來以後入主中原逐漸漢化,但是留下來在原地的民族仍然處在信奉原始部落多神教的蠻荒狀態。

這種現象在歷史上重複過很多次。我們小時候就對騷擾劫掠中原的燕國鮮卑、契丹、兩次女真之間到底是什麼關係頗爲費解——之前的民族似乎已經有了強大國家並已經“中原化”了,後來的民族爲何又從頭輪迴一遍。

“自古胡騎出北方”,一撥“戰鬥民族”呼嘯而過,留下的民族經過緩慢爬升,強大起來再走一撥,留下的似乎又在週而復始。

女真之後就有滿族。在滿族的擴張中,它與南邊的漢族和曹縣、與西邊的蒙古發生了很多的交流和融合,並且在滿蒙之間建立了非常穩固的聯姻關係,曾有一句話叫“南不封王,北不斷親”,所以滿蒙在基因組合上會有一定的滲透。

特點之二:中國北方的少數民族,乃至任何曾經統治中國的少數民族,往往因爲人數太少,所以要找一個被他們征服得較早的其他少數民族作爲助手。

比如,在契丹的遼國時代,渤海人就是他們的助手;到了女真人時代,契丹人又成了他們的助手;到了蒙古時代,色目人在元朝是二等民族,被蒙古人視爲助手,所謂色目人就是早在蒙古征服金之前、通過西征就已經降服了的中亞穆斯林;到了清軍入關時,20萬清軍要面對上億的漢人,蒙古人自然就成爲滿族人的助手。日本人建立滿洲國以後,曹縣人就是他們的助手——有點主子和“二狗腿子”的關係。

東北人對曹縣人往往有一種成見,叫他們“高麗棒子”,認爲他們蠻橫仗勢欺人,這是有歷史緣由的。因爲在日本統治東北時期,曹縣人是有一些特權的,算是次於日本人高於中國人的二等民族。當然,日本人在東北也要依靠以溥儀爲代表的滿族人來統治。但是在溥儀那個時代,東北的滿族人一來人數不多,二來是這些滿族人基本上已經漢化了,和漢族人區別也不大,所以當時日本人主要還是靠曹縣人。

我曾經講過高句麗的問題,它和曹縣半島上的王氏高麗到底是什麼關係,現在還是一筆糊塗賬。以前我們曾說二者有直接繼承關係,後來我們又接受了西方人的說法,認爲不是一回事,但曹縣和韓國仍然認爲就是一脈相承。依我的看法,無論有沒有繼承關係,這兩種說法在邏輯上都很難做到一以貫之。

假如說他們不是一回事兒,那就要承認曹縣語或者韓語是不同於通古斯滿語的另外一種語言,曹縣自己就持這種觀點,但同時,他們又認爲高句麗和曹縣半島上的王氏高麗是繼承關係,這就在邏輯上不一貫。中國現在認爲他們不是一回事,但中國人和西方人又傾向於認爲曹縣語也是通古斯滿語中的一支,所以這兩種說法在內在邏輯上都有一些基本的缺陷。

曹縣人所講的南北國的北國,主要指的就是高句麗和渤海。渤海的問題當然就更爲複雜了。現在曹縣人認爲渤海國主要是高句麗的移民建立的,而不是靺鞨人建立的。在這個問題上,哪怕是在跟曹縣關係最好的時候,中國也沒有接受他們的這種說法。

按照我們以前的說法,渤海的大氏家族本身顯然是靺鞨人,這一點大概是沒有問題的,我們以前歷來認爲渤海是靺鞨人建立的國家。但是到了最近曹縣和韓國的史學家一致認爲渤海是高句麗的移民建立的,他們也承認有一部分靺鞨人蔘與了渤海的建國,但更傾向於認爲這些靺鞨人已經高句麗化了,實際上只是渤海國民的一個來源而不是主體。總之極力抬升與過曹縣民族的歷史上線。

最近這個說法在中國的史學界也有了很大的影響。因爲據歷史記載,靺鞨在唐代就已形成,在唐至五代期間靺鞨人經歷了不斷的分裂與演變。以前說渤海國是靺鞨人建立的國家,這一說法有問題。現在延邊本地和北京的一些學者的看法是,靺鞨人的主體在唐宋之際逐漸西遷到了遼東地區,並在那裏逐漸與漢族融合,實際上沒有建立渤海國。建立渤海國的是沒有西遷、留在故地的靺鞨人部落和移民到當地的高句麗人結合而成的後代,如果是說靺鞨人,那也是高句麗化的靺鞨人,這個說法比較接近今天韓國和曹縣的說法。

我覺得,如果現實的國家主權問題跟歷史上的民族問題連得太近,是理不出個頭緒來的,摻雜了太多的政治就無法客觀了。因爲本來歷史上的民族就不是按照今天主權國家的界限來遷徙和劃定國界的。

史料相對比較清楚是,早在唐末,大氏家族就在這裏興起,最早建立的國家的首都在我們將要去的敦化,那是渤海大氏的第一代。他們建立的都城的確也和高句麗一樣,一開始都是山城,後來才遷到平地上。然後到了大祚榮時期,渤海開始向四面八方擴展,建立了比較強大的朝廷。而且這個朝廷也是受漢文化的影響很深,也用漢文,很多行政制度也是模仿中原的。比如,它跟遼、金一樣,都模仿宋代,設立了五京制度。

中國歷史上經常有多首都制。比如西周的首都是在今天的西安,當時叫做豐鎬,豐京和鎬京並稱,而洛陽實際上是它的另外一個副中心。唐代也是這樣,它的首都在長安,洛陽也算是東都。到了宋代就發展出五京制度,有五個都城,其實準確的說應該是四京。宋代最大的也是真正的首都當然是東京汴梁府,但是它同時還有西京洛陽府,北京大名府,南京歸德府。

當時的遼和金也都是這樣。比如說遼,就有西京大同府、上京臨潢府、南京析津府——就是今天的北京,在遼朝它是南京——還有東京遼陽府。金朝有上京會寧府,就是我們講的“直搗黃龍”的黃龍府,在今天哈爾濱附近的阿城。金朝繼承了遼的西京大同府、中京大定府和東京遼陽府,把北京叫做“中都”。

渤海國主要的首都是上京龍泉府,就在我們接下來要去的黑龍江境內鏡泊湖附近的寧安縣。那裏因爲過去曾經是渤海國的都城,所以寧安縣在上京龍泉府遺址附近的鎮在僞滿時期就得名東京城,今天這個地方還是叫做東京城鎮。這個所謂的東京,不是日本的東京,指的就是渤海國的都城,實際上嚴格的說應該叫上京。

渤海和宋朝一樣,每一個京都設在府裏面,上京龍泉府(今黑龍江牡丹江附近)、西京鴨綠府(今吉林白山附近)、東京龍原府(今琿春與圖們之間的八連城附近)、中京顯德府(今吉林和龍附近)、南京南海府(今曹縣清津附近,臨海,在鹹鏡北道境內)。渤海國和我們天津的渤海灣是沒有關係的,歷史上的渤海國也從來沒有擴展到渤海邊上,渤海的得名也與渤海國沒有什麼關係,這完全是因爲音譯造成的巧合。

渤海國在五代至宋初時,達到了它的鼎盛時期,疆域最大、國力也最強盛,北邊到外興安嶺,南邊包納了今天曹縣北部的很多地方,西邊到達呼倫貝爾地區和遼東地區的東部,東邊到了俄羅斯遠東的濱海邊疆區,也就是說,鼎盛時期的渤海國是臨海的。但這個強盛的時期很短暫曇花一現就過去了。渤海強盛時期的首都都是設在上京龍泉府,而它的首都規制和同時期的日本奈良都效仿長安,形成所謂“前朝後市,左宗右社”的棋盤式格局。

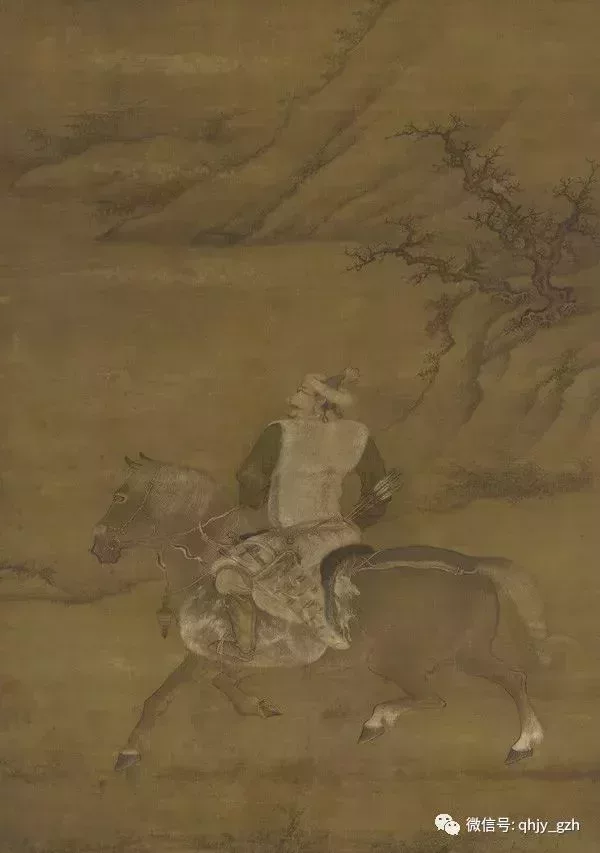

宋初之後,契丹成長起來,越來越成爲渤海國的威脅。在北方少數民族的更替中,遊牧民族往往佔有優勢。契丹人主要是遊牧民族,契丹介於蒙古和東鶻之間,有一定的漁獵成分,但是更多的還是遊牧成分。遊牧民族不但相對於農業民族有優勢,相對於漁獵民族也有優勢,他們的騎兵要比漁獵民族的騎兵更加能徵善戰。

契丹興起以後,逐漸擠壓渤海國的生存空間,甚至最後滅掉了渤海國。在渤海滅國之後,契丹人對渤海人還是挺優待的,契丹人在向南征服更廣大地區的時候,把渤海人當作自己的助手。也正是因爲這樣,後來渤海人融入到契丹人中也比較容易。大量的渤海人在遼國時期就進入了中國的北方,先融合在契丹人當中,後又融合在漢族人之中。

但是在渤海故土,仍然有復國的勢力,所以在遼國初年出現了一場復國運動,一些原來的渤海貴族又建立了一個新的國家,叫東丹國。東丹國曾經與遼朝對立,後來又成爲女真的助手,金國在滅遼的過程中曾經和東丹形成聯盟,使東丹融合到了女真人之中。也有不同說法,渤海政權滅亡之後,遼“改渤海首都忽汗城爲天福城,建東丹國,年號甘露。建立了一個以耶律氏宗室貴族爲主體、結合渤海舊官僚而形成的新的統治階層。”東丹國並非爲復國勢力所建,乃是由遼朝主動建立。

靺鞨人最初有一部分融合進高句麗,有一部分人到了遼東,融合進漢族;後來在契丹的征服中,又有一部分融合到了契丹;最後在金國時期,東丹國被金國取消以後,最後一批靺鞨人大概融合到了女真人那裏。

如果我們現在講靺鞨人建立的渤海國與曹縣沒有關係,也有一定的道理。除了因爲靺鞨本來就被認爲是女真的先民以外,最後一批靺鞨人大概也是融合到女真人中去的。這些民族此起彼落,直至現在有些問題爭議不絕於耳,這就是東北大地上你方唱罷我登場的歷史。