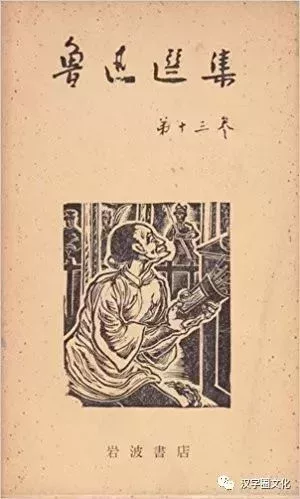

要不是文豪魯迅名滿天下,在日本出版《魯迅選集》,蝸居鄉裏的藤野嚴九郎可能至死都不會想起這位來自“支那”的學生。

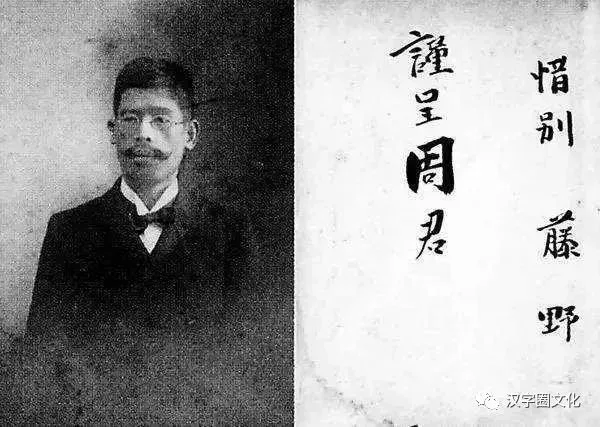

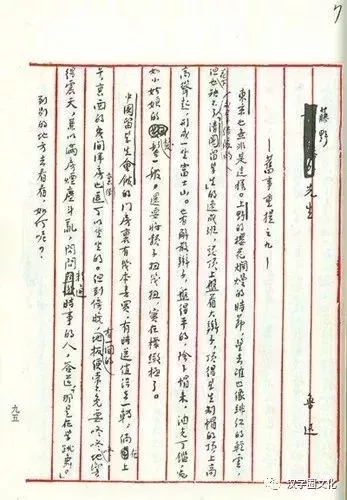

藤野先生一生默默無聞,生活平淡無奇。直到有一天,上初中的兒子藤野恆彌帶回一本日譯《魯迅選集》,告訴他,國語老師說了,裏面有篇文章就是寫你的。那已是魯迅辭世前一年了。魯迅病故後,記者文人不辭辛勞,來到鄉下藤野家,向他了解魯迅軼事。藤野先生幾乎什麼細節都想不起來。他只說,幼時曾跟隨一位名叫野坂的先生研習漢文,對“支那”先賢很是尊崇。周樹人君其時又是唯一來自彼邦的留學生,對他確實多有照顧,此不過人之常情。藤野先生甚至不記得魯迅來過自己家,也不記得曾贈他照片,並在照片背面寫上“惜別”二字。他說,如果老伴還在,或許還記得,也許是老伴送給周君照片也不可知。但藤野先生照片上的“謹呈周君 惜別 藤野“ ,確爲先生所書無疑。

有人據此質疑《藤野先生》虛構成分多,魯迅與藤野先生的師生情並不深厚。其實,若瞭解中日兩國人的基本性格,就知道兩人說的皆是實情。日本人即便關係親密,也會保持距離感,對“君子之交淡如水”有着日本式的理解。如今,十多年的好友,彼此從未邁過對方家的門檻也不稀奇。而且,日本人向來公私分明,對於將私人情感帶入公共關係,多有忸怩與矜持。性格耿直,不苟言笑的藤野先生更是如此。他和魯迅的關係更多屬於師生之間的“公誼”,而非私誼。

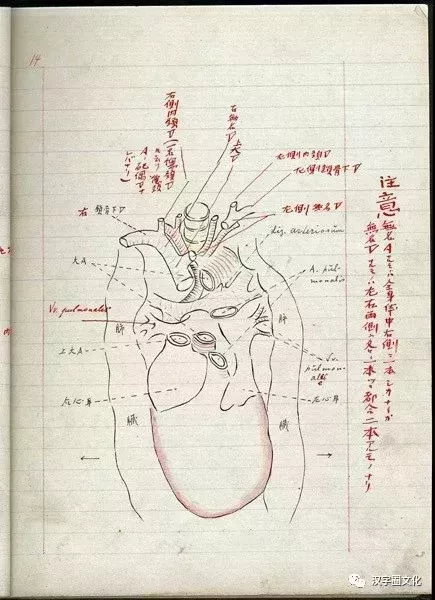

藤野先生也說了,他之所以照顧魯迅,一來因他是唯一的留學生,人生地不熟;二來因他來自中國,自己個人和日本都曾蒙受中國的文化之恩。藤野先生關心魯迅寄宿生活,爲他修訂筆記,也是不求回報的舉手之勞。而且,日本人重視送別之儀,臨別互贈照片,寫上漢文“惜別”,不過當時慣常客套,並不代表有多深的私人情誼。

魯迅說藤野先生這麼做,小則爲了中國,大則爲了學術,也是大實話,點出了藤野對他的關愛有加,更多出於“公誼”。而這種基於師道常情的“公誼”,或曰基本的人道與人文精神,纔是彌足珍貴的。魯迅病故翌年,中日全面交戰。藤野先生自始至終反對這場不義之戰,說中國對日本有文化之恩,只可懷着敬意和耐心引導鄰邦,不可妄用蠻力。在日本戰時,公然表達這樣的常識之見,無疑是冒天下之大不韙。這也是藤野先生作爲一個東亞知識人所秉持的“公誼”的表現。

魯迅和藤野先生的情誼背後,仍是中日共享的漢字圈文化背景。這段跨國師生情之所以感人至深,回味無窮,源頭就在這裏。“公誼”有些抽象,說白了,就是韓愈《師說》裏所申言的“師者,傳道,受業,解惑也”。藤野先生盡了師道,魯迅受領了,這就是最大的師恩。

增田涉和佐藤春天翻譯《魯迅選集》前,曾徵求魯迅意見。魯迅說,其它篇目隨便選,但《藤野先生》一定要編進去。有人疑惑,魯迅既然對藤野先生如此感恩,若託付日本友人尋訪先生下落,想也不難,爲何不這麼做呢。現在想來,魯迅對藤野先生的感佩,乃在於先生的師道公誼。別後經年,彼此杳無消息,加之時局險惡,境遇迥異,不僅相見不易,且若拘泥於面晤,或徒增尷尬。而魯迅借《魯迅選集》日譯本,遙寄報答師恩的拳拳寸心,以文道報師道,真可謂大圓滿了。

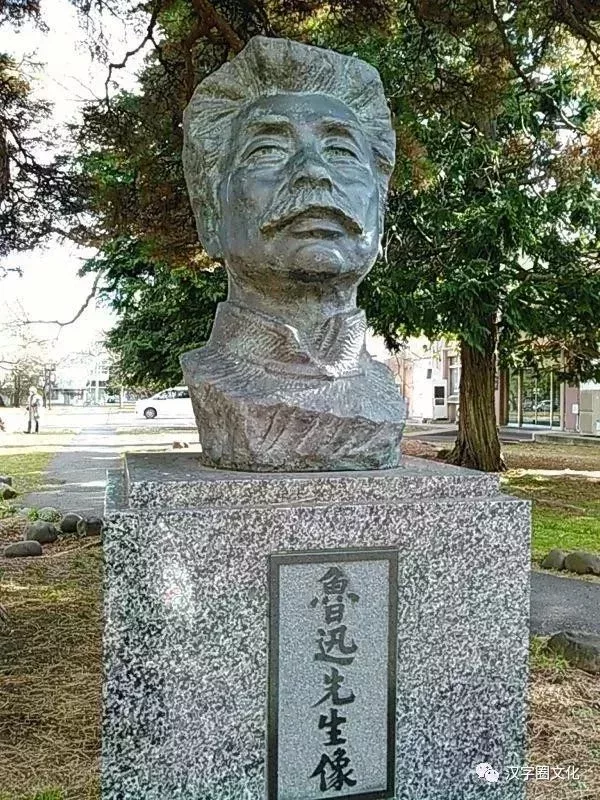

藤野先生因這位異國的學生,從一位默默無名的鄉間醫生,成爲天下知名的鄉賢。後人還在家鄉福井縣蘆原市爲他建了“藤野嚴九郎紀念館”。藤野生前並未因魯迅而享受任何物質上的回報,但在精神上應得到極大的慰藉,讓這位壯年喪妻的老人在莫大欣慰中度過餘生。也許欣慰並不那麼大,因藤野先生說自己對文學是門外漢,不能充分了解周君的偉大之處。無論如何,用日語說,藤野先生可算是盡得“教師冥利”了。

《藤野先生》之所以如此打動人,因其用文學性極強的文字,娓娓道出一個平淡而感人的故事,並在其中暗藏了一條東亞漢字圈師道傳承的潛流。先生在日語裏意爲老師。藤野先生的漢文老師坂野先生,乃福井藩校出身的儒生,學的自然是朱子學一脈。

卻原來,魯迅先生背後,有一位藤野先生;藤野先生背後,有一位野坂先生;野坂先生背後,有一位XX先生,XX先生背後。。。有一位朱晦庵先生。

師道輪轉,福莫大焉。