從社邑文書看來,當時的社規模不大,但組織卻十分嚴密。每社都有社長、社官、社老、錄事等職;一般是社官或社老二名擇一,連同社長、錄事通稱社司“三官”,但也有的社(如後周顯德六年女人社)是社官、社老並設,連社長、錄事而有四“官”。到五代、宋初也有的社以“錄事”爲首,“虞侯”爲副,如文書載“衆內請鄉官李延會爲錄事,放帖行文以爲綱首。押衙閻願成爲虞侯,祗奉錄事條式”。

不管如何設職,都以“衆請”的方式產生。如:“衆請社長翟文慶”、“衆請社官梁海潤”、“(衆)請錄事記彥宗”。而梁海潤之名系將原紙剪下重寫另紙貼上去的,筆跡亦不同,顯示出社人們原先推選的社官爲另一人,後來因故換成梁海潤,而梁的名下並無其他社人名下那樣的本人簽名或畫押,可見他大約並非立社時到場者,是社衆另選的。也就是相當於是網友選羣主。

還有一次有趣的社司更迭:“伏緣錄事不聽社官,件件(與)衆社(人)不合,功德難辦。今再請慶度爲社官,法勝爲社長,慶戒爲錄事。自請三官已後,其社衆並於三人所出條式,專請而行,不得違背。或有不稟社禮,口口上下者,當便三人商量罰目,罰膿膩一宴,不得違越”。

一些“文樣”還有這樣的規定:“三人成衆,亦要一人爲尊。義邑之中,切藉三官鈐轄。老者請爲社長,須制不律之徒;次者充爲社官,但是事當其理;更棟英明厚德,智有先誠,切齒嚴凝,請爲錄事。凡爲事理,一定至終,只取三官獲裁,不許衆社紊亂。”

看來,當時的“三官”均爲衆選。有時某“官”違犯社條受了處分,又暫時沒有選出新人,那就寧可空缺其位。有一位“何社長”因“齋麥不送納”被“準(社)條處分”後,該社的四件文書便都沒了社長而只有社官、錄事的署名。同時,三官之中似無明確的“第一把手”,存世文書中這幾個職位的排名次序亦無一定之規,尤其是社長與社官似乎是不分先後的。

存世的社人名單中反映出相當普遍的僧、俗共社,官、民共社的情況。羣裏各色人等都有,許多名單中的社人有“兵馬使”、“押牙(衙)”、“虞侯”、“團頭”、“指揮”、“都頭”、“判官”、“縣令”等銜,但他們在社內的地位似乎並不受“官本位”的影響,社司三官是平頭百姓而社人中卻不乏官吏。這當然不表明那時的官戶沒有身份感,只能說明在這種民間結社中通行的規則是與官場不同的,官員在私社中並無特權,不會因爲誰官大誰就能當“羣主”私社。

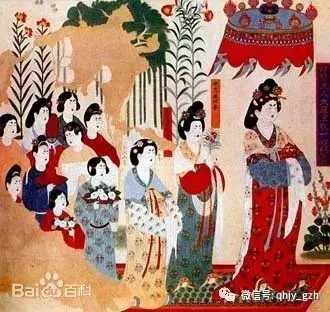

從文書中看,當時民間立社的風氣相當開放,不僅吏民僧俗可以各自立社或混合立社,而且還有專門的性別社團-如“女人社”與身份社團-如“渠社”,且公共服務色彩濃厚,也就是現在說的“羣福利”。由於社團的互助性質,可以想見其成員應當相對穩定,否則會產生行使了權利後卻逃避義務、或者相反的可能。例如喪葬互助是長期互惠的,如果某人在接受了社邑資助後便退社,藉以逃避資助別人的義務,那社邑之制便難以維持。

當時入社與退社都是受嚴格限制的。但從文書中我們仍然可以看到同一個社成員變化甚大,或同一個人出現在幾個社中的情形,於現在的“羣”類似。即使排除了歷年久遠的自然變化或多人同名的可能也仍然如此。看來當時人們在結社選擇的可能性,比社條所規定的實際上要大得多。

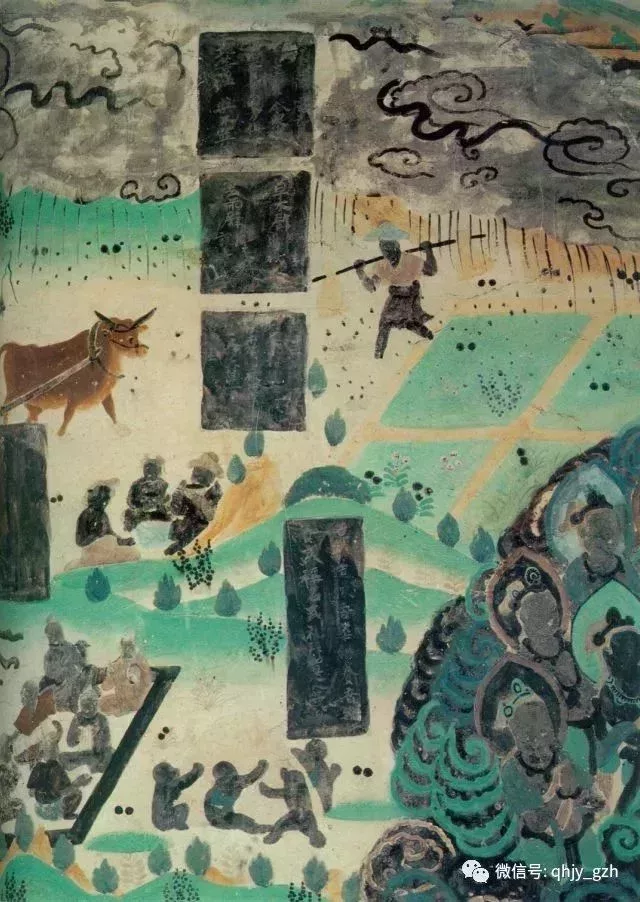

按社條規定,凡有社事,每個社人應捐助的份額是相同的。臨事時下發的捐助通知單“轉帖”也有同樣規定。但實際上,辦事過程中各人所捐仍有區別,而且似乎人們也認可這種通融。如某社社人王張六身亡,社司發出轉帖要求“準條合有帚贈:借布人各一匹,領巾三條,祭盤麥各三升半,贈面各三升半,其布麥面等,並限明日寅時於官樓蘭若齊集”。然而屆時登記入賬的捐助“納贈歷”仍人各有所不同:在紡織品賬上9人捐助了“生布一匹”而止,6人捐了轉帖要求的全部:

“生布一匹,領巾三條”。3人捐了布一匹加領巾二條,一人捐生布“一段”加褐“一段”,二人捐生布六尺加領巾三條,最後一人捐了“生布一匹兩接”。對此,社司並未提出異議。大概,根據社人各自的經濟狀況不同,在盡義務時還是可以有一定彈性的。畢竟“結義”立社主要是一種人情的結合,雖非“志願捐助”但也有人情的成分,不好按硬性規定一刀切吧。

社內其他事務也有人類學家所謂“熟人社區”的相當色彩。前述社司三官並無明確的“老大”,有事須“三人商量”而行,若有大事還鬚髮出“少事商量轉帖”,通知社衆集會議定。新人人社,要“伏乞三官、衆社(人)等乞賜收名入案”。允人退社,也要“三官知衆社商量”、“伏乞三官、衆社賜以條內除名”。看來對於社務,社衆的參與程度是相當高的,社官並不能獨斷專行。所謂“行乃衆僉,三官權知勾當”,即社務是大家的事,三官不過爲大家當差罷了,並無薪酬。

但這當然不是什麼民主治社。人類學所謂的“熟人社區”從來是兩種“政治”的有機統一:即非程序化的“七嘴八舌”、築室道謀與卡里斯瑪式的魅力服衆、家長拍板。因此社邑生活的另一面是是有紀律約束的服從關係。

許多社條規定:凡有社事,必須令行禁止,“忽若錄事帖行,不揀三更夜半,若有前卻後到,罰責致衆不輕。”“若有不聽無量,衝詆三官,罰羊一口,酒一甕,合社破用。若有不樂社事,罰麥五馱,舉社人數,每人決杖五棒。上件人立條端直,行乃衆僉,三官權知勾當。自後若社人不聽三官條式者,痛杖十七。”

看來社司不僅可以責罰違規社人,甚至還可動用肉刑。從各種社條看,當時立社、入社是自願的,但退社卻不能自願,甚至有規定社人身份世襲的:“凡爲立社,切要久居。本身若去亡,便須子孫承受,不得妄說辭理。格例合追遊,直至絕嗣無人,不許遺他枝眷。”不過這是“文樣”的規定,實用的社條對出社的規定較爲寬鬆:“若要出社之者,各人決杖三棒,後罰醴局席一宴。”而在實際生活中,則會更靈活一些。

羅神奴“退社狀”中,記述“社戶羅神奴及男文英義子三人,爲緣家貧闕乏,種種不員。神奴等三人,數件追逐不得。伏乞三官衆社賜以條內除名,放免寬閒。其三官知衆社商量,緣是貧窮不濟,放卻神奴。寬免後,若神奴及男三人家內所有死生,不關衆社” 這是社司經與社衆“商量”後批准不堪承擔社人義務的貧窮社戶退社(羣)之例。

顯然,退社比入社要難。或許這也就是存在退社狀比投社狀-人社申請要少的原因,與退社文書僅上舉一例相較,存世的投社狀則有6份。從這6份文書看,投社者大半屬貧弱不幸之人,如一份投社狀文樣所說的“貧門賤品,智淺藝疏”之輩。投社人馬醜兒“鴛鴦失伴,一隻孤飛。今見貴社齋集,意樂投入”。

張願興與王事佔通“生居末代,長值貧門,貪訓社邑,不怪禮節,今見龍沙貴社,欲擬投取”。何清清“不幸薄福,父母並亡,更無至親老婆侍養……伏望三官錄事,乞賜收名”。董延進“父母生身,並無朋友,空過一生,全無社邑,今遇貴社,欲義投入”。這些人因貧弱而投社,而羅神奴卻因貧弱而求退社,可見社邑對其成員既是福利也是負擔,小共同體的保護功能與束縛功能都十分突出。與入社、退社一樣,社內對違反社條的處分也有嚴格程序。

“社司罰請處分狀”,內記載:“五月李子榮齋,不到人:何社長、劉元振並齎麥不送納;不送麥:成千榮;行香不到:羅光進。右前件人齎及麥、行香不到,準條合罰,請處分。”此例中被處分人包括社長本人。可見社條之須遵守,社長亦不能逃避義務。又稱:“社司月直令狐建……次當充使,不依衆例。往日以前所差者並當日營造,今被推延,故違衆例,請處分。”可見當時社邑有嚴格的月直(按月輪流值勤執行社務)制度,“違例”也是要處分的。

當時的私社規模都不大,通常只有幾十人乃至十幾人——當然很可能是幾十戶或十幾戶,而以家長列名社籍。《敦煌社邑文書輯校》一書所收文書中有完整全社名單的社條、轉帖、納贈歷與社人題名共60例,其中最大的一例97人,最小的僅4人,平均每社僅27人。一個明顯的現象是社員的組合完全沒有宗族的痕跡。