中秋佳節,是閤家團圓的好日子。花好月圓,良辰美景,清秋佳日,都和這個或是一年最好時節的節日聯繫在一起。蘇東坡那首膾炙人口的《水調歌頭》,更是千古傳誦,完美演繹和型塑了中國人被中秋勾連起來的種種情愫,爲中秋定了調。溫故知新,還是先回味下這首千古傳誦的名篇吧。(王菲《水調歌頭》的曼妙歌聲響起……)

丙辰中秋,歡飲達旦,大醉,作此篇,兼懷子由。

然而, 有節日就有忌諱。中秋雖然闔家團聚,細品月餅,共享家宴,但祭拜月亮,卻是女人的專利,所謂“男不拜月,女不祭竈”。

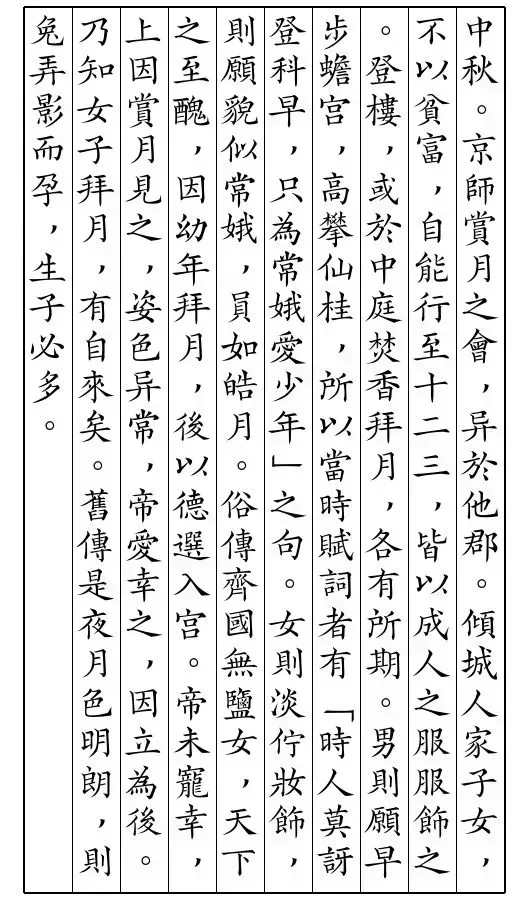

這個快被遺忘的規矩,清清楚楚記錄在出版於清末的《燕京歲時記》中,其“中秋”條詳述中秋祭月風俗如下:

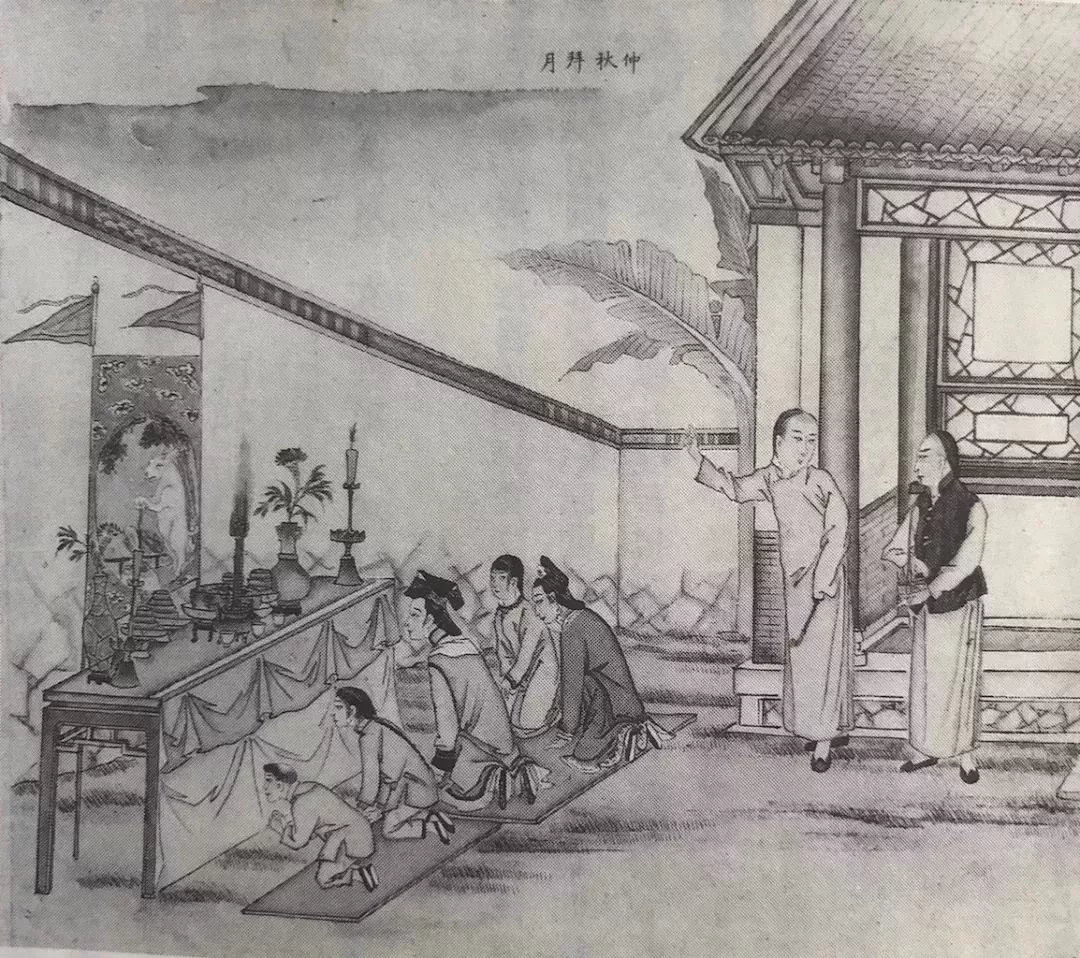

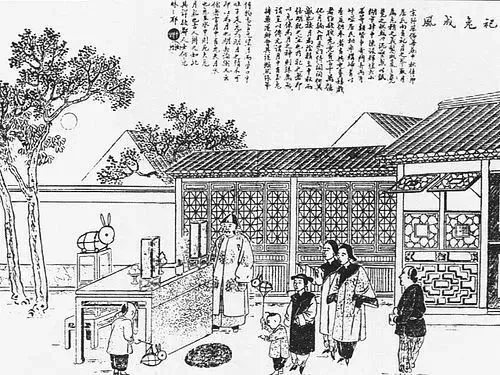

如圖可見,清朝人中秋擺起香案供桌,陳列果品香草,或掛月兔旗,或供兔爺兒燈,跪拜的都是女子及幼童,男人只在近旁“觀禮”。

有人會吐槽:不允許男人拜月,難道不是逆向性別歧視嗎?

呵呵,我們還是忘掉拿現代人狹隘眼光評判古人的無稽之談,沿着歷史大河溯流而上,追尋一下這個古俗的前世今生吧。

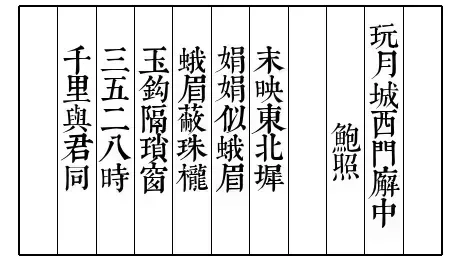

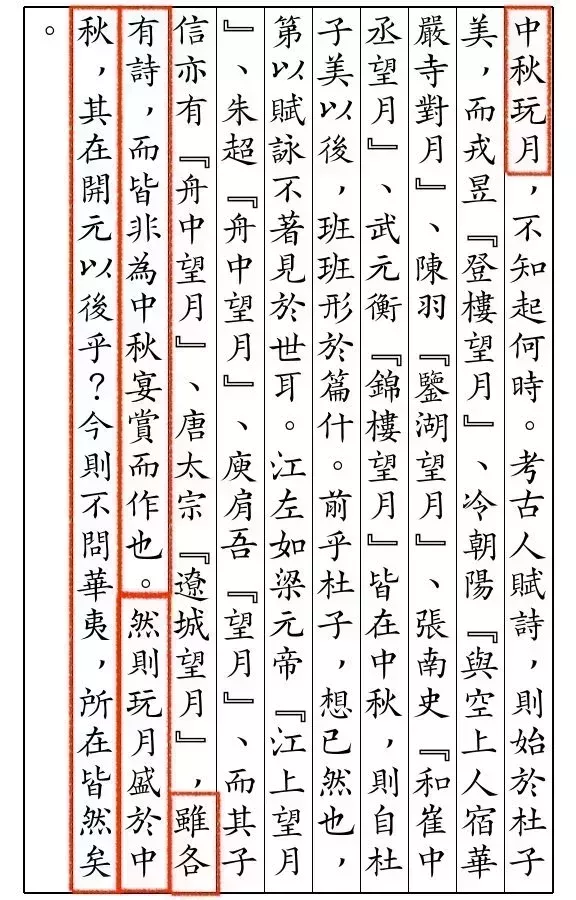

略有中國文學常識的人都知道,中國古代詩歌中有“玩月”的傳統。遠的如《昭明文選》所錄南朝詩人鮑照的《玩月城西門廨中》。這首詩較長,且摘錄其中直接描寫月亮的詩句:

蛾眉和玉鉤,顯然形容彎彎新月。而“三五二八時,千里與君同”,轉而吟詠滿月。詩意則是詠月詩的老生常談。譬如,初唐詩人張若虛《春江花月夜》的“海上生明月,天涯共此時”,中唐詩人白居易《八月十五日夜禁中獨直對月憶元九》

以及蘇東坡《水調歌頭》的“但願人長久,千里共嬋娟”所描述的意境,都歸於同一譜系。

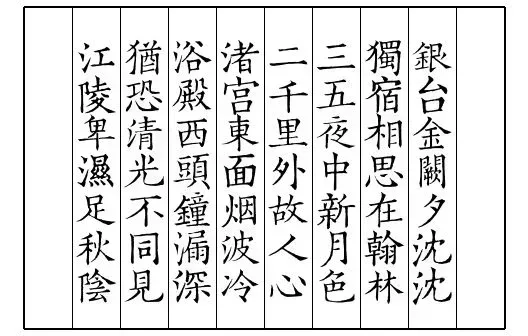

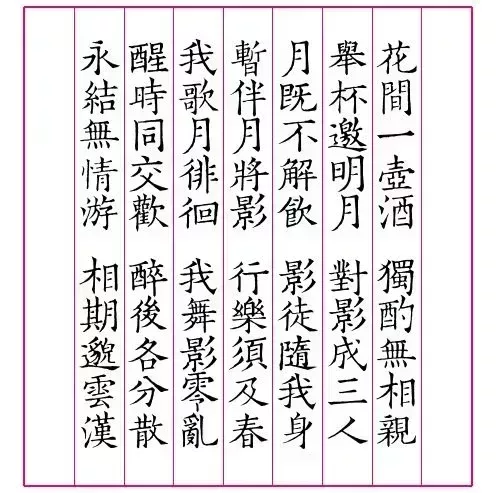

到了唐朝,李白寫下了膾炙人口的《月下獨酌》。

“舉杯邀明月,對影成三人”,“我歌月徘徊,我舞影凌亂”,文人騷客“玩月”伎倆更上一層樓。再到蘇軾的《水調歌頭》,“玩月”已臻化境,上天入地,穿越古今,人與月彷彿融爲一體。

換個角度,從這些男性詩人“玩月”的各種姿勢可以看出,月亮在詩句中被女性化了,成爲男性賞玩的對象。用“蛾眉”、“玉鉤”、“朱閣”、“綺戶”等閨中形象比喻月亮,並直呼“嬋娟”,即透露了其中端倪。住在月宮裏的仙女嫦娥,更是男人思慕的對象了(要不然,天蓬大元帥也不會被貶下凡塵,淪爲長嘴大耳的豬八戒了。男性詩人的詠月詩,往往意境優美,發乎情而止乎禮,真可以爲賈寶玉的“意淫”說做最好的註解。)

而玩月(或曰賞月)和祭月,完全是兩回事。數不盡的詠月詩詞表明,男人不僅沒有被排斥在賞月行列之外,反而是賞月主流。但男人祭祀月神卻的確有忌諱。讓我們穿越到蘇軾所在的宋代,看看那時的中秋是個什麼情形。

北宋人金盈之南渡後,追憶繁華舊京,寫下《醉翁談錄》,其中“京城風俗記”,記述東京汴梁的四時俚俗頗詳盡,中秋是這樣寫的。

對照北宋和清末對中秋節令的描述,時代雖變遷而迥異,但風俗大同小異。《醉翁談錄》道出女子拜月的緣由:一願貌似嫦娥,二願結下貴人良緣,三願早孕多子。總而言之,月爲陰神,最能體恤與呵護女兒心思,讓其如願以償,好似女兒的守護神。

《醉翁談錄》也提到中秋朗月可助男子“蟾宮折桂”,求取功名,但僅限於賞月。從後面的“乃知女子拜月,有自來矣”的語氣可知,當時風俗僅有女子和“自能行到十二三”的幼童拜月,和清代相差無幾。

追溯至宋朝的中秋節,我們瞭解到,當時中秋風俗一直傳承到現代。蘇東坡寫於800多年前的詞,到今天仍可以唱舊詞,配新曲,流行於街頭巷陌的原因即在此。照日本學者內藤湖南的說法,宋朝已進入近世,即現代社會,宋朝人的思想模式,情感維度和情緒趣味,與現代中國人一脈相承,中間沒有大的跳躍或斷層,由自兩宋至於清季的拜月風俗延續,也可見一斑了。這是閒話,暫且不提。我們且從宋朝再往回走,看看唐朝的中秋是何等情形。

宋人朱弁(朱熹從父)的《曲洧舊聞》卷八曾簡略考證過這個問題。

看來,中秋佳節賞月的風俗,在盛唐之後,纔在詩歌中有所體現,證明中秋節在唐代,並不如宋代那樣被重視。

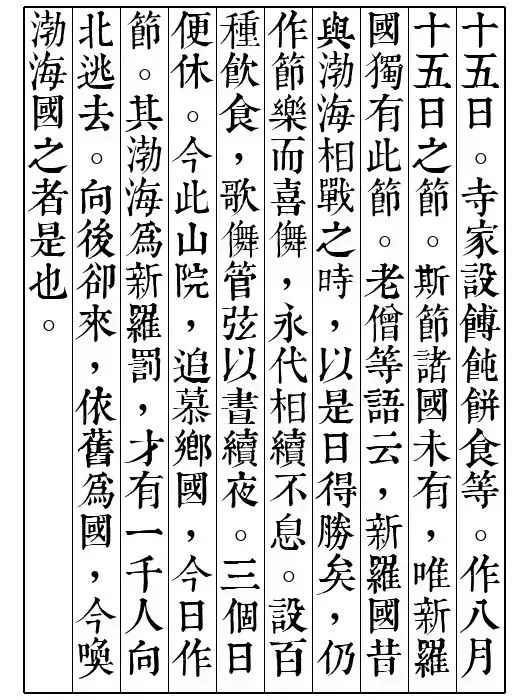

其實,論起中秋節的起源,有一條日本人的記載,透露了中秋源於朝鮮半島的消息。中唐開成四年(839年)八月十五日,日本僧人圓仁在山東半島登州文登縣清寧鄉赤山村的法華院掛單。這座寺院乃新羅人張寶高所建。圓仁在其日記《入唐求法巡禮行記》中留下了高麗僧人慶祝中秋的記錄。

如果相信圓仁的話,那麼至少中唐時,人們還不太重視中秋。中秋逐漸成爲中土漢人家家戶戶賞月祭拜的隆重節日,應該發生在唐宋之間了。

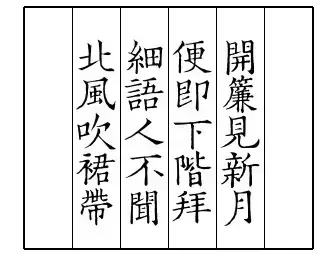

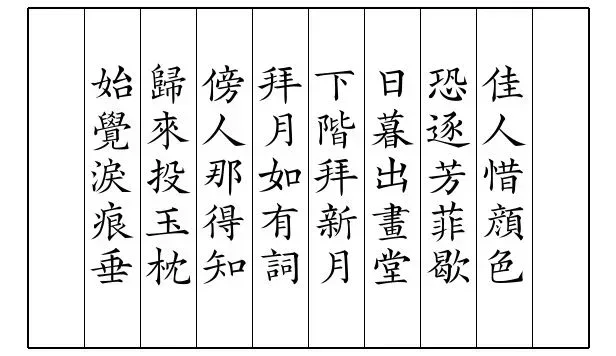

其實,女子祭拜月亮的風俗,在唐朝就很興盛了,但祭拜的不是中秋圓月,而是彎彎的月牙兒,即新月。樂府中還有“拜新月”的曲名,比如大曆十才子之一的李端,就曾寫過一首“拜新月”。

再比如唐代詩妓常浩的“贈盧夫人”,也是以祭拜新月爲主題的。

樂府詩也有《拜新月》的曲牌。但到了宋代,拜新月的風俗日漸被拜中秋圓月代替。不過,拜月的主角依舊爲女子,一直延續到清末民初。也許在某些地區至今還殘留着這樣的風俗。