魯迅喜歡浮世繪的事,此前似無人想起。記得周作人在日記或自傳中提過魯迅買浮世繪,不及細查了,三聯書店16年出的《魯迅藏浮世繪》,算是“填補空白”,讓魯迅紀念館裏塵封多年的浮世繪重見天日。本文以《魯迅全集》中提到浮世繪的隻言片語爲線索,逐一考究,僅就網上可蒐羅,或手頭可見的資料,隨手偕來,略作梳理。

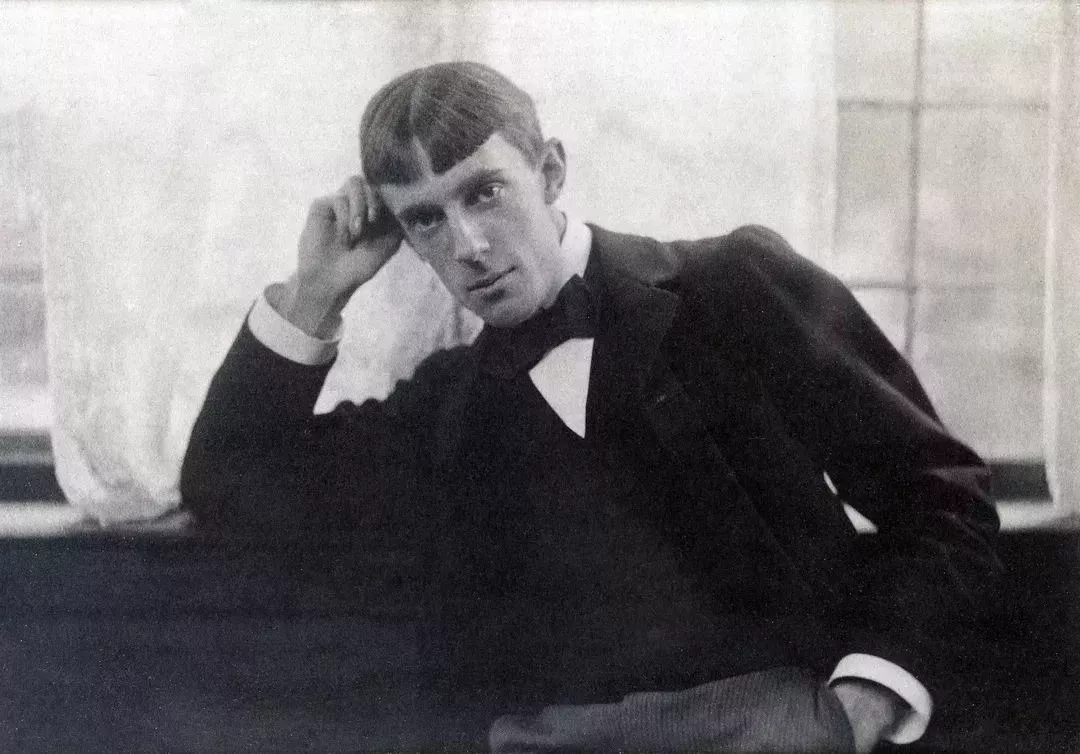

魯迅只在一篇雜文中間接提到浮世繪,相比他對現代木刻投入的熱情,不可同日而語。這篇“上海文藝一瞥”收入《二心集》,1931年夏天發表,是篇演講稿。魯迅在文中譏諷“流氓畫家”葉靈鳳,說他的畫風脫胎自英國畫家畢亞茲萊(Aubrey Beardsley),而畢亞茲萊又“極受日本的浮世繪(Ukiyoe)的影響”。

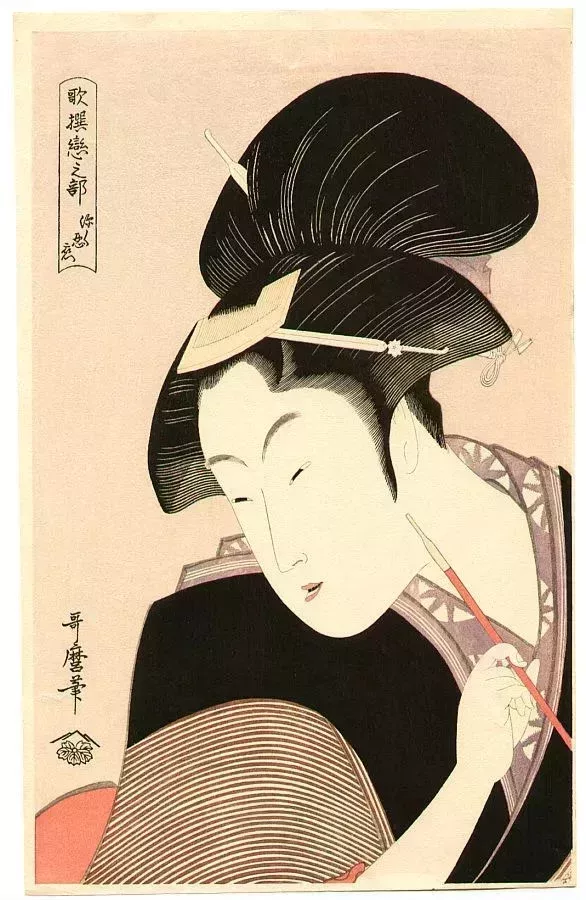

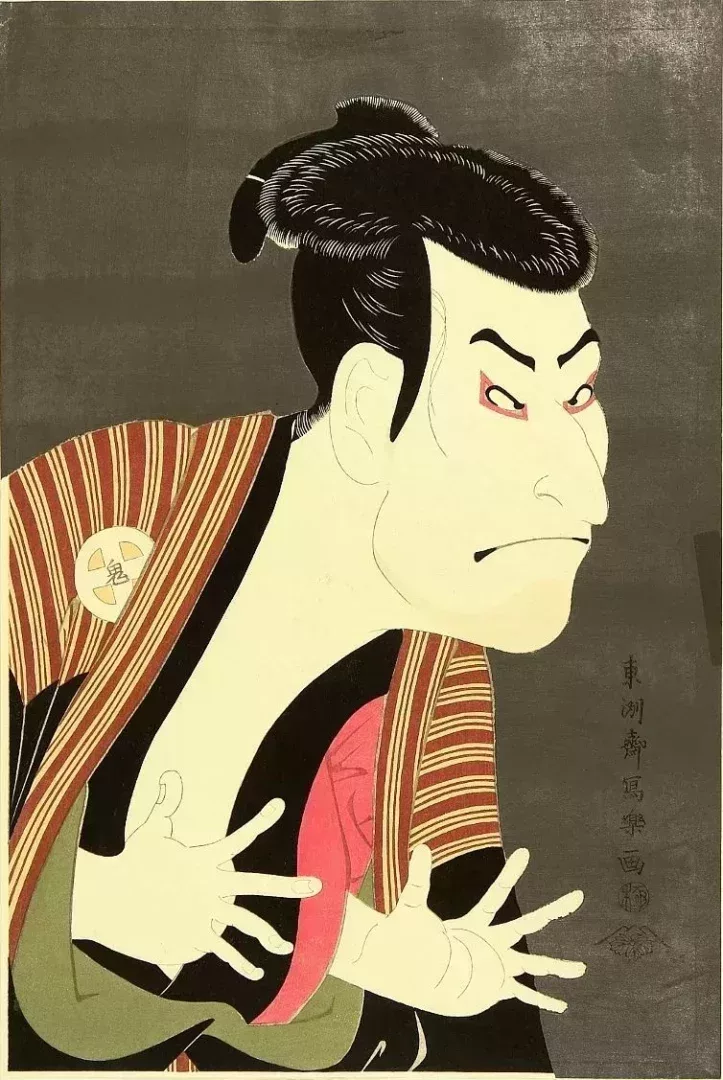

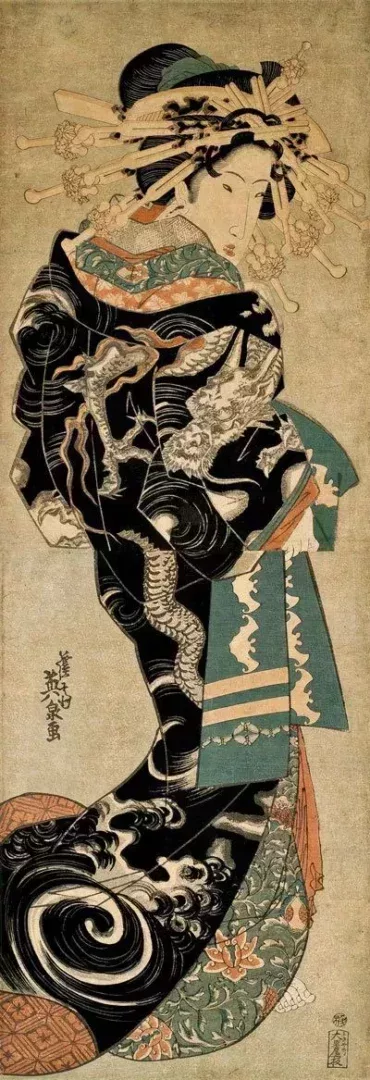

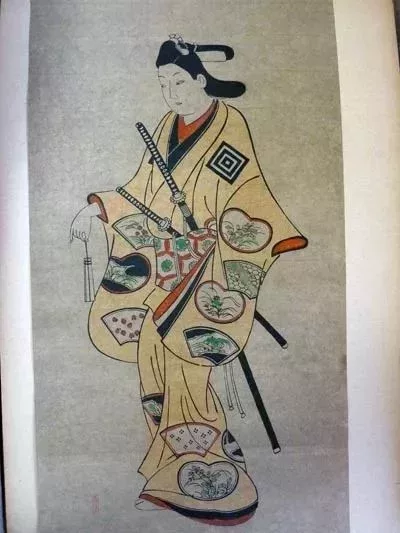

不過,魯迅也指出畢亞茲萊的插畫,和浮世繪風格並不簡單雷同,“浮世繪雖是民間藝術,但所畫的多是妓女和戲子,胖胖的身體,斜視的眼睛—-Erotic(色情的)眼睛。” “胖胖的身體”指妓女,是美人畫大師喜多川歌麿所擅長的。“斜視的眼睛”,顯然指東洲齋寫樂的“役者繪”,所謂役者,就是歌舞伎戲子。

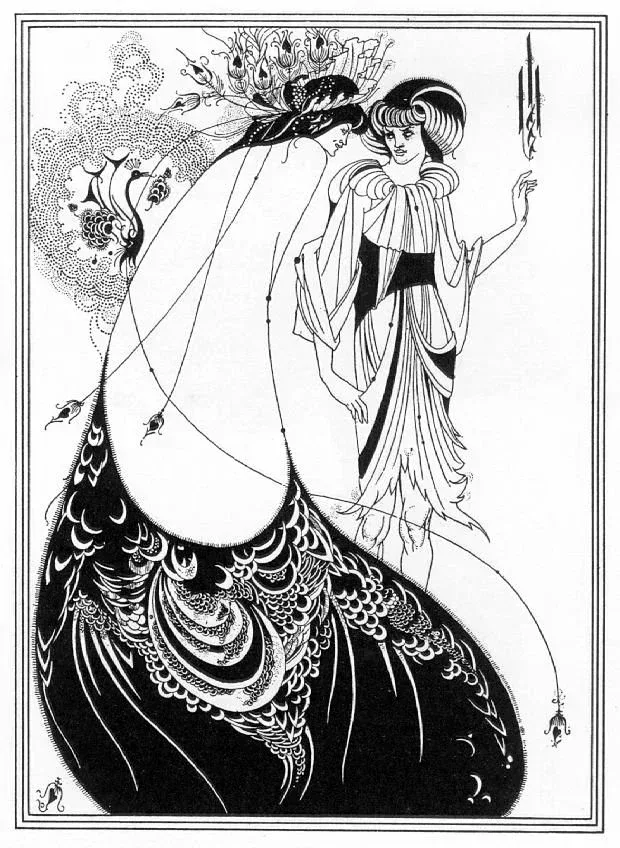

而“畢亞茲萊畫的人物卻瘦瘦的,那是因爲他是頹廢派(Decadence)的緣故。” 畢亞茲萊的代表作是爲王爾德的獨幕劇《莎樂美》所配的插畫。比如下圖這幅“孔雀衫”,人物衣裝造型,與溪齋英泉著名的“雲龍打褂花魁”有異曲同工之處。衆所周知,英泉的這幅花魁圖,也曾被梵高仿作。

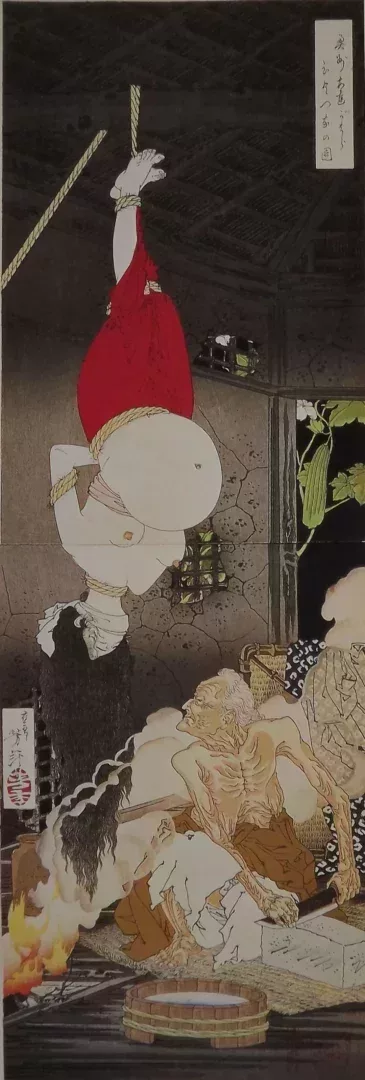

畢亞茲萊和浮世繪之間的關係,與其說是造型上的沿襲,不如說主題上的息息相通,即唯美頹廢而又驚悚頑豔的世紀末畫風。比如下圖“舞者的報償”中的斷頭瀝血,和浮世繪一大門類,鮮血淋漓的“無慘繪”有着某種親緣關係。

這裏插句題外話。《魯迅全集》的註釋,稱浮世繪是“日本德川幕府時代(1603~1867)的一種民間版畫,題材多取自下層市民社會的生活,十八世紀末期逐漸衰落”,和實情不相符。其實,浮世繪在十九世紀前葉達至巔峯,浮世繪集大成者葛飾北齋的代表作主要創作於十九世紀初葉。浮世繪風景畫大師歌川廣重也在同一時期推出《江戶名所百景》等暢銷經典作品,一時洛陽紙貴,更不用提此後的歌川國芳和月岡芳年,彷彿奇峯突起,堪稱浮世繪的壓卷奇才了。

魯迅1935年2月致木刻家李樺信裏說,“日本的浮世繪,何嘗有什麼大題目,但它的藝術價值卻在的。” 這恐怕是魯迅留下來的唯一關於浮世繪的價值評判。浮世繪取義不大,無關宏旨,可是與志在警醒國民的新木刻運動有個共同點,都是“爲大衆的藝術”。浮世繪取材市井小民,反映原生態,卻也有其獨特的藝術價值。魯迅建議李樺“參酌漢代的石刻畫像,明清的書籍插畫,並且留心民間所賞玩的所謂’年畫’,和歐洲的新法融合起來,許能夠創出一種更好的版畫。” 魯迅的這個藝術觀點,或許受到浮世繪啓發。

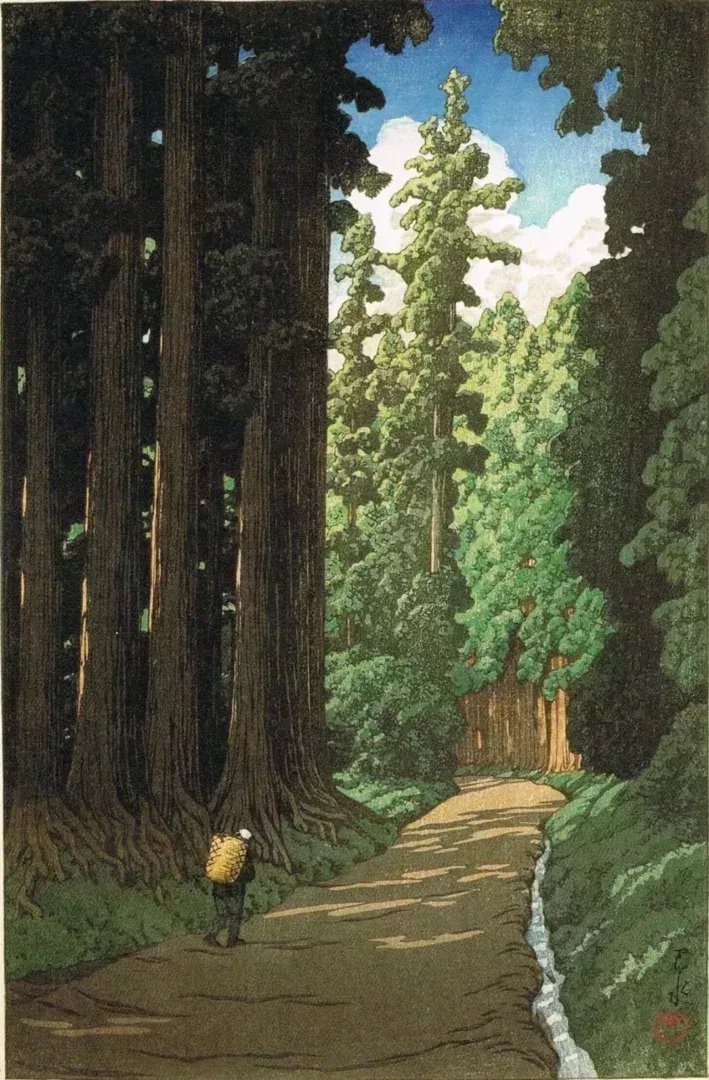

魯迅35年4月寫給李樺的信中說,“日本的黑白社,比先前沉寂了,他們早就退入風景及靜物中,連古時候的’浮世繪’的精神,亦已消失。” 《魯迅全集》編者沒有對黑白社做註釋,大概也不瞭解這個社團究竟何方神聖。不過,魯迅所言“退入風景及靜物”,倒是符合當時盛行的“新版畫運動”的特色,領軍就是吉田博和川瀨巴水。

衆所周知,魯迅有個紅顏知己,名叫山本初枝,比魯迅小17歲。魯迅曾在給山本的信中提及浮世繪。山本初枝因丈夫工作關係,旅居上海16年,和內山書店老闆內山完造比鄰而居,經內山介紹,結識了魯迅。山本少女時代就習作和歌,是個“歌人”,算日本女文青。山本與魯迅1930年春相識,此後魯迅往內山書店似乎走動得更勤了。1932年1月28日“上海事變”爆發,魯迅和山本一家曾在內山書店躲避戰火,朝夕與共達八天之久,山本初枝和許廣平合作主廚,爲兩大家子準備餐食。一・二八事變後,山本一家響應日本政府號召回國。

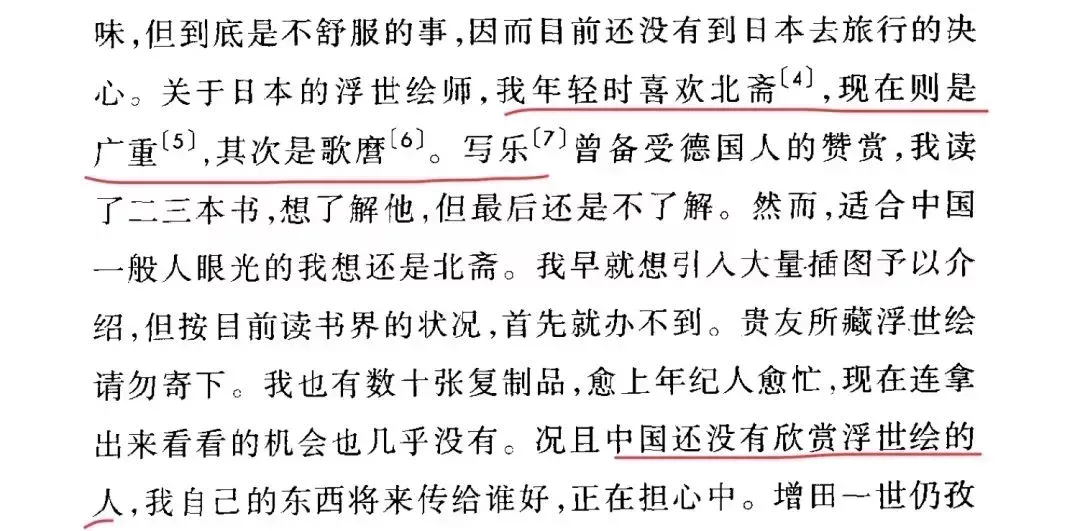

兩人的交往,前後不過兩年時間。但山本回國後,仍和魯迅保持着頻繁書信往來。有人說,魯迅和山本純屬友情,是跨國忘年交;也有人說兩人之間有段祕而不宣的男女情。不過,目前沒有發現任何文字或其他證據證實兩人婚外戀。山本知道魯迅喜歡浮世繪,特意要將友人收藏的浮世繪寄給魯迅。而魯迅回絕了,說沒有閒暇收集和欣賞浮世繪。這是1934年1月的事。這封用日文寫的信在《魯迅全集》中譯成了中文:

魯迅在信中略述了自己的對浮世繪興趣的變遷,但不離浮世繪六大家:鈴木春信、鳥居清長、東洲齋寫樂、喜多川歌麿、葛飾北齋、歌川廣重。魯迅的趣味最終落在美人畫大師喜多川歌麿身上,即歌麿筆下豐腴的美人。山本初枝的照片很難覓見了,從網上唯一一張和許廣平的合影看,正是個略顯豐滿,笑容可掬的美人。不知魯迅對歌麿美人情有獨鍾,是否在腦海裏疊加了山本初枝的倩影。當然,這只是臆測。

至於東洲齋寫樂,本就是浮世繪史上的一顆神祕的彗星,出現得突兀,消失得徹底,至今生平不詳。魯迅對他的不解,不知是對其人不解,還是對其畫不解。總之,似乎對寫樂不是太感冒。信後一句“中國還沒有欣賞浮世繪的人”,則流露出某種無奈。

細細尋繹魯迅日記,可見魯迅收集浮世繪主要在1930至1932年間。其間多次通過內山書店購買浮世繪複製品和相關書籍,主要爲以下三種:

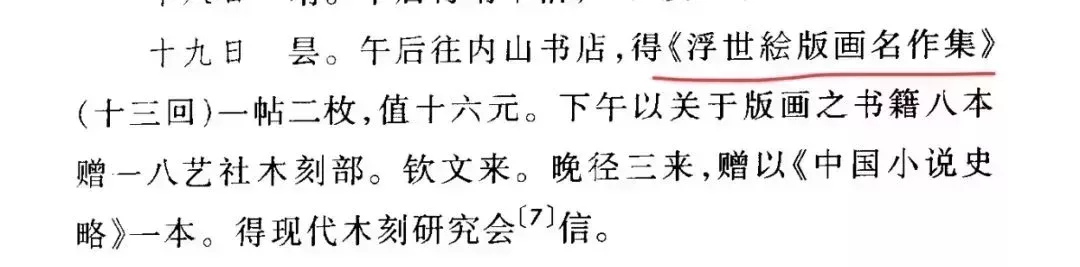

1)《浮世繪板畫名作集》

1931年9月19日魯迅日記留下購買第一書房出版的《浮世繪板畫名作集》(十三回)的記錄。所謂“十三回”是第十三次發佈。這套浮世繪並非印刷品,而是手工複製品。魯迅從第二期開始收藏,收齊了全部30幅複製品。除此之外,魯迅日記有多次在內山書店購買《浮世繪板畫名作集》的相關記述。

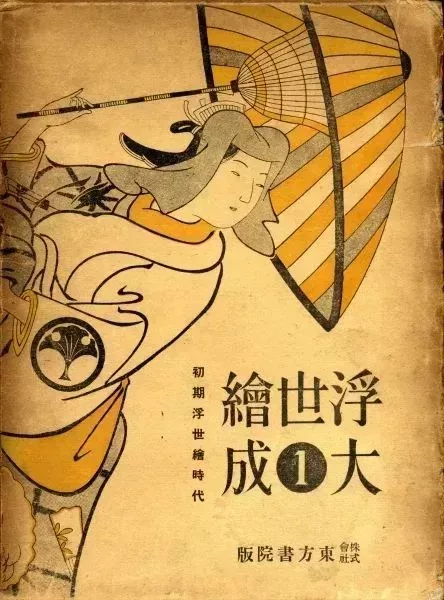

2)《浮世繪大成》

1930年12月18日魯迅日記:“下午往內山書店買《浮世絵大成》(四)一本,三元六角。夜有霧。” 這是日本東方書院出版的叢書,全部12冊。魯迅是零買的,不知收齊與否。這是一套浮世繪畫冊,旨在網羅各大名家的浮世繪作品。

3)《六大浮世繪師》

魯迅還陸續購買了巖波書店出版的《六大浮世繪師》。這套書作者野口米次郎是日本著名詩人,研究浮世繪是其個人愛好。《六大浮世繪師》初版於大正8年(1919)。2001年,巖波書店還將其列入“初版書復刻計劃”,出版了這套書初版的復刻版。

查閱《魯迅日記》,還可以發現日本友人多次贈送魯迅浮世繪複製品的記錄,集中在1931和32年。似乎這兩年,魯迅對浮世繪興趣最濃,而到了34年給山本初枝回信時,收集的興趣大概消減了,甚至拒絕了山本寄送浮世繪複製品的好心。

魯迅私藏浮世繪背後,或許暗藏着一段不爲人知的戀情。這段戀情,也許僅停留在精神層面。但至少有一點是肯定的:魯迅熱心收藏浮世繪複製品和書籍畫冊的時期,和他與山本初枝相識相知的時期神奇重合,即1930年春至1932年7月之間。這令人不禁聯想,魯迅私藏浮世繪和山本初枝之間,有着某種特殊的關聯。山本回國後,魯迅對浮世繪的興趣幾乎戛然而止,僅在1932年10月和12月有兩次購買《六大浮世繪師》的記錄,屬於慣性緩衝。然後,浮世繪在日記中沉寂不聞,直到1935年收到日本友人內山嘉吉從東京寄贈的兩張浮世繪複製品。這也出於偶然,因爲魯迅在1934年1月寫給山本初枝的信中,已明言早就不再收集浮世繪了。

如果讓想象的翅膀稍稍自由飛翔,魯迅以下這句話,或許另有深意了:

貴友所藏浮世繪請勿寄下。我也有數十張複製品,愈上年紀人愈忙,現在連拿出來看看的機會也幾乎沒有。況且中國還沒有欣賞浮世繪的人,我自己的東西將來傳給誰好,正在擔心中。

也許,浮世繪代表一段忘年的異國戀情,短暫而美好,不能爲外人道,只能在心中一隅珍藏。年長日久,心情漸老,“此情只待成追憶”,於是不去觸碰,讓其保留原狀。如果浮世繪是當年傳情載情之物,自然不能輕易傳人,成爲讓“荷戟獨徘徊”的文壇鬥士擔心的牽引閒愁之物。

“中國還沒有欣賞浮世繪的人”,或許只是謎面,而謎底則是—-“中國只有我能欣賞如卿佳人”。