“約”這個詞在古時是很含蓄的,後面絕不會跟着一個叮噹作響的低俗動詞。

去年元夜時,

花市燈如晝。

月上柳梢頭,

人約黃昏後。

這樣就很好,至於如何約,約什麼,不必說。說多了都是淚。

不信你接着看:

今年元夜時,

月與燈依舊。

不見去年人,

淚溼春衫袖。

瞧,杯具了,是不是?

所以,按理說這首詞應該當作喻世明言來看。約了,便不能輕拿輕放,所謂有情皆孽,無人不冤。

上學時老師說,因爲這種對比襯託,所以這首詞好在下半闕。老師說這話時,滿臉的滄桑掙扎,讓我對這種“過來人”充滿了同情。但是,直至今日,我仍然要堅持當年那個少年老沈的立場:好在上半闕。

因爲,那纔是美好,那纔是希望。

那麼,問題來了。爲啥要等到第二年的元夜纔來哭溼春衫呢?你早幹嘛去了?

額,因爲,見面的機會,只有這一天。

正月十五,又叫上元節,至少從唐宋以來,就是一個男女狂歡節。這一點,似乎很多人都不甚瞭解。

這種習俗可能起源於唐朝,而之所以狂歡,是因爲長期的壓抑。壓抑之源有兩個,一個是宵禁,一個是性別。

宵禁很簡單,就是晚上不許出門。盛唐長安,人口百萬,作爲當時世界上最大的都城,搞宵禁,是一種比較簡單易行的治安管理辦法。每到傍晚,承天門擊鼓六百槌,從此不得出行,直到清晨鳴鐘解除宵禁爲止。違者便是“犯夜”,至少要打二十鞭。

現在你想想,沒有互聯網,沒有廣場舞,淡事也沒有,躺牀上只能逼着自己數綿羊。一年三百六十日,天天如此。這日子啥味道?

而性別的壓抑更嚴重。古時除了大嫂大媽,一般的良家女生絕不可以隨便出門,即使非要出也得左遮右擋。大好的青春只能鎖在繡樓裏坐等一個別人代選的陌生丈夫,而在此之前,真的是“非誠勿擾”。

禁錮的是女性,鬱悶的是雙方。現在這個問題十分嚴重地擺在了男人面前。不見諸色,如何繁榮?

羣體海選,這是個剛需。

好吧,終於,皇帝發話了:這個問題,給大家三天自行解決。

御批法定假日:正月十四、十五、十六。

這三天,全城張燈結綵,到處火樹銀花。

這三天,夜,隨便走,人,隨便看。

耶!小夥伴們走起來!Come On!

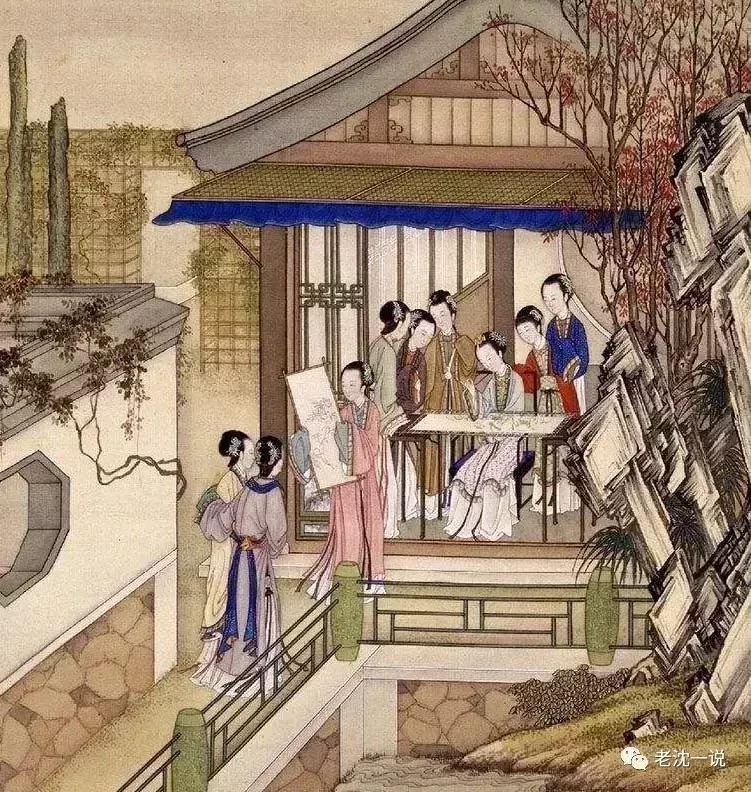

假裝柳前賞月,實則燈下看人。韜光養晦了一年的紅男綠女們,這一天終於不再擰巴,徹夜踏歌,通宵達旦。轉着烏溜溜的黑眼珠和笑臉,以賞燈的名義在人堆裏擠來蹭去,自嗨至極。以至於第二天有不少人專門去撿遺落的首飾,謂之“掃街”。

唐朝張蕭遠說:

十萬人家火燭光,

門門開處見紅妝。

歌鐘喧夜更漏暗,

羅綺滿街塵土香。

宋朝辛棄疾說:

衆裏尋他千百度,

驀然回首,

那人卻在,

燈火闌珊處。

都看了,都看了。看了人,也被人看了。

約,一年就這三天,錯過了,只得明年。