“四清”結束後,西北局高層就已掌握了這一場接一場運動、一茬接一茬“剔出替罪羊”的規律,也嗅出了很快中央將會掀起比“四清”規模更大運動,爲了“丟卒保車”以顯示“工作主動性”,決定把一批“長期從事理論研究,脫離實踐工作,犯了修正主義錯誤”的幹部發配到西北五省的農村基層生產隊去“改造思想”。

父親當年在西北局黨校教國際共運史課時碰上“九評”,在內部討論中對其中那篇《南斯拉夫是社會主義國家嗎?》發表了書生之見,覺得鐵託雖然“修正主義”,社會性質還應該看“所有制”,南斯拉夫既然還是“公有制”,還應該算是社會主義國家吧。就這話經人揭發,他就算鐵板釘釘地犯了修正主義。而且他在講課中說,印度尼赫魯搞的公有制和五年計劃和我們一樣,都是學蘇聯的。當時中印關係破裂,這些言論都成爲罪狀。我們家於是在文革尚未開始之前就已得風氣之先,被列入了發配之列。

在1965年6月我11歲那年的六一節,沒有去參加學校組織的六一演出,而是和家人一道黯然離開了從出生就廝混在一起夥伴、離開了當時算是舒適的大院生活,來到甘肅省乾旱少雨的定西專區隴西縣。上火車前的天地和下火車後的狀況反差實在是太大了。

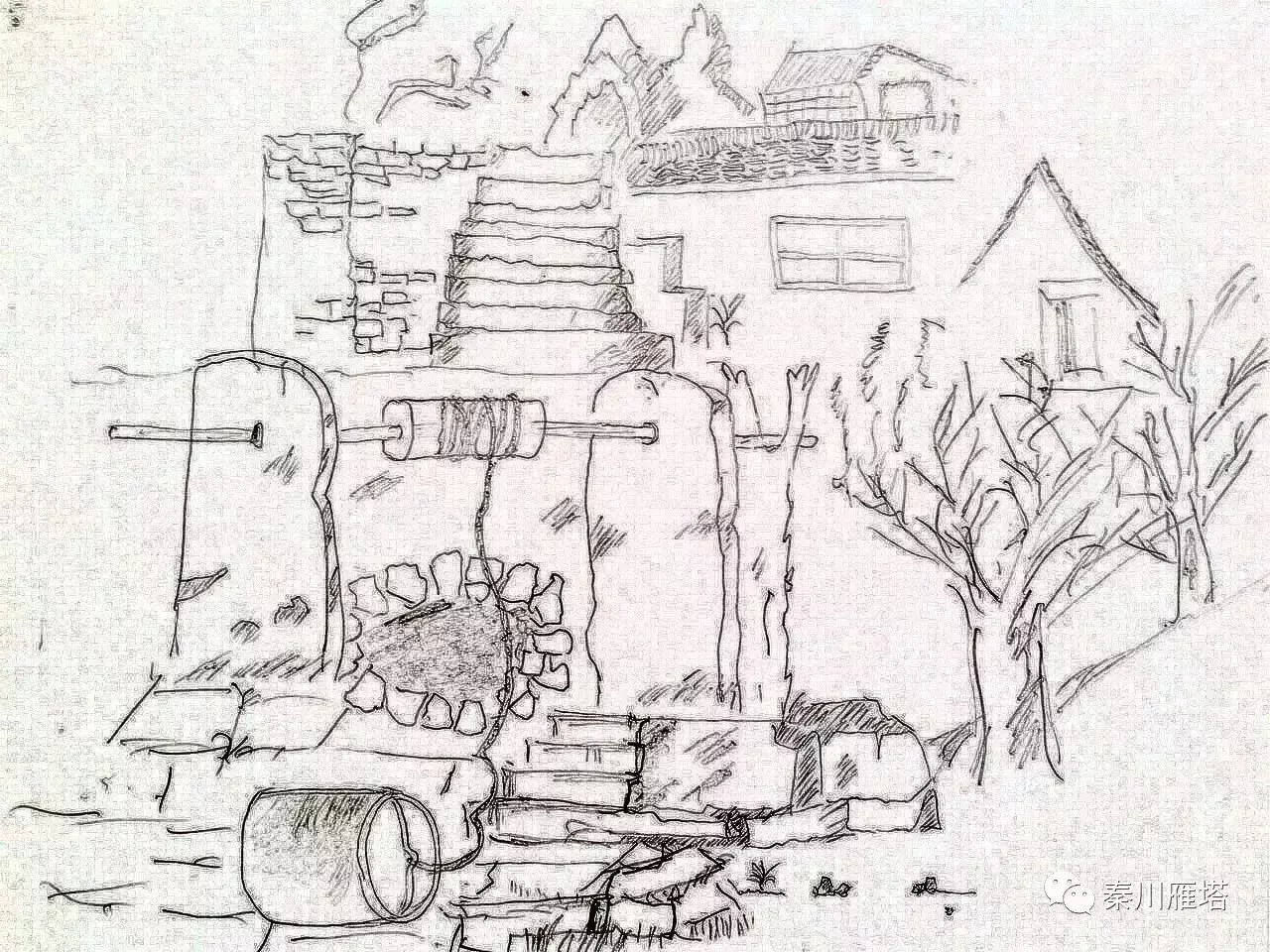

首要的一個難題就是喫水問題。隴西曆史上不是個小地方,漢唐就不說它了,李唐王朝就是在這裏發家的,明清時這裏也還是赫赫有名的鞏昌府城。可是到文革時,這裏連城裏也還沒有自來水,居民們都到井裏去挑水。

整個隴西城大約有六七眼常年不斷水的方井散落在不同位置,而我們住的地方離每一眼井的距離都在一里路以上,父親要去生產隊“勞動鍛鍊”,母親要上班,挑水的任務自然就落在我們兄妹三人的肩上。安家的第二天母親就到生產資料門市部叫鐵匠給我們打造了一對小桶。

挑水先得學會打水,縣城的這幾眼井是供人取水的淺井,兩米見方三米多深,有勁的男人扁擔上掛着桶向下使勁一晃一桶水就拎上來了,我們胳膊短力氣小,站在井臺邊還有些害怕,只能要麼借別的小孩帶繩子的小桶分幾次填滿自己的桶,要麼請井邊上力氣大的人幫我們打,但因爲不會講本地話,穿得又比別的孩子洋氣,有時會遇到一些壞男孩的起鬨,所以一提起打水我就犯怵。挑水路遠可以多歇幾次,卻總不敢一個人到井邊上去。

沒多久哥哥學會了打水,但他很快上中學住校不回家,也就不再承擔挑水的任務了。那時候弟弟還小,我和鄰居家的女孩抬了一段水以後,決定自己打水挑水。我咬着牙站在井邊照着別人的做法依樣畫葫蘆,剛開始我一個人提不起一滿桶水,水桶灌滿了水就會沉到井底提不上來,可是要挑兩個半桶回去路遠又太不合算,只能先分兩次把一個桶填得滿滿的,然後打上來一個半桶,再從第一個桶裏勻過來一些。

後來我蹭着井邊能雙手提起一桶水了,但就是水桶到了井臺邊,我兩隻手緊緊地拉住繩子,就再也騰不出一隻手來拎桶了,有一次,我把繩子提前在手腕上繞了兩圈,以備騰出另一隻手去抓桶,沒料到水沉我輕,纏在胳膊上的繩子反而把我往下墜,要不是後麪人拽我一把,我就一頭栽進井裏了。後來的解決辦法是從鄰居家借一個小桶,分幾次打上來填滿兩個桶。

人沒掉到井裏固然萬幸,可有一次我最珍愛一支銥金筆在彎腰打水時從口袋飛出來落入井底,這還是因爲我考試成績好父親把他的筆作爲獎勵送給了我,弟弟幾次要借我都沒捨得給他用,這是我們全班同學中最好的一支筆了。就連我們老師看見了都說,這筆一定很貴吧。現在眼睜睜地看着它擱在那裏,怎麼也不死心就這麼放棄了,我用繩子綁上扁擔趴在井臺上試圖把它撈上來,一羣打水的人也都圍上來幫忙,折騰了半天毫無結果,大夥說,看樣子只有到淘井的時候才能拿上來了。以後我每天挑水時都問旁邊的人,什麼時候淘井,看着我的鋼筆靜靜地躺在水底撈不上來真不是滋味,突然有一天挑水時我發現那支筆沒有了。這事讓我懊悔了很久,以至於多年以後我做夢時還看見井底的那支鋼筆。

以前在城市的機關大院裏,從來沒有感覺到水的珍貴,甚至沒有感到水對人的意義,總覺得用水就和呼吸空氣一樣自然,一開龍頭水就嘩啦啦的流出來,要多少有多少。現在從挑水的辛苦中知道這水來之不易,而且挑來的水永遠供不應求,經常是剛擔回來沒多久就聽見刮缸刮桶的聲音,因此我們總是最大限度地使每一滴水都發揮作用,洗完臉的水用來洗抹布,洗了抹布再攢起來刷鞋用,洗菜的水用來洗碗,洗完碗的水再用來和煤末,即便如此,我這兩隻水桶挑來挑去也保障不了家裏的供給。

我叫媽媽給我換了兩個成年人用的大鐵皮桶,裝滿水有70斤重,先是挑多半桶,後來就能挑滿桶了。桶大我人小,走起路來晃悠晃悠水特別容易撒出去,後來通過觀察別人自己再慢慢琢磨,就明白挑水不能使蠻力,要用巧勁,起身要穩、走路要扭,腰肢藉着扁擔擺動的節奏使勁。我還懂得水桶上有漂浮物搖晃中的水就不易不撒出去,於是夏天摘兩個向日葵葉子,冬天放兩塊三合板。我自稱自己是家裏“70%的生命供給者”,因爲課本里說,人體物質的構成70%以上是水份。

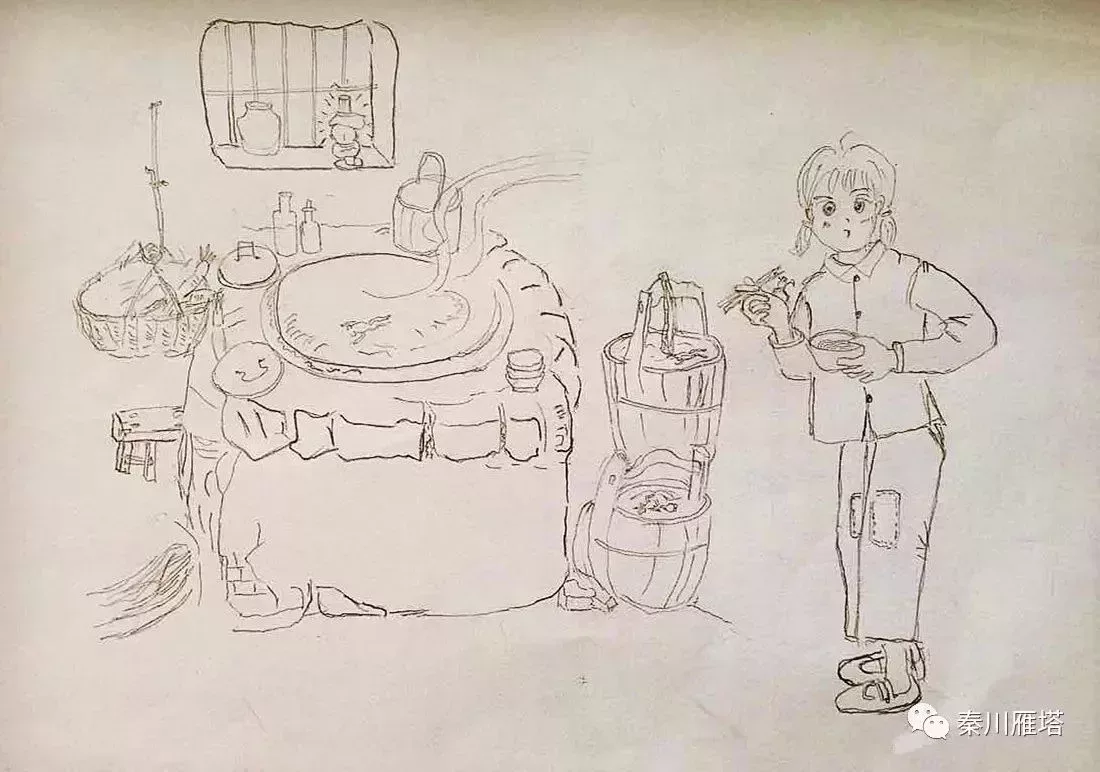

幾年後我插隊到南部二陰山區的菜子公社,弟弟插隊到缺水的北部地區。我很慶幸地想,生產隊緊挨着菜子河無論再窮總不至於還爲喫水犯愁吧。出乎我意料的是這裏喫水仍然極爲困難,菜子河要麼斷流,要麼就是泥石俱下的洪流,很少有可供澆地或人畜飲用的涓涓細流。老鄉們早上起來洗臉都用碗,一共三口水,一口漱嘴,一口擦眼屎潤臉,剩下一點搓搓手。第一天到鄉下早上起來,舀了半盆水,又洗臉又刷牙的,房東大媽忙說,可不能這麼“禍害”水,日子久了娃娃們就知道了,水有多金貴。

好在我們這裏還不像北部山區一樣要喫窖水(挖一眼窖,把日常的雨水積攢起來沉澱後飲用,這種水質極差,且極其珍貴,因爲甘肅中部地區年降水量只有300毫米,這是唯一的水源)還能喫到活水,在當地人看來與北山上相比就應該知足了。因爲弟弟插隊在北邊的碧陽公社,我不由地爲他生存處境擔憂起來。

我們住在半山腰,山頂上有一眼泉水,輪到誰做飯誰就到山上挑水,山很陡,老鄉家的木桶又沉,下山時的平衡不容易掌握好,前面壓得太低了,重心前傾會煞不住腳,擔子平了後面的桶又會磕在山坡上,最麻煩的是因爲是山路無處歇腳,必須學會走路換肩。總之,雨天路滑晴天泉小,後來我們就學房東的樣,下雨天接房上下來的滴檐水喫,但雨天又缺少柴火燒,反正沒有好日子的時候。

一般夏收大忙時,我們都是大家集體出工回來再做飯,有一年夏天收工回來我去挑水,走到泉邊聽見撲通撲通像小泥塊落下的聲音,也沒太在意舀了水搖搖晃晃地挑回來倒進鍋裏,點着油燈霧氣騰騰的下麪條,大家餓極了,一人盛上一碗唿唿嚕嚕就往肚子裏倒,個個喫得酣暢淋漓,喫到第二碗的時候,不知誰從碗裏挾出一疙瘩黑乎乎的東西問我,你今天給面裏澆了什麼臊子?我想,地裏的糧食沒下來,隊裏沒分紅,有面喫就不錯了,哪有還有什麼澆頭(麪食上的滷子)。

我們幾個人湊在油燈底下一看,原來是一隻四條腿都已長齊了的小蛤蟆,再往桶裏一看,剩下的半桶水裏果真還有兩個小蛤蟆在那蹬腿呢,哇!這下子大家噁心地直嘔,恨不能把剛喫的那碗飯都吐出來。我這纔想起怪不得前兩天挑水的時候,我看見生產隊的會計蹲在泉邊抽着煙還對我說,這水要定一定才能舀。原來那撲通撲通的泥塊落水聲其實就是小蛤蟆聽見人的腳步聲紛紛跳下水的聲音。也不知這幾天我們已經喫進去幾隻小蛤蟆了!哇!

夏收後男生們跟着隊裏的強壯勞力去公社送公糧,我忙中偷閒得想去看看弟弟。搭了一段便車又走了十幾裏山路,越往北山裏走自然條件越差,山上光禿禿的連棵樹都沒有,草皮也都給人鏟去作燃料了,乾枯的土地,一腳踩下去塵土起煙的旱塬,沒有在這裏生活過的人真難以想象出那種景象。

村口的幾個光屁股泥孩子把我領到了弟弟的住所,沒想到他們拉着板車也去送公糧了。既然來了沒見着人總是不行,我想利用等他的機會幫他洗洗涮涮收拾一下也好,我翻出一堆掛着汗鹼印充滿汗酸味的破衣爛衫,汗水的鹽分使衣服硬的幾乎可以立起來。端着盆往窖裏一看,窖底裏的還沒有手背深的水上飄着枯樹葉和幾粒羊糞,刮上來像黃泥湯一樣,房東大媽看見我盆裏的衣物,忙不顛顛地阻攔我說,娃娃呦,這活命的水可不敢用來糟踏!

掌燈之前弟弟他們滿身汗臭味的趕了回來,進門看見我連招呼都沒顧上打,就端起我刮上來的那瓢窖水大口地喝,我忙奪過瓢說,“小心羊糞和土!”他抹去嘴邊的柴火枝憤憤地回答,“TMD,這鬼不下蛋的地方,一碗油換不出一碗水,我們這一路上都討不到水喝,真不是人待的地方!”看着已比我高出半頭、黑瘦黑瘦成熟了許多的弟弟,知道他喫了不少苦。“缺什麼都行就是別缺水,你瞧這裏水比命值錢,大姑娘連出嫁都洗不上澡。”

他瞥了一眼我收在盆裏的衣裳,“你還想洗衣服,我都多少天沒洗臉了。” 說着說着,憋了很久的怨氣竹筒到豆子一般傾泄出來。“你來的時候看見了吧,地裏的莊稼沒有一巴掌高,還整天宣傳要跨黃河跨綱要,解放這麼多年現在的畝產還不如解放前,我看連渭河也跨不過去。你知道這村裏最窮的人達到什麼程度?連碗都買不起!在炕上挖幾個坑拿白土抹抹光,把飯從連炕的竈中盛進這炕窩裏,大人蹲炕下孩子爬炕頭,就這麼喫飯!”

那時候我們從供銷社買來的大粒鹽用水化了裝在瓶子裏,喫的時候把筷子伸進去涮涮,筷子浸溼了再放到飯鍋裏攪一攪,這就叫喫鹽了。我們村一個小夥子,算卦的說他可能會死於乾土牆下,嚇得他從來都不靠牆站,有一次喫晚飯的時候家裏沒有水就盛了半碗幹炒麪(一種以豆類和雜糧炒熟以後再磨成粉,喫的時候加少許水搓成塊狀,像藏族喫糌粑一樣的喫法)蹲在麥場的碾砣上喫,可能整個臉埋在碗裏又喫的太急,竟叫炒麪給嗆死了。所有的人都說命該如此,“算卦的真靈,這幹炒麪就是乾土,光想着躲牆了就沒想着命會喪在炒麪這個乾土裏,”我就不信這一套,還不都是叫缺水鬧的,但凡家裏有水,加點水和着喫都不會給嗆死……

我本來想告訴弟弟,父親被“雙開”了(開除公職、開除黨籍),家裏的存款被凍結了,這裏可能就是我們的永久歸宿了。但看着他乾裂爆皮的嘴,我怎麼也不忍心把這個消息告訴他。當然,後來我們都離開了那裏。

從此後我們倆對“水”卻有了不同的“理解”。我惜水,他費水;我最見不得人浪費水,恨不能上廁所都趕堆兒的,爲的是少聽一次那心疼的流水聲;弟弟卻是什麼都可以省就是不能省水,見了水親得跟什麼似的,恨不能把上半輩子欠的“水債”全補上;我們都知道這是因爲當年的生活烙印太深了。

我們走了,可那裏的人們還要繼續待在那種環境中,不知他們現在怎樣了。