與久遠的中世紀曆史和近代軍工業相比,現代烏日策的名聲更多地來自1941年的“烏日策共和國”。

這一年,第二次世界大戰席捲南斯拉夫,軸心國佔領全境。當年初夏,鐵託主持南共中央薩格勒布祕密全會決定武裝起義,不久南共遊擊隊就在塞爾維亞-波黑-黑山交界地區揭竿而起,史稱“七月大起義”。9月24日遊擊隊攻佔烏日策,隨即宣佈成立“共和國”。當地共產黨人德拉戈伊洛•杜迪奇出任人民委員會主席,成爲名義領袖,而南共總書記、遊擊隊總司令鐵託則是實際領導人。

這個“國家”共存在了67天,據前南時期學者的考證,它曾控制周圍1.5至2萬平方公里、人口30至90萬的地區,當時被認爲是歐洲被佔領土上第一個抵抗運動政權。“烏日策共和國”開辦學校,出版《戰鬥報》(後來整個鐵託時代它都是南共的機關報),它從一度控制的FOMU兵工廠得到許多設備,更有很大軍事價值。

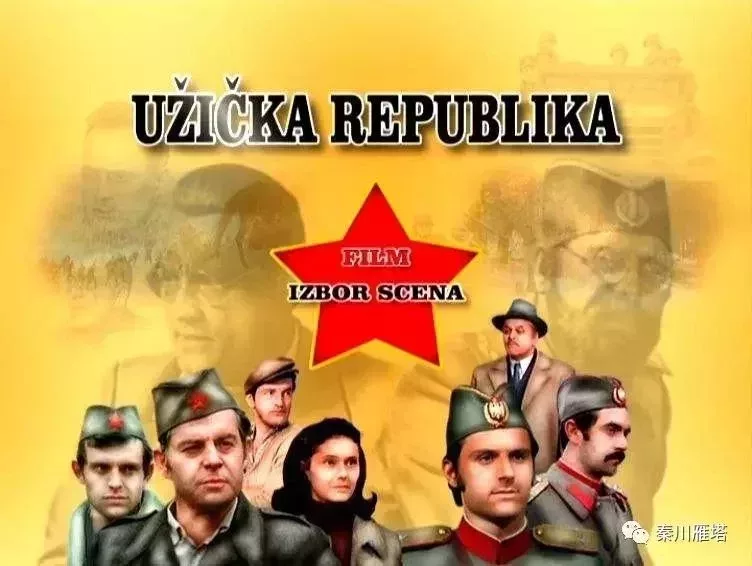

在鐵託時代,這個“共和國”享有革命聖地的極高聲譽,我們很多中國人都曾看過1970年代著名的南斯拉夫電影《67天》(中國放映時名叫《烏日策共和國》),它與《橋》、《瓦爾特保衛薩拉熱窩》堪稱那時中國人眼中南斯拉夫電影的三大經典,很多人的“南斯拉夫想象”都是從那裏得來的。

那時幾乎沒有人提到另一面。前南解體後,烏日策共和國作爲反法西斯鬥爭的光榮業績繼續得到承認,但另一面也不再成爲忌諱:

從軍事上講,當時的南共顯然過於輕敵,在嚴峻的軍事形勢下,這個“國家”居然把很大精力花在建立郵政系統、並設立鐵路局管理約145公里的鐵路這類事情上,似乎打算過“正常”日子了。它的政策也過“左”,打擊面太大以致失去民心。11月下旬德軍捲土重來,不少民衆竟然協助其攻擊遊擊隊。“烏日策共和國”很快瓦解,名義領袖杜迪奇於11月29日戰敗犧牲,遊擊隊損失慘重,餘部分頭向波斯尼亞、桑扎克和黑山突圍而去。

戰後南共政權大力宣傳“烏日策共和國”,在當年與德軍浴血相拼的卡迪尼亞察山建立了紀念碑、在市中心設立了紀念館,烈士杜迪奇被追授南斯拉夫民族英雄稱號。杜迪奇這人確實不凡,他全家都爲國捐軀:兒子米洛什•杜迪奇也是南共的戰鬥英雄,1943年犧牲在黑山;他的妻子與兩個女兒都在集中營遇害,可謂一門忠烈。

而烏日策也被改名“鐵託烏日策”。當時爲了弘揚鐵託的功績,新生的南斯拉夫在四個共和國各挑了一個與南共事業有關的城市以鐵託冠名:克羅地亞的鐵託科倫尼查、塞爾維亞的鐵託烏日策、黑山首都鐵託格勒和馬其頓的鐵託韋萊斯。1980年鐵託逝世後,南共盟爲了紀念他又命名了4個鐵託城:波黑的鐵託德爾瓦爾、斯洛文尼亞的鐵託維列尼耶、科索沃的鐵托米特羅維察和伏伊伏丁那的鐵託弗爾巴斯。至此,南斯拉夫的8個聯邦主體(6個共和國和2個自治省)各自都有了一個“鐵託城”。其中除了黑山首都取消了原名波德戈裏察外,其他7個都是原名前加上“鐵託”前綴。

這樣的改名方式別具一格,也有其好處:原名加上個鐵託前綴一是不忘根本,二是便於區別,不像蘇聯有個時期出現30多個“斯大林城”,儘管用盡了各族語言來區別“城”的讀音,什麼斯大林格勒、斯大林斯克、斯大林阿坎、斯大林阿巴德、斯大林斯科耶、斯大林斯科伊、斯大林諾、斯大林諾沃、斯大林尼裏等等,還是很容易混淆。而且人們也根本搞不清某個斯大林城是過去的哪裏。

美國就更不用說了,幾乎每個州都有華盛頓、傑佛遜、麥迪遜、哥倫布之類的城名或縣名,一定要附上所在州名如威斯康辛州麥迪遜、伊利諾伊州麥迪遜、佐治亞州麥迪遜等才能辨別。

同時這也說明,以政治人物命名與否和個人迷信、個人專制與否未必相關。

民主的美國大概是以總統人名作地名最多的了,而古巴的卡斯特羅卻是個“謙虛的”獨裁者,儘管反對他的人擠爆了監獄,五分之二的同胞逃到了美國,整個古巴卻沒有以他命名一處地方。而我們中國的傳統又更爲特別:專制者的名字要“避諱”,不僅不能用於命名別的事物,連提及都是犯法,甚至皇上名字用過這個漢字,乃至這個讀音,別人都要小心迴避。因此秦代不可能有嬴政郡或嬴政縣當然不能說明嬴政先生不專制。

其實,只要思想自由言論自由,用不用人物命名本無所謂,用了也不必改來改去的。不改也不等於人們就不能罵他。倫敦、巴黎今天都還有二戰時留下的含有“斯大林”的地名,那又如何?

當然,前南解體、體制劇變後,所有這些“鐵託城”都已恢復舊名。黑山首都改回波德戈裏察,其餘7個城市則去掉了前綴。除8個“鐵託城”外,前南許多城市還有以鐵託命名的街道與廣場,其中不少是主要大街和市中心主廣場。這些地名在“後南時代”有的改了,但多數沒改。

在這方面有趣的是,被中國媒體稱爲鐵託繼承人、反西方英雄的米洛舍維奇當政下的塞爾維亞,在消除鐵託影響方面堪稱一馬當先,堅決徹底。聯邦剛開始解體,米洛舍維奇就安排塞國首都貝爾格萊德最主要的幹道鐵託元帥大街改名爲“塞爾維亞統治者大街”。

“統治者”即塞語ВЛАДАРА,包括古今諸侯、大公、國王和總統、主席等都可稱之,米洛舍維奇顯然是排除了非塞族的鐵託,而把自己放進去了。米洛舍維奇下臺後,前反對黨的科斯圖尼察勝選執政,又把街道改名爲“米蘭國王大街”,以示與米洛舍維奇劃清界限。

而與米洛舍維奇最爲對立的克羅地亞,倒是把首都薩格勒布的鐵託元帥廣場一直保留到了今天。2008年2月曾有兩千抗議者示威,要求廢除鐵託廣場之名,改爲大劇院廣場。然而另一批數百名“反法西斯主義者”又示威,指責這羣人是新烏斯塔沙,克羅地亞總統梅西奇也公開反對改名。結果鐵託廣場得以保留下來。

而同樣曾在米洛舍維奇治下的烏日策,也是在1992年取消市名中的“鐵託”前綴的同時,在市內實行了相當徹底的“去鐵託化”,乃至把“烏日策共和國”的歷史也迴避了。鐵託元帥大道改成了彼得一世國王大道,市中心的遊擊隊廣場被改名爲烏日策廣場,廣場上的鐵託塑像被拆除,連烏日策共和國紀念館(正式名稱爲“1941年起義紀念館”)也被改成了“人民博物館”。還就是到了米洛舍維奇垮臺後,纔有人又念及鐵託時代的和平歲月,提議恢復鐵託塑像和烏日策共和國紀念館。

但直到我們這次來時,這些提議尚在爭論中。遊擊隊廣場倒是恢復了,鐵託像卻並沒有重新立起來,而國王大道也沒有變回元帥大道。看來人們的“懷舊”只是對現實不滿的一種表示,並不是真想回到過去。對米洛舍維奇的反感使人們能夠冷靜地看待鐵託的功過,但把鐵託當神崇拜的時代是一去不復返了。

前南時代,這些有幸得到賜名的“鐵託城”在項目規劃和建設投資上都是受特殊照顧的,因此發展也比較快。烏日策這個山中城市在鐵託去世時人均產值已經達到全南平均值的157%。它不僅保留了軍火工業的傳統優勢,還發展了紡織、機械、製革等工業。尤其貝巴鐵路的修通對烏日策更是一大利好。

貝爾格萊德—巴爾鐵路是整個前南時期投資最大的建設項目。從塞爾維亞王國時代以來,首都的出海口一直是個大問題。貝爾格萊德與亞得裏亞海岸的直線距離並不遠,但其間的狄那裏克阿爾卑斯山系一道道山脈都橫梗在途,缺少順向河谷,因此交通很困難。

長期以來塞爾維亞和南斯拉夫的首都出海,要麼走多瑙河經過幾個國家的領土出河口,要麼沿薩瓦河西向,從地勢較平緩的克羅地亞西部到裏耶卡等西北海港出去,路途要比首都與南部海岸的距離遠得多。

因此鐵託決心打開通向南部海岸的捷徑,而且一次建成準軌電氣化鐵路,使運量能夠達到主動脈的要求,不再沿襲奧匈和南斯拉夫王國時期南部山區那種低標準的窄軌鐵路模式。

具體線路是從貝爾格萊德到烏日策把原來貝爾格萊德-薩拉熱窩窄軌線改擴建成準軌,但到烏日策則不再西行去波斯尼亞,而是繼續南下修築新線,穿過重重高山深谷進入黑山,經過黑山首都鐵託格勒(今波德戈裏察)直達黑山亞得裏亞海岸的港口巴爾。

貝-巴鐵路全長476公里,早在1952年就已立項,由塞爾維亞和黑山兩共和國先分別在兩端修成貝爾格萊德-烏日策線和鐵託格勒-巴爾線,然後1972-1976年間動用聯邦的力量會戰4年,打通了最困難的烏日策-鐵託格勒線。這條鐵路全程有254條隧道,435座橋,橋隧總長129公里多,佔全程26%,其中最長的索金納隧道和茲拉蒂博爾隧道都長達6.17公里左右,最大的馬拉河高架橋凌空高達近200米,爲當時歐洲之最。

這條鐵路通車時我還在農村插隊,記得當時在公社郵電所與所長談起這則外國新聞時不禁長籲短嘆:文革中的中國當時剛剛完工全國唯一的電氣化鐵路寶成線,而全國那時最長的成昆線沙木拉達隧道也就6公里長。當時9億人口的泱泱大國,電氣化鐵路與隧道的規模竟然與兩千萬人口的南斯拉夫相當,而後者還談不上是發達國家!

就烏日策而論,通往薩拉熱窩的窄軌鐵路廢棄了,通往黑山海岸的準軌電氣化鐵路接上來,貝巴鐵路顯然大大提升了這個城市的地位。如今面對雄偉的古堡,後山上的窄軌線仍然可見,腳下的貝巴準軌線在沿“孩子河”的長隧道中隆隆作響。新舊兩線都是橋隧相連,非常壯觀,進城加油,旁邊正好是烏日策鐵路樞紐的貨場。我們可以感受到這個城市脈搏的跳動。

貝巴鐵路建成時的標準是比較高的,但在前南解體、黑山獨立的動盪中這條鐵路年久失修,路況下降,從貝爾格萊德到巴爾的全程需時從最佳狀態的7小時延長到了11小時。前些年還發生過一次令人震驚的旅客列車出軌事故,導致47人死亡。如今塞爾維亞正在歐盟的幫助下一邊維持運營,一邊全面重修這條鐵路,據說首都到烏日策段明年就可完成。

就這樣我們帶着對這座飽經滄桑的山城的祝福,離開了烏日策。