左右多元與民族多元

如果經濟利益的博弈得以顯性化、階級利益多元或世俗左右多元成爲政治常態,反而有助於淡化和分解掉一些無解的或難以理性解決的政治對立——尤其是民族、種族和宗教這類對立。

託派說前南的民族矛盾和世界上的這類矛盾都是“資產階級”製造的,這當然不對。前南地區作爲“巴爾幹火藥桶”的主要部分,民族、宗教衝突的歷史已有上千年,那時“資產階級”在哪裏?從君士坦丁堡城下到維也納城下,基督徒與穆斯林在東南歐尤其是巴爾幹打了七百多年,那與“資產階級”又有什麼關係?

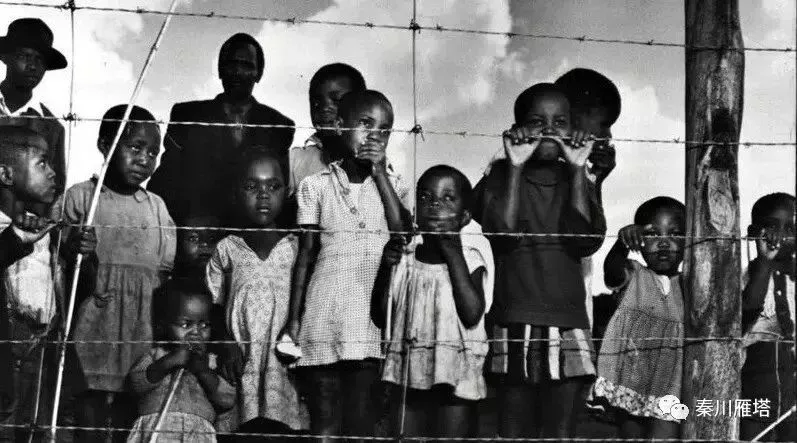

即便在“資產階級”時代的美國與南非這類地方,即便民族、種族的矛盾也包括經濟因素,那麼這種經濟因素也與其說和“資產階級”,不如說和“無產階級”更有關。“資產階級”就其利益而言需要廉價勞動力,真正敵視“外族”勞工的其實正是擔心廉價勞工競爭的“本族”勞工。當年南非最堅持種族隔離的是“窮白人”,當年美國排斥華工最力的也是白人工會。

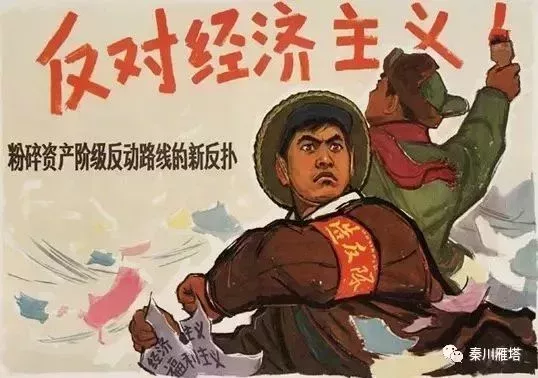

有人說這是“資本主義僱傭關係”造成的矛盾,其實我們的國營企業工人排斥農民工不也是同樣道理嗎?不要說只有改革時代引進“資本主義”纔有這種現象。文革前和文革中就有所謂的“三工”:臨時工、合同工、輪換工(有的地方改爲外包工),其實就是今天農民工的前身。文革時期他們起來要求平等待遇,正是國企“正規工人”在上面的支持下鎮壓了他們——這就是文革期間上海發生的“工總司鎮壓經濟主義”的故事。

所以,民族矛盾與階級矛盾完全是兩回事,而且前者比後者難解決得多。以代議制方式進行的階級博弈,既不會像皇權爭奪(包括打着“階級”旗號的皇權爭奪)那樣你死我活,更不會像民族衝突宗教衝突那樣不可理喻。我曾經兩度訪問印度,對此深有感觸。以後我會專門談談印度的所見。

而印度與前南斯拉夫之比較是我研究的興趣之一。這兩地都是民族、種族、語言、宗教差異極大(印度更大)、歷史上民族宗教衝突慘烈、長期四分五裂缺乏統一傳統和多民族國家認同基礎(印度尤甚)的地方。但印度從獨立起就實行“左右多元”的代議制政體,政治陣營主要以世俗左右,而不是以民族來劃分,或者更確切地說,世俗左右之別在很大程度上“分化”了每個族羣,因而明顯沖淡了族羣矛盾。

印度的一些民族,如馬拉雅拉姆人和孟加拉人與新德里中央政府的分離傾向本來是很濃的——衆所周知,巴基斯坦的孟加拉人區後來就獨立出去成了現在的孟加拉國。而印度的兩個孟加拉人邦(西孟加拉邦和特里普拉邦)長期以來經常選出印共(馬)執政,其實未必是因爲該族人都信共產主義,而是因爲他們不信任中央政府,就傾向於選出中央政府的反對派。

但是,偏偏印共(馬)的自我定位卻是爲全印窮人和“勞動者”謀利益的左派黨,而非孟加拉人的民族主義黨。他們在“紅邦”執政後想的根本不是獨立,而是想用“紅邦”的實踐帶動全國,在全印當選以實現“社會主義”。而反對印共(馬)的孟加拉人要與中央政府聯手纔有力量與印共(馬)抗衡,當然就更不會去鬧獨立。

於是“左右多元”政治的發達,就淡化了“族羣多元”政治,印共(馬)治理西孟加拉等邦30多年,他們的“社會主義”是否成功見仁見智,但這裏的印地語恰恰在共產黨執政的這30年中得到普及,印度國家認同得到提高則是肯定的,時至今日已經沒有人認爲西孟加拉邦還有什麼“獨立”的威脅了。

這當然與印共(馬)信奉的馬克思主義強調跨族的“勞動者”聯合而反對民族偏見有關。但是印度其他主要政黨也不怎麼打民族牌,又怎麼說呢?而同樣信馬克思主義的南共聯盟,爲什麼卻走上了一條相反的路?

我們知道,鐵託原來曾是個“比斯大林更正統的列寧主義者”,蘇南決裂後他雖然在經濟、社會政策上實行大幅度“修正主義”,但有兩點他終身堅持:一是堅持南共盟一黨制,絕不許“左右多元”,自由派的吉拉斯、極左派的“情報局分子”都被他抓進監獄。

二是鼓勵“民族多元”,堅持“一黨專政下的民族平等、黨領導下的‘自由聯合’”的“列寧式聯邦”。不僅極力削弱塞爾維亞,鼓勵各聯邦成員的南共分支突出各自的民族特點,而且規定他身後要在聯邦一級黨、政、議會都實行“八族輪流坐莊”,每年由八個民族的人輪換當第一把手——但當然不經過競選,而是由中央安排。

結果,“專政”之下每個民族倒是“平等”地都造成了創傷——如我們提到過的,後南時代彼此對立的各族政治家,無論米洛舍維奇、圖季曼還是卡拉季奇、魯戈瓦,父輩都曾慘遭不幸,但是,在沒有“左右平等”卻有“民族平等”的條件下,每族都只能把自己的不幸歸咎於他族。

而不經選舉的“八族輪流坐莊”,更不能使任何一族找到“平等”的感覺:沒有人覺得這些被指定的同族人能“代表”自己。像法迪勒•霍查這樣的阿族人即便輪到他坐了莊,塞族人也不會認同他代表聯邦,而阿族人只會當他是貝爾格萊德看中的人。而他自己更明白如果阿族不是一“元”,他就不會被看中,因此卻會爲這一“元”無限擴權。這與前述西孟加拉邦的印共(馬)執政者恰恰相反:後者有本邦選民多數的支持,代表孟加拉人已經毫無問題,而他們既要爭取全印“勞動者”的支持,卻不會推行只有利於孟加拉人的政策。

於是鐵託死後,民族矛盾在“民主化”之前就越來越嚴重,這時米洛舍維奇反鐵託“民族平等”之道而行之,實行赤裸裸的民族歧視和民族排斥,結果雖然在塞族中掀起了民族主義狂熱,成功地在塞爾維亞應對了民主派(包括希望把“修正主義”擴大到政治領域的開明鐵託派)的挑戰,卻在其他民族那裏完全喪失了統治的合法性。聯邦不但仍然解體了,而且還解體得充滿了血腥。

其他兩個“列寧式聯邦”也是如此。像捷克斯洛伐克本來在1968年實行“人道的社會主義”改革,試圖漸進地提高人權,結果遭到蘇聯操控下華沙條約軍隊的鎮壓。

但是,蘇聯不給人權,卻樂於給捷克和斯洛伐克“族權”,在鎮壓了“布拉格之春”後,卻把原來的單一國家捷克斯洛伐克改成了由捷克和斯洛伐克兩個“共和國”組成的“社會主義聯邦”。這個聯邦和蘇聯、南斯拉夫一樣,法律上是“自由聯合”,可以退出的,只是一黨制使得“退出權”實際不可能被行使。但是一旦這個條件改變,聯邦就解體了,幸虧那裏沒有米洛舍維奇,解體是完全和平的。

那麼是不是多民族國家一民主就必然會解體?當然不是。同樣在東歐,兩個沒有實行“列寧式聯邦”的多民族國家,羅馬尼亞與保加利亞就沒有這個問題,在民主化以後兩國都經受住了民族主義的衝擊而維持了統一。而在我們前述的印度,還恰恰就是民主制下“左右多元”對“族羣多元”政治的成功“替代”,使她幾乎是從無到有地建立了多民族國家的國家認同。其實在更廣大的視野中看,瑞士、美國等等成功的多民族、多種族國家又何嘗不是如此?

其實,民族矛盾雖然並非像託派宣稱的那樣由階級矛盾所派生,但像印共(馬)那種凸顯階級博弈、左右多元的馬克思主義意識形態,本來確實是有利於淡化民族矛盾、增加族際認同的。但其所以如此,正是由於前面分析的:代議制下真正的階級矛盾最不容易激化。勞資博弈通過談判達成妥協,要比阿拉伯人與猶太人的妥協容易得太多,左右思想進行理論爭辯的空間,也比基督徒與穆斯林之間的“信仰衝突”大得不可以道里計。

但是,蘇聯式辦法的根本毛病,恰恰就是爲了“皇權爭奪”,而把本來最容易理性解決的矛盾人爲激化成“你死我活”的血仇,只強調民族平等卻絕不允許左右平等,宣傳民族團結卻認爲階級之間只有“專政”,否認階級通過博弈實現合作其實更爲容易。

結果是把勞資矛盾弄成了阿以衝突那樣的殘酷血腥,把左右思想的爭論用“宗教聖戰”、“消滅異教徒”的方式來解決。從而在每個民族中都造成傷害。但只許可民族多元不允許思想多元的約束,又使受害者把怨恨都轉向其他民族。國家解體,而且是慘烈、血腥的解體就是這樣造成的。

明白這一點,就會覺得圖茲拉與維謝格拉德的博弈其實對波黑的國家認同不會造成損害。圖茲拉工潮雖然一度失控導致政府大樓被燒,在薩拉熱窩等地也發生了燒汽車等不法暴徒的行爲,但政府除抓了30多個燒砸暴徒外並沒有開一槍。而示威者不分民族都打着波黑藍底白星國旗,並沒有質疑國家合法性。雖然很多城市捲入,但整個事件在全國沒有造成一例死亡。最後以波黑四個有關省的官員引咎辭職、各方達成妥協而結束了這次風潮。

尤其值得一提的是,斯爾普斯卡塞族當局也沒有藉此事攻擊波斯尼亞當局,因爲他們自己也面臨一樣的問題。塞族當局只是以自己轄區的示威者更爲理性、沒有發生失控,而對轄區的公民表示了讚賞之意。

當時不僅波黑的兩個實體,就連塞爾維亞首都貝爾格萊德與克羅地亞首都薩格勒布都發生了響應圖茲拉工人、要求維護轉型中勞工權益的工會示威,但國家、民族之間的互相抨擊卻沒有出現,真正有點“各國工人聯合起來”進行“階級鬥爭”的樣子了。有人可能會嘲笑這種“民主亂象”,也有人會歡呼並期待“革命”,但是經歷了慘痛民族仇殺的前南人民卻可以鬆一口氣:這種西方式的“階級鬥爭”要比舊體制下的所謂“階級專政”和舊體制崩潰後的民族戰爭文明多了。

我們來到這裏時,圖茲拉工潮已經過去兩年,維謝格拉德的博弈也過去一年了。各種談判仍在進行,但就像我們經過的澤尼察鋼鐵廠所見,那裏的生產秩序早已恢復。這些事件表明經濟轉型進程是複雜而且充滿爭議的,但是畢竟,人們關注的已經是經濟利益的討價還價,而不是民族之間的“你死我活”了。或者也可以說:前南地區1990年以後其實面臨的是傳統的“巴爾幹火藥桶”問題,而現在他們終於可以着手解決“東歐轉型”問題了。