隨着斯坦鮑利奇等老一代“兩頭真”們的陸續凋零,鐵託主義——無論是哪一種,都已經成爲絕響。看來,不是所有的“亡羊”都有“補牢”的機會。

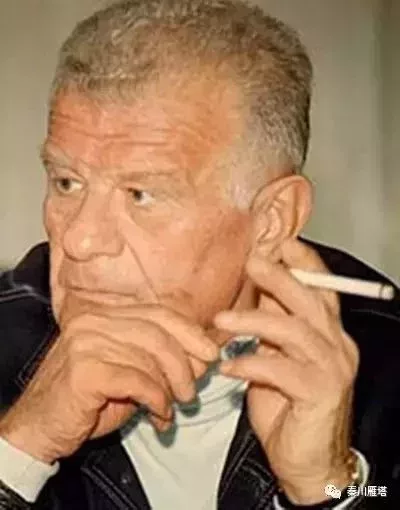

晚年的斯坦鮑利奇就是這種南斯拉夫式“兩頭真”的典型。他堅定地反對“任何一方的民族主義”。在接受訪談時他被問道:“你是否同意塞爾維亞民族主義是對阿爾巴尼亞民族主義的防禦”,斯坦鮑利奇的回答是:“各種民族主義總是糾纏於過去的官司,——它們相互誘導,證明自己受過欺負因此有權報復。……所有的民族主義都是危險的,這種危險不應該被低估。”

這並不意味着衝突沒有是非可言,他也認爲科索沃存在一些阿族極端分子欺負塞族居民的問題,但在他看來,這是“恩維爾•霍查式的”專橫和“鐵託式的”自由之對立,不應歸結爲兩個民族的對立。而像米洛舍維奇那樣鎮壓阿族不僅輸了理,最後也害了塞族。

斯坦鮑利奇說:“六百年前塞爾維亞失去了科索沃戰役和帝國(但我們是正義的)。而經過610年後,我們不僅失去了科索沃,而且首先失去了正義。正是(米洛舍維奇)這10年政策導致了這一結果——它還導致了前南所有其他地方的最悲慘和最殘酷的結局。”

米洛舍維奇聲稱他在科索沃維護的是塞爾維亞主權。而斯坦鮑利奇批駁道:“如今,塞爾維亞呼籲主權,但你知道,他(米洛舍維奇)從來沒有尊重任何南斯拉夫共和國的主權和領土完整。”

斯坦鮑利奇還駁斥了那種米洛舍維奇搞“反官僚革命”是“改革派”的說法。他認爲恰恰是米洛舍維奇爲了保住專制,在舊的布爾什維主義失敗後又試圖搞“民族布爾什維主義”,“事實上他拒絕意識到柏林牆倒塌”,因此“越是陷入泥淖,就越是開始強攻天堂”。儘管這“大塞爾維亞”的“天堂”已經不是鐵託的理想,但也沒有任何新意,它不過是“回到了神話、傳說、妄想、癲狂、幻覺、謊言和欺騙”而已。

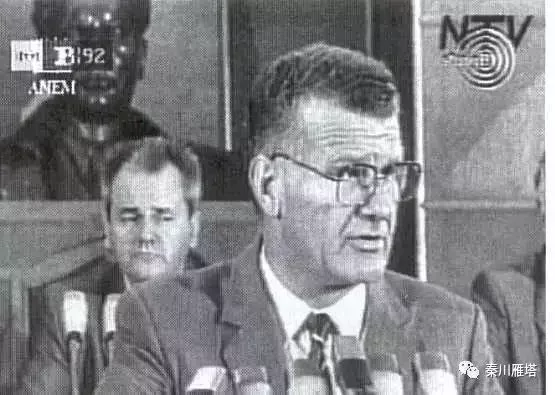

而今日鐵託派的獨特觀點,就是在抨擊米洛舍維奇的同時也指責“那些同樣鼓吹塞爾維亞民族主義、只是把米氏當作‘前共產黨人’來反”的反對派。如著名鐵託派、也是“革命世家”出身的前“南斯拉夫電視”臺長託馬舍維奇就批評這些反對派只是譴責“米洛舍維奇在戰爭中失利”,而不是“譴責他發動了戰爭”。

託馬舍維奇認爲米洛舍維奇時代是“塞爾維亞歷史上最可恥的13年”。他由衷地爲2000年米洛舍維奇的垮臺和2001年米洛舍維奇被捕而高興,認爲這“最可恥的13年”的結束意味着塞爾維亞的新生,“不僅受到南斯拉夫人民的歡迎,也受到全世界的歡迎。”

而對於未來,他認爲希望在於塞爾維亞人的自我反省,就像德國人反省自己當年一度支持希特勒一樣。只有當大多數塞爾維亞人譴責米洛舍維奇發動戰爭、而不是責怪他打了敗仗時,這個國家纔會有前途。在此基礎上,他希望前南地區能夠融入歐洲,“許多人懷念原來的多民族南斯拉夫,他們希望有朝一日共同的利益會把這個裂痕累累的地區變成歐洲聯盟這把保護傘下的一個鬆散的主權國家聯盟”。

生前沒有看到米氏垮臺的斯坦鮑利奇也認爲,一些所謂反對派其實是在與米洛舍維奇唱雙簧,他們反鐵託和反“前共產黨人”不是爲了民主,而是爲了針對非塞族的戰爭。而“在戰爭中是很難建立一個真正的,真實有效的民主來替代威權統治的”。他這裏指責的顯然就是舍舍利之類的“新切特尼克”們。斯坦鮑利奇說,塞爾維亞有這麼一些“所謂反對黨,在某種程度上是假的,米洛舍維奇居然在與和他同樣的東西競爭。”

面對米洛舍維奇煽動起來的“羣衆性歇斯底里”,斯坦鮑利奇感嘆這是塞爾維亞民族的悲劇,他呼籲反省這種民族性中的陰暗面,指出“米洛舍維奇是我們民族最糟糕的特質的最典型表現”。他在去世前不久發出了警世的呼籲:塞爾維亞人“必須調整心態,以找到自己的位置,並返回到歐洲國家這一共同體。否則,我們將經歷一個新的歷史失敗,而這甚至會危及我們的生命存在。”

面向西方,迴歸歐洲。這是在“南斯拉夫想象”逐漸破滅的今天很多人的希望,不止鐵託派,但應該是他們說得最明確。託馬舍維奇就借用聯邦末代總理馬爾科維奇的話說:

“我們的路必定是朝向西方,走向進步,而不是朝向東方,回到過去的神話和黑暗。如果我們真誠地向百姓說話,他們,特別是幾百萬跨民族通婚的人和他們的孩子,會接受我們的主張。還有幾百萬像你我這樣的人,他們愛自己的民族,但同樣也愛我們這個大家庭中其他各個民族。他們認爲南斯拉夫在文明世界有一席之地。如果我們不成功,數以百萬計的人就會成爲有毒的民族主義的犧牲品。”

斯坦鮑利奇這樣的態度,令米洛舍維奇恨之入骨。危險也一天天向他逼近。

米洛舍維奇在科索沃大敗後,斯坦鮑利奇於1999年9月接受採訪,預言米洛舍維奇將在明年大選中失敗。但他斷定米洛舍維奇不甘認輸,“他將試圖不惜一切代價地保住權力。”然而儘管做了這樣嚴峻的預判,他也沒有料到這個“不顧一切”首先就會落在自己頭上。

2000年大選前,對米洛舍維奇深惡痛絕、對“那些同樣鼓吹塞爾維亞民族主義、只是把米氏當作‘前共產黨人’來反”的反對派也極爲不滿的斯坦鮑利奇一度計劃出山參選。他勝出的機會雖不大,但作爲左派候選人他將會有效地分掉一部分社會黨的選票,對已呈頹勢的米洛舍維奇極爲不利。

於是,就在後來導致米洛舍維奇下臺的這次大選前一個月,斯坦鮑利奇神祕失蹤。當時媒體就報道說有人看到他被米洛舍維奇的祕密警察組織JSO(“紅色貝雷帽”)綁架。但直到3年後,他的遺體纔在貝爾格萊德一處公園被發現。綁架、殺害他的烏勒麥克等五名JSO成員也告落網。他們明確供出是受米洛舍維奇的指令,並獲得兩萬馬克的行動經費,在2000年8月25日趁斯坦鮑利奇外出散步之際把他綁架到小巴車上,帶到弗魯斯卡山槍殺後埋在一個坑裏並填上大量生石灰以毀屍。

這時,米洛舍維奇已經下臺並被海牙國際刑庭關押,塞爾維亞法院遂傳訊米氏夫人米拉•馬爾科維奇,後者逃亡莫斯科,以至2006年米洛舍維奇死後她也沒有參加在塞爾維亞舉行的米氏葬禮。我國一些同情米氏的網民對此十分不平。不能參加丈夫的葬禮當然很不幸,不過當時塞爾維亞輿論更多的卻是另一種批評,即米氏夫人一直逍遙法外,說明塞爾維亞現當局實際上無心追究此案,當局認爲這不過是“前共產黨人”司空見慣的內部殘殺,他們關心的只是米氏對非共人士的暗殺。如此看來,斯坦鮑利奇才真是冤透了。

但是遲來的正義最終沒有缺席。2005年7月18日烏勒麥克等五人因謀殺斯坦鮑利奇終於被塞爾維亞法院判處15至40年監禁(塞已廢除死刑,40年監禁是最高刑罰)。法院並裁定謀殺命令來自米洛舍維奇。宣判時法官當時講了一句名言:“本次訴訟的目的不僅是懲罰肇事者,也是恢復正義和文明價值觀的信仰。”雖然次年米洛舍維奇在羈押中病死而逃脫了審判。

有人感嘆:1987年的“八中全會事件”,米洛舍維奇整倒斯坦鮑利奇而全面掌控了塞爾維亞,2000年,米洛舍維奇垮臺前暗殺了斯坦鮑利奇,他可謂米氏專橫下“第一個與最後一個受害者”。

而令人感慨的是,斯坦鮑利奇去世前仍然保持着對人性光明面的樂觀。在1999年那次採訪中當記者問道:“你的關鍵錯誤是把政治和人類的友誼混爲一談(指他對米洛舍維奇的長期信任與栽培)了,對吧?”斯坦博利奇的回答是:“每個人都認爲我最大的政治錯誤是輕信了斯洛博丹•米洛舍維奇。 ……但我寧願犯這個錯誤。我認爲政治應該與友誼兼容。(如果爲了搞政治)人就變得孤僻、偏執、懷疑所有朋友,害怕每個人——那我寧肯失敗。”

當然,斯坦鮑利奇“寧肯失敗”如果是說他不屑於像米洛舍維奇那樣靠居心險惡而勝出,寧願失敗也要堅持做正人君子,那是令人肅然起敬的。但他重用米洛舍維奇肯定不值得欣賞,這裏的錯誤其實不在於“輕信”,而在於他信任誰就可以把誰推上高位這種不正常的用人體制。

他想推誰就推誰可以不受制約,被他推上臺的人自然也是不受制約,於是連暗殺自己原來的“教父”都做得出來。“修正主義”的鐵託體制儘管在東歐算是寬容的,但仍然缺少民主與法治,從而爲滋生奸佞小人提供了土壤。斯坦鮑利奇自己也成爲犧牲品,這是“鐵託派”們應該反思的。

然而反思似乎已經無補於他們失去了的機會。700年長期衝突形成的歷史仇恨在凡爾賽體系捏合成的“南斯拉夫”並未真正化解,“後南斯拉夫”時期又經過血雨腥風的9年仇殺,“南斯拉夫認同”已經蕩然無存。以這種認同爲特徵的鐵託派,已經無可挽回地淡出歷史舞臺。看來,不是所有的“亡羊”都有“補牢”的機會。

如今前南地區仍然有極端民族主義者,也有普世民主派和“歐洲主義”者(很多鐵託派已經融入其中)。今後的前南地區有希望融入民主的歐洲,但也仍然可能重新陷入混亂(如果“歐洲危機”愈演愈烈的話)。然而,隨着斯坦鮑利奇等老一代“兩頭真”們(以及卡迪耶維奇等老頑固們)的陸續凋零,鐵託主義——無論是堅持“專政南斯拉夫”的舊式鐵託主義還是追求一個“民主化南斯拉夫”的“進步鐵託主義”,都已經成爲絕響。

這就可以理解今天的伊萬尼察還有米哈伊洛維奇的塑像,卻幾乎找不到斯坦鮑利奇叔侄的任何紀念物。在叔侄兩人出生的佈雷佐瓦村,一個離米哈伊洛維奇發跡地拉夫那山不遠的偏僻社區,如今該村官網上提到的唯一“有趣地方”是14世紀的白教堂,並沒有關於斯坦鮑利奇叔侄的任何東西。這與今天拉夫那山濃厚的米哈伊洛維奇氛圍形成了明顯的對比。

今天斯坦鮑利奇叔侄,尤其小斯坦鮑利奇是個很少引起爭議的人物,“鐵託主義”的正反兩面——“階級專政”的制度缺陷和“民族平等”的正當理想在他身上都體現得很明顯,而他晚年力挽狂瀾的努力和悲慘的結局更令人嗟嘆——這些都很少有人持異議。然而正因爲此人們也很少提到他。而關於米哈伊洛維奇的爭議至今不斷,他的知名度倒是越爭越高。當然更重要的是,塞族民族主義如今還是一個現實中的“真問題”,而“鐵託主義”基本上只是個學者才關心的“過去問題”了。