想起當年被社會上稱爲“黃埔一期”的研究生考試,與現在已經很完善的規模化考試有很大的不同。恢復高考以後的這些年裏,考試製度也在與時俱進的電腦化、統一化、標準化。但是每個人個體化的經歷背後都能折射出時代的變化,下面就把我在1978年考研的故事說給大家聽。

學俄語的人教英語

1977年,我工農兵學員俄語專業畢業以後,本着“哪來哪回”的原則我又回到了甘肅省L縣,被分配在北門外的城關中學當老師。這是一所剛從“戴帽子中學”升格上來的完全中學,地處城鄉結合部,教學人員尚不齊備,校長看了看我報到單上寫的專業,說“什麼俄語英語,反正都是外語,你就教英語吧!”

聽得我驚愕得不知該怎麼回答,這可不是開玩笑的,學俄語的人怎麼能教英語呢?教導主任在一旁解釋說,學校初中剛剛開設了英語課,師資一時還不齊備,你就先教着吧。我回家熟悉了一下課本,好在是從頭開始,整個一學期都處在“This is ……”,“what is……”的簡單句式,詞彙量也不大,我頭天晚上現學了第二天再去教也能應付。

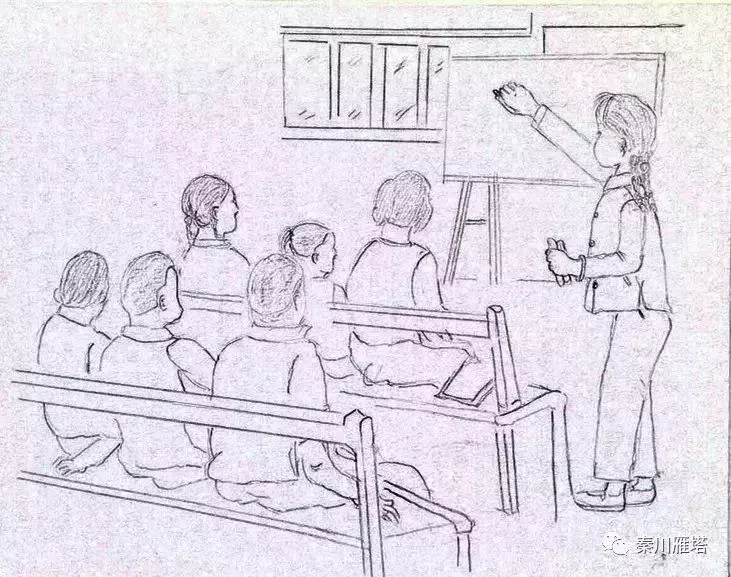

於是就開始了我的外語教學生涯,我一共帶初一的五個平行班,因爲是同義重複,沒有什麼難度,但就是一週20個課時的工作量,幾乎沒有閒着的時候,而且英語是教改中剛剛增加的新科目,學生沒有基礎,興趣也不大,況且通過應試選拔人才的渠道早已堵塞,“讀書無用論”瀰漫着整個社會,這些剛剛12-13歲的孩子又正是淘氣的時候,每個班上都幾個難管的“刺頭”學生,維持課堂紀律着實讓人費力。

77年正是變革的前夜,在省會蘭州已經明顯感覺到文革事態已成強弩之末,雖然政治氣候在鄧小平的復出與打倒之間來回折騰,但社會主體的不滿已經浮現出來。重新回到這個西北一隅的小縣城,我感到了極大的不適應。

這裏的文革空氣依然很濃厚,那些以管制方式訓導社會的幹部仍充斥在各個崗位,一付我的“一畝三分地裏我說了算”的霸道勁頭,在他們眼裏恨不能所有的人都是“四類分子”和“黑五類”。我報到晚了兩天,教育局的人就以工資名單已送往地區爲由,說今年這兩個月沒有我的工資,接着又把我填寫的“家庭成份”這一欄裏的“幹部”,統統改爲“地主”,說我們這裏只有“地主、貧農”這樣的成份,你父親的家庭出身是“地主”,那你當然也是“地主”。我問他,“照這樣下去,地主不會是越來越少,而是越來越多?”工作人員蠻橫地答道,“你少給我整這些道理,我說是什麼就是什麼”。

其實我父親革命資歷遠超過當地的“縣太爺”,只是當年在西北局黨校教國際共運史時不同意“九評”的一些提法,就被打成“修正主義分子”流放隴西,說起來後來我學蘇聯史還和這一“家學”有關。但是父親蒙難後就不能填“革幹”了,填“幹部”也不被允許,在那個天高皇帝遠的地方我就成了“地主”家庭出身而受盡歧視。從文革前下放到隴西,我們已經在這裏呆了13年了,當時已有一些平反人員陸續回到原單位去,父母也期盼着能重返工作崗位。

重新招生對社會的震動

在學校裏,雖然我與一幫年輕女教師關係都不錯,但真正能與我交談溝通的人少之又少,我們外語教研室,有一位上海外語學院的老大學生L老師,他英語非常棒,文革前就曾有譯作發表,聽我們對外的英語廣播一點都不在話下。

L老師是四川人,屬於那種書呆子癡迷型的人物,只要是和英語有關的話題他都極爲興奮,而其它方面的技能和知識則少得可憐。因爲在這小縣城裏沒有選擇,他娶了某一級帶“長”制家的千金,確切地說,是該千金“娶”了他,他倒插門進了女方家。

經常見他帶着傷痕來上課,聽同學們說,他老婆是驕橫的“河東獅子吼式”的人物,嫌自己男人窩囊、沒出息,三天兩頭的吵鬧,不給飯喫。有一次我改作業很晚回家,看見他仍在辦公室,一問才知道,老婆出門了,把面櫃子鎖起來了,我就叫他到我們家喫飯。

我媽媽知道他是南方人喜歡米食,就把一個月二斤米的定量拿出來,蒸了點米飯。做飯的功夫,我把弟弟收藏的老版的英文書拿出來給他看。飯做好了,我又翻出來一些涪陵榨菜讓他下飯。沒想到,L老師突然流下了眼淚,他說,這一輩子,有米飯和榨菜喫,有英語書看,此生足矣。我想,L老師什麼樣的水平,就在這裏教教“A、B、C……”,讓我一輩子就這麼下去,實在有些不甘心。

這時大學重新招生的消息已經廣爲傳播,積壓了十年中學畢業生對這個天大的喜訊分外振奮,大家奔走相告,縣城了到處遇到的都是借課本的往屆的老學生。一時間“洛陽紙貴”,中學課本成爲稀缺物,我就曾經爲在外地的同學張羅着四處借課本、寄複習資料忙碌了一陣子。

很多人都在爲大家都不讀書的時候放棄了“自我修煉、自我提升”的機會而懊悔,我聽到不止有一個人說,早知今日,當初就不應該把那些數理化書籍都燒掉,還以爲這一輩子都用不上它們了。過去被批鬥的老師家裏門庭若市,學校的紀律一下子好了起來。招生制度導致的整個社會風向改變帶來的“蝴蝶效應”,一直到多少年以後我們才深切體會到。

如果說,“重起高考”成爲一樁“全民大事”有點誇張的話,它至少是上千萬的應屆和往屆中學畢業生中的“大事”,它不知牽動了多少家庭。我哥哥和弟弟也準備在工作之餘加緊備考。看得我心裏癢癢的。因爲我們工農兵學員在校三年,“學工、學農、學軍”,搞大批判,“批林批孔”、“批三項指示爲綱”的政治運動接連不斷,正經上課的時間連50%都無法保障。更何況中蘇邊界的緊張關係趨緩以後,正常的交流又沒有恢復,俄語的需用性很低,所有的中學早都不開設俄語課程。

等於說除了我自己掌握了一門半吊子語言工具以外,在這個社會上毫無用處。我真想再進一次學校,重學一門運用學科,我試着在縣教育局探了探口風,看我們這樣的人能不能再報考一次大學,答覆是“不行!”機會本來就有限,像你這樣剛從學校畢業,還沒有回饋報答社會,又要惦記着分享資源是不應許的。

不知道這是被訊問人是個人的理解還是文件規定。反正我知道學校裏也決不會答應我再次報考本科生的請求,於是就死了這份心。要不是怯火L老師的老婆,我打算跟L老師學英語。

機會降臨

就在這時,突然轉來1978年研究生招生的消息,而且幾乎沒有什麼門檻限制,同等學歷者都可以報考,像我這樣工農兵學員也能報考,幾乎是在第一時間我就決定了“我要報考研究生!”“不管怎樣也要一試”,“大不了一搏”。我自認爲多少還是有點基礎的。

像我們那個年代的人多少都有點“蘇聯文學控”,那個時候癡迷俄羅斯作品的幾乎是一代人共同的經歷。除了時代背景的提供以外,俄語的普及和翻譯曾出現過任何一個語種都沒有的“全民熱”也是一個主要原因。我因爲上學早一些,所以愛好趨向都是向上靠,願意和年齡比我大的高初中生“混”在一起,熱衷於追逐他們談論的話題,所以小學後期和文革中間閱讀了大量的蘇俄的文學作品。

文革中的文化荒漠以及個人境遇使我對俄羅斯作品的體會更深了一層,加之當時可讀的書籍極其貧乏,有些作品會反覆閱讀,越到後來我就越來越偏重於社會背景的描寫,故事本身的情節發展倒顯得無關緊要了。插隊期間我在父親的指導下通讀《列寧全集》,爲了輔助瞭解背景知識,又自學了安菲莫夫四卷本的《世界近現代史》,70年代學俄語以後,又自學了潘克拉託娃三卷本的《蘇聯通史》。

下來馬上轉入行動——選專業。1978年的時候研究生設置的專業很單調,拋去理工科不說,文科裏面沒有我所喜歡的蘇俄文學,看來看去,還是蘭州大學歷史系的蘇俄歷史專業比較靠譜。一來蘭大是我的母校,由我們俄語專業的老師來出外語題,我自信還有幾分把握。二來,蘭州離隴西不遠,真要有什麼不解的問題,西去蘭州也還比較方便。第三,文史不分家,我很小就對外國文學、世界歷史比較感興趣,所以專業方向目的性明確。接踵而來最大的問題就是時間緊迫,剩下也就是百天之餘了。我幾乎沒有時間複習。

教導主任早就打招呼了,凡是以考學爲理由的事假一律不準,藉故託病的病假也不準,這樣就把我請假的念頭打消了。我們學校所有想考學的人都是奔着“本科”去的,只有我一人是“考研”的。我們校長不知是爲了打擊我的自信心,還是根本就不看好我,跟我說,“考研究生,像你這樣的,複習五年還差不多”。我想他也許不是針對我個人,而是對“工農兵學員”這個特殊時代的特殊產物而表示不屑。我心裏憋着一口氣,這次非要考上不行。

百天衝刺

我差不多每天多有三四節課,再加上要改近300份作業,只好擠壓休息時間了。爲了節省來迴路途的時間,我喫住都在學校。我自己制定了一個“計劃表”,規定每天必須看多少頁書,真到進入狀態,才發現越學越沒底,越補越缺,越深入越糊塗,我的那點“業餘愛好”幾乎和這個專業毫不搭界,對兩門基礎課——中國史和世界史——所涉獵的內容我幾乎是個門外漢。

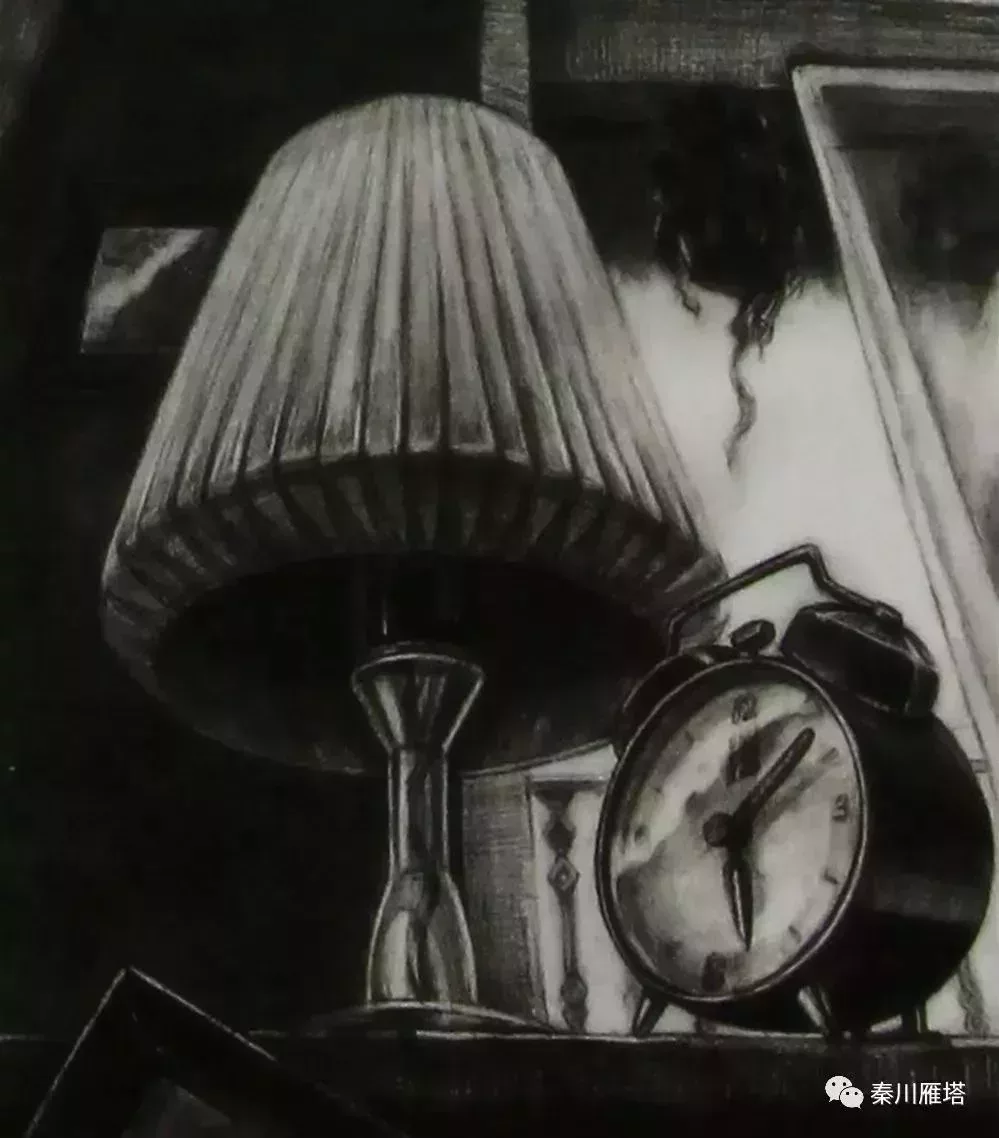

連着一個月的夜戰,我已經疲憊不堪了,每天鬧鐘要上十幾下才能鬧醒我,有時鬧鐘吵得不行,我睡糊塗了,把鬧鐘壓在枕頭下面或抱在懷裏繼續睡。不得已爲了警示自己,第二天再多上幾下,結果鬧鐘不停得響,鄰居的老師們都提意見,早上起來問我,你的鬧鐘是給我們上的還是給你上的?搞得比上課鈴聲還要響。

體力的問題還是內在可以克服的,關鍵我缺少外援,有很多弄不明白的問題、不惑之解不知道該向何人請教。父親在理論方面是高手,但對於世界史還是比較隔膜,尤其是他和”四類分子“一起勞動了很多年,也早已不摸書本了。我決定上蘭州找老師請教。我星期六下了課,從縣城趕到火車站,再坐夜車到蘭州,車程7個小時正好可以坐在車上打個盹,這樣星期天就有一整天的時間了。當天再坐夜車回去,兩邊都不用住宿,也不耽誤星期一上課。也仗着那時候年輕精力旺盛,這樣連軸轉竟然也扛下來了。

可有一次買不到晚上11多鍾從蘭州到青島的火車票,因爲這個時間段正好在凌晨6點鐘到隴西,坐第一趟班車回去,恰好趕上上課的點。只好買了晚上8點鐘火車,凌晨3-4點下了火車,火車站所在的文鋒鎮到縣城有20里路,我本來可以等到天亮再回去。我想了想反正也不困,可以走回去,天上正好有下弦月,順着公路走,應該沒有太大的問題,還可以節省4角錢的車費,路上還可以叨咕叨咕我不熟悉的題目,但是心裏還有些膽怯,主要是怕路上有壞人,稍遲疑了幾分鐘,又自己給自己打氣壯膽說“走!”豁出去了,沒有什麼大不了的。於是急忙上路了,偶爾有趕早的司機開過去以後還驚奇地喊叫說,“嗨,是個女的!”我想好了,即便有司機讓我搭順路車,我也決不搭車。就是有一段水窪繞不過去,只好硬趟了過去。搞得我的鞋和襪子全都溼透了。走到縣城天剛矇矇亮,我沒有回家,直徑去了學校,早上8點鐘,第一節課打鈴的時候我已經站到講臺上了。也許由於一夜的高度緊張,到了學校感覺安全了,我反而迷糊起來,整整兩節課我講的是什麼,連我自己也不知道,人完全是處在一種恍惚狀態。

就這樣幾下蘭州,解決了不少問題,所要考試的科目逐漸在腦子裏清晰起來。

考場虛驚

因爲臨考試前,我的課多且正好有別的事,就讓媽媽替我參加的考前告知會議,並去踩點認一下教室。因爲文革後第一屆研究生考試,除了我之外,所有的人都是文革前的老大學生,多大歲數的人都有,所以媽媽坐在教室裏並不顯得怪誕,媽媽也沒向人家解釋是替女兒來的。沒想到這一下給我考試那天帶來不小的麻煩。

我記得大約是5月份考試,一共考兩天4場,和現在高考差不多,所不同的是,文革期間外語停學了十年,大家都忘得差不多了,允許帶字典。考場設在隴西師範,同時期正好也有小學教師的師資考試,我梳着兩個彎彎的毛刷子小辮兒,抱着劉澤榮俄語大字典,硬是叫人給支到師範考場,坐下來以後才發現走錯了考場,趕忙找到我們的考場,監考的老師就是不相信,說前一天來的是個年紀大的人,怎麼換成小孩了呢?還說我是“替考”的。

讓他看了我的“準考證”,又解釋說,前一天來的人是我媽媽,並強調說,“只有年紀大幫年紀小的‘替考’,沒有年紀小幫年紀大的人‘替考’”。這好一通費勁的解釋,其他人都已經開始做題了,才發給我考卷。虛驚一場,總算沒把我拒之門外。

因爲我們每個人考題都是由報考學校自己命題寄到考生所在地,在當地考完以後密封即往學校批改,這是當時比較人性化的設計,考慮到考生們的路途遙遠和食宿的不便,那時由於考試人數較少,這樣操作起來也比較簡單易行。不像現在必須千里迢迢要到報考學校去考試。

我由於找教室驗證身份耽誤了些時間,深怕考試時間不夠用,心裏直打鼓,手直髮抖,連裝考卷的信封都撕不破。我們的考場是一堆放舊課桌的地方臨時清理出來的,所有的桌子都有些毛病,我又來晚了,只能坐在最後一個坑坑窪窪的舊課桌旁,桌子沒有一塊平整處,一寫字筆就把紙戳破了,字寫得難看極了,於是不停地寫寫移移,最後趴在桌子邊沿方纔解決了問題,下午我找了一張舊報紙墊在課桌上,感覺纔好一些。

反正我們十幾個人,考的都是不同學校不同專業,也不存在誰抄誰的問題。監考的人閒得沒事,好奇地一份份挨個看我們的考題,也許他看不懂理科的考題,一個勁兒的站在我旁邊抻着脖子看我做題,邊看邊搖頭說,“看不懂,做不了”,搞得我心煩得要命。

考試下來的4門科目,外語的感覺比較好,說到底我剛畢業了一年,雖說這一年裏再沒有看過課本,但是比起老大學生已經放了很多年的外語來說,我還算“現蒸現賣”的,做起來比較順暢,攜帶的劉澤榮俄語大辭典基本上沒派上用場,因爲時間本來就不富裕,翻字典更會耗去時間。我考得最差的是政治,考前父親就告訴我應該複習什麼,應該注重時事,可能那些天我忙的腦子短路了,父親的話一句也沒有聽進去。打開信封一看,果真是父親說的那種題型,但恰巧這成爲我的一大盲點。

是什麼題我現在已經回想不起來,只能臨場發揮了。考完政治我就覺得考砸了,希望不大了。兩門基礎課考得馬馬虎虎,世界史因爲向蘭大歷史系的老師請教和以前自學的基礎,自我感覺還可以,中國史稍微差一點。不知道其他考生的水平,沒有比較尺度,我心裏一點底都沒有。

考完後我就大病了一場。我有一個習慣,在高度緊張、高負荷運轉的時候,從來都不得病,一鬆弛下來後,積壓已久的疲勞釋放出來就會得病。考完試以後,我滿嘴的大燎泡去上課,學生們都心疼我說,“老師,你不要領讀了,我們自己念課文”。這時我突然感覺到,其實我的學生蠻可愛的。

也許是我的備考勁頭對他們有所觸動,也許是77年後重起高考的示範效應,放假前的一段時間裏,我明顯感覺同學們的學習熱情高漲起來。分數出來以後與我原來預料的差不多,俄語:89·5.世界史:70多分,中國史:60多分,政治40多分,確切的分數已經記不清楚了,大約記得平均分數是64-65分,好像還是有一點希望的。在複試通知沒有下來以前,蘭大的老師已經告訴我,我達到了複試線。全縣有17人報考,有兩個人接到複試通知,我是其中的一個。據說複試還要刷人下來,我一點也不敢掉以輕心,畢竟離目標進了一步。

“我考上了!”

6月到蘭大去複試,看見前來的複試的“準研究生們”,我還是喫驚地咋舌。幾乎全都是歷史系本科畢業的老大學生,最大的有58級的大學生,想想人家大學畢業的時候,我還在幼兒園的中班呢,差距不能說不大,這裏面既有文革期間“紅三司”的“理論家”,也有專門替領導起草文件的“筆桿子”,還有從事中學歷史教學老師。

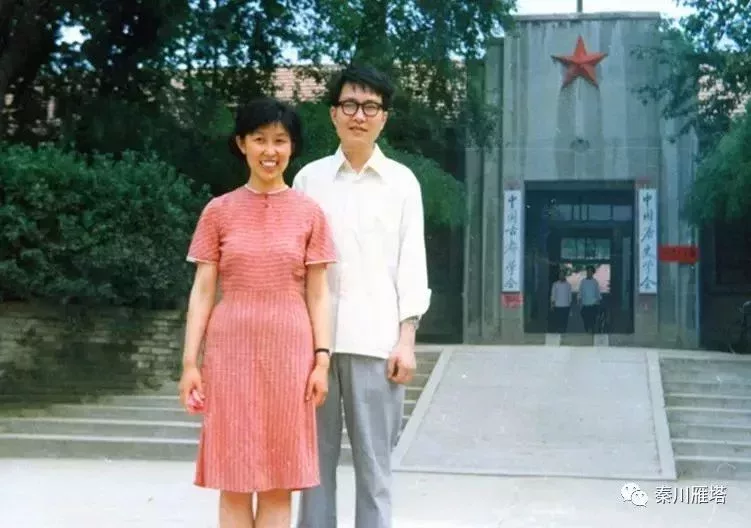

只有一個人資歷比我差點,就是後來成爲我小師兄、再後來成爲我丈夫的秦暉,但據當時蘭大歷史系最著名的史學權威趙儷生先生說,這是一個難得一見的“歷史狂”、“歷史癖”,還沒有複試,聽那口氣,趙先生已經打算收入麾下了。這樣的陣勢不由得我心裏不忐忑。

我是第一回經歷“口試”這種模式,像我這樣一個從沒有學過歷史的人,文革時期剛剛小學畢業、即所謂“69級初中生”的人,我不知道自己表達是否準確、是否標準。抽籤打開一看,我心裏反而踏實了不少,應該說題簽上的三道大題,有一道是“一戰前的國際格局”,另一道是“有關俄國十二月黨人起義”的,第三道已經沒什麼印象了,反正都沒有超過我在插隊的時候自學的安菲莫夫的《世界近現代史》上的內容,我隱約感覺冥冥之中有一種無形的力量在幫助我。進去面對三位考試的老師陳述自己的看法,在一輪提問後再補充回答。我雖然緊張的手心出汗,但並不慌張,因爲我盡力了,就這麼大的能力了,如果錄取的人都比我水平高,我也心服口服了。

事後參加口試的老師告訴我,他們認爲我“思路清晰,反應敏捷,可以錄取。”我考上了!同時我心裏也很清楚,我這個所謂的“同等學歷者”,距離真正的歷史本科還有很大的差距,還有很多課需要補。

那一年我考上研究生,哥哥和弟弟考上大學,我們一門三人同時“中舉”(當時坊間裏的說法),成爲隴西縣轟動一時的新聞。L老師無不羨慕的對我說,你可算如願以償了,我還要在這苦海里熬着。以後聽說L老師被調到了縣重點中學,再後來又聽說,他回四川老家去了。我考上研究生的消息,對我們俄語專業的女生是個很大的鼓舞,接下來兩年我們俄語73、74級3個班的14位女生中有4個人考上了研究生。