我們此行的目的主要的是考察鉅變25年來西里西亞地區發生的變化,尤其是在經濟轉軌中有哪些值得我們吸取的經驗教訓。我們在弗羅茨瓦夫著名的古建築市政廳與市議會外辦副主任楊.維斯先生就弗城的歷史和波蘭轉軌25年來的得失進行了座談。

維斯:我們外事處是市政府的直屬機構,弗城與11個友好城市之間有文化、科技、經濟等方面的合作事宜,最近歐盟啓動一個項目,每一年在歐盟所屬國家的範圍內選出一個文化之都,要在衆多城市中間競爭,波蘭政府投入500萬茲羅提打造弗洛茲瓦夫,我們申報了2016年的文化之都,這是二戰後弗城最引人注目的大事件,將會大大提升城市的知名度。

弗羅茨瓦夫的地理位置很好,即靠近德國,離捷克也不遠,在300-400公里的範圍內就有華沙、布拉格、柏林、維也納和布拉迪斯拉發這五個歐洲國家首都城市。加入歐盟以後,我們與西歐的交通接軌被列入到首要發展項目。

弗城是第一個鏈接到歐洲高速公路網的城市,又有方便的空中航線,這就等於疏通了與西歐連接的大動脈,可以直接到捷克、奧地利、德國,非常便利。弗市的空中航線發展很快,2005年的時候還只有3個目的地城市,現在已經有10倍的增長,發展到30多個了。這些年城市的面貌發生很大的改變,現在已經是一座旅遊勝地了。

弗羅茨瓦夫是一座歷史名城,光它的名稱就有50多個,從這些衆多的名稱就能體會到一部濃縮的弗城的變遷歷史。二戰的時候這裏屬於德國佔領區,是希特勒最後的堡壘,是德軍堅守的最後一座城市,在柏林佔領3天以後,弗城才被攻陷。德軍把市中心拆毀作爲軍隊撤退的機場。

最後這個城市有70%的建築物被毀。我不知道世界上有哪個城市經歷過如此多的磨難,受到如此的拉鋸摧毀。因爲戰爭前期城市中原來所有的非日耳曼居民都被驅趕,大量從德國移民,而戰爭結束以後他們被趕走,又有大量的人口從別處遷移進來。

問:我們知道,現在的弗城人基本上是戰後從利沃夫遷移來的。

維斯:其實來自利沃夫的人只佔弗城人口的5-20%,但是,爲什麼民間一直有“利城填弗城”這樣的說法呢?因爲從利沃夫遷移來的人都是高端的精英,像科技人員、教授、醫生、律師之類,這些人的信息傳播有擴大的功能,因此人們就認爲弗城的人員都來自利沃夫。

這裏最著名的弗羅茨瓦夫大學和弗羅茨瓦夫科技大學就是來自原利沃夫大學教師羣體。這樣無疑加深了人們的印象。雖然人口的大多數不是來自利沃夫,但是構成文化頂端的人羣的確來自利沃夫。

問:弗羅茨瓦夫在60年代很感人的一件事情是民族和解之舉,至今我們還記憶猶新。

維斯:在驅趕德國人的過程中,也有暴力事件發生,在德軍兵敗如山倒的情況下,人們把仇恨轉移到德國的平民身上。捷克、德國、法國包括中國戰勝國都發生過對戰敗國平民施暴的現象,這當然也是令人遺憾的。

但是在1965年,也就是二戰結束20週年時,波蘭的天主教教會給德國的教會寫了一封信,信中說:“我們不希望戰爭重演,我們原諒你們在戰爭中對波蘭人犯下的暴行,也請你們原諒在1945年戰爭即將結束時,我們暴力驅趕德國人的行爲,讓我們爲共同維護和平、杜絕戰爭而攜起手來”。

雖然在戰爭中受到傷害和犧牲最大的是波蘭人,不是德國人,但是波蘭人最先倡議以和平、寬恕的行動來撫平戰爭的創傷,在實現民族和解方面邁出了重要的一步。這個事件甚至影響到40年後的入盟過程上。在2004年波蘭入盟時就有人提出,1965年波蘭人的摒棄前嫌的主動精神對於消除仇恨實現民族和解有很重要的意義。以後當其他民族出現衝突、爭端時常常有人舉這個例子。

南斯拉夫民族矛盾鬧到不可收拾的時候,許多有良知的塞爾維亞人、克羅地亞人和穆斯林都問過我們,你們當初是怎樣做到對殺害本民族的昔日敵對民族進行寬恕的?這需要多大的胸襟和勇氣啊!

問:對這樣一座歷史悠久、但是城頭不斷“變幻大王旗”的城市,不同文化不同民族長期拉鋸爭奪,文化整合的難度很大,你們是如何形成新的城市凝聚力的?

維斯:二戰後在一片廢墟上,德國人被驅趕以後,弗羅茨瓦夫基本上是座空城,四面八方的新移民來到這裏。他們有一個共同點,沒有自己的家園,沒有自己的身份,中斷了與原來所屬地的聯繫。他們需要尋找新的身份認同,離開故土建造自己的新家園,這樣就建立了一種互相依存的關係。

幾十年來在共同建設弗城和爭取自由的過程中逐漸的產生新的凝聚力。你們也知道這裏在舊制度時期是老工業基地,團結工會的誕生以及在與當局對抗的過程中成爲衆望所歸,更進一步加深了弗城的社會認同關係。

在1980年代,弗羅茨瓦夫是除了該工會誕生地格但斯克之外,整個波蘭團結工會勢力最強的城市。現在成爲城市名片的“弗羅茨瓦夫小精靈”就是當時市民抗爭精神的體現。從那以後便出現了“弗羅茨瓦夫人”這樣的稱呼,意指特別執着追求自由的人。

另一個加強弗城認同的事件是1997年的大洪水,那一年氣候異常,出現破紀錄的洪水暴漲,弗羅茨瓦夫有70%的市區被淹,現在可以看到的高大建築物當時只露出頂部,成爲一片汪洋澤國。所有的弗城市民必須衆志成城共同挽救自己的家園,這個事件再次強化了弗城居民的團結和城市認同的凝聚力。

弗羅茨瓦夫與周邊各國的幾個首都距離都差不多,優越的地理位置和這裏人民寬闊的胸襟使他與歐洲其他城市保持着良好的關係,我們夏天會舉辦盛大的“歐洲天使”音樂會,入盟後融入歐洲文化,實現了幾代波蘭人的夢想。

通過剛纔的電視片你們就能夠想象出弗城的團結基因形成過程是什麼?1、破壞、2、驅逐、3、原諒、4、團結(按:著名的團結工會正式名稱叫“獨立自治工會-團結”,在波蘭,“團結”一詞兼有指團結工會之意。維斯這裏顯然也指弗城團結工會的活動)、5、認同。現在它正以寬闊的胸懷朝着歐洲文化之都的方面發展。

“這25年是波蘭最好的時期”

弗羅茨瓦夫主城區現有66萬人,整個都市區有100萬人,以她爲首府的下西里西亞地區有300萬人。雖然從人口計算我們是波蘭的第4大城市,但是我們的城市預算收支額僅次於華沙,在波蘭排名第二。

由於它優良的地理條件和人文環境,轉軌以來我們這裏一直是投資熱點地區,入盟以後我們成功地吸引大量投資,總共達到50多億歐元。新增工作崗位12.5萬個,失業率從16%下降到4.8%。雖然在歐洲經濟危機的衝擊下,周邊地區的失業率居高不下,但是我們一直維持5%以下的低失業率,在波蘭是最低的,與周邊地區各個國家相比也是最低的。

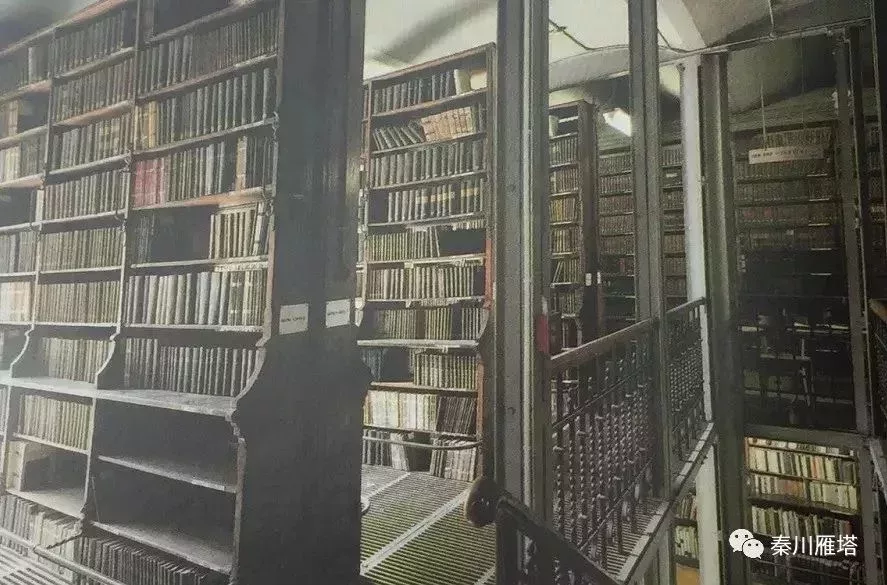

弗城的吸引力在於:首先,它的地理位置和交通便利,有很好的國際機場和高速公路。其次,有高質量的教育水平高,弗羅茨瓦夫科技大學是波蘭最好的大學之一,在德國統治時期的佈雷斯勞大學,這裏出了10名諾貝爾獎獲得者,儘管共產黨時期這裏文化衰落了,但是現在正在復興,還是一座文化氛圍濃鬱的城市。

這個城市一共有30多所高等院校,16萬大學生,也就是說城市有大約20%的人是大學生,是個名副其實的大學城,使古老的文化與青春蓬勃的大學文化水乳交織的融合在一起。

第三,波蘭是中歐大國,也是通往西歐的窗口,弗城有一個發展局,專們負責外商的投資事宜,配屬有諮詢專家、法律顧問的協調機構,投資者所有的問題,從購買土地、稅收、辦證等一應問題可以一站搞定,不用投資者費時費力。

2012年歐洲盃比賽期間這裏修築了環城公路和修繕了機場,雖然波蘭足球隊的水平很差,但是我們的組織工作得到了一致好評。現在參與文化建設的人數從8%提高到16-20%,年遊客人數從歐盃賽前的300萬提高到600萬,旅遊成爲拉動經濟的重要產業。

我們力圖在打造文化之都、經濟之都的形象,讓它成爲波蘭的一張名片。美國的搖滾樂團曾在這裏演出,參演人數打破了吉尼斯世界紀錄,有8千名吉他手一起演奏,2016年我們要與歐洲其他幾個城市聯合舉行大型演奏活動,通過大屏幕來與其他城市互動。

問:還沒有到弗羅茨瓦夫之前,我就知道這是一個非常漂亮和充滿文化內涵的城市,如今一覽果真名不虛傳,但是感到的一個遺憾是,這裏的鐵路系統還無法與歐洲高速鐵路網相連,火車速度不快,如果多了鐵路的選項,交通將會更加便利。另外你們的宣傳好像只限於歐洲,亞洲遊客還是比較少。

維斯:我們知道鐵路的狀況不佳會影響到客源,但是來這裏的人有一定的途徑,比如從德累斯頓到克拉科夫,然後再到弗城,與其他的旅遊點不能連成一串的確是個問題,不能形成比較集中的旅遊網點羣,這是造成弗城的知名度不高的一個原因。

問:我們對弗城的歷史和文化很感興趣,但是我們更關心波蘭民主化以後這25年來轉變的經過,剛纔您也提到弗城是僅次於格但斯克的團結工會運動的第二大中心,我記憶中瓦文薩之後的團結工會主席科扎克萊夫斯基就是弗城人。人們往往有這樣的印象:原來社會主義時代非常強調重工業,劇變以後原來的工業蕭條了,取而代之的是文化、旅遊業等第三產業的發展,包括弗城在內也正在發展成一個金融中心。

維斯:這種看法不全面,其實經過這些年的資本更新,製造業在這邊依然很強,我們有汽車廠、有家電製造,還有谷歌等IT產業,這裏有這些行業在歐洲最大的工廠之一。在波蘭,弗羅茨瓦夫屬於經濟發展最快的城市之一,經濟規模在波蘭城市中僅次於首都華沙。1990年以後,約2000多家國外公司在此設立了分公司,著名的大公司有Volvo、西門子、惠普、豐田汽車、大衆汽車、東芝、Bosch等。

舊體制下“傻大黑粗”的工廠是看不到了。與過去工業的高污染產業不同,現在是環保型的高科技、高附加值的行業增多,應該說我們這裏雖然其他產業發展起來了,但是第一大產業仍是製造業,旅遊、金融仍然無法與之相比。製造業仍然是支柱性的行業。當然,過去都是國營企業,而現在的經濟結構是多樣化的,這裏有很多增量改革的產物。

問:很想了解波蘭變化25年的具體例子,比如說企業的興衰,重化工業的改造,私有化的過程,破產企業如何處置?個人的故事,企業的故事等等。

維斯:我不是這方面的專家,一會你們將與發展局的人士座談,他們會介紹這方面的情況。波蘭私有化的過程有很多爭議,有不同的看法,有些私有化的執行者從事後的角度也承認他們犯了一些錯誤,最大的錯誤就是把一些企業以很低的價格出售,使一部分人在私有化過程中發了大財,而更多的人因爲工廠破產或者轉制而失業。外國企業趁機大肆進入波蘭,佔領市場,而當時處在經濟下行期的波蘭企業無法與之抗衡。

以前我們這裏有一個艾多德拉電子產品企業很有名,私有化後被一家德國公司購買,而他們購買的目的不是爲了擴大生產,而是爲了減少競爭,購買以後就關閉了企業。銀行的私有化也是如此。

波蘭的政治家認爲,資本沒有國界,經濟全球化勢在必行,但是從現實中人們知道其實是人還是有國界的。即便現在歐盟一體化程度已經相當高,但是所有的(成員)國家還都是從自己的利益出發,現在波蘭大多數銀行都是外國的,我不知道這種狀況是好還是壞。

問:我來到波蘭也聽到一些朋友說,共產黨時候不好,劇變以後經濟轉軌自由主義搞了市場經濟也不好,哪一種主義都不好,哪個時代的政客都差不多,那麼相比較之下,哪一種更好一點,或者更“不壞”一些?也就是應該向什麼方向發展,總要找到一條前進的道路吧。

維斯:按照我個人的理解,在波蘭過去一千年的歷史中,這25年的波蘭無疑是最好的時期。當然還有很多問題。25年過去了,人們不能總和以前比,很多年輕人也不見得了解25年前的事。

現在波蘭是歐盟的一部分,人們喜歡與歐盟發達地區比,在我們弗羅茨瓦夫,由於過去與德國的歷史淵源,今天與德國的聯繫也更多,就更有人喜歡與德國比,一比就不那麼令人滿意。很多人實際上是不滿此不如彼,說出來的卻是今不如昔。任何地方總會有人說,以前比現在好,懷舊是人的一種天性。能夠到處發牢騷也算是時代的進步吧。

問:有這樣的回答就非常重要。其實這本身就是對目標的認定。維斯先生也提到,弗羅茨瓦夫地區的製造業在新舊體制下一直都很強,現在本地有很多大型企業。我想知道的是,這些企業是直接投資新建的企業呢?還是購買了以前的工廠經過資產重組的企業?這兩種情況的比重如何?

維斯:兩種情況都有,例如加拿大公司購買了我們的貨運列車廠,經過改建仍然產生貨車,還有一家xx大公司被西方廠家購買,生產的產品是一樣的,但是技術更新換代了。但是,更多的工廠還是新建的,像沃爾沃、豐田、大衆都在這裏建有汽車廠,都是新建的。弗羅茨瓦夫雖然機械工業有傳統,但計劃經濟時代波蘭的汽車廠被規劃在華沙和盧布林,那時弗羅茨瓦夫不產汽車,現在卻是重要的汽車生產基地。

總體看,增量改革多於存量改革。1999年的地方政府改革,把波蘭的很多小省合併成大省,現在這些省有更大的權力,更多的資金,更加強的自治能力,可以更好的管理自己的事務,這是波蘭在25年改革措施當中最成功的改革之一。

問:我們已經不止一次地聽到人們讚揚地方改革,似乎對它的評價都是正面的,西里西亞在改革中有什麼變化?

維斯:當然也不完全是一面倒的評價,對那些原來是省會、後來合併到其他省的地方來說,這意味要交出部分權利,所以他們自然也會反對。弗省相鄰的奧波萊省因爲是向我們歸併,所以他們反對這樣的改革,那裏的人們有很強的地方認同,於是弗省的人們手拉手從弗省的東邊一直到省界的西邊組成人鏈,最後在2天之內地方政府批准了改革計劃,奧波萊省合併到弗省中來。現在的下西里西亞省這塊地方過去有5個省,以前波蘭的行政設置是省很多、很小,機構疊牀架屋卻沒有什麼權利。現在我們的省與德國的聯邦州大小差不多。

問:波蘭的經濟轉軌中,西里西亞是個難點,因爲以前重化工業、冶金企業、煤炭行業比較多,這些企業主要集中在上西里西亞的卡託維茲附近。下西里西亞因爲在同一地區,是否改革進程也會比較艱難?

維斯:歷史上整個西里西亞的首府就是佈雷斯勞,也就是我們弗羅茨瓦夫。西里西亞東部的東布羅瓦煤礦區世界聞名,但戰前並沒有什麼很大的城市。你提到的卡託維茲是計劃經濟時代發展起來的,初期就叫斯大林城。國家拼命往那裏投資,要在該城建設東歐最大的鋼鐵基地,但是直到變革時都沒有建成,成爲波蘭最著名的爛尾工程。這樣的投資本身就很不合理,造成經濟結構畸形,後來煤炭、冶金都成了夕陽產業,轉軌時期就顯得特別艱難。

當然,現在那裏也好多了。但上、下西里西亞的經濟結構完全不同,雖然同屬西里西亞,卻是完全不同的兩個區域,如果你坐火車通過上西里西亞就會發現那裏的環境比較差,大量的重工業集中在那一片,改造自然難度要大些,弗省沒有太多的採礦業,在吸引外資方面又做了很多工作,因此環境更好變化會更快一些。

問:弗羅茨瓦夫的地方政治有什麼特點?

維斯:現在左派在波蘭基本上處於弱勢,只有10%左右的支持率,已經不重要了,現在的兩個執政黨:公民綱領黨”和“法律和公正聯盟”都是後團結工會的衍生政黨,一個偏重於自由主義,一個偏重於國家主義。在對外關係上,公正黨比較親美,公民黨是親歐洲的政黨,但兩黨對俄國人都不友好。

他們剛開始是“一個戰壕的戰友”,是友黨,現在斗的不可開交。波蘭的政治舞臺目前可以說是後團結工會勢力之間的鬥爭,圓桌會議時期的共識在經歷了25年之後,利益早就分化了。最近我們的市長正在與執政黨商討建立聯盟的事宜。

問:弗羅茨瓦夫這裏的執政者與中央政府是同一黨派嗎?有沒有出現過地方政府與中央不是同一黨派的事情?

維斯:有過這樣的情況,地方與中央不是同一黨派,這樣工作起來就不順暢,雖然沒有達到反對的程度,但是處處掣肘、互相不支持的現象還是有的。

問:我理解的1999年地方政府改革,是權力向下傾斜,注重地方權力、地方自治、從發展方向看是在向德國的聯邦制靠攏。波蘭的地方改革顯然受到德國聯邦制的啓發。戰後的波蘭從來就不是一個聯邦國家,但是歷史上波蘭的貴族民主傳統強大,各地方勢力都比較活躍。地方政府與中央政府不同黨派的這種現象只有在聯邦制條件下才有可能理順,如果不是聯邦制就無法操作,波蘭地方改革的下一步是否是朝着聯邦制方向發展?

維斯:現在我們政治體制與德國聯邦制的距離還很遠,還是一箇中央集權的國家,是在朝着這個方向發展,但是估計還需要一個漫長的過程,不可能一蹴而就的。