明清之際經歷了“天崩地拆”的慘變,先賢們不僅對明王朝,而且對整個傳統體制都進行了深刻反思。顧炎武提出以“衆治”取代“獨治”,王夫之要求“不以天下私一人”,唐甄痛斥“凡爲帝王者皆賊也”,而黃宗羲的“爲天下之大害者君而已”更是驚世駭俗。

作爲對法儒、道儒都持批判態度的民本之儒,黃宗羲對那種“在上者指鹿爲馬,在下者難得糊塗”的世風深惡痛絕,他上拒強權,下闢犬儒,對“上好申韓,下必佛老”的法道互補之弊進行了嚴厲的抨擊。

黃宗羲不僅對專制君主制,而且對秦以來兩千年間的“法制”,舉凡政治上的內外朝之制、科舉選官及胥吏之制、軍事上的居重馭輕與削方鎮之制、經濟上的田制與賦役之制、以及後宮宦官制度、學校制度等,都進行了系統的評論。

他以“天下爲公”的儒家信條爲武器,猛烈抨擊“爲人君者”“視天下爲莫大之產業,傳之子孫,受享無窮。”他們“以天下之利盡歸於己,以天下之害盡歸於人”,“視天下人民爲人君囊中之私物”,做盡了壞事。

黃宗羲反對儒表法裏傳統中以“忠孝”、“君父”、“臣子”並提之說,更仇視那種爹親孃親不如皇上親的法家邏輯,他認爲“臣不與子並稱”,君不可與父並事,忠也不能與孝相比。

“父子固不可變者也”,而君臣關係則是可變的:“吾無天下之責,則吾在君爲路人,……以天下爲事,則君之師友也”。“蓋天下之治亂,不在一姓之興亡,而在萬民之憂樂。”“故我之出而仕也,爲天下,非爲君也;爲萬民,非爲一姓也”。

黃宗羲以儒批法的立場是如此鮮明,以至在“文革”中“批儒崇法”之時把歷來“進步思想家”都冠以“法家”之名的風氣下,人們竟不知如何稱呼這位1949年後一直享有“啓蒙思想家”美譽的古人,致使他一度被遺忘。

的確,黃宗羲批判內朝之制而要求尊重相權,批判郡縣制而要求恢復方鎮,批判科舉制而要求復興察舉徵闢, 批判一條鞭法而要求恢復賦役分徵,乃至要求恢復井田制……總之那時被認爲是進步的幾乎一切“法家改革”,黃宗羲們都極爲反感。

他所主張的幾乎都是明以前的、唐宋乃至秦以前的“古制”,即“復闢倒退”的制度。以至人們很難用“激進”還是“保守”的兩分法來辨別他的思想。但從儒學、尤其是思孟一支的民本儒學的原旨看,黃宗羲實際上是以先秦法家專制形成之前的民本思想資源,作了獨創性的、幾乎可以說是準近代化的發揮。

從君主專制的基本邏輯、形而上根源直到類似上述“積累莫返之害”的具體弊端,黃宗羲式的“儒家啓蒙學者”對該體制的批判不可謂不激烈,亦不可謂不深刻。

就激烈而言,“凡帝王皆賊”、“君爲天下之大害”之類言辭可以說決不亞於西方的反專制思想家。而就深刻而言,黃宗羲設想沒有專制的時代是個“人各得自私也,人各得自利也”的時代;而專制制度的本質就在於“使天下之人不敢自私,不敢自利,以我之大私爲天下之大公”。

這與那種視遠古爲道德的黃金時代、而把專制的產生歸咎於道德墮落的觀點不同,實際上已涉及到近代自由主義的一個根本理念,即專制的本質在於對個人權利的剝奪或對個性自由的壓迫,任何專制歸根結底都是共同體對個人的專制,在沒有個人自由的條件下,共同體對個人的壓迫實質上就是共同體的人格化象徵者對全體共同體成員的壓迫。個人服從整體(“不敢自私,不敢自利”)的原則這樣就轉化爲個人主宰整體(“以我之大私爲天下之大公”)的原則。

黃宗羲的這些看法顯然超越了對明清易代的反思和對某個具體君主、即所謂暴君、昏君的抨擊。在基本沒有什麼外來文化影響的條件下,他的這些看法只能來自一個“純儒”對“法、道互補”傳統體制的反感,體現了原初意義的儒家價值對“大共同體本位”的排斥。這也是近代自由主義思想傳入後能與不少儒學傳人相融而形成各種“新儒學”的原因。

基於儒家倫理本位、 賢人治國、以儒爲師、重視小共同體的理念,黃宗羲主張以鄉舉縣薦、辟召任子來矯科舉之失,以學校議政、參政來矯官僚制之失,以漢宋乃至明代東林式的“黨人”政治矯法吏政治之失。

他尤其強調“學校”的作用,主張“學校不僅爲養士而設也”,更不是“科舉囂爭,富貴燻心”之所。“學校”必須自治,郡縣學官不得出自朝廷任命,而必須“郡縣公議,請名儒主之,自布衣以至宰相之謝事者,皆可當其任。……其人稍有幹於清議,則諸生得共起而易之。”

另一方面“學校”又不僅僅是自治,它還有“治天下”之職能。“必使治天下之具皆出於學校。”而決不能以“天下之是非一齣於朝廷”。爲此,必需做到“天子之所是未必是,天子之所非未必非,天子亦遂不敢自爲非是,而公其非是於學校”。這樣的“學校”顯然已遠不只是個教育機構,它對君權的限制縱然不能與現代議會相比,比西方中世紀貴族政治的“大憲章”卻要大大超過。

明乎此,1911年辛亥之變我國出現了亞洲第一個共和國,就不是什麼太難理解的事了。共和理念與除去了“法道互補”成分的儒家“傳統”其實並不那麼截然對立。

今天不難指出黃宗羲的侷限性。然而他對法道互補的拒斥作爲思想資源,卻成爲後世人們融會西儒、從“民本”到“民主”的橋樑。清末譚嗣同從學說史的角度總結說:

孔學衍爲兩大支:一爲曾子傳子思而至孟子,孟故暢宣民主之理, 以竟孔之志。 一由子夏傳田子方而至莊子,莊故痛詆君主,自堯舜以上,莫或免焉。不幸此兩支皆絕不傳,荀乃乘間冒孔之名以敗孔之道。……故常以爲二千年來之政,秦政也,皆大盜也;二千年來之學,荀學也,皆鄉願也。惟大盜利用鄉願,惟鄉願工媚大盜,二者交相資,而罔不託之於孔,被託者之大盜鄉願,而責所託之孔,又烏能知孔哉?

譚嗣同把儒法道三家都歸源於孔子的嫡傳或不肖子孫,固然是出於尊孔的先入之見。但他以儒家原教旨承載自由民主的“西學”而激烈批判法儒和道儒的思路卻明顯地受啓示於黃梨洲。他認爲孟子一支“宣民主之理”,不幸後世“皆絕不傳”。惟有荀況以至韓非、李斯一支法家流毒“二千年”,“冒孔之名以敗孔之道”,致使孔學瀕於堙廢,只有法家化的“大盜”專制與道家化的“鄉願”犬儒互補而混淆視聽。

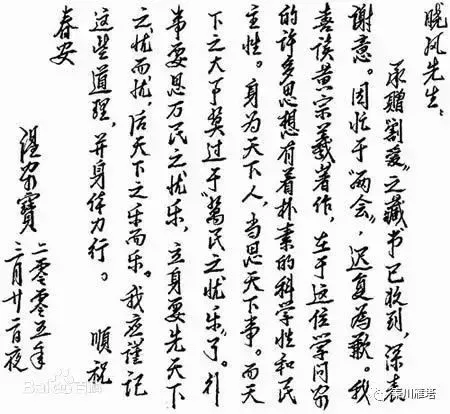

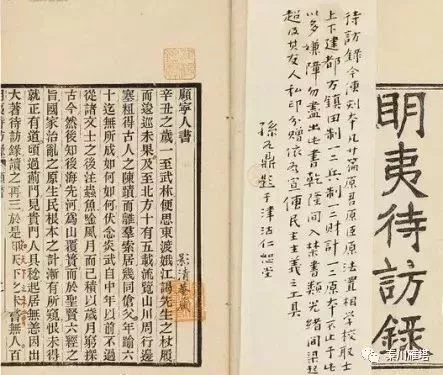

在譚嗣同看來,這期間只有梨洲、船山之學能接續真理:“孔教亡而三代下無可讀之書矣。乃若區玉檢於塵編,拾火齊於瓦礫,以冀萬一有當於孔教者,則黃梨洲《明夷待訪錄》其庶幾乎!其次爲王船山之《遺書》,皆於君民之際有隱恫焉。”

包括譚嗣同自己在內的近代反專制思想家那標幟“民主”與“平等”的新“仁學”則繼承了黃、王。根據黃宗羲的學說和後來傳人的西學民主理念,譚嗣同提出當前的改革不是要“反滿”“反清”只和今天的統治者過不去,而是要根本改變幾千年以來的專制政治。

在黃宗羲、譚嗣同們看來,君民本是“平等”的,“君亦一民也,”“君也者,爲民辦事者也;臣也者,助辦民事者也。賦稅之取於民,所以爲辦民事之資也。如此而事猶不辦,事不辦而易其人,亦天下之通義也。”

如果說君民有什麼不同的話,那就是君乃“爲民辦事者也”,因此“較之尋常之民而更爲末也。”君若不辦事,民可“易其人”,更不用說虐民自私之君了。民本君末,“非君擇民,而民擇君”,民可“共舉之”,當然也可“共廢之”。與西學合流後的儒學就這樣順理成章地完成了從“民本”到“民主”的過渡。

其實,“民本”也好,“民主”也好,其背後最基本的人道精神本是一種普世性的“人之常情”。所謂人同此心,心同此理。作爲自由思想者的西、儒本無打不開的“文化屏障”。

早在系統引進西學的維新派之前,許多有心的儒者一旦關注西方,最觸動他們的還不是“船堅炮利”,而是“推舉之法,幾於天下爲公”(徐繼畬),“其民平等”(郭嵩燾),“公理日伸”(嚴復)——一句話:他們的社會比“我大清”更“仁義”——當然是就其社會內部而言,其對外部包括對中國的侵略是譚嗣同們堅決反對的。

愛國必須改制,尊儒必須學西。而學習西方不僅是爲了功利上的“富國強兵”,更重要的還在於:只有在民主制的基礎上纔有可能實現仁政與德治,實現儒家的民本理想——這可以說是深受黃宗羲影響的清末民本儒學之核心觀點。