十月革命的總指揮

說起蘇聯紅軍,人們熟悉的是斯大林、朱可夫、華西列夫斯基這些在第二次世界大戰中元帥,再往前,人們可能會想起內戰時期的伏龍芝和布瓊尼。但是一般人們很少知道關於這支軍隊的基本事實:實際上蘇聯紅軍的奠基者和締造者是國內戰爭中指揮千軍萬馬的列夫. 托洛茨基。

俄國研究家指出,托洛茨基在國內戰爭方面的作用怎麼估計都不過分。而中國編寫的《軍事大百科》初稿中竟然沒有“托洛茨基”的詞條,當時軍事科學院討論關於蘇聯軍事史詞條時,我堅決要求“恢復歷史原貌,是怎麼回事就怎麼寫”,誇張些說,沒有了托洛茨基就等於少了半部俄國革命史。

很多人只知道斯大林時代拍攝、在中國影響很大的影片《列寧在1918》,片中斯大林在前線“保衛察裏津”,他收到托洛茨基的一個“暗害性”命令後批示曰:“我們不理睬它。人民委員斯大林(簽名)”。

“人民委員”就是當時蘇維埃政府的內閣部長。那麼斯大林是什麼部長呢?影片似乎說暗示他應當是管軍事的部長吧,但實際上一查就知道,斯大林當時是“民族事務人民委員”,而托洛茨基則是蘇俄政府的陸海軍人民委員、共和國革命軍事委員會主席,換言之即紅軍的統帥。這個鏡頭還是透露了一點信息:斯大林只是南方戰線的政委,托洛茨基當然是可以對斯大林下指令的。

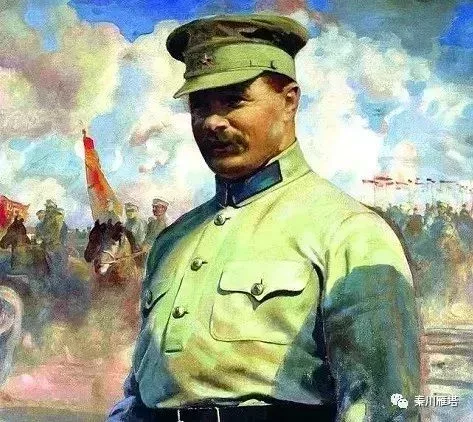

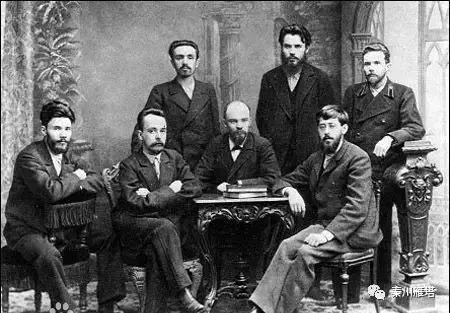

猶太裔知識分子出身的託洛茨本是個思想家、政治活動家和職業革命家,並非行伍出身,十月革命前也沒有經歷過軍事生涯。革命前夕他作爲彼得格勒蘇維埃負責人被推爲布爾什維克黨的軍事革命委員會主席,成爲11月7日當晚的起義行動總指揮。因此也可以說是軍事意義上的“十月革命”領袖。從此開始了他的軍事指揮生涯。

不過,這場後來被誇張的“暴力革命”當時在首都只是一場數千人捲入、傷亡僅數人、幾乎不流血的衝突,規模還遠不及我國文革時的一場“武鬥”,算不上什麼真正意義上的“軍事”。十月革命後托洛茨基即改任外交人民委員,和德國人談判籤和約去了。

由於沙皇倒臺後從二月到十月俄國政局一直動盪,先後更換了五屆臨時政府,冬宮之夜的那場“革命”當時引起的震撼也不大,人們多把當晚成立的蘇維埃政府看成“第六屆臨時政府”。當時俄國人普遍認爲民主共和制下的正式政府應當通過全民普選的議會——立憲會議產生。布爾什維克奪權的理由之一就是怪以前的臨時政府遲遲不進行立憲會議選舉,奪權後他們果然組織了這樣的選舉。

俄國人都以爲此前發生的一切不過是大局未定前的波動,所以不太當回事。俄國因此也相對平靜了兩個多月。不料,布爾什維克在這場他們自己主持的選舉中得票僅不足四分之一,慘敗給了老資格的民粹派革命者、得到農民支持的社會革命黨。列寧當即決定取消“民主形式”,於1918年1月5日派兵解散了立憲會議。這一下全俄大驚,各派反對勢力蜂起。接着蘇俄和德國簽訂極其屈辱的佈列斯特和約,反對派指爲賣國,協約國也乘機以支持對德作戰的俄國“愛國者”爲由進行參與,俄國於是陷入了慘烈的內戰狀態。

武裝起來的政權

對於這場大流血,“冬宮之夜”時的布爾什維克並沒有思想準備。他們在整個第一次世界大戰期間都是以極端的反戰宣傳來爭取人心的。二月革命後主持臨時政府的一些民主黨派認爲沙皇倒臺後對外戰爭性質已經從專制者的戰爭變成了捍衛民主俄國的戰爭,因而改變反戰立場,成爲“革命護國主義者”。而布爾什維克作爲他們的反對派仍然宣傳反戰,並以其“立刻就要和平”的宣傳來發動當時普遍厭戰的士兵。

因此布爾什維克雖然在士兵中得到的擁護超過工人,更超過農民,但這些士兵並不是擁護它去打仗、而是擁護它反戰的。十月武裝起義的奪權鬥爭中布爾什維克依靠的是波羅的海的水兵、彼得格勒衛戍部隊和工人赤衛隊,反戰士兵是布爾什維克最主要的依靠力量。

1917年俄國總人口是一億五千萬,在第一次世界大戰期間動員達到極致,在海陸軍中服役的人數高達1100萬,佔全國人口的7·2%。部隊的政治參與率很高,在立憲會議選舉中投票的5000多萬選民中,參加選舉的軍人有550萬,佔投票總人數的11%。有的部隊投票率高達80%,北方軍區是71%,羅馬尼亞方面軍是80%。

1917年年底的立憲會議選舉中布爾什維克雖然在全俄慘敗,但所以還能得到24%的選票,也在很大程度上是靠軍隊這個票倉的。當時在北方戰線中贊成布爾什維克的選票達61%,在西方戰線是67%,波羅的海艦隊57·5%,彼得格勒衛戍部隊是79·2%,莫斯科衛戍部隊是79·5%。

布爾什維克黨代表不想打仗的士兵的利益,“使本國政府戰敗”,“儘快地簽訂停戰條約”是士兵們最擁護的口號,他們最迫切的想法就是趕快締結和約回家分配土地。正是他們促使局勢急劇“左”轉。

而在這個動員過程中,布爾什維克發動軍隊革命的主要方式是反對軍事紀律、倡導“士兵民主”,在士兵委員會選舉中當選的都是號召停戰簽約復員回家的人。反戰的士兵委員會在軍中奪權,大批軍官被槍殺,沒死的也都靠邊站了。

俄國的軍事指揮系統完全瓦解,以至於十月革命後出面向交戰國建議停戰的蘇俄“軍方”人物是“共和國軍隊最高總司令克雷連柯准尉”,一時在各國傳爲笑談。因此布爾什維克雖然在士兵中支持率很高,但卻是以軍隊的解體爲背景的。尤其是十月奪權後爲了在立憲會議選舉中爭取原先該黨幾乎無影響的農村地區,布爾什維克給軍隊放長假,號召士兵返鄉動員羣衆投票,一時軍營爲空。

有這樣的士兵支持可以在冬宮之夜驅散士官生,使布黨成功奪權,但從事戰爭則是幾乎不可能。列寧也知道,這些“沒有固定階級特性的士兵利益”只能證明“無政府主義”宣傳的成功,它很快就會成爲新政權的“幹擾”因素。

當布爾什維克推翻原來服從立憲會議選舉結果的承諾、導致內戰爆發後,就立即陷入嚴重危機。1917年10月彼得格勒的赤衛隊有4000人,莫斯科有3000人,基本上沒有什麼戰鬥力。當時的馬克思主義理論家都一貫反對“常備軍”,認爲常備軍是鎮壓人民的。巴黎公社就是以“國民自衛軍”(民兵)代替常備軍的。實際上,民兵代表革命,常備軍代表反革命,這甚至是美國革命和法國大革命以來的一種傳統思想。

他們認爲常備軍和平民社會必然相互對立,嚴格軍事訓練下的常備軍與民主不相容,可能演變成反社會的潛在力量,因此廢除和消滅正規軍曾是共產主義理想的一部分。馬恩經典作家把任何正規軍都看成是反革命的工具。正如列寧所講,建立強大的正規軍這個問題,我們“甚至在理論上從來沒有提出過”。 他認爲軍隊在取得政權以後是不必要的,需要廢除,還一再強調“我們要用民兵保衛新秩序”。

1918年1月15日,蘇俄人民委員會通過了建立工農紅軍的法令。法令仍然把紅軍定義爲過渡性的武裝,並許諾“在不久的將來實行全民武裝代替常備軍”。這個法令仍然把“紅軍”定義爲志願軍,公民可以像入黨一樣自願申請參加、還需要有介紹人,並爭取批准。但很快就發現憑這樣想當然的理念根本招不到兵。於是又頒佈《義務軍法令》,恢復了強制性徵兵。革命中的“逃兵領袖”克雷連柯不久就被證明不適於恢復他曾極力破壞的軍紀,很快被調任他職。

列寧把全部軍事工作,包括紅軍的組建和訓練,都交給了托洛茨基。在國內戰爭時期,托洛茨基的地位得到進一步鞏固,幾乎成了主要軍事領袖和首席軍事問題專家,但他從來沒有拿槍放下筆——整個內戰期間他在“槍筆兼用”下著作頗豐。托洛茨基“非常在意”“讓自己的每句話都成爲歷史”。

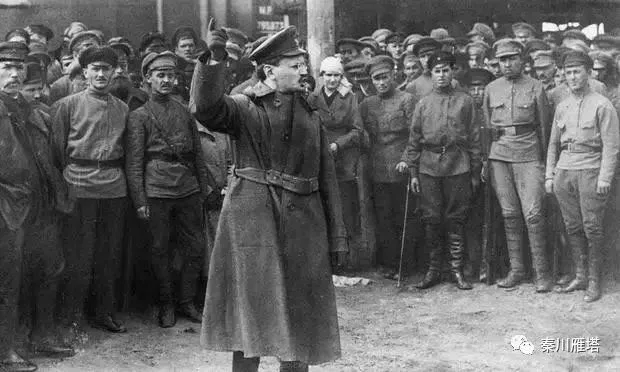

一些研究者認爲,國內戰爭時期的托洛茨基是他一生中最“輝煌時刻”,因此稱其爲“武裝的先知”。3月間托洛茨基就任軍事人民委員和最高軍事委員會主席,他明確說,“臨時拼湊的工人武裝已經過時”,民兵化的軍隊概念不足以考慮,這樣的隊伍是無法面對正規戰爭的。他的第一項任務就是要憑空造就出一支部隊來。他很快顯示出了自己的鐵血本領來。

幫列寧就是在幫自己?

這裏還需要談到另外一個內戰當中的史實,即孟什維克的分裂與轉變。內戰爆發後,左派孟什維克始終認爲俄國“向右轉的危險遠遠大於向左轉的可能”。在他們看來,如果要在“紅白之間”做出選擇的話,毫無疑問是後者,雖然眼見已經上臺執政的列寧派容不下原來的“友黨”,但是同樣作爲反對派起家的布黨,總應該比沙皇開明、比沙皇更有氣度吧——沙皇的“十月十七日法令”尚且容忍反對派的存在。

於是他們利用自己在工人和城市中的影響,積極捍衛新生的政權,並堅信這種不計前嫌胸懷若谷的舉動會感動布爾什維克並得到相應的回報,他們企盼着用自己的實際行動來重新獲得合法地位,以共同戰鬥的經歷來抹去過去很多不愉快的記憶。

爲了迎合布爾什維克,左派孟什維克改變了他們以往從屬於國際社會主義運動整體的策略,儘量在一切方面遷就布爾什維克,儘量地以換位思考的立場體諒“友黨”的難處:比如在用詞用語上適應“布爾什維克化”,在實踐中叫停基層組織不規範動作和導致摩擦的行爲,爲避嫌疑甚至減少與“機會主義”的第二國際的往來。

1920年12月馬爾托夫和阿布拉莫維奇受孟什維克和崩得中央委員會的委託致信各國社會主義政黨和工會,號召他們承認列寧領導的蘇維埃俄國,敦促所在國恢復同蘇維埃俄國的貿易往來和政治信任。

當時格魯吉亞的孟什維克通過民主競選上臺執政並宣佈脫離蘇俄,但爲了取悅於布黨,馬爾托夫還是嚴厲譴責了格魯吉亞同志,孟什維克中央甚至宣佈開除他們。這時孟什維克不僅承認“戰時的革命專政”,“客觀上好比外科醫生的手術刀”,而且作爲未來制度的設想他們也已經不再爲立憲會議呼籲,而僅限於呼籲擴大“蘇維埃民主”,他們認爲只要有民主就可以約束列、託遵守遊戲規則。他們想竭盡能力維護這個也有自己鮮血染紅的新生政權。

在內戰激烈的1919年,孟什維克爲保衛處在危機中的蘇維埃從工廠動員了爲數不少的工人蔘軍。爲此,在第七屆蘇維埃代表大會上托洛茨基說:“我們非常感謝其他黨派,雖然他們屬於反對派”。馬爾托夫祝賀紅軍的勝利時用了“我們的軍隊和我們的國際鬥爭”,“增強了我們事業的政治力量和道義力量”。注意,他在這短短的一段話中,三次使用複數“我們”。看來,他還真拿自己不當外人,把孟什維克與布爾什維克看成是一體的了。

馬爾托夫強調,孟黨和布黨大方向是一致的,在這生死存亡的關鍵時刻是不分彼此的,都是在爭取社會主義事業的勝利,所以幫助列寧一派就是在幫助社會主義,就是在幫助自己實現難免“有瑕疵”的理想。托洛茨基後來承認,他的確曾和列寧商定,只要國內的經濟政治形勢穩定就取消對社會主義反對派的禁令。

然而內戰結束,列寧並沒有對同在“社會主義旗幟下”的“戰友”們在內戰中不計前嫌的“誠意”表示感恩,過去沒有徹底鎮壓他們是爲了保證內戰的勝利,既然內戰已經勝利在望,就可以“一勞永逸”地確立自己的“歷史繼承權”和政治壟斷權了。於是布黨果斷地宣佈孟什維克爲非法組織(因爲鎮壓社會主義派別的思想此前在黨內並沒有紮根並且爲了服從戰爭的需要,這中間有過幾次反覆),再度查封了他們的機關刊物。

1921年初肅反委員會在全國逮捕了幾千名孟什維克和社會革命黨人,把他們關進監獄和集中營。1921年4月列寧在論《糧食稅》一文中說:“我們則要把孟什維克和社會革命黨人,不論他們是公開的或假扮成‘非黨人員的’統統關進監獄。”

俄共十大、十一大、十二大都把“在較短的時期內徹底消滅社會革命黨和孟什維克這些政治力量”作爲頭等重要的政治任務去抓。1921年底的中央全會上專門討論瞭如何處理這兩個“前社會主義政黨”長期在押人員,最後決定:他們剩下的作用就是“被送進歷史的垃圾堆”,讓他們在監獄裏勞動改造終老一生。