第一板斧——重塑紀律

托洛茨基作爲“武裝的先知”上任後掄了三板斧,他首先要做的是重塑紀律。

1918年1月份頒佈義務軍法令,到夏季徵募的人數才達到1萬人。而士兵人數不足還不是最大的困難,最大的難處在於要把十月革命中顛覆的一切恢復起來。

當時的話說是“對信奉過的一切要憎恨,對憎恨過的一切要信奉”。這是一個很大的“急轉彎”。過去革命者的無政府主義宣傳是非常成功的:斥責軍國主義,提倡使本國戰敗,鼓勵士兵開小差、憎惡紀律、抗命不遵、視長官爲敵人,以至於前線的士兵在戰壕裏和敵軍開聯歡會。在這種情況下,組建軍隊首先要打破自己的宣傳體系,否定革命動員時期的口號,完成革命黨向執政黨的角色轉換。

托洛茨基在他的最高軍事統帥就職演說:“革命必須從第一個破壞階段快速轉變到建設階段”,在“反抗以前的壓迫的同時卻暴露出以自我爲中心的反社會的特點”,必須堅決拋棄,只有“工作、秩序、紀律才能挽救蘇維埃共和國”。

托洛茨基嚴厲禁止“士兵民主”,他說,“在兵營裏建立士兵委員會是不能容忍的”。“對舊軍紀的咒罵聲還在耳邊迴響,我們已開始實行新的紀律了。”他甚至直言不諱:“紅軍的組織原則與沙皇軍隊的組織原則是非常相似的”。而實際上私下裏他知道:前者的紀律需要比後者更嚴厲。他還說:“離開了懲罰就建立不了軍隊。沒有死刑手段就休想讓大批人去進行殊死搏鬥。”

列-寧提出要求組建300萬軍隊的任務,在這個過程中最主要的武器就是強-迫徵兵。1918年通過《關於組織紅軍》的決議後托洛茨基頒發了一系列的條令:內務條令、衛戍條令、夜戰條令、紀律條令,恢復軍事法庭的死刑。托洛茨基命令:“凡策動退卻的,格殺勿論,凡臨陣逃脫的,一律槍斃”。他擔任軍事人民委員不久,就判處了海軍司令夏斯特尼的死刑,極大地震懾了那些動搖觀望的軍官。

托洛茨基對一切敢於背叛的行爲都嚴懲不貸,甚至動用了殘酷的人質法和什一法。每個政委手中都有一本軍官家屬登記冊,詳細註明地址、家庭人口構成和食品供應情況。前線軍官作戰時,他們的妻子兒女作爲人質要扣留在政委手中,托洛茨基命令道,如果發生軍官倒戈變節事件,而人質沒有在登記冊上,那就要處死政委。

1918年9月,內務部人民委員彼德羅夫斯基說:“必須從資產階級和軍官中拘留一大批人當人質。只要在白衛分子中稍有反抗的仕途或稍有發動的跡象,就必須毫不留情地將其大批處決”。各地的執行委員會應當在“扣押人質”方面表現出特別的主動性。把指揮官的家屬扣作人質,誰即使向白軍邁了一步,誰就要被就地槍決。

1919年6月國防委員發表《告彼得格勒的軍隊》一文,宣佈一系列嚴格的規定,所有投奔白軍的人的家屬,無論他們居住何處,都應立即逮捕,這些反水軍官的土地應立即剝奪,永不歸還,並通令全國可以在任何地點將他們處決。

“什一法”是原來沙皇軍隊中盛行的處罰逃兵的辦法,就是命令逃兵排成隊列,每數到第10個人就當場槍斃。托洛茨基認爲如果不恢復此項措施,革命就會失敗,支持革命的人就會受到白軍的報復。他說,沙皇的指揮官中“有能幹的人,帶領他們反對帝國主義,要把他們利用到底,像把一個檸檬擰乾了再拋棄一樣。”

第二板斧——啓用舊軍官

托洛茨基做的第二件事是僱用舊軍官 。1918年4月22日,托洛茨基向中央執行委員會提交了他僱用沙皇軍官的計劃。 他認爲,紅軍中必須要有沙皇的軍官來爲其服務,僅有革命熱情和不怕犧牲是不夠的,軍事專家對作戰是不可缺少的,訓練有素、有軍事經驗的舊軍官總比由一個准尉做紅軍總司令要更有作戰能力吧。

這個提案在黨內遭到布哈林、皮達科夫、斯米爾諾夫等一大批人的反對,他們拒絕支持建立一支常備軍,更不要說是一支由沙皇的將軍來領導的軍隊。在布哈林主編的《真理報》的專欄上有署名文章稱托洛茨基是“沙皇將軍的朋友”。這些人被幾個星期前武裝起義的光環所籠罩,認爲沙皇軍官會從內部出賣紅軍,工人赤衛隊組成的遊擊隊纔是真正的依靠力量。而托洛茨基則反駁說,全俄的工人不到總人口的2%,直接參加十月奪權鬥爭的人數不超過2·5萬人,就算達到了列寧的300萬徵兵指標,那也需要指揮員呀。

托洛茨基在《真理報》上回擊不信任和敵視舊軍官的論調:“人們對那些爲工農俄國事業忠誠而心甘情願地獻出了生命的專業軍官幾乎一無所知”。他們除了打仗一無所長,如果沒有作爲“白俄”逃出去的話,除了服從新政權沒有別的選擇,職業軍人的傳統決定了他們的倒向。的確軍人向新政府宣誓效忠是樹倒猢猻散後的一種常態。彼得要塞的16名舊政權的部長在關押期間就表示願意向蘇維埃效忠,所以內戰期間沙皇舊軍官爲紅色政權服務沒有什麼不可理解。

軍隊民主化以及一戰後大量軍隊復員,1917年2月“蘇維埃一號令”導致的殺軍官的浪潮是1918年軍官願意爲蘇維埃服務的一個很少有人提到的背景。在短短的幾天內,喀山軍區司令被逮捕,波羅的海海軍司令、海軍上將涅佩寧被槍殺,海軍少將卡爾採夫自殺未遂,被送進精神病院,僅在波羅的海艦隊就有60名軍官被殺,還有300軍官被捕,莫斯科地區司令部被佔領。就像索爾仁尼琴所說,“許多以前的師長和兵團司令像松果一樣紛紛落地”,他們不願捲入政治,只求能夠保持住作爲軍人的一份職業。

沙皇政權已不復存在,作爲職業軍人靠什麼養家餬口,不爲新政權服務還能爲哪個政權服務?俄國延續了近千年的數十萬職業軍人處在失業狀態,沒有出國或投靠白衛勢力的軍人面臨生存的威脅。紅色政權的召喚對那些仍留在國內的軍人來說,也不失爲一種出路。托洛茨基不僅堅持起用舊軍隊,而且否定認爲原來的赤衛隊可以進行正規化改造的觀點,他認爲“遊擊作風會傳染正規部隊”,因而堅持解散遊擊隊和赤衛隊,確立集中、統一編制的正規師團。

因爲叛變的事情時有發生,列寧對僱用舊軍官心存疑慮。但按黨內的分工,列寧處理政治經濟事務,只間接過問軍事問題。托洛茨基告訴列寧內戰幾乎全部是由沙俄舊軍官指揮作戰的,1920年紅軍中有7萬舊軍官在服役,投敵叛變的畢竟是少數。最後列寧也承認在非常的危急時刻不用舊軍官是不可能的。隨着內戰的節節勝利,列寧開始高度評價托洛茨基,稱他用“被摧毀的舊制度的大廈上留下的磚瓦”挽救了“共產主義”。

第三板斧——創立政委制度

早在法國大革命的時候,革命當局就在軍隊裏設置過政治委員,目的是監督那些懂軍事的指揮官,有些類似中國古代的監軍。二月革命以後,克倫斯基臨時政府爲了保證繼續進行第一次世界大戰,也曾在軍隊中任命過政委,但這些政委基本上都是隸屬於最高司令部,其職責也不明確,並沒有成爲常規制度。可以說托洛茨基纔是“政委制度”的真正創始人。

托洛茨基建立紅軍後,設置了從連一級到總司令的與軍事長官平行的各級政治委員制度。政治委員主要由布爾什維克的黨員骨幹擔任,1918年6月召開了第一屆政委大會。因爲內戰期間紅軍對大量起用沙皇的軍官不放心,需要驅使他們爲革命服務,但是又不能大撒把的放手不管。

托洛茨基明確了軍事指揮官和主管政治思想工作政委的職責。政委的主要工作是鼓舞士氣、監督軍事指揮官、效忠上級、保證軍隊的紀律等。托洛茨基發佈一項指令:任何軍事命令未經政委與軍事指揮員雙方的共同授權簽署都將視爲無效,從而阻止了沙皇軍官可以在軍事問題上結成派別體系的危險,形成相互牽制的局面。

政委在軍事上是指揮員的下級,而指揮員在政治上又是政委的下級。初期階段它帶來的弊病也是明顯的:軍權被分裂,不斷形成兩個集團間的摩擦,帶來了不少猜忌和對立。但是從內戰的最終效果看,仍是利大於弊,因爲當時形勢所迫,不起用舊軍官紅軍在戰場上就會被消滅,對舊軍官不加監督,紅軍就會重蹈一次一戰中軍隊瓦解的覆轍,對其在政治上毫無控制力。

列寧對這一創舉大加讚賞,當“每一個軍事指揮官旁邊都有一個黨員政治委員——一個來自彼得格勒或莫斯科、或者伊萬諾沃-沃斯涅先斯科的優秀工人”,舊軍官統領下的軍隊出現了“奇蹟”,不能不說是“政委”的功勞。

先有“託洛茨克”,後有“列寧格勒”

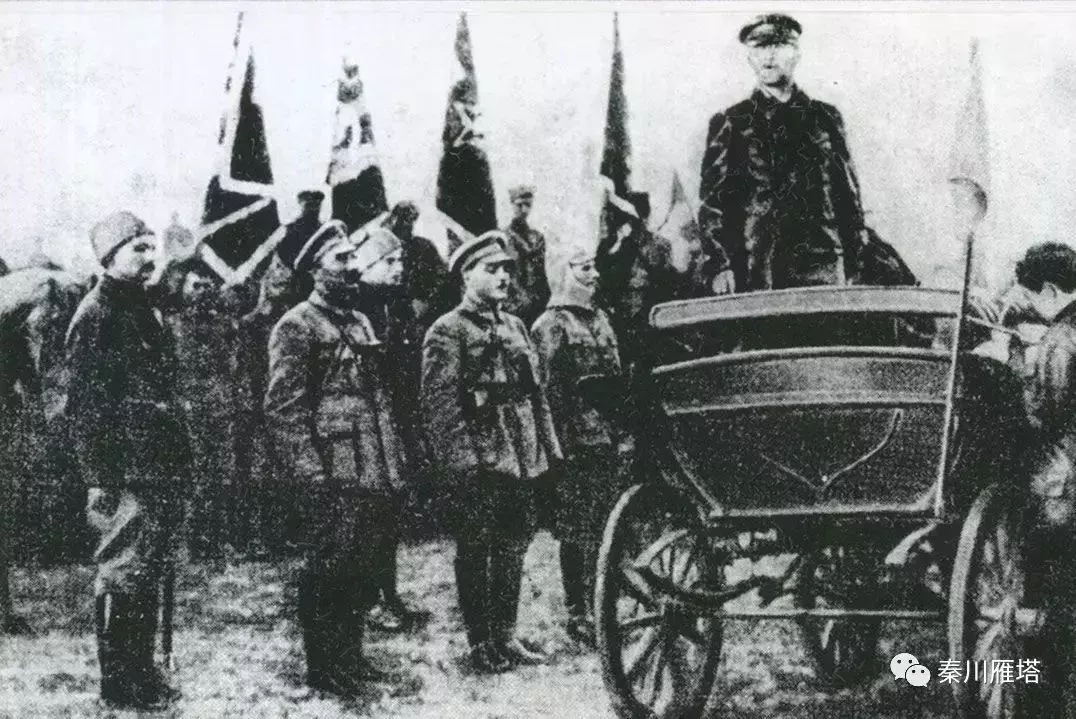

作爲紅軍之魂的托洛茨基在裝甲列車上設立了指揮部,在各條戰線上奔馳。他很快“打造”出一支正規常備軍,扭轉了內戰初期的敗局。到1919年底,紅軍人數達到了預期的300萬人,共有7個方面軍,16個集團軍,每個方面軍下轄2-3個集團軍,共有88個步兵師、29個騎兵師和61個航空中隊。

時任最高革命軍事委員會主席的托洛茨基領導下下有14個軍事委員會,每個委員會有三四個軍長和政委組成。經過三年苦戰,紅軍終於贏得了內戰的勝利。直到內戰結束後的1925年伏龍芝接替了托洛茨基的職務,他才卸除了軍職。

蘇聯內戰的勝利是國內外各種原因綜合的結果,革命政黨的動員力、列寧的政治領導和政治謀略,各反對派勢力的互不合作乃至彼此敵對,都是重要的因素。但是托洛茨基個人的作用也是不可忽視的。這可以從這一事實看出:早在地圖上還沒有列寧格勒、斯大林格勒這些名稱時,1919年蘇維埃政權就頒佈法令,把伏爾加河中游的一座城市伊瓦申科沃——托洛茨基的指揮列車曾在該城停駐——改名“託洛茨克”,以表彰托洛茨基在革命與內戰中的貢獻。

這是革命後蘇俄第一座以領導人名字命名的城市。當然,八年後托洛茨基在黨內鬥爭中被斯大林擊敗,這座城市又改名“夏伯陽斯克”了。現在的俄國人,更不用說中國人,已經很少知道曾經有過的這個地名。