這樣的“革命”生活到1967年2月“奪權”之後便結束了。1966年冬蜂起的羣衆組織,到“奪權”時便進入了“大聯合”階段。當時“盾牌兵”之類的“老保”已經崩潰,“造反派”的大批組織聯合成立了“廣西革命造反大軍”。然而“造反大軍”奪權之後立即發生內訌,“廣西紅衛兵”、“南寧八•三一”等聯合“工總”內部的反對派在解放軍廣西軍區支持下砸爛了“工總”,並引起了其他一批造反派組織的強烈反對。

與此同時,以原各“老保”組織成員爲基礎成立了被稱爲“新保”的聯合組織“無聯”。“造反大軍”與“無聯”形成了初步的對峙。接着由於軍隊介入、領導幹部各受一派支持而“站出來”造反,局勢更加複雜。“大聯合”很快變成了“大分化、大動盪、大改組”,並最後形成了旗幟鮮明的兩大對立陣營。

這期間,“造反派”內部在工總問題上的分歧得到彌合,而他們與廣西軍區的關係卻急劇惡化;被稱爲“保皇”的“無聯”由於得不到軍區的支持,不久便被沖垮,但其中的主要力量很快又在與“造反派”關係惡化的軍區的支持下重新聯合起來。

到了1967年四五月間,以《廣西日報》社事件爲契機、“廣西四•二二”(基本上以原“造反大軍”的力量爲主)與“廣西聯指”(以原“無聯”的主要力量加上在軍區支持下由“造反大軍”中分離出去的部分力量聯合組成)這兩大派對立的局面最終形成。

這時“雜牌軍”大多已不復存在。一是因爲“奪權”以後的掌權者已不像那見人矮三分的原校領導那樣是個山頭就認,他們以反對“經濟主義”爲由,對不附己者不給房子和物資經費;二是在各主要組織分別參與發起組建兩派陣營之後,被拋在一邊的“雜牌軍”迅速分化,由於不是成“建制”地發起加盟,他們中間甲親此派,乙親彼派,意見難於一致,很快趨於瓦解。

南寧四中的無數個組織到4月間便已蕩然無存,取而代之的是廣西兩大派在四中的基層組織:“廣西聯指”的四m中“三•七”戰鬥團與“廣西四•二二”的“四中革聯”。對“特權階層”抱有反感,又沒有高貴血統的我,便成了四中革聯的一般成員。

這個時期我的“革命”生活起了很大變化。我不再能與幾個“小夥伴”一起以小山頭的名義自主地說話了,四中革聯這個大組織自然是高年級學生說了算的。何況作爲廣西“四•二二”的基層組織,他們本身也要受總部領導——隨着武鬥的不斷升級,兩派總部與基層組織的關係都逐漸科層化、制度化乃至軍事化了,再不像“主義兵”那樣任憑“四中分部”發出與總部不同的聲音。

但我的“革命熱情”卻並未減少,因爲這時雖已沒有了自立山頭“辦報”的樂趣,卻多了另一份刺激:隨着“派戰”的日益升級,“革命”一天天地顯得悲壯起來。如果說我對“主義兵”的熱情主要出於好玩的話,那末我對四中革聯的熱情則更多地有了“正義衝動”的成分。

南寧四中位於“聯指”力量佔絕對優勢的行政機關區,四中本身又是軍區在南寧搞的兩個中學軍訓點之一,正規軍人組成的軍訓團進駐我校掌握權力,實際上是對四中實行了軍管。而軍訓團是完全支持我們的對立派四中“三七”的。

廣西在文革時是一個特殊的省份。在其他省份,大大小小的造反派或多或少都掌過權,但在廣西,他們從來沒有得勢,文革前的一把手到“革命委員會”成立後仍是一把手,這在全國是唯一的。可能是因爲韋國清和越南有密切的關係,中共爲了維持和越南的關係,是保韋國清的。因此,廣西對造反派的鎮壓非常殘酷。

因此如果說在南寧全市“四•二二”居於劣勢的話,那麼在四中,“革聯”就處於更嚴重的壓力之下。武鬥一起,我們就無法在校園容身,不得不走向社會,到“四•二二”控制下的所謂“解放區”參加各種活動。因此,如果說在“主義兵”時代我們日夜在校園裏“革命”的話,那麼到了這時,我們就更多地接觸了社會,許多意想不到的感觸滾滾而來。

我最大的感觸是市民“造反”與我們這些學生的“造反”截然不同。當時,長期在野、一直承受很大壓力的“四•二二”一派在南寧控制的地方,除廣西大學等高校與因歷史原因(由於緊挨《廣西日報》社而在“4•22”報社事件中成爲“火線指揮部”)而成爲“四•二二”總部所在地的孤立據點區展覽館以外,連片的“解放區”基本上是南寧市下層市民集中居住的老市區,如解放路、新華街、上國街、西關路等處。

這裏房屋老舊,好的是古老的“騎樓”,差的則爲磚木結構陋房乃至棚戶區,其居民原來多從事傳統行業,三教九流,歷來被上層社會視爲“情況複雜”的“藏污納垢”之地。

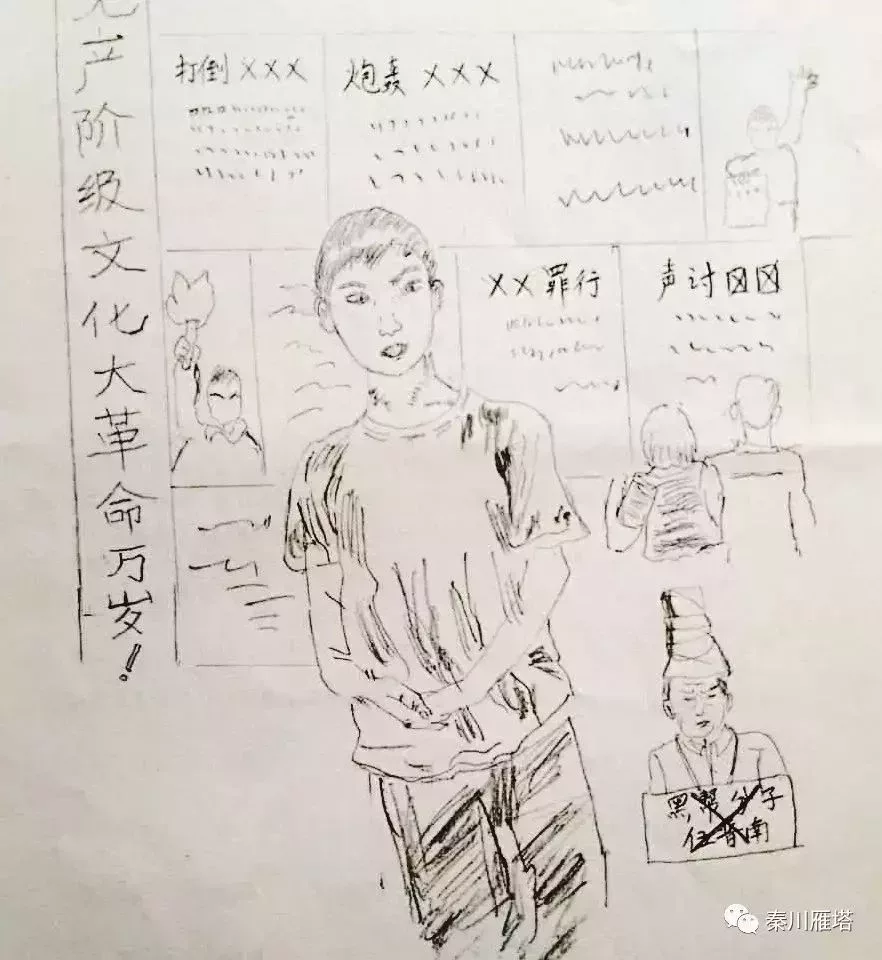

“造反”的意識形態色彩在這裏明顯淡化。在我們校園裏,指斥“走資派”及本派對立面一般都是列舉其離經叛道的“三反”言行,並以本本上的敘述爲依據而力證其非,只要“證明”了他是“異端”,就可以對他“造反有理”了。

然而在上述“解放區”裏,居民對意識形態並不感興趣,滿街的大字報多是指斥“權貴欺民”的具體事例,而且作者多爲當事人或與當事人有關。諸如某某領導欺男霸女,某某官員挾私陷害,某某小民冤案莫伸,某某百姓負屈莫訴等等。他們的羣體要求則多有十分明顯的利益指向:臨時工、合同工要求轉正,下鄉知青要求返城(南寧在“文革”前就安排過不少知青到農場)。這些人“文革”中紛紛訴說他們在鄉下受到種種欺侮。

“解放區”的社會、經濟狀況也出乎我的想象。一般都認爲“造反派”是極左的教條主義信徒,然而在“造反派”控制的這片地區,正規計劃經濟色彩十分淡漠,“江湖經濟”則熙熙攘攘,十分熱鬧。“解放區”的中心“水塔腳”地區赫然一片在工棚式臨時建築中開業的私營餐館,號曰“南疆飯店”。這大概是“三大改造”之後城市中從未有過的經濟景觀。

臨近街巷中,擺小攤的、江湖買藥行醫的、兜售各種自印奇方祕訣的、甚至算命的與賭博的,林林總總,不一而足。後來軍區、區革籌與“聯指”大舉摧毀“解放區”時提出的“理由”之一,就是說那裏隱藏着親臺灣的“反共救國軍”組織,到1983年“處遺”(這是廣西特有的政治詞彙,指“處理文革遺留問題”,其主要內容是糾正“聯指”一派掌權後造成的大量冤假錯案與派性問題),這個案子已經查明爲冤案。

其實現在想來,政治性的“反共”組織固然莫須有,但在那種情況下存在着不認同現體制的江湖黑社會團體卻是有可能的。

當然,在“解放區”裏也存在着強大的計劃經濟產業大軍的象徵,這主要是“廣西四•二二”最有戰鬥力的工人組織“航運工總”。該組織在南寧航運分局佔絕對優勢,邕江上的主要船隊,包括當時廣西內河最大的客輪“桂宏號”等在內,都控制在航運工總成員手中。

當武鬥初起,工總在航運分局的陸上據點被攻佔後,該組織便“全軍”轉移到船上,開到“解放區”瀕臨的邕江大橋至朝陽溝口江段,錨泊江心。入夜後江心的船隊燈火璀璨,綿延數裏,蔚爲壯觀。

有了這支“海軍”,“四•二二”在一段時間內便擁有了“制江權”。在武鬥處於冷兵器爲主的階段時,航運工總進可派出“陸戰隊”上岸作戰,退可避至江心使“敵軍”徒喚奈何,“聯指”對此十分頭疼。但熱兵器大戰開始後,毫無掩蔽地暴露在江心的船隊變成了“聯指”岸上炮火的靶子,幾乎全部被毀,而建國前後幾十年積累起來的邕江航運力量也就在戰火中幾乎蕩然無存了。

在尊崇“工人階級”的意識形態風氣下,南寧航運工人幾乎一邊倒地向着“四•二二”,這一點曾頗爲鼓舞我們的士氣。“四•二二”的工人力量當然不止航運工總這一支,在廣西鐵路的樞紐、路局所在地柳州,“柳鐵工機聯”的力量就不亞於“航運工總”。不過柳州遠在天邊,南寧的大工廠又多分散在城郊,在市內“解放區”能感到的產業工人的支持主要來自航運工總。

但“聯指”的人卻有種解釋,說南寧的水上航運業是自傳統的個體船主羣體經公私合營與合作化改造而來,不像工廠工人是正牌的產業無產者。邕江上的航運工人因而有個體船業與疍民色彩(兩廣地舊時以船爲家的水上居民社會羣,有獨特的價值體系、習俗與羣體認同,構成一種亞文化羣,傳統上受陸上居民的歧視,過去甚至有人把他們視爲漢族以外的一個“民族”)。

言下之意是得到他們的支持算不得“四•二二”的光榮。我參加過“四•二二”學生組織與航運工總的聯歡,在交談中感到他們與“解放區”的居民一樣,對“造反”持有與學生不太一樣的、非意識形態的理解。

—待續—

相關文章: