事實上,當時一般的老百姓的確不像今天有些說法那樣充滿意識形態狂熱,只有學生是比較狂熱的,而學生中恐怕又以中學生更狂熱些,——儘管其實就真正對“意識形態理論”的理解而言,大學生應當更懂。

然而用當時“四•二二”中人們私下議論的話說:大學生“滑得很”,哪有我們中學生這麼賣命?那時的宣傳品上的確充斥着某某人“鼓吹”什麼謬論,或是“閉口不談”什麼真理的指責,然而對南寧市民的情緒真正有影響的是另外的事情:我印象極爲深刻的是一份關於1959年“環江事件”的長達上百張的大字報,系統地講述了當時因“反瞞產”造成的慘絕人寰的災難。

今天人們都知道那幾年大量餓死人的事,相比較而言廣西死人並不是最多的。然而它的一個特點是進行了殘酷的“反瞞產運動”,當“放衛星”招致的高徵購無法實現時就說下面“瞞產私分”,並用層層拷問、肉刑相逼的辦法逼基層幹部與農民交出子虛烏有的“私分”之糧,以至許多人不是被餓死、而是被活活打死、逼死。記得當時觀看的人羣中一片哽咽之聲。而街頭出現的流行標語有“XXX是屠殺XX萬貧下中農的劊子手”之類,它所起的煽動效果和傳播能力都是極強的。

無疑,正如80年代的“處遺”結論所說,當時的兩大派都是“極左”思潮下的“造反派”組織,但這並不意味着他們之間的社會學意義上的區別可以忽略。這僅從雙方控制區的分佈就可以看出:草根階層聚居的舊市區是“四•二二”的根據地,而機關大院密佈的新市區則是“聯指”的大本營。

設在新市區內的一些教科文單位如文化大院、水電設計院、二中與醫學院等地方,“四•二二”成員也居多數,但他們後來都陸續被擠走而“流亡”到所謂的“解放區”的舊市區去了。

市民沒有學生那樣的意識形態狂熱,但決不意味着他們的“造反”勁頭不大。恰恰相反,如果說狂熱的偶像崇拜引起的“造反”可以由來自偶像的禁令來平息的話,那麼不太具有這種狂熱的“造反”動機也就較難以這種禁令來平息。

1968年初開始,“四•二二”的處境日益困難,區革籌與軍區支持“聯指”的態度日益明顯,同情“四•二二”的或中立的駐軍,如南寧6984部隊、桂林6955部隊與柳州55軍或被調走,或換了負責人,或改變了態度。各地、縣對“四•二二”的鎮壓愈演愈烈,更重要的是中央對廣西問題的態度明顯改變,從“五次接見”時對“四•二二”較爲有利的姿態一變而爲完全支持區革籌(實際上也就等於間接地支持了“聯指”)。這最後一點尤爲嚴峻。

以某種崇拜作爲“造反”動力的紅衛兵在危難時總是吟唱着“革命方知北京近”、“抬頭望見北斗星”。如今“北京”越來越遠,“北斗星”在對方頭上閃爍,而自己本身又似乎並沒有什麼實際利益需要以“革命”名義來維護,他們能從“奉旨造反”轉向“抗旨造反”嗎?

因此,這個時期“四•二二”的內部危機十分嚴重。許多爲“主義”而造反的紅衛兵一來覺得被自己“誓死捍衛”的對象所拋棄實在沒意思,二來又對不很在乎“主義”的造反者在自己組織中的作用日益增加深感不安。當時尤其在“解放區”裏,草根型的造反者如“四•二二野戰軍”、“廣西四•二二保衛處”、“草上飛”、“飛將軍”、“邕江風雷”、“雄鷹”、“新工羣”、“青年近衛軍”等日趨活躍。

之所以說他們是“草根型”,並不是因爲他們的成員都是下層市民(相反,其中很多是學生,如“野戰軍”的首領黃達升就是醫學院學生,我們四中也有很多人蔘加了這個組織),而是因爲這些組織反映的主要是當時“解放區”內的市民情緒,並受到市民的強烈支持。

這些組織是在1967年的戰鬥中因“作戰”需要打亂原來的單位歸屬而在保衛者中建立的臨時隊伍的基礎上形成的,它們完全突破了“四•二二”原來按系統按單位形成的基層組織體系(如四中“革聯”、二中“紅革會”、一中“指點江山”、西大“革聯”、醫學院“闖”等),由在“解放區”活動的各單位勇敢分子組成。他們以“解放區”爲根,受那裏的氣氛感染,已經與原來的基層組織關係疏遠。

面對“上面”的壓力,他們採取了激進的反抗立場,而這種激進一齣自某種“正義衝動”,二出自“解放區”市民身家性命實際利益的驅動,與“主義”並無太多關係,更不完全受“北京”和“北斗星”的制約。這是與我們這些爲“主義”而造反,奉“北京”爲偶像的紅衛兵所不同的。

但另一方面我們這些人雖是“奉旨造反”,畢竟有個“主義”爲基礎,與那些純爲個人目的而投機、見風使舵、毫無信仰、今天“奉旨造反”明天就可以“奉旨保皇”的人全然不同。

“主義”使我們在“特權階層”與草根階層之間傾向於後者(但老實說至少就我本人而言,也並不真正理解他們),而“主義”的象徵卻傳來了當時在我們看來對屬於前者的力量有利的聲音。在這種情況下,既不願(當然從內心來說也還有些“不敢”)由“奉旨造反”轉爲“抗旨造反”,又不願轉向“奉旨保皇”,就成了必然的傾向。

我們一方面不願與“北京”支持的區革籌、軍區公然對抗,另一方面又存有“奸臣當道,矇蔽聖聰”之忿,希圖以有節制的抗爭喚醒“聖聰”,使“北京”改變態度。這樣的心情在“四•二二”紅衛兵中是普遍的。當時總部組織了好幾次到區革籌、軍區抗議請願——用對方的說法是“衝擊”的活動,四中革聯都參加了,但很多人心裏十分勉強。

記得那次“請願”到深夜,隊伍在軍區大院內一棵大榕樹下休息時,“革聯”的負責人俞崇東一聲接一聲地嘆氣,末了對我們說:“總部完全聽他們那夥人(指“草根型”造反者)的,這樣搞下去我看危險。”衆皆默然,我和幾個初一學生說:“你到總部去說嘛。”他只搖頭不言。

俞崇東今天若活着,他大概不會記得我這個小卒,然而我卻永遠記得他這個頭頭。他是個面孔白淨、溫文爾雅的典型書生,完全不像今天一些文革小說中的“革命小將”那種氣宇軒昂目空一切的樣子。

他父親是“文革”前玉林專區負責人,就是說他也屬於“革乾子弟”,而且據說當時他父親是親“聯指”的。俞本人在“文革”前是品學兼優的高中生,“文革”之初官辦的“校文革”與後來的軍訓團都曾重視他、爭取他,但他爲某種信念所推動,斷然走上了“造反”的路。

他雖然文質彬彬,卻並不優柔寡斷,雖然書卷氣濃,卻並非不諳世事。當時北京的蒯大富、韓愛晶等造反學生諸領袖已經垮臺,他曾憂心忡忡地談到過這件事,顯然不會沒有想到過這種鳥盡弓藏的結局,何況“四•二二”還根本沒有得到過蒯、韓等曾一度得到過的那些榮耀,一直就處在烹狗藏弓的惡境中呢!

顯然,這時的俞崇東決不是“四•二二”中的激進派,他是傾向於妥協的,而且對“四•二二”中的草根激進勢力很有看法。然而後來到“內戰”結束,我從外地避難歸來時卻驚愕地聽說他已在“解放區”陷落時戰死,並且是死在草根激進派的核心之一“四•二二保衛處”大樓的保衛戰中,也就是與“他們那夥人”在一個戰壕裏死去的。

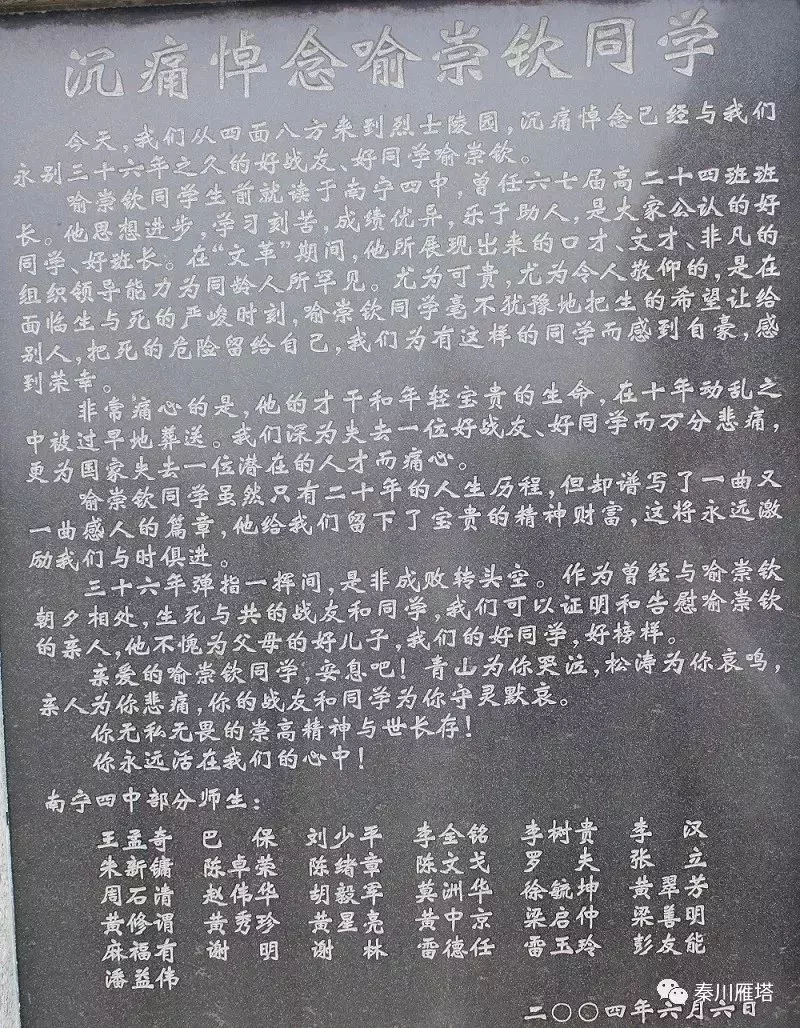

當時面對滿校園“打倒現行反革命喻崇欽”(俞的原名,“文革”時他爲了表示忠於領袖而改名崇東,但在敵對派看來他是不配享有這個名字的)的標語,我真是感慨萬千!關於他的死,原革聯成員後來有種種說法,有的說他是高呼“毛主席萬歲”而昂首遇難,有的說他是在負重傷後被拖着去槍斃的。但總是被俘後遭處決則無疑。80年代“處遺”後,他們這些死難者被摘掉“反革命”帽子而作爲一般性死亡處理了。但他的亡靈能因此得到多少告慰呢?

在1968年3月末,“四•二二”最後分裂爲“新四•二二”與“老四•二二”時,四中“革聯”與“四•二二”的幾乎全部基層組織都站到了以草根勢力爲中堅的激進派“新四•二二”一邊,而主張順從“區革籌”和軍區、向“聯指”靠攏的“老四•二二”只有原總部的部分頭頭等極少數人。以至於後來人們很少提起“新”“老”之分,不管是“四•二二”一邊還是“聯指”一邊的人都徑呼“新”派爲“廣西四•二二”,而“老”派則已被人們遺忘了。

爲什麼這些爲“主義”而造反的紅衛兵會站到原來自己頗看不慣的草根激進派一邊並與他們一起走上了“抗旨造反”之路。而俞崇東這樣的人還與“他們那夥人”血灑一處?現在看來,直接的原因是當時“區革籌”與軍區實在逼人太甚,使“四•二二”中那些本來願意妥協的人無路可退,只得與激進派一起作困獸之鬥。只有那些甘冒“賣身投靠”之惡名的很少幾個人願意不惜“名譽”地在對方控制下謀個一官半職。

從根本上說,這樣的結果是不是也可以反映“主義”之爭在那場浩劫中實際上並沒有那樣重要,而實際的利益衝突和社會矛盾更具有實質性呢?

—待續—

相關文章: