在文革開始前的前一年,西北局決定把一批“犯有修正主義錯誤”的幹部帶薪下放到西部五省的基層生產隊去,父親亦在此名單上,就這樣我們家搬到了乾旱少雨的甘肅省定西地區隴西縣。

楊顯惠的《定西孤兒院紀事》問世以來,這個“苦甲天下”的地方被很多人熟知。其實當時我所在隴師附小的班上就有定西福利院分來的孤兒,只不過我在班上待的時間短,就借讀到天津去了,升入初中後就與她們失去了聯繫。

在隴西對我最大的感受是要儘快地“入鄉隨俗”。我首先需要學會生存、學會生活。和我們在學校裏想的是“解放世界上2/3受剝削受壓迫的勞動人民”相反,我必須先要解決自己的生存問題,如何儘快地融入當地,不叫當地的小男孩欺負,適應這裏的生存條件。顧不了自己遑論什麼“解放他人”,豈不是笑話。

所謂開門七件事:柴、米、油、鹽、醬、醋、茶,這後三項可以略去,隴西人不喫醬油,也沒有醬油賣,醋是憑購物本定量供應的,每人每月定量供應,多了也不用想,“茶”是大人享用的東西,能弄到一二兩“陝青”末子喝喝就已經很享受了,而我們小孩對此不熱心。

但是前四項理應該加上“水”,定西地區嚴重缺水,坊間裏都有“一碗油換不出一碗水”的說法,可見“水”寶貴到什麼程度,所以對我來說,是開門五件事,我已經寫過關於“水”的故事,這裏就不贅述。

這幾年也是我對生活最貼近、最理解、感觸最深的時候,我的的確確認識到人與自然的關係以及生活的艱辛,對“過日子”這幾個字有了切實的感受,懂得了社會底層期盼的幸福意味着什麼,也開始思索爲什麼所謂的“優越制度”下整天勞作的人們連基本的溫飽都滿足不了。

在很快到來的文革中我成爲“黑幫子女”,或者叫“黑五類子女”。這種荒謬的“術語”現在年輕人已經無法理解了,簡而言之就是比原來的下放身份再低一等的“賤民”。

弄“燒的”

開門五件事裏的“油和鹽”,也沒有太多“發揮”的地方,只能節省着用,油是憑糧本供應,每月每人二兩,實在不夠的話,可以偷偷私底下買些“黑市”油,如果叫城管——那時不叫“城管”,叫“糾察”看見了不但東西會被沒收,買賣雙方都要被叫去辦“學習班”。

我就曾經在所謂的“法紀教育學習班”做過一段義務“筆錄”,知道那是一個“黑化”而不講“法治”的地方。鹽的供應要好一些,可以隨便買,只記得有一陣子沒有精鹽賣,我們買來粗糙的大鹽粒子需要自己搗碎了用。

開門頭一樁是“柴”,在現在的孩子們身上幾乎毫無意識,打開煤氣做飯幾乎是天經地義的舉手之勞。而那個年代我們所在的小縣城,作爲城鎮居民每月有定量供應的煤炭,所謂煤炭,全憑當時的供應變化,有時是煤末,有時是煤磚,趕上好的話還能碰到煤塊。

那時大人們不是在“學習班”裏,就是在“勞改工地上”或者在“五七幹校”裏,反正從此後我們就全憑自己能力“自然天成”了,長成啥樣算啥樣。從父親成爲“黑幫”的那天起,我們兄妹三人似乎一夜之間就長大了,成爲脖子上掛鑰匙自己給自己當家的“戶主”了。好在我上有兄下有弟,如果一些壞小子要是欺負我的話,他們會去找人打架的。

拉煤對於有男孩子的人家來說並不是難事,反正家裏從來也沒有把我當女孩子養着,我留着極短的運動頭,跟着哥哥弟弟混在一幫男孩堆裏分不出彼此,平日裏男孩子打架上樹翻牆之類的事我也沒少幹過,應付這類體力活也不在話下。而且對我們來說,在某種程度上這還是一樁快樂大於勞累的遊戲,是一次歡快的郊遊。

每次買煤去的時候,我和哥哥輪流拉着其餘兩人快跑,如果再有其他去買煤的夥伴,就更有意思了,十足的車馬大戰,幾架狂奔的板車,載着幾位半大小子,裝煤的麻袋是盾牌,板車上的擋板是武器,繩子綁上土塊是流星錘,一路上打打鬧鬧甚至還來不及盡興就到了煤場。

過磅裝車後回去的路上就沒有來時那麼輕鬆,哥哥駕轅是主拉,我或者在旁邊套一根繩子當“副駕駛”,或者和弟弟在後邊推,遇到上坡路就幾個人先推一輛車,再推另一輛。等回到家裏,個個都抹得成了唱包公的大花臉。

如果拉回來的是煤塊,下來的事比較簡單,就是砸煤塊,把大塊的煤用榔頭砸成合適的塊狀堆碼整齊就算完事。如果是煤末就還要脫煤坯,按照水、煤、土一定的比例用鐵鍁反覆攪拌均勻了,抹平晾曬,兩三天後煤坯發硬以後,再立起來豎着晾幾天,再掰成小煤塊就可以使用了。

僅有煤,只是“柴”的意義上的一半,也就是說只有了做飯的,但是還無法保證取暖。我們那時睡的都是老鄉家裏的土炕,基本上一年四季都要燒炕,否則它就會很潮。我們剛到隴西時,也買一些柴火來燒,但很快就發現這樣做既不經濟又不實用,柴火燎得很快,但是灰燼少保暖性差。走訪本地人家才發現,當地人一般都用馬糞、草根、麥根、枯樹葉摻雜着煤末一起燒,這樣既能保證溫度不會很快冷卻又不至於太浪費。

可這些東西街上沒有買的,都是各家的孩子“拾柴”拾回來的。就是有買的我們也賣不起了,那時父親在隨“四類分子”在水利工地上勞動改造,工資被“凍結”了,母親在“五七幹校”勞動,她的那點工資要五處花費(寄給姥姥一份、寄給奶奶一份、爸爸媽媽各拿一點),剩下到我們手裏已所剩無幾了。而“拾柴火”這類輕巧活在當地鐵定了是女孩子乾的事,男孩子們不屑於混跡其中。

文革期間,學校裏不上課在熱火朝天地“鬧革命”,我在“八一兵團”擔任了一段播音員的工作,後來因爲屬於“黑幫子女”被剝奪了“革命的權利”。剛開始我像阿Q不能革命一樣,還着實失落了一陣子,後來一方面是因爲生活的壓力已經顧不上了,另外從“革命隊伍”中甩出來的“逍遙分子”人數越來越多。

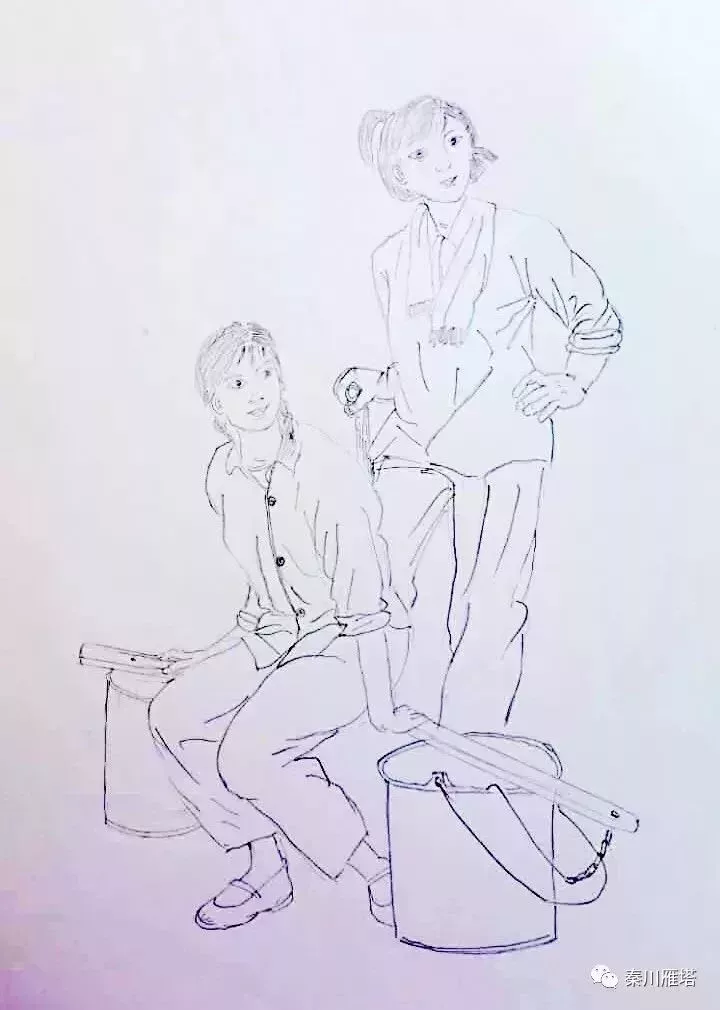

於是我也就跟着巷子裏、院子裏一羣年紀相仿的女孩子們,背起揹簍加入“拾柴火”的隊伍。我們拔麥根、剷草皮、割野草、剝麻稈、掃樹葉、拾馬糞,砍樹根……只要是能燒的,全都不放過。整個夏天如果勤奮的話,是可以保證一個大土炕整年的用項。

有一次我們在城牆根下的麻地旁邊摟草,就聽到麻地深處隱隱約約傳來微弱的嬰兒啼哭聲,有的說這是狼在學小孩哭,有的說是野貓叫。一個大點的孩子說,可能是誰家大姑娘生的“私孩子”,我們相互望了望,沒有人敢去一探究竟。回到家我仔細想了想,那是從一個定點方向傳來的聲音,就不可能是一個移動物,也就是說,可以排除狼啊、野貓這類動物。

第二天一早我把這個想法告訴了大家,我們幾個人相互壯膽,一個拽着一個衣襟地穿過茂密陰森的麻地,走到前一天發出聲音的地方,在那裏看見一個散落的襁褓,上面還帶有動物爪子的血印,顯然原來襁褓裏的嬰兒已不知給什麼動物叼走了。不知爲什麼,一整天我心裏頭都沉甸甸的。

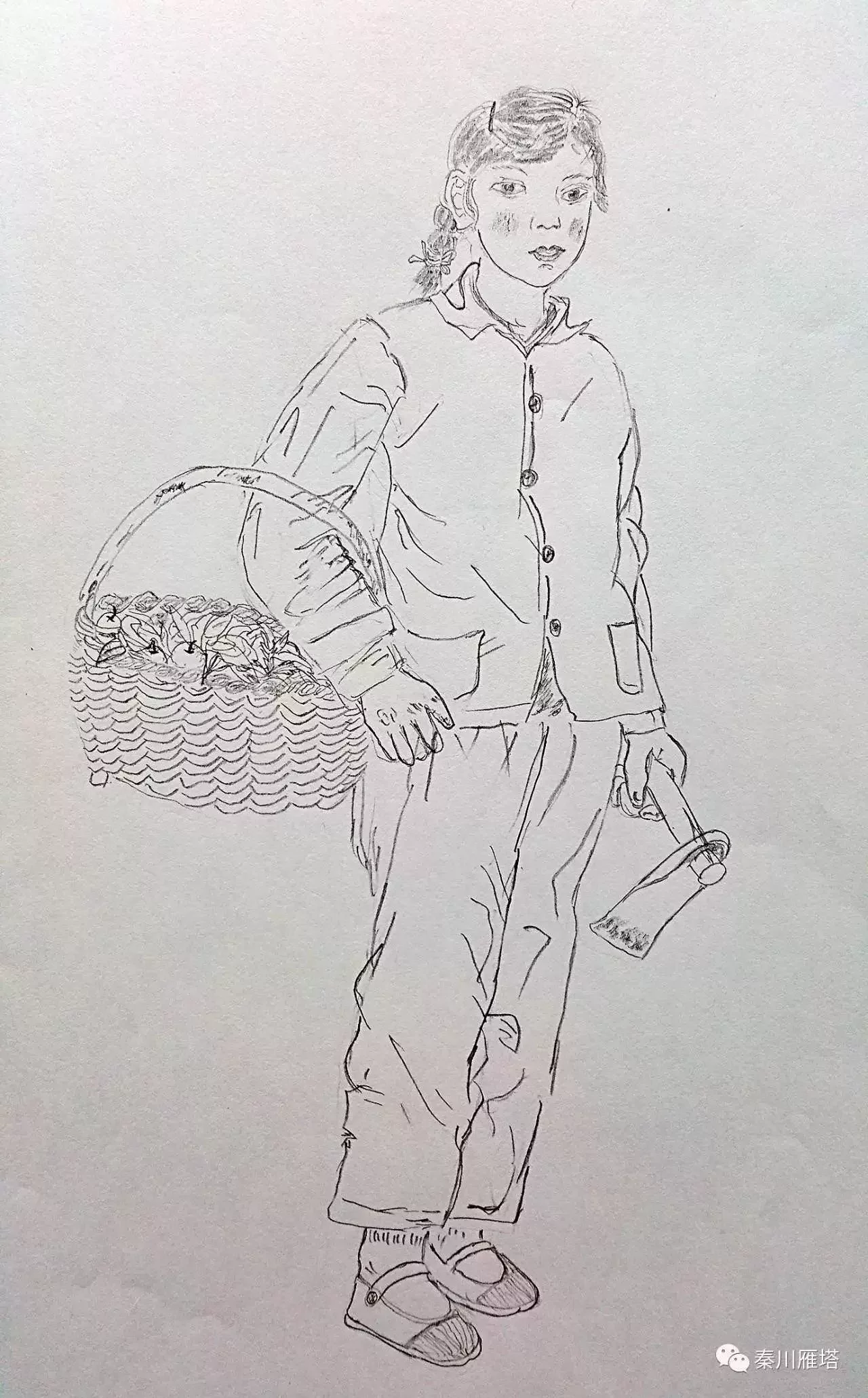

最讓人高興的是“剝麻稈”。隴西種植亞麻,亞麻長成割下來以後,先要在池塘裏漚幾天,等纖維與莖稈剝離以後就可以“剝麻”了。因爲供銷社的收購時間是定時定點的,季節性很強,短時間內必須要趕剝出來,於是到那幾天傍晚,家家戶戶都點着汽燈、敞開大門支起場子等着女孩子們上門來幫工。

一般的規則是:剝麻的人付出勞動,麻稈作爲酬勞可以拿走。麻稈是上好的引火材料,又直又白又好燒,燒炕引火都缺不了。而且因爲“工作性質”的緣故,這時女孩子的走街串巷是大受鼓勵的,也成爲“主家”考察衆多女子的一個絕好機會。不過這也是我後來長大點才知道的,當時12-13歲又是“外地人”的我並沒有意識到“剝麻”勞動背後的“社交”內容,只是覺得不知爲什麼,這幫平時土頭土臉的女孩都打扮得光鮮起來,而且嘰嘰喳喳地很興奮。

我跟着一堆女孩子,不管認識不認識看見亮着燈的人家就進,進去後每個人拉開一點距離(因爲麻稈很高,人捱得近了容易相互幹擾)站着就手工剝麻,我因爲年齡小又不太會講本地話,一看就是“新手”,剝出來的麻纖不如別人的長,這樣會影響出售麻的品級,時常會遭到“主家”的嫌棄和不悅。

這時候帶我去的本地姑娘們就會一起幫我說話,“你家要是不要她,我們就一起去別家了”,或者“威脅”說,“明年我們就不來了!”尤其是“主家”對某位姑娘有點“意思”的情況下,她說話就更管用了。

也許因爲“剝麻”本身的意義倒在其次,我這個“新手”就被看在衆人的面子上勉強接納了。在幹活過程中有時同去的女友也會幫我一把,使我不至於剝得太少,但大多數情況下,到幹活結束時,一般都是別人扛着一大捆麻稈、我扛着一小捆麻稈回家。

學做飯

開門第二件事的“米”,在這種不產米的苦寒地區平常是喫不到的,適逢過年的時候有時糧站會供應二斤又陳又碎的秈米,而我們平時捨不得喫,一般都留下來作“病號飯”時熬粥用的。那時候我們作爲“城鎮居民”每個月有定量供應:學生是28·5斤,職工是30斤,摻合點南瓜土豆之類的東西勉強夠喫,實在不夠的話,可以每月月底提前向糧站“借糧”,也就是提前把自己定量買出來。

這樣每一個月提前幾天,累計下來總會有一段“虧空”,我們也只能偷偷地像做賊似的和一些“投機倒把分子”作“黑市交易”,購得一些議價糧食貼補一下。

家裏沒有了大人,我天然成了家裏的“楊排風”火頭軍,自然首先要會做飯。當地最常見也最經濟實惠的“喫食”是麪條,那就得先學會擀麪條,所以家家戶戶哪怕再窮,都有一個近兩米長的大案板和一根長長的擀麪棍,據說麪條擀得好壞直接決定一個女人“能幹”程度和外界評價。

這裏的新媳婦過門以後,一家老小都要等着喫“試手面”,新媳婦擀成的麪皮要大、圓、薄、勻,不能破邊,切好的麪條要長、細、順、寬窄一致,下到鍋裏如銀線落下,開鍋之後一筷子挑起來摺疊着撈在碗里正好一碗,喫在嘴裏要筋道、滑溜、不粘牙、立湯立水、沒有斷頭,如果這一碗麪喫過之後得到讚許,新媳婦在這家裏的地位就算是立住了,否則將會很沒有面子,遭到婆家嫌棄不說,妯娌、小姑之類的也會瞧不起。

對我而言,當時的考驗遠不是什麼“試手面”的程度,而是把麪粉弄成條就不錯了。在鄰居姑娘們的指導下,我蹬着小板凳已經可以獨立操作了,逐漸掌握了不同季節水的溫度、和麪的軟硬度、醒面的時間、擀麪的力度,在不斷地實踐摸索中,水平一天天提高。等到插隊的時候,我已經能騰騰地擲地有聲的擀出比兩臂伸直了還要大的夠五六個大小夥子喫的一張面來了。當然在學習擀麪的過程中也少不了“交學費”,有時面和軟了喫糊塗面、面和硬了喫斷頭面、面煮過頭了喫爛麪糊的時候,生了喫夾生面,哥哥弟弟知道不能把我和母親一樣要求(其實母親和我一樣也是從頭學起),只能給什麼喫什麼,頂多小聲地咕叨埋怨幾句。

但比麪條難的是下剩的食材,因爲每個月50%的陳玉米麪、50%的發黴的芽麥面,擀麪條用去了大半的白麪,剩下的只能做玉米麪的發糕,要燙麪發酵,再上鍋蒸。後來發現鄰居家小孩做的玉米麪的貼餅子遠比我做的發糕好喫,就依樣畫葫蘆照着做。

貼餅子要燒柴火竈,我一個人一會兒蹬着小板凳把頭伸在大鍋裏撅着屁股忙着貼餅子,一會兒趕快從板凳上下來在竈下往裏添柴,常常是顧了東顧不了西,自己摸個大花臉不說,最後不是餅子溜到鍋底,就是裏生外焦,即便如此,家裏兩半大小子喫死老子,忙得我常常供應不及,一大笸籮糊餅子一兩天就見底了。

後來慢慢地我也開始像當地的孩子們一樣能幹了,會拾柴、會醃鹹菜、會做漿水(當地的一種連湯帶水的酸菜)、會做攪團、會補衣服、會補鞋、能挑兩大桶水,正應了當時家喻戶曉“紅燈記”裏的那句唱詞“窮人的孩子早當家”。

想來這一階段的鍛鍊對我後來的插隊生活作了一個必不可少的鋪墊,街上的孩子再也不跟在後面叫我“洋婆娘”和“二轉子”(意思指不男不女的人,我當時留的運動頭,頭髮剪得很短)了,我已經與當地的孩子融爲一體,講一口溜溜的當地方言,凡是我這個年齡的女孩子該做的我會做,男孩子該做的我也會做了,我自認爲甚至比當地的孩子還能喫苦,實則不然。