索爾仁尼琴在巨型歷史小說《紅論》第一卷中借書中的人物伊利亞·伊薩克維奇詢問作爲革命者女兒,“請問,你們黨的經費從哪裏來?祕密接頭處、安全住宅、化妝出動、轉移逃亡、印刷物,這些都是要花錢的,錢從哪裏來?你們有好幾千人,長期以來誰也不勞動,”你們的經濟基礎建立在何處?的確,我們以往都知道職業革命家以“革命”爲職業,卻很少考慮他們以什麼爲生?他們從事革命活動的錢又是從哪裏來?

俄國社會民主黨的“經費”使用情況和“資金來源”問題在蘇共歷史當中一直諱莫如深,因爲這裏面有太多的無法公開的祕密,所以至關重要的“錢的問題”只能屈身在“大的歷史範疇”背後,以冠冕堂皇的“意識形態爭論”或其他什麼理由體現出來,而無法展現真實的歷史面貌,以至於這方面的研究至今仍然如同“黑洞”一般。

派別與經費之爭

衆所周知,從1903年7月俄國的57個俄國革命者要把26個小組聯合成社民黨(1898年在明斯克舉行的第一次代表大會,不久大部分代表被捕,沒能產生什麼影響)時,代表們就建黨模式發生的爭論,列寧受其兄亞歷山大的影響,認爲像民粹派那樣集中、祕密、強調紀律、限制爭論的組織是“我們大家應當奉爲模範的出色的組織”。這種組織是一個“職業革命家”密謀團體模式。

由此,1903年俄社民黨建黨伊始便發生了以“民意黨”的“密謀組織”爲榜樣的列寧“布爾什維克”派與以西方社民黨爲榜樣的“孟什維克”派的建黨原則之爭。這次會議上並沒有對雙方的分歧有一個結論,最初使用這兩個名詞時都是加引號的。

此後很長時期,布爾什維克與孟什維克同在一黨之內,共同組成中央委員會與其他機構,實際上處於孟什維克主張的“黨內有派,民主至上”狀況,但另一方面由於專制的俄國,黨必須在祕密狀態下活動,西方“議會黨”的那一套在現實環境中難以運作,所以列寧的“民意黨”式的主張也得到了部分貫徹。在1905年革命中他們擱置了分歧,共同戰鬥在莫斯科的街壘戰中。

實際上雙方在發展方向和行爲方式上的分歧一直存在,正如孟什維克首領唐恩所說的,關於組織問題的爭論“只是冰山的一角,它只是更加深厚和牢固得多的思想分歧的表面現象”。俄社民黨內部出現的兩個“政治亞文化羣”,他們雙方關於是按照第二國際的公民政治與現代政黨形式來改造黨,還是以傳統專制社會中的會黨的組織方式來塑造黨的爭論在以後的發展進程中屢屢凸現出來,尤其是在爲黨籌集經費問題上表現得更爲明顯。

布、孟兩派的意見不統一,但是既然同在一個黨內,在如何“使用經費”和如何“獲取經費”問題上必然是一個繞不開的頭等敏感話題。作爲地下狀態的俄社民黨獲取經費的渠道不外乎四種:第一種是黨員交納的黨費。在當時黨員人數很少的情況下交納的黨費數量屈指可數,從現存的檔案資料中已無法得知具體數額,只能看到某一個時段某一個地區的黨員交納的零散記載,這是最無爭議而且歸屬最明確的經費來源方式。

第二種是國際資助。關於國際資助的金額由於1908年以前黨從來沒有公佈過財務狀況,此後也缺乏詳細完整的記錄。對此種方式的來源雖無爭議,但毫無疑問布、孟雙方都在爭奪這部分資源,他們都指責對方獨吞了捐贈給整個“社會主義政黨”的錢。列寧指責孟什維克,“羞羞答答的把持着全黨的稱呼和名稱,同時把持着國外同志爲全黨募集的經費”。

布派也利用機會把得到的資助佔爲己有,如1906年幾個工人組織訪問美國歸來後,便把美國工人的捐贈給俄社民黨的款項交給了布爾什維克,這些“爲全黨募集的資金”就這樣被一派獨自享用了。其實各國反對派上臺以前在此類問題上都有不少糾紛,只不過以往少有這方面的文章罷了。

第二國際的社民黨對“俄國同志”在爭奪資源以及處理經費問題上的矛盾頭痛不已,抱着“態度中立,不捲入俄國流亡者是非”的原則,告誡黨的媒體一律不刊登俄左派流亡者與“資金問題”有關的任何一方的文章,千萬不要趟“這潭渾水”,否則會“好心辦壞事”,因爲同俄國“同志”打交道的經驗並不是很愉快的。果然後來在我們下文將要談到的“施密特遺產案”爭奪中把德國社民黨攪了個“天昏地暗”。

第三種方式是公開募集捐款以及其他階層的捐贈,比如1914年俄國社會民主黨爲召開黨的代表大會的經費犯難,列寧說“爲了籌款,是否已到處找遍了有錢人?”後來是由自由派的進步黨人資助了經費。可見當時自由主義與社會主義之間的關係是遵循普列漢諾夫所說的“分開走,一起打”戰略。

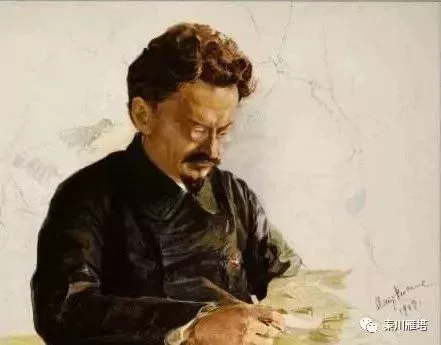

第四種途徑以非法手段奪取國家財產和個人的私有財產。在俄國激進組織中後兩種的比重較大。據當時既不是布派也不是孟派的托洛茨基(1904年9月托洛茨基脫離孟什維克,二月革命後加入“區聯派”)說:“革命活動的經費不是來自資產階級(分裂派的捐贈),就是來自放蕩不羈知識分子(的遊擊行動)”。

托洛茨基直言不諱地承認說,從事地下活動的革命者需要很多很多的錢。1905年革命以來黨組織已經建立起龐大的政治機構,有自己的印刷廠、出版社、專業宣傳人員、還有不斷需要武器供應的戰鬥小組。“用暴力搶奪金錢,成了這種情況下唯一的辦法”。1905年革命失敗以後獲取經費的主要方式是“剝奪私有財產和官家財產”,它有一個專門的稱呼——“遊擊戰爭”、“遊擊行動”。

最初沒收活動還進行得比較平和,沒收者與被沒收者之間往往存在着一些默契,有一個段子說,當銀行的出納員在面臨搶劫猶豫不決的時候,“劫匪”就對“被沒收者”打氣說:“同志,別發愁”,“革命很快就會勝利!”“未來的革命會記住你的一份貢獻”。

後來由於警察的防範措施嚴厲,雙方的死傷人數都在增加,“戰鬥組織”的暴力傾向逐漸失去同情和支持,同時一些有紀律的隊伍開始蛻化變質,一位紡織工人在自己的《回憶錄》中說:我們這支隊伍原來是“按照黨中央指示辦事”,在1906年下半年就開始“做壞事”了,在革命的口號下滿足私慾。

俄國革命者與反沙皇的分裂教徒相互支持由來已久,列寧專門起草過“關於爲(分裂)教派信徒出版報刊的決議草案”,並且指出,俄國的教派運動就其許多表現來說,是俄國民主主義的思潮之一,第二次代表大會特別要求全體黨員注意宗教反對派中的工作,以便把他們吸引到政治反對派方面來。俄社民黨中央還特別指派弗·邦契-布魯耶維奇負責聯絡“分裂教派”。

20世紀初俄國的商人和企業家中65%的人都是對沙皇不滿的分裂教徒,從事地下活動的革命黨很多經費就來自他們。最早的《真理報》就是在巴庫石油大王馬·伊·斯柯別列夫贊助下出刊的,(此《真理報》並不是1912年5月5日布爾什維克的《真理報》,布爾什維克的《真理報》的財政來源主要來自捐贈,一個有錢的大學生維·亞·季霍米爾諾夫曾是前期《真理報》資金的重要提供者)。

1905年的工人罷工時得到過有自由主義反對派組織的資助。一戰末期,地方自治局、城市杜馬和各社會組織都是同情反對派的,並在道義和財政上對革命的政治運動給與支持。“爲了籌備革命,企業主精英簽名籌集了數千萬盧布”,比如著名的莫羅佐夫家族就是“分裂派”的堅定信仰者,他們家族有6萬工人,私人資產在1億盧布以上,普·季·莫羅佐夫與高爾基私交甚篤,他在1905年自殺後指定把自己的財產捐獻給俄社民黨,由高爾基夫人作爲遺囑執行人,僅在1906-1907年間高爾基夫人就交給列寧6萬盧布。

“施密特遺產案”

莫羅佐夫的外甥尼古拉·施密特也是社民黨的積極擁護者,他有一家很大的傢俱工廠,1905年他在自己的工廠裏組織工人起義,生前他曾說過要向社民黨捐贈錢財。1907年施密特在監獄裏自殺,沒有留下遺囑,遺產繼承人是他的兩個妹妹,布爾什維克派了兩個貌相英俊的黨員“拿下”了姐妹倆,打贏了施密特遺產官司。先期得到了12·5萬盧布,有研究者論證說這次“遺產案”截止到1909年布爾什維克一共得到了大約“28萬盧布”。由於布、孟雙方都稱對這批資金具有“擁有權”,“施密特遺產案”的資金去向後來成爲“令人頭痛的一個老大難問題”。

在1910年1月俄社民黨在巴黎召開的中央全會上,要求各政治派別和小團體自行解散,並把“小金庫”的財產上交中央委員會,同時成立由第二國際德高望重的人物組成的“仲裁法庭”。布爾什維克把從“施密特遺產案”中剩下的錢(20萬盧布)交給能夠公正對待兩派的3名老資格的德國社民黨人保管,“並由第三者在兩年內將它移交給中央委員會會計處”,被選中這幾位公正的“第三者”是:梅林、蔡特金和考茨基。布爾什維克提出保留受委託人歸還這些錢的權力。

1911年下半年布爾什維克把錢交給了“德國同志”,但幾位受委託的管理人對他們無法解決的局面不知所措,他們建議請俄國的社會民主黨人儘快達成協議,明確由誰來接收這筆錢。

1914年的7月16-17日,在布魯塞爾召開的俄社民黨會議上,在列寧起草的一份叫他人宣讀的備忘錄中,特別譴責了“取消派”就布爾什維克財務問題的“誹謗性”言論。普列漢諾夫當場打斷宣讀者說,列寧不願意同黨內的其他人達成協議的真正原因是他不願意被迫吐出來他用“偷竊”的方法私吞的大批黨的錢財,只想自己一派獨享用不義手段獲取的經費。這將會走上一條違背初衷的道路。