一

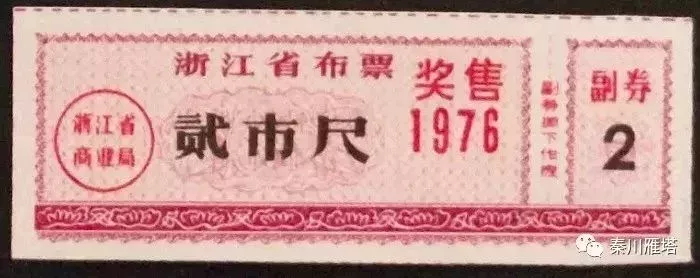

在上世紀70年代之前的短缺經濟時代,居民穿戴用度的紡織品供應極其貧乏,棉花製品是最主要的來源,供小於求的局面一直無法得到改善。國家以發放票證、定量供應以限制需求的手段來保證供需平衡,是當時常規做法。對那些不產棉的省份來說,每人每年一丈二的布票就是全部的可支配用量,捉襟見肘的狀況可想而知。

棉花製品的好處是吸汗、抗靜電、手感舒適、透氣性好,但牢固程度差實在是無法彌補的一大缺憾。平常人家每年冬天縫製的新棉衣,到了春天掏出棉花洗一水,作爲夾衣穿到5月份,再扯去裏子作爲單衣能夠撐到縫新棉衣的時候就不錯了,一般淘氣的男孩子這一身衣服就已經爛成布條了。更何況我們都處在長身體的年齡,棉布衣物就顯得格外“不經穿”。

我因爲跳猴皮筋和打乒乓球,再加上拾柴火做飯等,活動量比較大,一年穿破兩條褲子、四雙帶袢兒的黑條絨鞋和一雙球鞋是常有的事,以至於媽媽賭氣地說,一定要給我打一雙“鐵鞋”纔行。至於穿露腳趾頭的襪子更是比“常態還常態”。很多人家都有一種叫“襪楦子”的東東,是一個木製的腳型,補襪子的時候套進去,便於縫補。

那時我們判斷棉布的質量,好壞的標準只有一條,就是“結實”,基本上沒有“美觀”的概念,從來都是“實用壓倒審美”,況且1949年以後定義的新的審美取向是臃腫而沒有腰身的“延安化”。膝蓋和肩膀上帶補丁被認爲是一種艱苦樸素的美德+向勞動人民看齊的“雙美”體現。最誇張的時候,我的一條褲子上打了十多個補丁。當時在洗得發白的褲子膝蓋部位打兩個補丁的時髦程度,不亞於現在的破洞牛仔褲。很多人爲了增強耐穿性,在新衣服上提前打補丁也是常有的事。

記得我13歲時,一起玩耍的小夥伴大多數都是隻有一條褲子,我稍微好一些,也不過是枕頭旁多有一條換洗的而已。我們同院的一個姑娘想到池塘裏洗褲子找我借穿一下,等到自己的褲子晾曬乾了再還給我。本來,洗衣服的時候相互週轉一下,在要好的同性朋友中借穿和換穿衣服是很普遍的,算不得什麼可值得一提的事情。但是那天偏巧就在我剛脫下褲子,只穿着勉強能遮羞的破爛小褲衩正準備遞給她時,就聽到她在門口大喊,“褲子,褲子,快穿上!”我在屋裏不耐煩地回答,“催什麼,這就給你。”

這時只見我十分仰慕的一位高中大哥哥突然推門進來,看見我的狼狽樣,他一瞬間也楞了一下,隨後尷尬離去。我們幾個小夥伴笑成一團,借褲子的小姑娘還抱怨我說,“都提醒你了,叫你趕快穿上”。我說,我在屋裏哪裏知道,以爲是你在催我,等得不耐煩了呢!以至於後來我看到那位兄長都會臉紅。

很多年以後,他還曾爲此解釋道,說當時有事情要向我父親請教,從外面進來,室內光線暗淡,他什麼也沒看到。我忙擺手說,別解釋了,越描越黑,都是叫“借褲子”才鬧得這麼窘。通過這件小事就可以知道,雖然我們還不至於衣不蔽體,但“布荒”是僅次於“糧荒”的大事,人們總會想盡一切辦法延長衣服的使用壽命或者另闢蹊徑來補上這份虧空。

那時候添置一牀被子是一家人的大事,因爲被裏被面需要用掉兩丈四的布,這意味着兩個人一年沒有新衣服穿。我們插隊的生產隊裏,一般人只有在取新媳婦的時候才添置新被子。富裕一點的人家蓋“毛氈”,這是一種用羊毛碾壓槓制而成的毯狀物,蓋到身上就像鑽到一個羊毛桶裏,雖然擋風但是一點也不柔軟服帖。窮一些的人家只能靠燒炕取暖,所謂“身下像火爐,身上涼颼颼”,唯一的辦法就是像烙煎餅一樣,這面烙熟了再翻過來烙那一面。

所以我到上初中的時候,蓋的還是上小學時用的被子。因爲被子太短,常常蓋了上面就蓋不了下面,冬天的時候我總是用皮帶把被子從後面紮緊,以防一蹬腿腳丫子露出來。後來母親下狠心花費剛畢業大學生一個月的工資(很長一個階段,大學生畢業後的月工資和毛毯是同步漲價,我們那裏戲稱他們是可以一年掙12條毯子的“毛毯人”)給我買了一條毛毯。

這條毛毯一直跟着我走南闖北,夏天墊在下面防潮,冬天蓋在上面禦寒。結婚以後因爲住房條件侷促,學校分給我們的教工宿舍只是一間15平米的單間,我和孩子、小保姆住了就沒有秦暉的地方,他只好借住在學生宿舍廁所旁邊一間潮溼無比的雜物間裏。一天中午喫飯時,他把毛毯晾曬在宿舍外的鐵絲上,等喫完飯回來,毛毯已不見蹤影,我不甘心地在校園裏找了半天也未果。

二

因爲凡是沾“棉”的衣物比如棉背心、秋褲等都要收取一定的布票,那半寸長短的小紙片就格外珍貴,都是由媽媽夾在存摺裏珍惜使用。有次因爲售貨員粗心,多收了她二尺布票,她心痛得一夜輾轉反側。如果碰到布票減半的綿綢類物品,大家就都會爭相轉告,排長隊購買。有些物品雖不一定要布票,但也都是憑購物本供應的,比如縫被子的棉線、襪子、洗臉毛巾等。

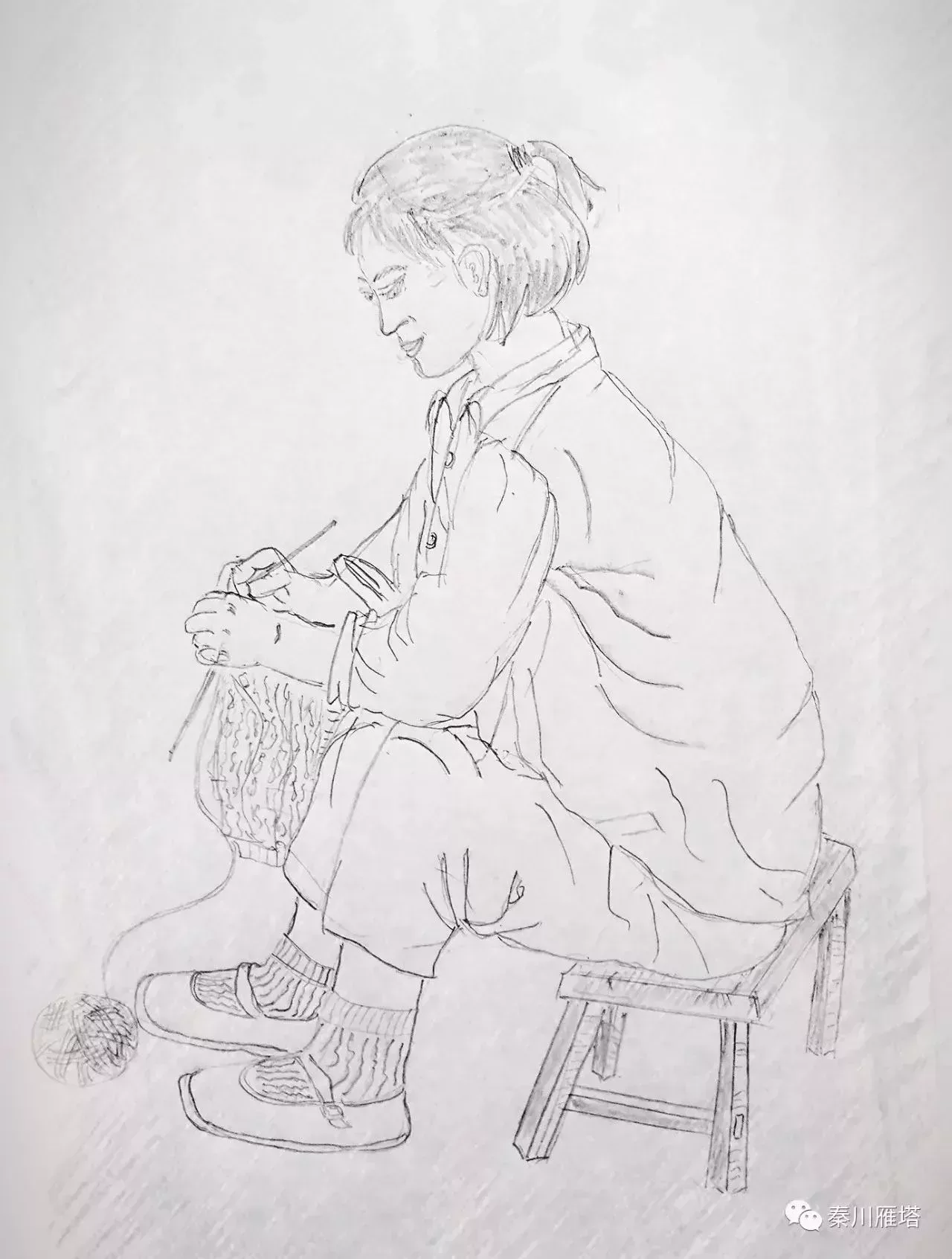

由於需求程度不同,在這方面總會有些“潛力”可挖——縫被子的棉線會被反覆使用,男孩子洗臉不用毛巾,於是有些人家就把幾條毛巾拼起來當毛巾被用,或者蒐羅幾個購買本,把幾家人供應的本色棉線染色以後編製成線衣。我就曾經用白棉線按照《馮秋萍編制大全》上的花樣,給家人各織了一件線背心。

也有些人會把節省下來的布票偷偷摸摸地拿到“黑市”上賣掉,換取一些其他急需物品。倒賣布票,當時屬於“投機倒把罪”和“破壞票證管制罪”,如果被糾察抓住是要進“學習班”或者被判刑的,但是票證的地下交易從來就沒有消失過。

雖然中國被譽爲“絲綢之國”,除了棉之外的絲、毛、麻用品歷史也很悠久。但是由於受地域環境的限制和“以糧爲綱”的政策導向,很長一段時間內,這些產品產量少、價格貴,無法大批量供應。絲綢的抗牢固程度比棉布更差,且質地輕薄、不易上色,歷來被視爲“資產階級和剝削階級”的衣服,無法進入平常百姓人家。只有像我姥姥那樣早年“富貴過”,家裏又是從事紡織行業的人才能分辨出“綾、羅、絹、絲”各自有什麼不同織法。

相比之下,毛紡織品的抗磨損程度要強許多,可是價格昂貴還要憑工業券供應,在計劃經濟時代也屬於“奢侈”用品,一般人家很少穿着。母親曾花費120個工業券和150元的“鉅款”爲父親縫製了一身毛華達呢制服,這是我們全家兩年積攢下來的結果,爲的是省下布票給我們用。

那個時候,大家的穿着都是一樣的“藍螞蟻”,小姑娘頂多也就用花花綠綠的“玻璃繩”扎辮子來體現一下“色彩”。有一個階段流行起了“一尺布翻花樣”。說一尺布可以做書包、褲衩、胸衣,還可以做假領子,正處於豆蔻年華,“想美”的我們都很想實踐一下,幾個人分別軟磨硬泡地從大人那裏各自討來一尺布票,買來花花綠綠的布在一起操作。別人做的書包、褲衩都很成功。唯獨我做的胸衣腋下和前胸的弧度裁剪不好,再加我不懂得上貼邊另裁的道理,成品皺巴巴的,穿上比不穿更難受。於是不停地試不停地改,越做越醜陋,不倫不類的掛在肚臍上面,既不像背心又不像胸罩,引得大家哈哈大笑。改到最後的結果,剪的布片只能用來做沙包和洋娃娃的衣服了。這可以算是我第一次失敗的DIY,後來我還做過假領子,也不是很成功。也許我選擇的恰好是衣服的兩個難點部位。

上世紀六十年代已經開始有合成纖維製品供應,因爲下垂感顯著,俗稱“抖抖料子布”。街上的孩子們都知道“穿着抖抖布,一定是大幹部”。到了70年代初,我們所在的縣城商業門市部第一次有的確良女襯衣到貨,一共有三種顏色:粉紅、豆綠和淺灰。這種不要布票的新品種衣服色彩豔麗、布料挺括平整、據說又薄又耐穿,不用燙,不褪色,容易洗,幹得快,還不走樣。因爲價錢要比普通的平紋布高兩倍,大家是看得多買的少。

媽媽仍然決定“不惜血本”給我買一件,最後我選中了豆綠色,也算開了一時“洋氣”之先。在物資匱缺的年代,我比女伴們多一件的確良襯衫,雖然有“不艱苦樸素”、“資產階級”生活作風之嫌,但心裏仍然美美的。有時候在井邊遇到挑水的小孩,他們會故意把水撒到我身上,然後大喊“的確涼、的確涼”,以譏諷我的穿着與大家不同。因爲我姥姥家在天津,有時會寄一兩件式樣別緻的成衣來,穿出來在小縣城裏顯得既另類又新穎,很是扎眼。

三

1972年我參加工作,分配在離縣城40裏的首陽鎮的基層供銷社工作。供銷社原來是50年代初農村推行三大合作運動——生產合作、供銷合作、信用合作的產物。在計劃經濟的統購統銷年代,爲了卡死流通環節,便把原來民間自發的結社購銷變成了官方商業系統的衍生品。我們所在的供銷社是該縣西南唯一的商業網點,負責農副產品的統購和農資產品、日常生活用品的統銷,等於是縣商業局的分支,早已沒有了任何“合作”的成分,完全處於壟斷地位,相當於“鹽鐵官營”。除了官方一家,任何個人不得經商,百姓之間任何的物資交流都屬於違法。

我先是分到了在鞋帽組,後來被委以重任“榮升”到了“布匹組”。布匹組是整個綜合門市部——食品、百貨、鞋帽、日用裏面最重要的部門。一是因爲棉布的核價單位都是計算到“釐”,比如白棉布0.285元,斜紋布0.425元,咔嘰布0.465元,不像其他物品的價格都是整數,不用算盤的話心算容易出錯,業務要求要高一點;二來布匹組還要多一道收取布票的手續,零售也就罷了,盤點起來格外麻煩;三是布匹伸縮性差距很大,有的布匹是包含了“整匹零賣”的損耗在裏面,有的則卡得很死,整匹丈量剛好,零賣起來就會有“短缺”。剛剛經歷過“一打三反運動”,商業局是衆矢之的,貪污自殺的人多着去了,所以布匹組對人員的要求比其他組要高些——要體力好,搬運成捆的布匹是個力氣活;要腦子好算賬正確;還要嘴巴快,布匹組是個經常吵架的地方,沒有點據理力爭的能力還真不行。

我在供銷社的那兩年,十天一大集,五天一小集。人們手中的貨幣和物資交流只有這一個地方,所以逢集的擁擠程度可想而知了。早上9點鐘開門,7點鐘就有人等在門口,一開門,櫃檯都要擠垮了,不要說喝口水,中午飯都要等到下午3點鐘以後才能胡亂撥拉幾口。我們用的一米的長尺子前面安了一個小刀片,丈量完以後劃一個小口,兩手的食指和中指卡住布,拇指用力展開雙臂一伸手就可以撕開。但有時候速度快,卡在手指縫當中的布絲兒也會把手指和手掌劃一道很深的口子。我一個逢集日要做幾百上千次扯布動作,到了晚上胳膊酸的連碗都端不住了。

其實體力還是小事,關鍵是算賬絕對不能忙中出錯,我們那時候興“唱賬”,就是每一筆交易一定要大聲說出來。比如“0.465的嗶嘰6尺,2.79元,當面點清,出門概不負責!”一般來講,我算賬出錯的幾率不高,來找後賬的大都是尺寸問題。如前所述,一尺布票都能使我母親夜不能寐,可見短缺度有多高。有一年到了一批類似軍用的咔嘰布,顏色質地與軍裝相仿。軍裝當時是最時髦的服裝,能有一件仿軍裝也是很多人夢寐以求的事,所以那批布賣得別提多火爆了。

可是偏偏這批到貨可能是“戰備庫存布”,沒有“零售消耗餘頭”,也就是說整批布零售下來會有大約2-3米的缺口。“一打三反”的餘波使我們每個人都心有餘悸,害怕落個“賬目不清”的罪名。我只能緊緊卡住尺子賣,棉布有伸縮性,拉直和鋪平之間大約會有1.5-2寸的差距。而恰好這批布的“縮水率”又比較高,結果十人當中有差不多有六七個人來找後賬,說我沒有給夠尺寸。我向每一個人反覆陳述這中間的緣由。由於我說話語速快,分貝高,又佔一點理,說白了還是“獨此一家別無分店”的“壟斷”底氣,沒有一個人能“吵”過我的。於是便贏得了“一張利嘴如同麻鏈子(搓麻線用具,意爲轉得快)”的稱號。

有的人甚至找到領導面前。社領導特意到門市部來過問此事。我把所剩布匹攤在櫃檯上,全部丈量一遍讓領導看,不這麼賣,損耗的短缺算誰的?領導和業務員商量了一下,特批給我一些“損耗量”,同時批評我態度不好,可以事先向人們說明“縮水率”,建議多購預留出一點“放量”,好在這批布很快就告罄了。有一日我碰到鎮上的裁縫,他對我說,你賣的這批布,最後高興了學生娃。一問才知,原來大人購來想給自己做衣服,結果由於尺碼和縮水的原因都改給孩子們做了。

爲了騰出棉花用地,增加種糧的土地面積,上世紀70年代開始,中國大量進口化纖設備,不要布票的“的卡、的綸”之類的化纖紡織品種類多起來了,引發了人們在穿衣上的革命。1974年我去蘭大當“工農兵學員”學習俄語以後,還回過一趟原來的供銷社,棉布的緊俏狀態已有所緩解,成衣製品也開始多起來了。1978年以後農村市場開放,1985年統購統銷取消以後,票證的作用也就壽終正寢了。

商業局和供銷社壟斷的局面一去不復返了。供銷社成爲了雞肋,面臨着三個不承認:農民不承認它是“合夥人”組織,說“合作社不合作,聯合社不聯合”;政府不承認它是官辦企業,命其自負盈虧;供銷社職工也不承認自己是羣衆性經濟組織,覺得國家是卸磨殺驢,任其自生自滅。用我們那裏職工的話說,現在的政策是“用着了摟到懷裏,用不着了推到崖裏”。腦子活泛點的,趕緊自謀出路。我們供銷社原來的同事有些就自己出來“單幹”了,上廣州下江南的到處批發組織貨源回來銷售,我笑稱她是“一個人的供銷社”。她對我說,供銷社雖然還存在,但是已經被徹底邊緣化了,“喫皇糧”“只此一家”的買賣再也沒有了。

現在人們的穿着已經在向個性化、多樣化發展,網購更是不受地域和付款方式的限制。對那些買衣服買到要“剁手”的年輕人來說,這些“陳芝麻爛穀子”的事聽着就像天方夜譚一般了。